- +1

《南风窗》朱秋雨:黄土高原上,AI训练师如何成为县城女性的“解法”? | 解困报道复盘

从蓬头垢面,“像土包子一样”,到“化着妆,背挺得很直”;从无奈伸手向丈夫要钱到有底气给自己花钱,黄土高原上的留守女性在科技的魔法下焕发了全新生机。

去年7月,《南风窗》发表了,聚焦黄土高原上的数字新产业和被科技改变的女性。

2020年,AI训练师(人工智能训练师)被国家正式列为新兴职业。在陕西榆林清涧县和相邻的山西临汾永和县,AI标注公司的女性员工高达80%。

AI标注公司的女性比例为何如此之高?劳动密集型的数据标注产业为什么会落地、扎根在经济欠发达且人口高度空心化的黄土高原?数字标注产业能否成为扶贫的“解法”和县城女性的“解法”?它是可持续和可复制的吗?

本篇解困式报道复盘,我们对话《南风窗》记者朱秋雨,一同探讨报道背后的故事。

朱秋雨

以下是「深度训练营」和朱秋雨的对话:

Q:去年AI大爆发,涌现出许多关于人工智能训练师的报道,您是从其他媒体的报道上发现这个线索的吗?与其他媒体的同题报道相比,您做AI训练师的选题时有什么侧重点?

A:做这个题有一个稍微复杂的背景。其实我一直都在关注AI 训练师,因为从2022 年底,我所在的调查组变成了调查科技组,从那个时候就开始做相关领域的报道。所以我本身对AI 领域技术方面的问题有所了解。

把这个选题报给编辑的时候,编辑的反应是这个群体存在很久了。ChatGPT作为生成式AI爆火,引发大家对人工智能的关注,但是 AI 技术一直都有,AI 数据师这个职业也并不是一个新事物。

去年6月,我们另一个编辑在做以乡村振兴为主题的封面报道,总共8篇左右,需要一篇关于科技的。因为需要乡村振兴主题下的特殊案例,所以我才找到的这个线索。

当时比较吸引我的点在于女性这个主题。因为AI训练师本身是一个偏向劳动密集型的产业,但是在陕西榆林清涧县,女性从业者的比例高达80%左右,而相邻的山西永和县更是接近95%,其他地方是没有这个特征的。最令我感兴趣的就是,女性比例为什么会那么高?是有意控制还是其他原因?

Q:报道里实名的受访者有两个AI训练师、三位公司负责人,您是如何找到这些采访对象的?

A:确定做这个选题之后,我就加了清涧县爱豆公司负责人的微信。到达当地之后,我先和负责人聊了聊,第二天在清涧爱豆公司采访了一天。去公司前和负责人打了招呼,他给我推荐了两三位训练师,我自己又联系了一些,总共采访了七八个AI训练师。第三天去了永和县,第四天又回到清涧县,再次采访了爱豆公司的员工。

Q:同题报道也写过曹亚丽的故事,为什么在七八个训练师中再次选择了曹亚丽和刘霞?

A:采访的几位女性训练师的共同特点是:出身农村、学历不高、在外面漂了几年,考虑到要照顾父母又回到县城。回来之后,没有工作,没有朋友,成为家庭的照料者,生活变得单调无聊,很少有幸福快乐可言,有的人甚至会在采访过程中落泪。

写曹亚丽是因为看到她的工作状态,特别专注,特别拼,非常想挣钱改变生活,也乐在其中。早上6点起床,只要有活干,她可以加班到很晚。曹亚丽是被这份工作改变的一个鲜活例子。写刘霞是因为她的眼神,我记忆太深刻了,坚定地直视着我,“鼠标一点都是钱啊”。我被她的坚定打动了,出于感性上的考虑就选择了她。

让我纠结的是一个患有小儿麻痹症的女性。她走路有点磕绊,对这份工作心怀感恩,至于工作带来认知上的变化,并没有太多新意。如果只是为了写她的故事,会有点重复,最后就舍弃了。

Q:有些采访对象接受过很多次采访,会不会已经形成了固定的回答模式,如何获取更多的信息?关于清涧县人工智能产业的发展历程,还有爱豆公司的营收分配、成员占比等信息,是通过查资料获取的还是从负责人那边了解到的?进行了哪些信息核查的工作?

A:有这种情况存在。我觉得要做足功课,找之前的报道,尽可能细化已知的信息。采访前大致了解事件发展的过程,但是它为什么是可能的,中间又为什么改变,这些还是模糊的,采访中就要问这些细节。

一位公司负责人和几位助手一起接受采访,助手会对他的回答进行补充。我最后没有用太多他在正式场合的回答,反倒写了一些聊天中的内容。比如吃饭的时候,提到当地经济落后,他说,“大城市的人可能看到外国人会多看几眼,我们这里看到外地人都会多看几眼”。

但让我觉得讽刺的是,爱豆公司女性占比约95%,领导却是一位男性,可能有学历的原因。

爱豆公司的大部分资料可以查到,蚂蚁集团的人也给了一份资料。关于“90%以上的营收用于员工薪酬福利”,我只能问员工具体收到了什么样的福利,不能找到第三方完全进行确认。

Q:采访中有什么出乎意料的地方?

A:之前我也做过一些AI的报道,像OpenAI、百度这类公司都会有AI标注师,AI标注是劳动密集型产业。公司把数据标注外包出去,可以从中赚很多钱,但给标注师的工资是很少的。我之前怀疑过,这个公司会不会也有血汗工厂的成分。

后来发现,爱豆公司是8小时工作制,多劳多得。让我意外的是,很多员工都表示,这里比外面许多公司都好,她们觉得有一份坐在办公室里的工作就很不错了。虽然工资只有三四千,最多五六千,但比服务业一两千元的工资高很多,在当地已经是一份不错的工作了。可能受到公益背景的影响,员工受压榨的成分并不多或没有。

Q:采访的时候有设想过组稿的逻辑吗?搭建稿件结构的时候有什么样的考量?

A:我采访之前都不会想逻辑,但是会明确要搞清楚哪些问题,比如说为什么女性比例高,为什么数据标注产业会出现在黄土高原,又为什么可以成功发展下去。在写之前才知道按照什么样的结构,但是在我离开之前,会确保弄清楚这几个大问题。

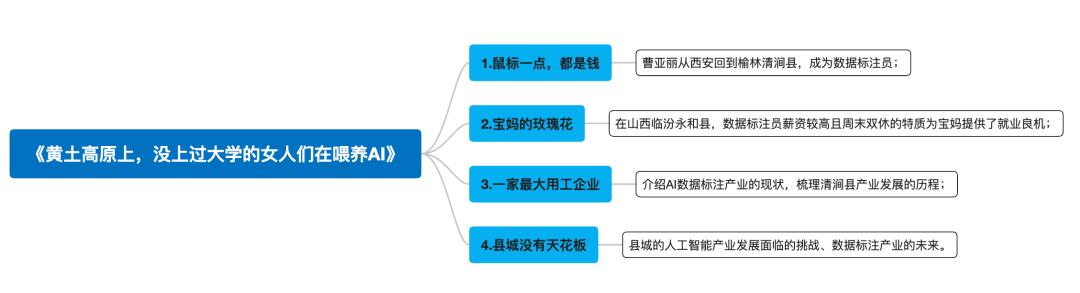

我去了两家公司,发现很难把两家公司的内容融进同一部分,所以前两部分分别是两家公司的一些场景。第一部分先讲AI标注师是做什么的,第二部分解释为什么女性比例这么高。后面两部分试图解释数据标注产业为什么会在这个地方落地。

因为工作难度不高,我对这份工作的可替代性也有一定的担心。低学历AI训练师只能做一些相对简单的标注,而复杂的标注,比如3D图形的标注,就需要学历更高的人来完成。数据标注业务的需求是否会一直存在也是我的一个疑问,所以最后一个部分就提出了这些疑问和面临的挑战。

报道分为四个部分,上图为稿件结构图

Q:写作过程有碰到什么难点吗?如果重新操作,会有哪些改进?

A:首先是采访对象的取舍,有一些女性员工聊天的时候特别真诚,甚至都聊哭了,有些内容舍不得舍弃。还有就是导语,回头看我写的导语都有点类似,都是从一个具体的场景入手,我觉得还可以变得更好一点。

我在永和县的爱豆科技公司看到有一个小组专门去识别黄色和暴力的图片,应该会对工作人员有一些伤害,但是因为时间有限,我没有接触这个小组。如果有进一步的了解,可能会有新的思考。

另一个方向是,“爱豆计划”是蚂蚁集团一个比较成功的公益项目,但县城的数据标注公司目前还是比较稀缺的,能否将它复制到其他地方、数据标注的需求是否会一直存在都可以继续探究。

Q:对于新人记者,如何在一个领域深耕?如何做到对科技领域有深入了解?

A:首先你要找到特别感兴趣的东西,我觉得这个事情本身就很难。社会调查是最广的一个领域,每次都要重新学习新知识。新人记者的难点在于,如果你想要在某一个选题上做一个新的角度,就需要你有专业的知识,才能看到不同的视角。所以首先你要找到一个很感兴趣的领域,给自己一点时间,一直积累下去。

我们不是垂直的科技媒体,打进圈子也挺难的。我还挺希望可以驻京一年,多认识一点圈内人。我的做法是,每次采访争取找到业内最专业的人士,尽可能参加相关论坛,多关注行业新闻,业界每周可能都有新的变化。

Q:这篇报道关于人工智能和县城女性就业,如何看待这篇稿件的价值?

A:这篇报道属于偏人文性的科技报道。我过去半年做科技新闻的时候,一直在思考的问题是:在人工智能大爆发的大背景下,人怎样才能不被科技裹挟?人与科技的关系是什么样的?是不是在某些情况下,科技确实可以缩小地区差异?

采访的时候,公司负责人也和我说,像数据标注产业,几百万的投资可能就够了,不像渔牧业等,稍有不慎容易血本无归,所以科技产业的确存在一些优势。

还有对县城女性的关注。最近在采访看短剧的人,发现所谓的下沉市场才是中国的主力人群。我们容易觉得自己身边的人就是全世界,代表了这个社会的大多数,但其实年轻人本来就是社会的一小部分,社会的多样性远超想象,我们对角落里的人根本没有了解。做这个选题也让我看到了县城普通人的生活是什么样的。

Q:在后面做题的过程中,有找到女性比例高的原因吗?

A:我一开始怀疑是不是有意控制这个比例,后来发现是由当地的人口结构决定的——女性是剩余劳动力。在黄土高原的这片区域,大部分男性到外地工作,从事运输业、煤矿和天然气这样需要重体力劳动的产业,一两周甚至一个月回一次家;女性留在家里,除了做家庭主妇,最多就是从事基层服务业的工作,比如超市收银员。

Q:为什么男性没有回乡成为AI标注师?评论里有人说“她们化着妆,背挺得很直”是性别平等的表现,您写这处白描的时候,也有类似的考虑吗?导语提到“建立在黄土高原上的数字新产业,给了留守女人尊严与希望”,“化着妆,背挺得很直”是工作赋予尊严的表现吗?

A:做运输的工资会更高一点,一个月七八千的工资可以养活全家,他们也比较习惯这种工作方式。其次,我去的时候AI训练师的岗位也基本饱和了。

她们讲到有工作之后的变化。平时出门就是接送孩子,洗一洗脸就出门了。用她们的话来说就是“像土包子一样”,现在的打扮和城市的人差不多,也更有底气给自己花钱,我是希望去展现这个变化。她们也和我提到,因为女性有了工作,周边多了美甲店、奶茶店之类的商铺。

Q:其他地方的数据标注产业是什么样的?

A:首先,“AI豆计划”是由中国妇女发展基金会、蚂蚁集团、蚂蚁公益基金会等发起的,是一个带有公益性质的项目,其他公司不会在这种人口高度空心化的县城选址,至少也会选择一个有较多劳动人口的核心城市。而清涧县位于山区,交通极不方便,从榆林市区过去要将近三个多小时,从延安过去也要两小时。所以一般的数据标注产业不会有特别明显的人口特点,不存在性别比例的明显差异。

Q:您其他报道也在关注基层女性,比如写木兰花开公益组织的、、开房车旅行的苏敏阿姨您认为基层女性的“困”有什么样的共性?

A:基层女性面临的困难是很多面的,不能提炼出共性,她们的困境是在一些议题背景之下的。比如在北京打工的基层女性,她们的孩子无法留下来上学,因此她们面临回老家并失去工作,或继续打工而让孩子留守的两难。再比如农村的家暴问题,容易被忽视,也很难干预。她们其实并没有一定要解决的问题,但是手上拥有的武器太少了,很容易陷入被动。

她们属于父权制下被牺牲得最多、最沉默的一群人,非常坚强,但女性意识并不高。不管是做AI训练师,还是开房车旅行,这些行为并不是缘于对现有制度的深入思考,而是当前处境下最好的选择,可以因此改善生活,拥有更多话语权和选择的权利。总体来说,她们是一群需要被看见的女性。

其次,在生活得到改善之后,即使她们的女性意识并没有特别大的提升,但是她们开始追寻属于自己的部分,固有思想会有一些松动和进步。

我印象很深刻的是,木兰花开组织的创始人齐丽霞之前做过基层女性的口述史,她们很多人都有做人流或者在没有任何医疗保障的情况下生育的经历。2019年,木兰花开的姐妹在中央戏剧学院教授赵志勇的指导下,排演了一个名为《生育纪事》的话剧,将她们真实的生育经历搬上舞台。

可能在精英女性的眼里,会觉得她们为什么还不醒悟,为什么还那么依赖老公。但我觉得我们应该允许每个个体走出自己的生命路径,不能忽略每个选择背后的人生经历、原生家庭等因素。进步一定是在缓慢流淌的,她们依然是值得被记录和被看见的。

Q:AI训练师是否是低学历县城女性就业的解法?

A:我觉得应该是的。对县城女性来说,有一份可以坐在办公室对着电脑的工作,被认为是一件挺体面的事情。小县城的产业本就非常有限,现在AI标注公司已经不招35岁以上的员工了。山西永和县引进过电商、服装业等产业,所以年龄大一点的女性可能会去另一家引进的服装厂做流水线女工。所以,虽然是一种解法,但是它的持续性和可复制性还有待考察。

Q:在归纳解法的同时是否有找对应失败的案例做对比?

A:这个是我没有做好的地方,当时我把目光聚焦在了发展历程上。榆林是资源密集型城市,县和县的发展差距非常大,清涧县和榆林市的差距也很大。为了应对发展困难,政府一直在想办法。听到他们说引进的一些产业发展不起来,后面不见踪影的时候,我非常震惊,但没有对比西部其他地区的扶贫是否也如此。

Q:从解困式报道的角度出发,初学者能够从本篇报道中学习哪些经验?

A:第一个是清晰的问题意识。一个具体的问题需要很多背景材料,采访过程中尽可能细化提问,在做完这个题的时候,要确保采访对象的答案可以回答最核心、根本的问题。

第二个是,虽然做报道需要理性判断,但是我现在越来越能够去相信自己的直觉,比如那个给我留下深刻印象的眼神。虽然直觉不一定准确,但是经过很多次采访、做报道的积累,是可以相信的。

*文中图片来源于受访者

原标题:《《南风窗》朱秋雨:黄土高原上,AI训练师如何成为县城女性的“解法”? | 解困报道复盘》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司