- +1

看文物读历史:战旗中折射的抗美援朝精神

旗子,丝织物,绸质,质地柔软。

红色,信仰的颜色。

战旗:绸质,红色,是无数先烈用鲜血染成。

抗美援朝战争中的战旗,纵然质地柔软,但其昭示着刚强的精神,承载着坚毅的信仰。

被授予军旗是部队能够获得的最高荣誉,抗美援朝时期的战旗不仅是荣誉的象征,更蕴含着感人至深的战斗故事,是传承和弘扬抗美援朝精神的重要载体。

通过对战旗背后战斗故事的解读和爱国主义精神、革命英雄主义精神、革命乐观主义精神、革命忠诚主义精神、国际主义精神的阐释,有利于铭记历史、感悟精神,为中华民族精神提供精神源源不断的精神给养。

攻守兼备战旗中的爱国主义精神

此面战旗丝绸质地,长90厘米,宽63厘米,文物重量342克。战旗的左上方,用黄色和银色丝线绣着闪光的金星。金星的中间是一名手握钢枪的志愿军战士,他高举左臂,似乎在号召战士们一起冲锋陷阵。中间绣有金边黑底的四个大字——“攻守兼备”。这是中国人民志愿军政治司令部为嘉奖第38军114师342团3连赠与的荣誉战旗。

这支英雄部队在抗美援朝战争中,担任进攻任务时如猛虎下山,攻无不克,势不可挡;担任防御任务时又坚如磐石,固若金汤,牢不可破。“攻守兼备”四个大字是对三连战士战斗能力的认可,也是对此次战斗中战士们披肝沥胆、殉国忘身的爱国主义精神的表彰。

在松骨峰战斗中,志愿军第38军112师335团3连与敌遭遇后,在毫无工事依托的高地上,与蜂拥而来的美军激战5个多小时,始终未让美军前进一步。美机集中数十门火炮和近20辆坦克,并投下凝固汽油弹。3连在人员伤亡较大,粮弹殆尽的情况下,毫不畏惧,所有能战斗的人员,包括伤员,甚至带着满身的火焰,奋勇扑向敌军,用枪托、刺刀、石头,甚至牙齿与敌人展开了殊死肉搏,谱写了一曲生命的赞歌。

著名作家魏巍根据3连在松骨峰战斗中的英雄事迹写成的战地通讯《谁是最可爱的人》,此后,3连的壮举迅速传遍长城内外,大江南北。

从此,祖国人民把一个崇高的称号——“最可爱的人”送给了志愿军全体将士。

新时代条件下,要将爱国主义精神融入干事创业的全过程。2018年1月,习近平总书记视察中部战区陆军某师,他在反映该师抗美援朝战争期间激战松骨峰情况的展板前,感慨地说,这一仗打得很激烈,官兵战斗作风很顽强。志愿军战士用实际行动践行爱国主义精神,他们深知祖国的安全与繁荣与每一个人息息相关,为了保卫国家,愿意付出一切甚至生命。习近平同志指出:“要时时想到国家,处处想到人民。做到‘利于国者爱之,害于国者恶之’。爱国,不能停留在口号上,而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起,扎根人民,奉献国家。”通过继承爱国主义精神,并从小事做起,表现出对祖国的热爱,以实际行动践行爱国精神,才能够凝聚起强大的力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出自己的贡献,共建一个繁荣、和谐的社会。

临津江突破英雄连战旗中的革命英雄主义精神

此面战旗织绣工艺,丝、棉麻纤维材质,长119厘米,宽72厘米,文物重量163克。

临津江战役是抗美援朝战争中第三次战役的关键,是突破战线的突破口。

1950年12月31日17时,志愿军按照预定方案,向敌军在“三八线”的自以为坚不可摧的防御阵地发起进攻。在我炮兵部队的有力配合下,突击部队冒着敌人的炮火,奋勇涉过冰冷刺骨的临津江,攀上对岸的陡崖。经过一夜战斗,1951年1月1日拂晓前,突击部队突入南朝鲜军防御纵深约10公里,并占领了大村、武建里地区。此次战役结束后,第39军授予第116师第346团第1连、第4连和第347团第5连、第7连“临津江突破英雄连”称号。

新时代条件下继承和弘扬革命英雄主义精神要真抓实干、科学巧干。一方面,临津江突破英雄连战士们冲锋陷阵,与敌人血战到底。第346团第4连3班的扫雷班战士在战争打响后迅速跃入雷区排雷,为冲击部队开辟道路。班长张财书战前在决心书上写道:“我保证完成党交给我们的排雷任务。钩子断了,用手拉;手断了,用脚踢;脚断了,用身子滚也要为突击部队开辟一条通道!”张财书以身引雷、身负重伤,荣立一等功,所在3班被授予“扫雷英雄班”称号。志愿军战士们奋不顾身,在零下三十度的气温条件下,爬冰卧雪,提前进入阵地隐蔽一天一夜。下水后,战士们的下半身很快被冻得没有了知觉,全凭战斗的意志支撑,推开冰块,涉水过江。他们冒着敌人的炮火,仅用11分钟便渡过临津江,一刻不停地向敌人盘踞的147高地发起冲锋。在江水中浸泡过的棉衣棉裤,上岸后很快被冻成了“冰甲”。但战士们无畏牺牲、攻坚克难,接连克守军炮兵阵地,于1951年元旦拂晓6时到达预定地点,取得了突击渡江的胜利。临津江突破英雄连以革命英雄主义精神为指引,用血肉冲破敌人的坚固防线,是革命英雄主义精神的讲述者和践行者。新时代条件下,无论是个人还是组织,都要以坚定的信念和实际行动为革命事业奋斗。通过具体的工作任务,努力做到勇往直前、扎实工作,以实际成果回应社会和时代的期待。通过将革命英雄主义精神转化为实际行动,并与时代相结合,才能在实践中取得实效,更好地激励和影响社会,为国家的发展和民族的复兴贡献力量。

另一方面,临津江战役彰显了志愿军战士们英勇善战,智勇双全。志愿军战士们的革命英雄主义并不是逞匹夫之勇,而是在冷静分析战局基础上运用战略战术的大智大勇。临津江江面辽阔,两岸有七至十米高的悬崖峭壁,加之敌人的防御工事,在短时间内突破战线难如登天。而这样易守难攻的阵地,我军只用了11分钟就突破了。

志愿军副司令员陈赓大将将16师的突破战斗总结为“三险三奇”。首先,突破口选得险,但很奇。敢于把突破口选在江面弯向敌人的地段,一反兵家常规,出其不意而制胜。其次,进攻出发阵地选得险,但很奇。敢于把8000人车装备放在敌人眼皮底下而不被发现,达到了出奇制胜的效果。最后,炮兵阵地选得险,但很奇。大胆地把几十门大炮设置在敌前沿200公尺处不被发现,且直瞄射击的效果达到极致。

新时代条件下,要善于运用科学的方法和策略,使自己的行动更加有效和高效。要注重提高工作的科学性和专业性,运用现代科技手段提升工作效率,不断追求创新与进步。通过科学和智慧的引导,为实现革命英雄主义精神的价值目标提供更加坚实的支撑。

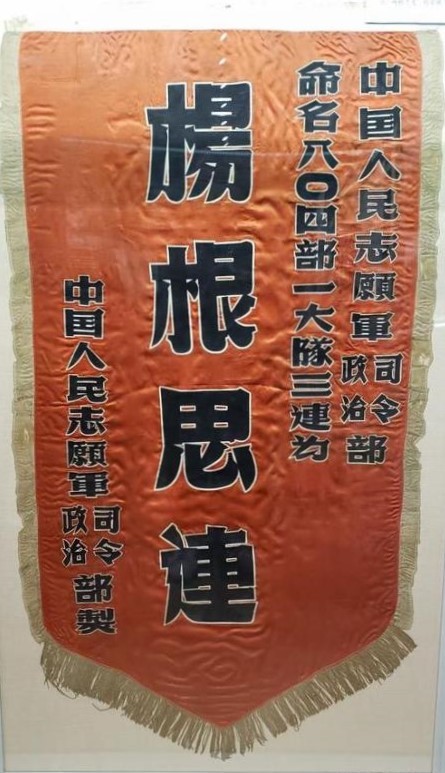

杨根思连战旗中的革命乐观主义精神

此面战旗是中国人民志愿军政治司令部授予第20军第58师第172团3连的荣誉战旗,具有深刻的历史背景和特殊的象征意义。它的授予不仅是对该团的嘉奖,也是对杨根思英勇事迹的永久纪念,更是对杨根思在战争中彰显的抗美援朝精神的永续传承。

1950年11月,时任志愿军第20军第58师第172团3连连长的杨根思随部队入朝作战。29日,长津湖地区气温降至零下30摄氏度左右,天寒地冻、道路冰封,作战环境极为恶劣。杨根思率领该连3排坚守位于下碣隅里东南的1071.1高地。该高地是美军南逃必经之地。其东南屏障小高岭卡住下碣隅里至咸兴、元山的公路。如果说1071.1高地是下碣隅里的大门,那么小高岭就是大门上的门闩,守住小高岭,就能切断美军退路。在小高岭战斗中,连长杨根思带领战士坚守阵地,切断美军退路,一天一夜接连击退敌人8次进攻。当时阵地上只剩他和两名伤员,所有的手榴弹也都投完,美军又发起第9次进攻,40多名美军蜂拥而上爬近山顶,而我军已没有可挡敌武器,危急时刻,杨根思抱起仅有的一包炸药,拉燃导火索,纵身冲向敌群,与爬上阵地的美军同归于尽,英勇捐躯。

杨根思是新中国第一位特级英雄,他生前发出的铮铮誓言“不相信有完不成的任务,不相信有克服不了的困难,不相信有战胜不了的敌人!”“三个不相信”精神正是革命乐观主义的完整体现。1951年12月,志愿军总部把该连命名为“杨根思连”,这也是我军第一支以英雄的名字命名的连队。

革命乐观主义精神作为伟大的抗美援朝精神的重要组成部分,包含着敢打必胜的坚定信念。新时代条件下,革命乐观主义精神是应对风险挑战的底气。面对复杂多变的国际形势和内外各种风险挑战,我们需要保持坚定的信心和乐观的态度。这种乐观不是一种盲目乐观,而是基于对自身实力、党的领导和中国特色社会主义制度的自信,相信我们有能力战胜困难与挑战。而今全面振兴新突破三年行动已至着急之年,信心堪比黄金,在面对各种风险挑战之时,我们敢于决策善于决策,在面对困难时,锚定目标,敢于斗争善于斗争,用骨气、底气和勇气取得胜利。革命乐观主义精神让我们相信,无论遇到多么艰巨的任务和困难,只要我们坚定信心、齐心协力,就能够迎难而上、化危为机,取得胜利。

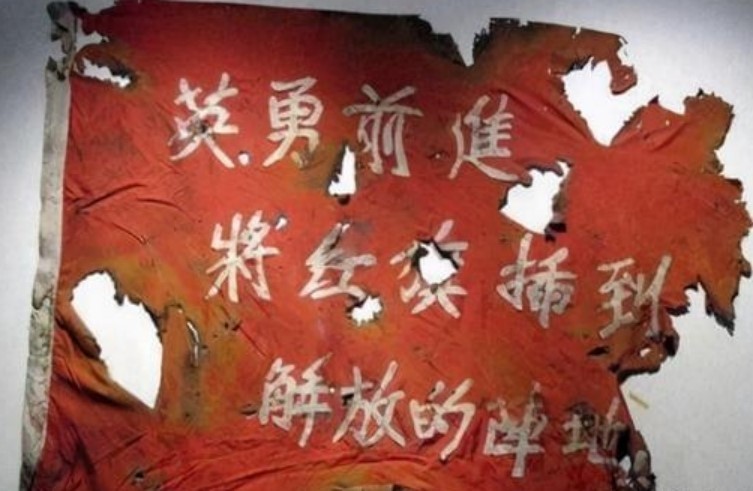

387个弹孔战旗中的革命忠诚主义精神

此面战旗来自“上甘岭特功八连”,弹痕累累的战旗上“英勇前进,将红旗插到解放的阵地上”15个大字遒劲有力。丝绸的丝织交错,一部分被子弹破坏后仍能保持其余部分的完整性。这面拥有387个弹孔的战旗见证了上甘岭战役中志愿军战士浴血奋战,为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的英雄事迹,彰显着革命忠诚主义精神的伟大力量。

1952年10月,美帝国主义为在朝鲜停战谈判和国内大选中争取更多筹码,向上甘岭地区发动了规模空前的所谓“金化攻势”,企图攻占597.9和537.7高地。志愿军第15军45师134团3营8连承担了坚守597.9高地的艰巨任务。14日起,“联合国军”向上甘岭地区发动了疯狂的进攻,在这个面积仅为3.7平方公里的小山村,“联合国军”前后投入6万余人,动用105毫米口径以上远程火炮300余门,坦克120余辆,飞机3000余架次,发射炮弹170余万发,投炸弹万余枚,发起大小攻击900余次,炸弹把上甘岭主峰削低了两米。在坑道中坚守了14个昼夜后,八连终于将自己的战旗插上了上甘岭主峰。在这14天里,八连带着这面军旗在上甘岭高地不断与敌人反复争夺阵地,每反击一次,红旗就插上阵地一次,一次次弹头崩、弹片穿,一面不到2平方米的红旗上布满了381个弹洞,这面军旗成为八连参加上甘岭战役的最好见证。

新时代条件下,革命忠诚主义精神是为党护党、全力兴党强党的法宝。革命忠诚主义精神作为抗美援朝战争中的精神底色,支撑着志愿军战士在面对生死存亡的时刻,明知前路是困难和牺牲,也坚定选择勇挑重担、顽强抗争。上甘岭战役中八连发扬革命忠诚主义精神,在国家和民族危难之际挺身而出、视死如归。师长崔建功坚定地向军长秦基伟表态:“打剩一个连,我去当连长,打剩一个班,我去当班长。”这句表态透露出的悍勇和决心,彰显了他对革命事业和责任担当的极端珍视。新时代条件下,我们要勇于承担责任,在任何岗位上不推诿、不逃避,积极投身到党和人民需要的工作中去,甚至在面临牺牲时也能坚守初心,毫不犹豫地为党和人民事业奉献自己的一切。革命忠诚主义精神是共产党人的宝贵精神财富,也是我们摆脱困境、实现伟大梦想的强大动力和精神支柱。

革命忠诚主义精神是值得我们学习和传承的重要品质,它要求我们在任何时候都要坚守党的初心和使命,始终对党忠诚不渝,为党的事业努力奋斗,勇于担当,勇于牺牲,时刻保持对国家和民族的无限热爱和责任感,将党的事业放在首位,不被世俗迷惑,不为个人私利动摇忠诚。

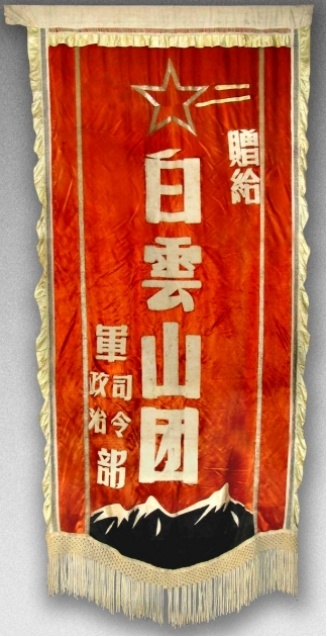

白云山团团旗中的国际主义精神

白云山团团旗运用织绣工艺,丝、棉麻纤维质地,长180厘米,高84厘米。旗上字为坚行,上部有五角星装饰,下部有山峰图案装饰,正中为“白云山团”四个白色大字。

志愿军第50军149师447团血战到底、敢于牺牲,面对美军一次比一次疯狂地进攻,与美军第25师两个团激战11昼夜,完成了阻击任务,荣获了“白云山团”团旗。这支部队以朝鲜的白云山命名,光荣的称号和血染的战旗与朝鲜半岛三千里江山的地名永远联系在一起,彰显了对朝鲜的深厚情谊和维护世界和平的国际主义精神。

1950年底第三次战役后,美军面对失败发动大规模反扑,采用“磁性战术”和“火海战术”。1951年1月25日,美军第25师两个团,在坦克、飞机、大炮支援下,向447团防守的白云山地区发起进攻。敌我双方在白云山地区不断地进行激烈的阵地争夺战,历经11昼夜,志愿军5次反击,歼敌1400余人,始终屹立在白云山阵地上,为主力部队争取了宝贵时间。

白云山阻击战中149师447团志愿军战士以为了人类和平与正义事业而奋斗的信仰,顶住了巨大的压力,为捍卫国际和平事业付出了巨大的牺牲,坚决完成阵地争夺的任务,充分展现了国际主义精神的伟大力量。2月3日,第二营在白云山阵地营指挥所内召开有排以上干部和党员骨干参加的营党委扩大会议,由教导员杨明做悲壮的坚守赴死动员:“同志们,为了彻底打败美帝野心狼,现在祖国需要自己的儿子献出生命,这是我们全体指战员莫大的光荣!我们一定要让亲爱的祖国人民,让伟大领袖毛主席,让敬爱的金日成首相放心,以一当十,奋勇杀敌,血战至最后一人,决不投降!”会议以与会人员共唱《国际歌》为结束。他们不仅仅是为了保卫自己的祖国,更是为了维护世界的和平与正义。抗美援朝战争是一场国际斗争,志愿军战士意识到他们的战斗不仅仅影响中国,还影响到世界。他们深知如果侵略者在朝鲜获胜,将会对全球的和平与正义事业构成威胁,所以他们义无反顾地投入了这场战斗。

新时代条件下,要继续以大国担当诠释国际主义精神的生动内涵。149师447团所取名的“白云山团”,象征着这一战场的重要性和战斗的艰险,也寄托着对朝鲜人民的支持与友谊。志愿军的英雄事迹与朝鲜人民的记忆相连,成为两国关系中不朽的象征。白云山阻击战的胜利也是国际主义精神的胜利,志愿军战士捍卫了朝鲜的独立和和平,为国际社会的正义事业作出了贡献。新时代条件下,我国积极参与国际事务、全球合作,承担大国责任,在发展自己的同时兼顾他国的发展,使中国人民的幸福与世界各国人民的幸福紧密相连。在面对全球性挑战和问题时,中国秉持着国际主义的原则,以推动世界和平、促进共同发展、构建人类命运共同体为目标,以人类和平与发展为己任,坚持多边主义,推动国际关系民主化,维护国际法和国际秩序。在新时代,中国将继续坚持开放、合作、包容的发展理念,以国际主义精神为指导,推动构建人类命运共同体的愿景,为实现全球治理体系的变革和全球问题的解决做出积极贡献。

猎猎战旗见证了战斗的胜利和战士们的牺牲,不仅代表着该队伍的崇高荣誉,更承载着抗美援朝战争的历史记忆,是抗美援朝精神的象征。它们的存在提醒着我们,历史是不可忘却的,英雄事迹是永恒的,国家利益和国际和平是需要坚定捍卫的。我们要牢记历史,珍惜和平,勇于捍卫国家的利益和尊严,为国际和平与正义事业而努力。继续传承和弘扬抗美援朝精神,这是我们对英烈的最好怀念,也是对未来的最好传承。

作者:陈 琳

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司