- +1

“21世纪被一种令人窒息的疲惫感所压迫”

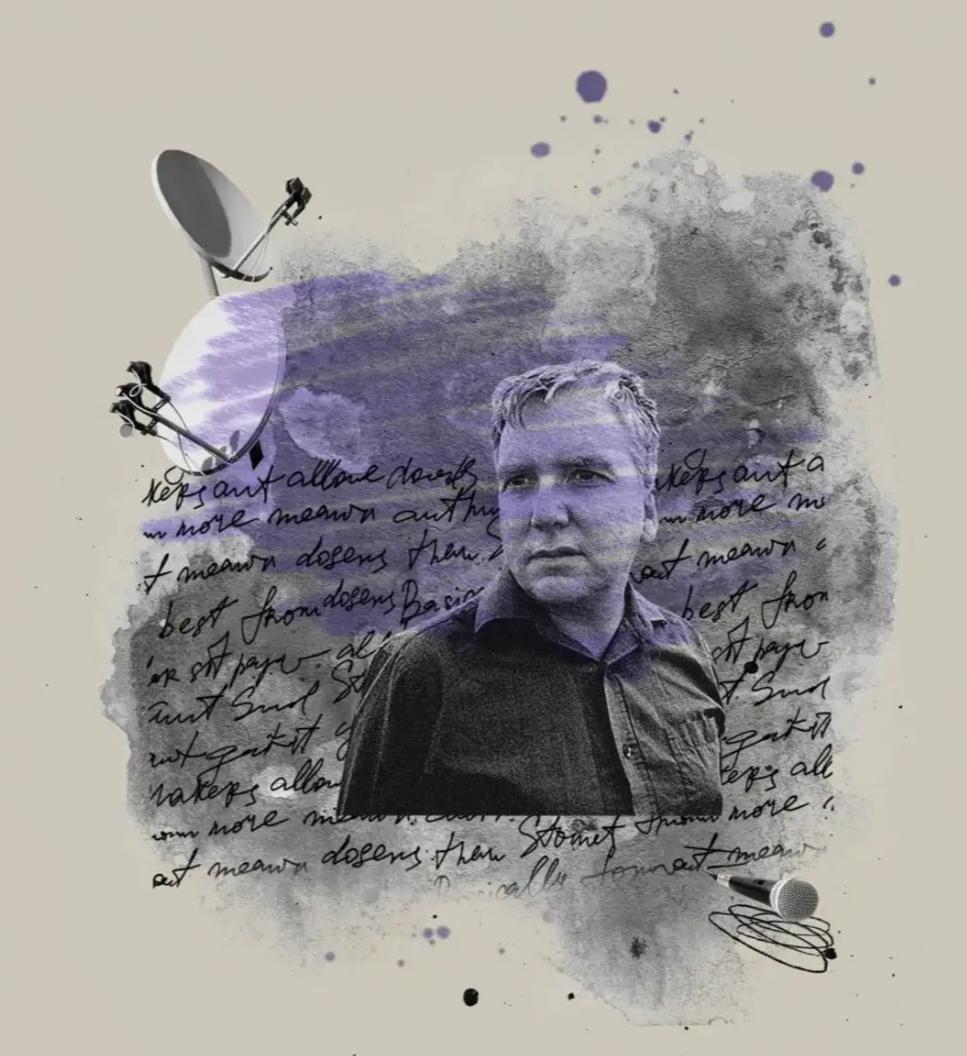

直至今日,英国作家和文化批评家马克·费舍依然以其尖锐的处女作《资本主义现实主义》闻名于世。这是一本创作于21世纪初期的小书,却在十几年后的今天持续掀起阅读狂潮,很多青年人说——与《资本主义现实主义》相遇像是浮出水面,终于可以大口呼吸。这本书对于病态的资本主义理论、政治体系而言,是一剂良药。让我们跟随mockingbird的书评,深入马克·费舍的文本,去理解西方社会的“现实”,寻求解决问题的方案。

从《资本主义现实主义》出发

理解西方社会的“现实”

文 | mockingbird

来源 | 守望者eye

在去年的美剧《世界尽头的一场谋杀》中,科技巨头、顶级富豪安迪为了应对极端气候的威胁,利用最先进的人工智能与机器人在冰岛打造了地下十层之深的堡垒。见识到这一切后,一位角色问道:“Why is it easier for people like Andy to dream all this up than it is for them to imagine an end to capitalism?”(为什么对安迪这种人来说,比起想象资本主主义末日,想象出世界末日比较容易?)

有理由相信,这句台词大概是受到了这样一句话的启发:“想象世界末日比想象资本主义末日更容易。”在马克·费舍看来,这准确地捕捉到他所说的“资本主义现实主义”的意思,即这样一种氛围:“资本主义不但是西方唯一可行的政治经济系统,而且,如今,就连给它想象一个合乎逻辑的替代选择也不可能了。‘这种氛围’不只影响了文化的生产,也影响了对工作和教育的管制,并且起到了某种约束思想与行动的不可见的屏障的作用”。

资本主义现实主义的力量从何而来?费舍认为其部分源于资本主义容纳和消费先前所有历史的方式。在这里,我们可以联想到马克·费舍的“幽灵学”概念。费舍长期批评20世纪90年代之后世界流行音乐中广泛存在的复古现象。例如,如果说在1970年代,对既有音乐的采样还是美国黑人创作者的创新与不得已之举(在当时的纽约市,所有用于艺术的资金惨遭削减,布朗克斯区这样的地方已经不再教乐器,黑人自身也缺乏专业录音的条件或高端的混音设备),今天流行音乐中的大量采样则体现着人们对未来的丧失感。而且,正如“另类”“独立”已经成了流行音乐中的主流风格,所谓音乐中的“未来主义”也已经被资本主义文化预纳,成了既定的风格。费舍论述:在新自由主义的宰治下,我们所有人所共同面对的,是“未来的缓慢取消”(The slow cancellation of future)。

如何有效地挑战资本主义现实主义?费舍认为关键在于指出这种表面上的“现实主义”的自相矛盾之处。于是,我们要区分“现实”与“真实”,前者是被意识形态所中介的,后者则是“只能在表象现实场域的断裂与矛盾中窥见的创伤性的空洞”。费舍敏锐地指出了三种“真实”——环境灾难、精神健康与官僚制,但目前只有环境问题得到了一定程度的政治化。

马克·费舍长期在一家继续教育学院担任讲师,他注意到许多青少年都有精神健康问题或学习障碍。事实上,最近的一项调查显示,英国有四分之一的五岁儿童没有达到预期的识字标准,对于低收入家庭,这可能造成贫穷的代际循环。耐人寻味的是报告凸显问题严重性的方式——强调英国政府将会在教育、福利支出与可能的税收损失上为这些儿童多花上许多英镑。这体现了将精神健康政治化的困难——除开这本小册子,在更多时候,我们似乎只有通过资本主义乐于见到的逻辑或论说方式才能让这些问题得到重视。

更能让人感同身受的是费舍对英国青少年的某种诊断。在他看来,英国学生陷入了一种“反身性无能”。他们知道情况很糟糕,同时知道自己无能为力,但这种“知道”只是一种自我实现的预言。这会让人想起保罗·威利斯《学做工》中的“家伙们”,这些工人阶级子弟意识到阶级流动之困难,蔑视循规蹈矩的好学生与学校文凭,最终也的确子承父业。个中差异在于,“家伙们”至少还发展出一套对抗学校文化与权威的“反文化”(尽管这种文化最终造成了阶级的自我再生产);而今天的青少年只能遁入资本主义早已准备好的娱乐矩阵,除了追求乐子不知道还能干嘛——费舍将这种状态称为“抑郁的快乐”。

一直以来,新自由主义在市场和反官僚制(或者说效率)之间建立起未经反思的联系,马克·费舍的一个深刻洞见正是指出新自由主义实际上加强了官僚制。大卫·格雷伯在《规则的悖论》一书中更是认为,上世纪中叶之后技术发展之所以显得相对停滞了,正是因为现代技术的发展更多是服务于行政管理,催生新的官僚技术以加强社会控制和管理。这与费舍的论述是一致的,后福特主义下的新官僚制侵入工作的一切领域,人们被要求自我监管,而工作的重心也变成生成和美化“再现出来的表现”。大卫·格雷伯还指出,官僚制建立在(并非隐喻意义上的)结构性暴力之上,这进一步撕破了资本主义现实主义含情脉脉的表象。

必须承认,读完这样一本小册子(尽管马克·费舍自己在书的结尾似乎是乐观的)很难不感到一丝抑郁或厌倦。此时,回想一下费舍的遗言:“困扰我们这个时代的精神痛苦大流行,如果仅仅被视为受损害的个人所遭受的私人问题,就不能被正确理解或治愈。”

这种情绪当然也是可以理解的,就像冯内古特《五号屠场》里的主角,他因为已经知晓了一切,无论在描述过多么可怕的场景之后,只会淡淡地附上一句“事情就是这样”。我们已经见识过资本在收编反资本这件事上有多么强大,于是好像也就只能说一句“事情就是这样”,然后(哪怕在心里相信资本主义不好)“自由地参与资本主义的交换”。

正是在这个意义上,马克·费舍强调“首先要接受在欲望的层面上,我们已经嵌入了资本这台无情的绞肉机”,以及“没有我们的合作,它(资本主义)就什么也不是”。于是这本小册子仅仅应当是一个开始,我们需要在共同的情绪基础上展开对未来的激进想象。

我们有时会批评左派的写作总是在批判而无肯定,总是在解构而无建构,这或许是因为,剩下的事情理应由我们共同完成。

THE END

原标题:《“21世纪被一种令人窒息的疲惫感所压迫”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司