- +1

李洱:莫言与福克纳、马尔克斯的对话使他变成了施耐庵和蒲松龄

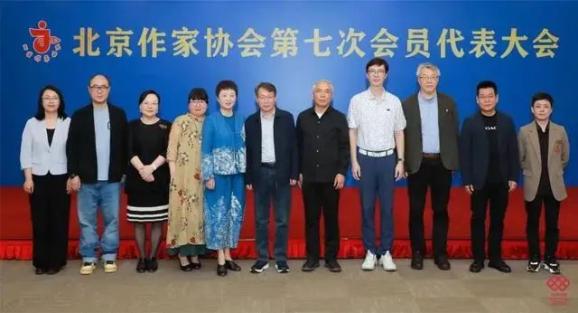

北京作家协会第七次会员代表大会(左六:李洱)

北京作家协会第七次会员代表大会(左六:李洱)4月26日,北京作家协会第七次会员代表大会在京闭幕。大会审议了北京作家协会第六届理事会工作报告,修订了《北京作家协会章程》,选举产生了新一届理事会和主席团。李荣飞(李洱)当选主席,石一枫、刘勇(格非)、李巧艳(乔叶)、张威(唐家三少)、张莉、杨庆祥、周晓枫、周敏、徐则臣、臧力(臧棣)当选副主席。

本次大会还听取了过去五年在“大文学”格局的引领下北京作协和北京文学工作所取得的重要成绩,擘画了未来五年北京文学发展蓝图。李洱在大会闭幕式致辞中表示,“大会推举我担任北京作协第七届理事会主席,这是无上的荣耀,更是一份沉甸甸的责任。能够为北京作家服务,为北京文学工作尽一份自己的绵薄之力,是我的莫大荣幸。未来五年我们将认真履职,勤勉工作。为广大文学工作者排忧解难,为北京文学事业尽心竭力,努力不辜负党和人民赋予的神圣使命。”

在李洱看来,文学滋养人们的心灵视野,表达民族的集体记忆,是指引我们前进的精神火炬。一代又一代文学名家矢志不渝、接续奋斗,铸就了一部部影响时代、引领时代的精品巨著,共同缔造了北京文学事业的辉煌成就。

“今天,赓续北京文学成果、再创北京文学华章的接力棒传递到了我们手中,广大作家和文学工作者担负着文化使命,是推动新时代北京文学发展最可信赖、最可依靠的宝贵财富。”李洱表示,他愿同大家一道高擎思想旗帜,坚持与时代同步伐、与人民心贴心,创作更多展现中华民族精神气质、弘扬全人类共同价值追求、反映人类普遍情感的优秀文学作品。

同时发挥北京全国文化中心和国际交往中心的资源优势,拓展深化文学走出去成果,推动北京文学代表中国文学在海外产生更大影响;健全“大文学”格局,以更大的平台、更好的服务、更优质的资源,促进文学创作和人才培养,助力北京文学向更高质量发展,推动铸就首都社会主义文艺事业新辉煌。

李荣飞,笔名李洱,男,汉族,无党派人士,1966年10月出生,河南人。北京大学中文系、文学讲习所教授,中国作家协会全委会委员。曾任《莽原》杂志副主编,中国现代文学馆副馆长。

李荣飞文学创作成果突出,主要作品有长篇小说《应物兄》《花腔》《石榴树上结樱桃》,中篇小说集《午后的诗学》《饶舌的哑巴》《现场》,以及文学对话录《集体作业》(合作)及理论、随笔集《局内外的写作》等多部。主要作品被译为英、德、法等10多种外文版在海外出版,在国内和国际均具有极高的文学影响力。其中《花腔》被评为“新时期文学三十年”(1979—2009)中国10佳长篇小说,《应物兄》获第十届茅盾文学奖、被评为“新世纪20年20佳长篇小说”。因其作品影响力广泛,曾获第十届庄重文文学奖、第十七届华语文学传媒盛典年度杰出作家奖,入选国家重点人才项目。

北京青年报记者 张恩杰

深度阅读

阅读札记

文/李洱

1. 《死者》(詹姆斯·乔伊斯著,智量译)

乔伊斯22岁出版的短篇小说集《都柏林人》,至今仍然值得一读再读。他的小说如同塞尚等人的早期印象派绘画,也如卢西恩·弗洛伊德的表现主义人物画。他的小说极度主观,又极度客观;极度抽象,又极度具象。二十世纪风起云涌的各派批评理论,新批评、原型批评、新古典主义批评、女性主义批评、后殖民理论批评,都愿意拿乔伊斯的作品一试身手,而且还都能够以此圆其所说,这无论如何都是文学史和文学批评史上的奇迹。《死者》是《都柏林人》中篇幅最长的小说,应该说是一个中篇小说。我读过多位译者的不同版本,其中智量先生的译本尤为精湛。智量是翻译家中的作家,作家中的翻译家,语言的感觉精微至极,特别适合乔伊斯小说语言的极度视觉化的倾向。与智量先生仅有的几次接触,给我留下了深刻的印象。我记得他说:“我的心脏坏了,心是好的。”这句话显示了他独特的悲哀的幽默。昨天,也就是2023年1月2号,智量先生去世了。让我们重温他的译著《死者》结尾部分对一场大雪的描绘:“整个爱尔兰都在下雪。它落在阴郁的中部平原的每一片土地上,落在光秃秃的小山上,轻轻地落进艾伦沼泽,再往西,又轻轻地落在香农河黑沉沉的、奔腾澎湃的浪潮中。它也落在山坡上安葬着迈克尔·富里的孤独的教堂墓地的每一块泥土上。它纷纷飘落,厚厚积压在歪歪斜斜的十字架上的墓石上,落在一扇扇小墓门的尖顶上,落在荒芜的荆棘丛中。他的灵魂缓缓地昏睡了,当他听着雪花微微地穿过宇宙在飘落,微微地,如同他们最终的结局那样,飘落到所有的生者和死者身上。”阅读这样的篇章,你就像喝蜜,喝的是昙花蜜;阅读这样的篇章,你会流泪,泪会砸向尘世。2022年,广漠时空中的一个“奇点”。在这一年,死去的人实在太多了,让人颇有唇亡齿寒之感。太初有言,言与神同在。言就是神。但是,在这一年,当棍子一次次捅向喉舌,当世界变得方舱化之后,万物是否还能从语言中真实地成形?

詹姆斯·乔伊斯

詹姆斯·乔伊斯2. 《知识分子》(保罗·约翰逊 著,杨正润 译)

我越来越觉得,知识分子这个词,应该重新回到新文学之初的用法:智识分子,就是突出他们“聪明”的那一面。卢梭、雪莱、托尔斯泰、海明威、布莱希特、罗素、萨特等人,这些近现代史上最著名的知识分子,在作者的笔下,一个个原形毕露。作者把他们看成一个个具体、日常生活中的人,然后执着于搜罗他们的“恶行”:不仅言行不一,而且说出的总比他们知道的还多;爱抽象的人类,却不爱生活中具体的人;不顾高龄,追逐每一个穿裙子的人,有外庭有内宫;吃软饭上瘾,而且常常软饭硬吃;思想锋芒与渔色经验一色,追名逐利与普度众生齐飞;不要照我做的说,要照我说的做,等等。我们不妨把作者对知识分子的攻击,看作对人性弱点的揭露:这些知识分子身上集中了人类的所有弱点。但是,问题的另一面是,他们的博学和专业也曾是人类的思想宝库。我不能指责作者的描述是不是真实的,但我相信他带有相当的偏见,有哗众取宠的一面,有他的取舍。他的一只眼睛戴着显微镜,一只眼睛戴着墨镜。事实上,依我的判断,可能只有对传主童年生活的描述,是少有的不带偏见的,因为人们无法指责任何一个人的童年,无法咒骂任何一个人的未来。我注意到,作者对这些人私德的记述,大多来自这些人的朋友的转述。显然,“朋友们”积怨甚深。积怨何来?因为他们在名流面前装得太多了,都生自己的气了,都气出毛病了。于是,名流一死,他们便倾巢而出,怨言齐发,恨意翔集。所以,那些人似乎也好不到哪里去。这倒使我想起了鲁迅的话:与名流学者谈,对于他之所讲,当装作偶有不懂之处;太不懂被人看轻,太懂了被人厌恶;偶有不懂之处,彼此最为合宜。当然了,正如鲁迅在同一篇文章中所说,专制使人冷嘲,假的共和使人沉默。那些人也有可能用自己的私德对真的专制和假的共和进行冷嘲哩,如同魏晋名士;可惜他们的朋友没有看懂。说实在的,我倒很想看到有人当一次黄雀,将保罗·约翰逊当成螳螂,来一番搏杀。这位保罗·约翰逊是谁?一个英国贵族啊,一个老牌历史学家,虽是个左撇子却是著名右派,《犹太人史》《英国人民史》的作者,著名杂志《新政治家》的编辑,入选过美国《时代》杂志的大人物系列,小布什曾给他颁过自由勋章。这样一个人,当然常有理,谁也惹不起。他就跟他恶心过的那些大人物一样,各种桂冠早就塞满了衣帽间,道德文章齐活儿!顺便说一下,他的另一本书,可能更有意思,叫《摩登时代:20世纪20年代至90年代的世界》。他认为,20世纪是政治权力充分扩张的岁月,是意识形态、社会科学兴盛乃至泛滥的岁月,是从东方到西方以帽子戏法的方式给人以乌托邦许诺的岁月。玩这种宏大叙事的人,八卦岂能少了?只是捂得比较严实罢了。除非你不把他看成知识分子或智识分子。

知识分子

作者: [英]保罗·约翰逊 著 杨正润 等 译

出版社: 新华出版社

出版时间: 2021-02

3. 关于《温儒敏讲现代文学名篇》

阅读温儒敏先生的现代文学名篇讲读,我有机会重新回忆自己与这些作品最初相遇的情景,也引起了许多联想。

这本书暗含着比较文学研究的视野,对这部书的理想读者而言,比如中学教师、大学生而言,这显然是很必要的。二十世纪八十年代之前,我们的视野比较单一,主要指的是与俄苏文学或欧美十九世纪现实主义文学的比较。二十世纪八十年代以后,比较文学的视野、方法,比较全面地进入现代文学研究领域。这本书涉及的绝大多数作家,都受到了外国文学的影响,而且很多人本身就是翻译家。我注意到,温儒敏先生特意指出鲁迅的反讽。鲁迅的反讽,不同于古典小说的讽刺。反讽作为一种修辞,作为一种态度,鲁迅是受到克尔凯郭尔的影响,克尔凯郭尔的博士论文就是《论反讽观念》。鲁迅的精神结构、主体性的建构,修辞方式,都与克尔凯郭尔有关。有些作家,看上去是乡下人,其实也受到外国文学影响,比如沈从文的《边城》与“两希文化”的关系。虽然中国现代文学与外国文学的关系,不是简单的刺激与反应的关系,但毫无疑问,这种关系构成了现代文学发展的动力。而且最主要的,就像没有新文学的概念就没古典文学的概念,没有中国当代文学的概念就没有中国现代文学的概念一样,中国现代文学作为一门学科,是与世界文学的概念共生的。当然,温儒敏先生也很注意现代文学与古典文学的关系,在这里,现代文学是古今中外的时空共同体。温先生的讲读注重事实,用文本说话,切入了这个共同体。温先生的研究在知识化的同时,以自己的语言、自己的语气讲了出来,不求新奇,但求准确。

温儒敏讲现代文学名篇

作者: 温儒敏 著

出版社: 商务印书馆

出版时间: 2022-09

这本书可以看成是中国现代文学学科发展史、作品阅读史、读者接受史的一个综合。有一点非常重要,就是温先生不断地提到自己对一部作品的阅读史。比如,“我”第一次读丁玲的感受是什么,这个阅读感受后来出现了怎样的变化等等。所以这部书是用第一人称写出来的。这一点,对于现代文学研究而言非常重要:这个第一人称的使用,与中国现代文学作品普遍采用或隐含的第一人称视角相契合。正如我们所知道的,在鲁迅的现代小说出现之前,中国小说的第一人称叙事,从现代叙事学的角度上严格说来是不成立的,至少是不成熟的。鲁迅小说的基本叙事模式,即“看与被看”的模式,就是第一人称叙事的呈现。这个模式的确立与鲁迅对《圣经》的创造性阅读有关,鲁迅后来甚至专门写了一篇散文诗,也可以说是小说《复仇》,来讨论耶稣被钉上十字架的“看”与“被看”。这种“看”与“被看”模式,在后来的现当代文学作品中也得到了延续,张爱玲的小说,沈从文的小说,也可以放在这个模式里,只是“看者”与“被看者”的位置出现了变化,在后来的十七年文学和“文化大革命”小说中,“看者”更醒目地变成了“被看者”,启蒙者变成了被启蒙者等等。莫言出现后,“被看者”的声音被放大了,他提出了“作为老百姓写作,而不是为老百姓写作”。所以,这也是个线索。这里都涉及第一人称或隐含的第一人称叙事问题。温先生对此是敏感的,所以他的讲读也采用了第一人称叙事,这是极为合理的,极为重要的。考虑到中国古代小说因为脱胎于话本,所以第一人称是缺位的。中国古诗中也缺乏第一人称叙事,虽然它可能隐含着第一人称视角。而在文学史写作、在经典名著的阅读中,第一人称叙事,也意味着一种邀约,邀请读者与“我”一起讨论作品。我看到书中特意提到鲁迅《秋夜》中的名句:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”这种句子,只有在第一人称叙述或者限制性视角叙事中才能出现,因为鲁迅在这里要让读者的目光跟着他走,鲁迅为读者安排了一个观察的情景和角度。先是看到一株树,再看到另一株树,然后才能看到“这上面的夜的天空,奇怪而高,我生平没有见过这样奇怪而高的天空”。如果改成“两株枣树”,那么接下来就还得讲枣树,这篇散文的题目也就得改成《枣树》,而不是《秋夜》了。所以在现代文学和现代文学史的写作中,第一人称变得格外重要,几乎可以看成一个最关键的问题。在温先生的讲读中,通常会出现一个句式:现在,我们换个角度来讨论这个问题,来讨论这个人物。如果换个角度,那么我们如何看待虎妞的形象呢?这种句式,就是一种邀约,邀请读者一起进入这部小说,这实际上也是在邀请读者进入文学史的重新建构。

这部著作其实还隐含着一个线索,就是白话文的演变和发展。现代作家,之所以被我们看成大作家,就是因为他们的创作强有力地介入了白话文的发展,改变我们民族的语言。所以,即便他们的作品现在看来很不成熟,或者说艺术上很不完整,但他们的贡献却是无法被代替的。也只有在这个意义上,我们说现代作家即便没有大作品也是大作家,当代作家就是有大作品也很难被认为是大作家,这个说法才能成立。温先生从鲁迅、胡适、冰心到沈从文、老舍,谈到了他们对我们民族语言的贡献,显然是极为重要的。书中提到了冰心的语言特色,冰心的语言的意义,并与别的作家比如鲁迅等做了对比,这就可以解释冰心为什么在文学史上有这么高的地位。李泽厚先生在最后的访谈中提到,在冰心的单纯里,恰恰关联着人类心灵中的纯真的爱,童心的爱。李泽厚说,在这个意义上,冰心是深刻的。确实,现代文学如果只有鲁迅而没有冰心,现代文学是不是会有某种什么结构上的欠缺?这也提醒我们,如何去看待以及评价后来曹文轩等人的儿童文学的成就。我还注意到,温先生在序言里特意提到,因为篇幅的原因,没有将李劼人列入。李劼人是个容易被人遗忘的大师。他对地方性写作的探讨、对方言的运用、对现代语言的发展,是有很多启示意义的。李劼人本人作为翻译家,他的这种选择是一种非常自觉的选择。总之,我觉得,将语言的发展、演变、走向成熟的过程,作为现代名篇解读的一个线索,是极有意义的,它将这些看似散乱的珍珠串了起来。所以,这部书,也可以说是通过讲读现代名篇,对现代汉语的发展史进行了文学性的讲读。

应物兄

作者: 李洱 著

出版社: 人民文学出版社

出版时间: 2020-05

4. 李宏伟的写实与科幻(关于《月球隐士》)

李宏伟是当代最富有创新性的小说家之一,强悍的哲学思辨力、充裕的想象力、广阔的学术视野,使得他的小说文本呈现出坚硬的质地,其间布满硌人的硬块。他似乎拒绝流畅,着迷于频繁的跳跃和切换。他习惯于对现实与科幻进行块状组接。借用科幻因素,他会从遥远的未来穿过现实,回溯到过去。由此,他总是在末世论的阴影中寻求人物命运的某种可能性,将个体性的向死而生置换成对人类命运的整体性思考。

与李宏伟先前的名作《国王与抒情诗》一样,《月球隐士》中的写实性与科幻性等量齐观。不同于一般的科幻小说,李宏伟的小说依然给写实主义预留了相当的篇幅,以保证小说与社会现实的直接联系。但是他的写实主义总能让人疑窦丛生,现实中的个人命运无时无刻不被一种神秘、鬼魅的力量所牵引。在他的笔下,个人与其说生活于历史和现实的缝隙之中,不如说生活在不同文明的撕裂中。而这些不同的文明,竟由不同的时空、不同的物种所代表,它们被李宏伟强行压缩、并置到一起,让他们发生关联。奇异的是,不同人物、不同种类又都分别具有善恶之心。善与恶的对抗,在小说中被空前放大了,上升到对人类命运的拯救与毁灭的程度。考虑到作者将作品中的月亮隐士塑造成了一个类似古希腊神话和中国远古神话中的超级英雄,那么英雄所需要的强烈的对抗性就具备了一种统摄性力量,反复切割的叙事片断也由此粘连到了一起,最终形成现实与科幻、现代与洪荒相交织的斑斓的叙事效果。

石榴树上结樱桃

作者: 李洱 著

出版社: 人民文学出版社

出版时间: 2021-01

此类作品在中国新文学的谱系中如何定位,实在是一个饶有兴趣的问题。撇开中国远古神话不谈,我们或许有必要重新检索二十世纪以来中国文学的另一个传统,即幻想小说的发生与发展。二十世纪中国的第一部科幻小说《月球殖民地小说》(荒江钓叟著),以及最早翻译成中文的科幻小说《环绕月球》(凡尔纳著),都将月球、星际空间作为故事发生的最重要场所。李宏伟后来热衷于讲述月球故事(他另有《月相沉积》以及《来自月球的黏稠雨液》等小说),或可看成他是在对这个传统遥相致敬。需要说明的,是鲁迅先生也是个科幻迷,他不仅从日文转译了凡尔纳的月球小说,而且对凡尔纳的小说做出了很高的评价,对凡尔纳所塑造的英雄形象推崇备至。鲁迅对科幻小说如此重视,当然是因为他与同时代的敏感的知识分子一样,对科技在未来中国的意义有着清醒的认识,这与他的文学的启蒙观念是一致的。不然我们很难理解他为何除了翻译科幻小说,热衷于科幻电影,还要亲自撰写科普文章。甚至,我们今天所说的“侏罗纪”“猿人”“地质”等词语,都是鲁迅先生率先翻译和使用的。不仅如此,我们甚至能够在《故事新编》中分明看到科幻小说的因素。如果这种说法成立,那么我们或许可以说,至少从文学谱系上讲,中国科幻小说曾经有过一个相当“高大上”的传统,只是这个传统被“五四”以后的写实主义传统遮蔽了,成了一种潜流。

李洱作品系列

作者: 李洱 著

出版社: 上海文艺出版社

出版时间: 2017-12

但是,写实主义在中国的正式提出,与科幻小说在中国的发生或许具有相近的意义,即对科技的提倡。事实上,写实主义本来就属于科学主义,因为写实意味着遵循科学的认知方法,对人物命运或事件的发展过程进行穷形尽相的描述。也就是说,“五四”以来的写实主义小说,不仅意味着某种科学的描述方式,同时还有科学主义的诉求,即同样隐含着科学救国的意义。进一步说,科幻与写实竟然在中文语境中奇妙地拥有了相同的主题。顺便补充一句,鲁迅对果戈理的推崇,重要的原因就是叹服果戈理伟大的写实本领,而果戈理既是伟大的批判现实主义作家,又是一个幻想文学的大师,从这个角度看,鲁迅的《狂人日记》的写作也未必没有受到幻想小说的影响。更有趣的是,将“写实派”这个词带入中文的梁启超,本人就是近代幻想小说的鼻祖(《新中国未来记》)。

我们现在可以看到,在李宏伟的小说中,写实与科幻的等量齐观,以及写实部分与科幻部分的相互并置、切换、渗透,实在值得探究。当然,这一切都是严格遵循小说的叙事逻辑,从人物身份的转换角度化入的。小说对月球隐士的身份,进行了委婉而曲折的透露,因为叙事视角的变化,小说还同时引入了成长小说的主题,这同样是中国新文学的最重要的主题之一。也就是说,在这样一部中篇小说中,李宏伟集成性的,不仅容纳了新文学以来各种文学范式、主题和传统,使得小说的叙事空间犹如一个广袤而鬼魅的星际空间,并获得一种可贵的整体感。

5. 当“被看”者开始说话(关于莫言小说的札记)

正如我们所知道的,批评家或文学史家更多地谈到莫言与世界文学的对话。这个角度当然极有意义。莫言的创作与世界文学存在着激越的对话关系,这是毫无疑问的。而且,他与世界文学的对话,事实上促成了他与中国新文学传统更深入的对话。他与福克纳与马尔克斯的对话不仅没有让他变成福克纳和马尔克斯,反而让他回到了遥远的过去,使他变成了另一种意义上的施耐庵和蒲松龄,让他更深入地回到了英雄与狗熊、施虐者与受虐者、驴欢马叫、妖魔鬼怪的世界。这是中国历史上出现的奇异景观,也是中国文学曾经构建的文学世界。也就是说,在与世界文学的对话过程中,莫言进一步确立了自己的汉语作家的身份,进一步构建起了作为汉语作家的主体性。

但莫言接受的世界文学影响,却绝不仅仅是从福克纳和马尔克斯们开始的。莫言本人从来就置身于新文学以来的文学传统之中,而这个新文学以来的文学传统,本来就是受世界文学的影响而产生和发展起来的。这里的世界文学,不仅包括狭义的西方文学,也包括东欧文学、俄苏文学,包括周氏兄弟所说的“被压迫民族”的文学,或者竹内好所说的“弱小民族”的文学。在鲁迅建构新文学的传统的过程中,一个基本的叙事模式被鲁迅开创并相对固定下来了,那就是“看与被看”模式。这个模式,在新文学和当代文学发展的不同时期,会出现某些调整,但这个调整指的是看与被看的视角的调整,而不是结构上的变化。

花腔

作者: 李洱 著

出版社: 人民文学出版社

出版时间: 2021-01

鲁迅小说中普遍存在的“看与被看”模式,按鲁迅的说法来自著名的幻灯片事件的刺激。不过,正如我们所知道的,这个所谓的幻灯片事件很可能来自鲁迅的虚构。鲁迅虽然提到他是与很多人一起看的,但至今没有旁证。如果不出意外,这应该是小说家言。倒是有各种材料能够证明,鲁迅的这个叙事模式的建立,来自他对《新约》故事的创造性解读,鲁迅甚至为此专门写了一篇小说式的散文诗,就是我们所知道的《复仇》。鲁迅在这篇小说中重写了耶稣被钉上十字架的故事,并真切地建构着“看与被看”的模式。鲁迅与基督教文化的关系,远比我们所想象的要真切和复杂。我们几乎可以在鲁迅所有白话小说中看到这个模式。

需要说明的是,在鲁迅的“看与被看”模式中,看者或是愚昧的庸众、麻木的看客,或是不幸的英雄、异己分子。但“看者”有时候也是“被看者”,比如阿Q就既是看客,又是被看者。这令人想起耶稣被钉上十字架的时候,与耶稣一同被钉上十字架的人就既是看客,又是被看者。鲁迅由此让“看”与“被看”的角色进行相互转换。因为鲁迅写下了耶稣作为“被看者”的感受,所以被看者此时也看着。这是启蒙者的眼光,这是隐藏在文本中的鲁迅的眼光。所以,在鲁迅的小说中,还有一个看客,这个看客就是鲁迅。也就是鲁迅作为启蒙者,他同时看到了看者与被看者。这个启蒙者的眼光,使鲁迅的小说大量采用第一人称叙事。顺便说一句,大面积地使用第一人称叙事,在中国小说中是从鲁迅开始的。所以,我们甚至可以说,第一人称叙事是新文学与旧文学在叙事上最重要的差别。脱胎于话本的中国白话小说,是不用第一人称叙事的。我们的古典诗词,甚至取消了人称,叙事人在文本中是缺位的。这个人称的变化才是新文学与旧文学在叙事方式上最显著的区别。我们同时也可以看到,在鲁迅小说中,除了《狂人日记》和《复仇》,“被看者”很少说话,他们要么看,要么被看。说话的人是鲁迅,是启蒙者鲁迅。这个传统,成为新文学的最重要的传统,就是启蒙者在说话,而被启蒙者在被鲁迅们言说。

在十七年或“文化大革命”小说中,鲁迅小说中隐含的那个启蒙者,不幸地变成了被启蒙者,当年的被启蒙者却摇身一变,成了启蒙者。这是红色叙事对鲁迅所代表的新文化传统的最大改写。在新时期文学中,鲁迅的叙事模式部分地得到了恢复,右派或者知青在落难的时候成为被启蒙者,在平反和回城之后,在写字台前写小说的时候再次成为启蒙者。当然变化还是有的,即,当革命没有能够成功地消除苦难的时候,叙事者们开始赋予苦难以积极的正面的革命的意义。甚至,在他们的小说中,受苦成为一种美德。这是我们现在看到的大量被介绍给大中小学生的阅读书目的共同的潜在主题。

熟悉的陌生人

作者: 李洱

出版社:河南文艺出版社

出版时间: 2020-05

莫言的小说可以说是对鲁迅的叙事模式、十七年叙事模式以及新时期以来小说中所隐含的“看与被看”模式的一个根本性改造。这个工作,当然不仅莫言在做,但莫言的表现极为突出。在莫言的小说中,所有被看者都开始说话。莫言在这里穿越了启蒙与被启蒙的二元对立,莫言让英雄与狗熊同时发声,让人与动物相互转化并同时说话,“看与被看”的模式在这里似乎被取消了。莫言在《拇指铐》里写到,阿义因为看到了不该看的东西而被铐了起来,被示众,现在成了被看者。这是对阿Q故事的改写。这种带有反抗激情的改写是意味深长的。这个取消了年代的叙事,也浓缩了右派小说和知青小说的主题,并在相当大的意义上穿越了他们的主题。用阿甘本的话说,“看的眼睛变成了被看的眼睛,并且视觉变成了一种自己看见看见。”作为“看者”,看见“被看者”在看,作为“被看者”看见了“看者”在看。当“被看者”开始发声,我们就可以在莫言小说中听到“被看者”的各种语调,感受到隐含在语调中的各种神经末梢的每一个细微的变化、细微的战栗。于是,鲁迅笔下的麻木的人,看客与示众者,现在向我们呈现了所有的痛苦。当我们阅读《檀香刑》的时候,我们可以充分感受到,即莫言重写了幻灯片事件,受刑者开始说话;在《丰乳肥臀》中,受苦的母亲开始说话;在《生死疲劳》中,大头婴儿开始说话,驴折腾、牛犟劲、猪撒欢、狗精神亲自出场,进入以自己为主体的话语的世界。所以,我想在这里或许可以补充一下庄子的那句名言:天地有大美而不言,现在莫言让它们发言;四时有明法而不议,现在莫言让它们议论;万物有成理而不说,现在莫言让它们说话。

花腔

作者: 李洱 著

出版社: 花城出版社

出版时间: 2018-04

2010年,莫言在苏州大学的小说家讲坛上提到,作为老百姓写作,而不是为老百姓写作。这个说法在当时和今天都会引起争议。我想提醒一句,我们听作家的言论,需要得意而忘言,得鱼而忘筌。我想,他真正的意思就是让“被看者”说话。与此相关的问题是,莫言在那篇讲话中,虽然对知识分子有嘲讽,但我必须说明一点,莫言的写作证明,当他让“被看者”说话,让鲁迅笔下的狂人再次开口说话,让鲁迅笔下的死寂的故乡开口说话。当他听到并用他们的声音说话的时候,莫言此时的身份就是知识分子,只是他不是一般意义上的知识分子,而是庄子意义上的知识分子,一个接近于我们传统所说的文人角色。当然,莫言不是庄子。莫言的身份相当复杂,在他的身体内部可以开个party,这里既有庄子的成分,也有儒家的成分,有基督教文化的影响,或许还有希腊文化中酒神文化的影响。但不管怎么样,莫言是我们这个时代所能见到的另一种知识分子,一种超越了二元对立的知识分子,一种超越了“看与被看”模式的知识分子,一种同时容纳了儒道文化与两希文化(希伯来与希腊)的知识分子。而关于他与“两希文化”的关系,就不是我要谈论的话题了。我只想提一点,这种与“两希文化”的关系在他近期的戏剧创作中表现得尤其明显,或许需要学者和专家进一步探讨。

6. 《死者的乳汁》(尤瑟纳尔 著)

尤瑟纳尔的小说常常与东方有关,她有一部小说集就叫《东方奇观》。《死者的乳汁》讲述的故事发生在巴尔干地区,有些人也可能会读出现代西方对古老东方的想象。尤瑟纳尔在西方现代小说史上是极为重要的作家。1980年,尤瑟纳尔成为法兰西学院三百多年历史上第一位女院士。她以虚构的形式漫游于东方与西方,古代与未来。她的全部作品都可以看成互文性写作的典范,但她以自己的方式表达了对人类行为动机的理解。

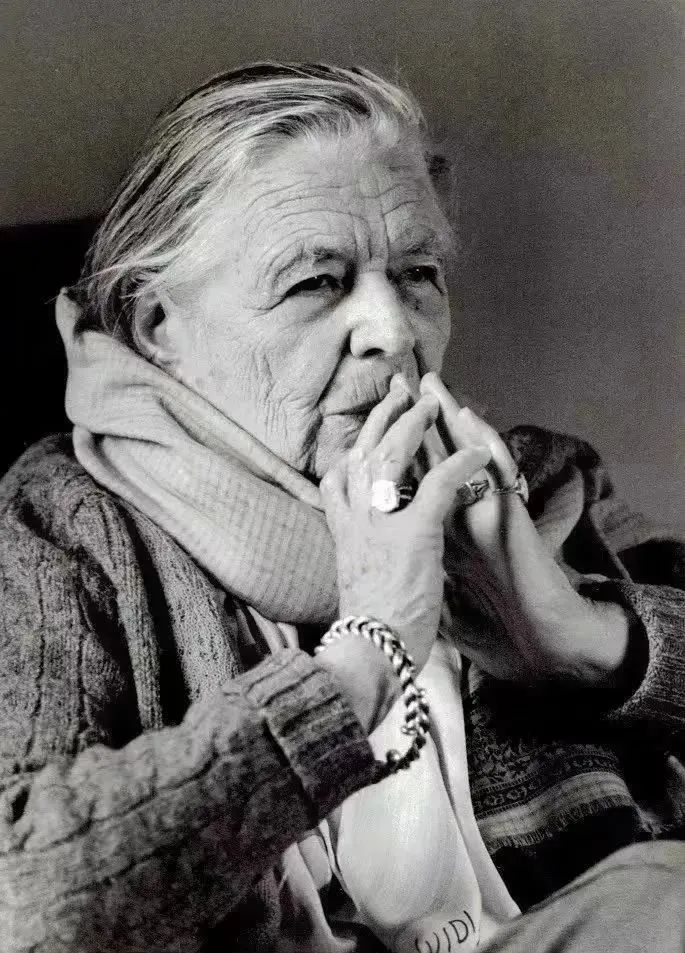

尤瑟纳尔

尤瑟纳尔《死者的乳汁》试图告诉我们,寻找差异性是人类的本能,但东方和西方之间的差异并不像你想象的那么巨大;我们依然在民间传统当中不能自拔,被民间传统的逻辑所支配,被传统观念所左右。传统,或某种古老的、陈旧的意识形态,仍然像幽灵一般支配着我们的习俗,正如布罗茨基所言:“形而上学被伪装成普通常识,普通常识被伪装成童谣对句。”这也使我想起博尔赫斯在一篇小说中的告白:“任何貌似秩序井然的和谐——反犹主义、纳粹主义,等等——都可以使人类着魔和受催眠。”这篇小说也说明,美好世界的毁灭不仅仅是古典悲剧津津乐道的主题,而且也是现代小说家无可回避的现实。

对小说创作而言,借用尤瑟纳尔的题目,我们可以认为,民间故事至今仍是现代小说的“乳汁”,虽然我们生活的世界与民间故事仿佛判然有别。民间故事仿佛是古老智慧的一种简单形式,一种结晶。但是,当它与现代小说相遇,古老智慧的形成过程就可能得到某种还原,丝绸般光滑顺手的智慧又露出它的粗陋绊人的针脚,而那正是从古至今人类的境遇,是现代小说仍然着力探究的领域。所以,现代小说仍然需要向民间故事学习。借用雷蒙·威廉斯的话说,有时候我们需要“倒退着走进未来”。

李洱,北京作协主席,中国先锋文学之后重要代表性作家。1966年生于河南济源,1987年毕业于上海华东师范大学。现任职于中国现代文学馆。著有长篇小说《应物兄》《花腔》《石榴树上结樱桃》等,出版有《李洱作品集》(八卷)。《花腔》2003年入围第六届茅盾文学奖,《应物兄》2019年荣获第十届茅盾文学奖。主要作品被译为英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、韩语等在海外出版。

原标题:《李洱:莫言与福克纳、马尔克斯的对话不仅没有让他变成福克纳和马尔克斯,反而使他变成了施耐庵和蒲松龄 | 纯粹名家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司