- +1

张宗子散文小品 | 木鱼和风铃

原创 张宗子

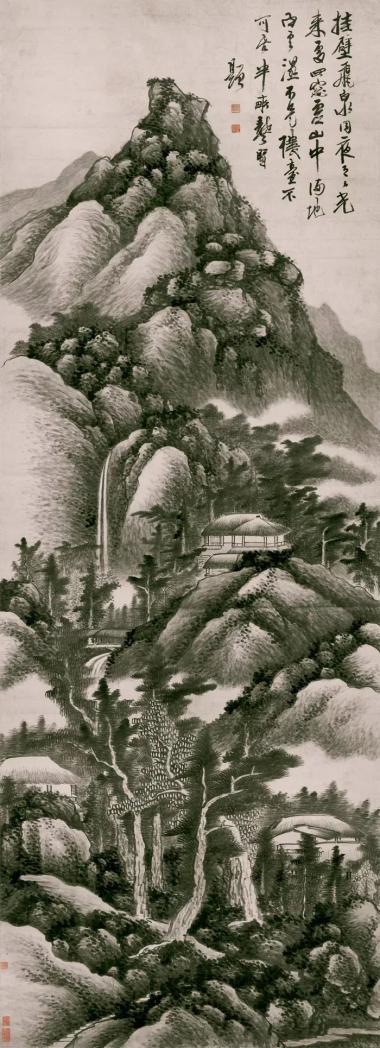

清 龚贤《挂壁飞泉图》纸本设色 天津博物馆藏

清 龚贤《挂壁飞泉图》纸本设色 天津博物馆藏山中满地白云湿

还是在上世纪七十年代吧,家里贴的四扇屏年画,有一幅画着山间飞檐高耸的木楼,画上有题诗,记得其中两句是:“山中满地白云湿, 不是楼台不可居。”那时我上中学,读过劫后残存的《千家诗》和《唐诗三百首》了,觉得这诗写得好。我们那里雨水多,春秋两季,雨经常一下好几天。赶上天晴,衣服被子都拿出去晒。如果有书,也得晒,好在那时候没什么书。因为潮湿,床下洒了干石灰,床前摆一条半尺高的脚踏,放鞋子,免得受潮发霉。可是床腿上仍然生了霉菌,里面贴墙的床腿,还长出硬邦邦的类似蘑菇的东西,床底的砖缝里有时会生出胖胖的白色树芽。旧报纸糊的灰棚上面,老鼠日夜奔跑,这也罢了,可是偶尔有蛇溜进来,不免让人心惊。所以这首诗读来特别应景,我也因此很羡慕住楼房的人。

在那之前,我还在小学,运动正闹得凶,父亲去邻县参加学习班,数月不归。我们住的小平房,邻近毁弃的城墙和绿油油的护城河,如果不看远处农家墙上红纸黑字的标语,算是野趣盎然,黄鼠狼和蛇都常见。夜深人静,感受不到诗意,只感到害怕。我后来想,都是地处卑湿的缘故,都是父亲不在家的缘故。

我不记得那时候有没有做过梦,几十年后我记得一次,梦到除夕,父亲弄了几颗子弹,手把手让我打枪,往护城河里打。鞭炮驱邪,枪声更能驱邪,就像纪晓岚说的,鬼物无非是阴气凝结而成,火药至阳,一爆炸,就把阴气驱散了。父亲打了一枪,我也打了一枪,还有一枪是父亲朝水面上空打的,声音特别响亮。

某一天,忽然想起这两句诗,心想,诗句平易,又有些匠气,也许是民间画家随手题写的。网上一搜,居然搜出来了,是清代画家龚贤题在他的《挂壁飞泉图》上的,全诗如次:“挂壁飞泉同夜月, 月光来处四窗虚。山中满地白云湿,不是楼台不可居。”关于这幅画,据学者介绍,是龚贤后期作品,“约作于康熙年间,其时龚贤五十多岁,经历了全部亲人的离世,形成了孤僻的性格。”

难怪这幅《挂壁飞泉图》墨色浓重,画面留白很少,中下部的房舍掩映在树木的浓荫之间,虽说月光朗照,却给人天气阴晦的感觉。早年画上那一幅,却是设色鲜艳,景致明亮,满坑满谷的幸福感,又和时代格格不入,显然不是龚贤的原画翻印,不知是谁的新作而借用了他的题诗。

我和父亲一样,喜欢屋前屋后有园子或空地,植物丛生,地上有蚂蚁爬,草间有蝴蝶和各种小虫子。水泥冰冷冷的,不近人情。父亲晚年到洛阳,住很高的公寓楼,他剩余的消遣,是在楼下大院临街角落很小的空地上,见缝插针摆一排花盆,种十几盆最普通的花木和蔬菜,如辣椒紫苏玫瑰花太阳花之类,每日浇水摘叶,不分晴雨,徘徊其间。我每次回家,天天陪他去那里,看他收拾,听他慢悠悠地说些闲话。我梦见他,屡次出现的场景便是隔着铁栅栏或墙壁的空隙看他浇花施肥,我大声叫他,他充耳不闻,专注于花丛,一次也没抬头。

左思写“郁郁涧底松”,王维写“涧户寂无人”处的芙蓉,写的都是植物生长在低处,用意迥然有别。龚贤的诗,十几岁时觉得清雅可羡,现在觉得不太是滋味。卑湿之地,蛇鼠适意,不是人应该待的地方。

木鱼和风铃

明代莲池大师在《竹窗随笔》里说,“有习静的人,独居一室,稍有人声,就觉得是修心的障碍。人声固可禁止,雀鸟在庭院里聒噪,却怎么办呢?就算把雀鸟赶走,还有虎豹在林中叫啸,又该怎么办?虎豹可以请猎人捕杀驱赶,可是风的声音,水流的声音,雷雨的声音,该怎么办呢?所以说,‘愚人除境不除心,智者除心不除境。’”诗人陈师道写诗的时候,家里必须静悄悄的,院里树上的鸟,让家人轰走,和“打起黄莺儿,莫教枝上啼”的那位希望做白日梦的女子有得一比。陈师道诗写得好,怪癖也就成为佳话。我如今自觉得意的事,便是习惯了在各种环境下读书。音乐,固然可以听若不闻,喧嚣嘈杂之声,同样可以。把心放小,缩成针尖和芥子,细微光滑,无物可立足其上,人因此变成厚脸皮,糊涂心肠,自然处处不静而静了。

敲木鱼的声音,比起在温暖房间里听到的窗外的风雨和风雪呼啸声,让人更觉得安详。这也是一种静,是走在松林中明暗交加的光影里的那种静。静并非声音的完全消沉,是没有被观察和论断时的自在感。王维说自在就是一树芙蓉花在深山幽谷中自开自落。他特地点明了无人和寂静。我不然。不是不赞同他,而是觉得他的自在太奢侈。我在谈话声震耳欲聋的咖啡馆觉得安静,是因为时间充裕,可以把一件很小的事想很久。真正的空寂,如在海王星和冥王星无声运转的深空的那种空寂,是恐怖的。

我听到的木鱼声多是在电影里,偶尔几次在寺庙,一晃而过。风铃挂在户外,其声清脆玲珑。相比之下,木鱼的声音如粗糙的岩石,迟缓而且笨拙。想到木鱼总是联想到风铃,因为他们都和我的生活无关,贴在生活的背面,有时冰凉,有时沉重。风铃又像萤火虫在月色微暗的水边,木鱼却从来不像鱼,哪怕是神仙爱骑的鲤鱼。

在乡下旧货店里看到一只红漆快要磨尽的十五厘米长的木鱼,抚摸甚久,没买。不是嫌贵,是觉得买只木鱼回家有点可笑。

木鱼声是把时间延长了的那种感觉,所以敲木鱼的僧人,过完一生真不容易,因为太长,长到海枯石烂了,却什么也没有留住。

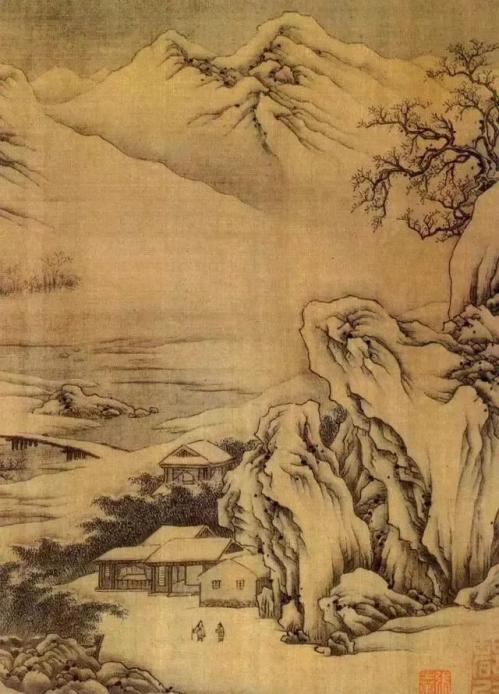

传 为王维所作《江干雪霁图》 日本私人收藏

传 为王维所作《江干雪霁图》 日本私人收藏艺术靠想象,想象靠情绪,情绪充盈而又寂然如山,如此境地,我看到的是十个王维手牵手站在一起。电影《长安三万里》里头,王维露了一面,像是有洁癖,又像是很傲慢,读他的诗,没有这样的感觉。他大概不善于交朋友,虽然他有很好的交游条件。他的朋友都是相知已久的,几十年,就这么几个朋友。也许只有在熟悉的事物面前,他才觉得自在。年纪再大,就没有心力交更多朋友了。

王维是真正好静的人,不像隐士那么凄苦,也不像僧人那么枯淡。他没有大彻大悟的远大目标,不相信神仙世界,他怕死,也可能不怕死,诗里看不出,他很少提到这个话题。从现实退出来的人,常常步入非人世的世界,他不然。他在两个世界之外,另外有一个世界。在优渥的生活中求静,如果物质条件好,相对容易,但需要很高的悟性。缺了悟性,只能演滑稽戏,装神弄鬼。辋川别墅按我的想象,肯定没有蒲团和木鱼,净室里摆放着琴和书。他应该爱焚香,如果允许锦上添花,我会给他挂一串风铃。

你知道,风铃声是把时间凝固在某一刻的那种感觉。

折一枝蜡梅花

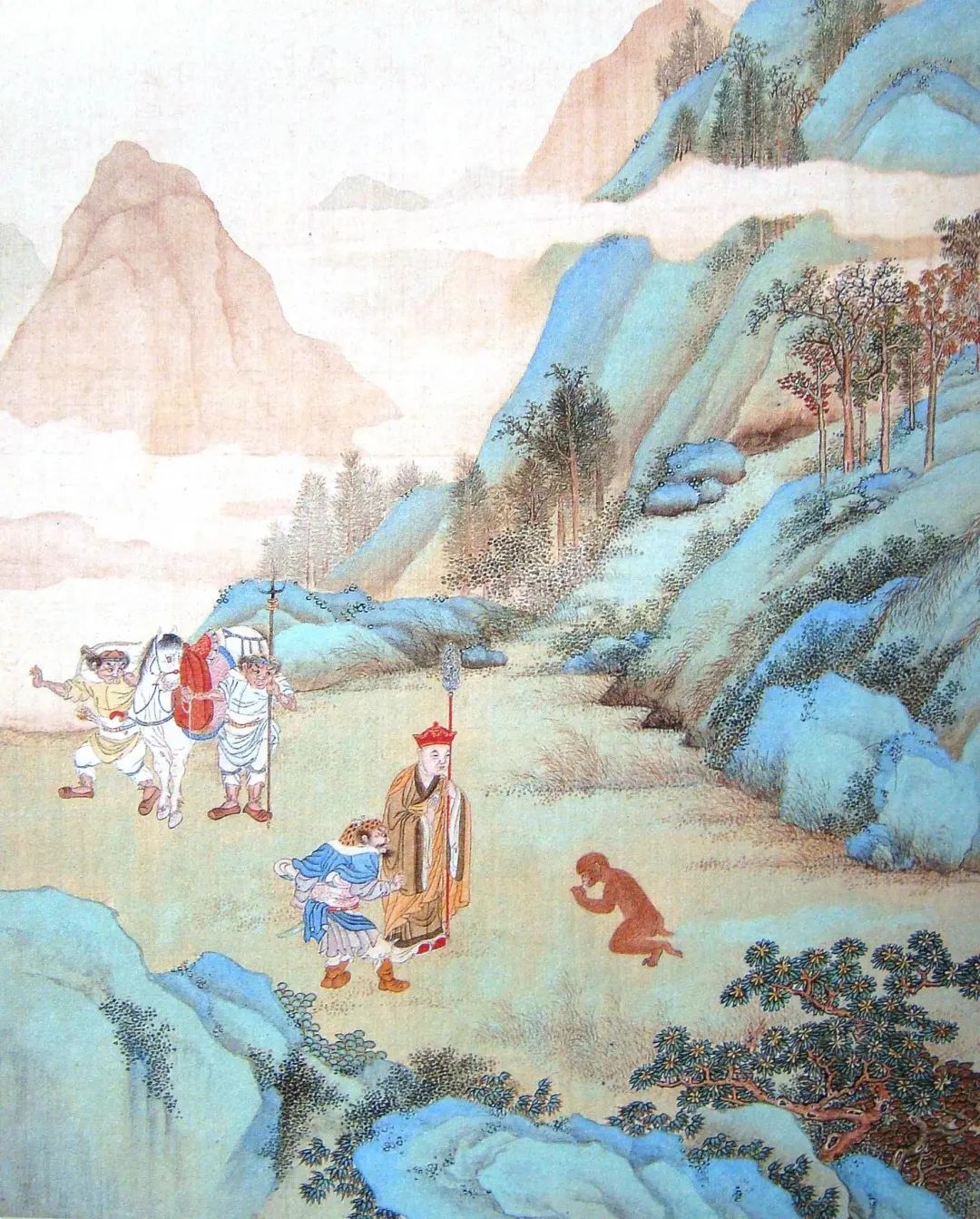

中学时代,到处找古诗读。每得一首,视若珍宝。抄下以后,便在本子上数一遍,看看积攒了多少首了。那种快乐,好比巴尔扎克笔下的葛朗台,趁着夜深人静盘点摩挲积攒的金币。读《三国演义》,抄了《大雾垂江赋》,读《西游记》,抄写景的诗词。比如这一首,就抄下而且记熟了:“数村木落芦花碎,几树枫杨红叶坠。路途烟雨故人稀,黄菊丽,山骨细,水寒荷破人憔悴。白蘋红蓼霜天雪,落霞孤鹜长空坠。依稀黯淡野云飞,玄鸟去,宾鸿至,嘹嘹呖呖声宵碎。”

以后几十年,心情好的时候,随时读一段《西游记》,自娱自乐,读到那些拼凑出来、小道具一样随处可搬用的诗词,照样会心一笑,没有丝毫的轻慢。毕竟它给了我那么多快乐,还是我读诗的启蒙教材。

抛开描写与妖怪的打斗情形和人物自报家门的部分,《西游记》里写景物的诗词,干净完整的,顶多二三十首,不管走到哪里,都是差不多一样的山,差不多一样的水,山上水里,无非那几十种花花草草和鱼虫鸟兽,唯一的区别,只在一年四季和一日四时的不同,但那里的暮鼓晨钟也是有套路的。纵然如此,也比课本上的内容可爱。我从这里学一点江湖卖艺的伎俩,居然也能在作文课上称雄。回头想想,书中最可爱的诗词和描写,莫过于第五十回,写四众遭遇青牛的金篼山的那些。故事开始,照例来一段山水赞词,提到岭上有松树梅花,寒鸦野鹿,全是虚套,但“崖前梅放”四个字,则使人悠然神往。我到今天也没看过梅花。总以为乡间也许有,不过不为人识罢了。到处打听,终无音信。河南太靠北了,梅花畏寒,在这里活不了。我们只有蜡梅,蜡梅花萼硬挺,冻不坏。

后来悟空化斋,到了一处庄舍:

“雪欺衰柳,冰结方塘。疏疏修竹摇青,郁郁乔松凝翠。几间茅屋半装银,一座小桥斜砌粉。篱边微吐水仙花,檐下长垂冰冻箸。飒飒寒风送异香,雪漫不见梅开处。”

作者堆砌意象,弄出一点晚唐诗的意境,除了松竹梅,还提到水仙。水仙是福建的好,《西游记》的作者很可能是福建人或常年生活在福建。

悟空随步闲看村景,柴扉响处,走出一位迎客的老者,“手拖藜杖,头顶羊裘,身穿破衲,足踏蒲鞋”。藜杖是“杖藜扶我过桥东”的藜杖,蒲鞋近似苏东坡“竹杖芒鞋轻胜马”里的芒鞋。老者身后,跟着“跑出一个哈巴狗儿来”,这哈巴狗是时常伴随在唐代宫廷贵妇身边的。

唐僧和八戒等被妖怪捉走之后,悟空遇到前来报信的山神和土地,他们分别变作老翁和小童,小童手里“折一枝蜡梅花”。蜡梅和兰花都是我家乡的特产,父亲常常买来或折来插瓶的。蜡梅有人栽种,兰花是山中野生,乡人采来,五六枝一起,用湿稻草扎成一把,在早集上买,一把大约只需几分钱。

《西游记》常把妖怪的洞府写得堪比山中高士的隐修地,如此处理,有时自有道理。黑风山黑熊的洞府,“烟霞渺渺,松柏森森。桥踏枯槎木,峰巅绕薛萝。鸟衔红蕊来云壑,鹿践芳丛上石台。那门前时催花发,风送花香。临堤绿柳转黄鹂,傍岸夭桃翻粉蝶。”洞府内二门的对联,更写得超凡脱俗:“静隐深山无俗虑,幽居仙洞乐天真。”悟空读了,忍不住称赞。老熊精凭着这点灵气,果然被识才的观音收服,跟着修道去了。金篼山的青牛,原是老君的坐骑,所以他的洞府,可与黑熊怪的媲美。植物除了梅竹松柏,又多出“几簇山茶”。山茶是父亲爱种的花。盆小,长得瘦,花是红色的。我在纽约上班的地方,居民种山茶很多,地厚,无不生得肥壮,花朵更是簇集如繁星,大红的,粉白的,杏黄的,花期又长,就连凋败的时候,满株累累,残色犹妍,还是很有气势。父亲如果看到,不知该如何惊喜。

我们县出名的古迹是净居寺,为南朝慧思大师所创立。苏轼发配黄州,途中经过,匆匆一游,写了一首五言诗。净居寺里相传有一棵宝珠花,是来自佛国的宝物,中学时与几位朋友结伴去看,没赶上花期。很久以后才知道,宝珠花就是一种山茶。

结伴去净居寺的三位朋友,一位在北京,一位留在家乡做医生,另一位最年轻的,喜欢书法、园林和花卉,曾说如果赚了钱,要自己设计修建一个奇石异花的小花园。我多年未能回乡,不知花园是否建成过。上月听说,他已经过世了。

《西游记图册》,明 无名氏绘,绢本设色,中国国家博物馆藏

《西游记图册》,明 无名氏绘,绢本设色,中国国家博物馆藏熊发现了火

短篇科幻小说中,特里·比森的《熊发现了火》,约翰·温德汉姆《痴呆的火星人》,姜枫楠的《巴比伦塔》,乔治·马丁的《沙王》,都读过不止一遍。《沙王》主题深刻,《巴比伦塔》想象力惊人,《痴呆的火星人》幽默机智,而《熊发现了火》初读不觉得出奇,多年后重温,才忽然感动起来。

小说里写到,在未来,熊学会了使用火,不再被迫冬眠。他们走出丛林,与人共处,矜持自重,友好但不亲昵。人类也容忍他们,关系就如和平的两个部族。小说用第一人称,叙事者已过中年,下有将成年的儿子,上有年迈的母亲。母亲住在养老院,岁月漫长,孤单难忍,于是在某一天跑掉了,跑到树林里和熊在一起。不再冬眠的熊,在长达数月的寒冬里,无事可做,也很寂寞。它们围坐在篝火旁,熬过漫漫长夜。

作者把想象的情景写得细腻生动,仿佛曾身历其境。熊学会用火还不久,不知道哪些木材好用,找来生火的主要是悬铃木和山毛榉,这些木头发光发热不多,烟气很大。作者找到他母亲时,母亲正和熊在一起。一只像是來自北方的浅棕色的大熊拿着棍子捅火,不时往火堆上添柴。其他熊围着火堆,坐在圆木上,围成松散的圆圈。它们大部分是黑熊和棕熊,还有一只带着幼崽的母熊。熊烤火,分吃装在车轮盖里的浆果。它们没有语言,不能交谈,靠眼神和肢体动作示意。母亲裹着床单,一声不响,眼睛注视着火堆。她没有跟着熊吃东西,看到儿子和孙子找来,拍拍木头,示意他们挨着她坐下。叙事者坐在母亲一边,一头熊见状,往旁边挪了挪,让叙事者的儿子在母亲另一边坐下。

大熊照料火堆,它会像人一样折断树枝,另一头熊负责捅火堆,保持火势稳定。其他熊看样子不会用火,坐在一边不动。每过一段时间,就有一头小熊离开,抱回一些树枝,扔进柴堆。

“火焰燃烧出细小的空腔,又随着碰撞的火花破灭。我环顾周围的熊,想知道它们眼中看到的是什么。有些熊闭着眼,虽然它们聚在一起,但它们的心灵似乎孤独依旧,仿佛每头熊都索然独坐在自己的火前。”

浆果传过来,这是他们没吃过的一种浆果,出于礼貌,他们各抓了一份。吃到嘴里,不甜不酸,是说不清楚的很难接受的味道。小男孩立刻把吃到嘴里的那几粒吐了出来。

夜深了,所有的熊都沉入梦乡。祖孙三代共用一条床单,也在火堆前睡去。儿子握着母亲的手,感到那只手越来越凉,他觉得可能是篝火越来越微弱的缘故,又想到不知熊会不会做梦,它们会在梦里怀念离世的亲友和回顾自己的一生吗?到后来,睡意袭来,他的意识模糊了。天刚亮,他醒来,发现母亲已在睡梦中去世,那些熊已经离开了。

葬礼之后的夜晚,叙事者回到母亲撒手尘寰的地方,还是那堆火,还是那群熊。他坐了一会儿,觉得熊似乎因为他在场而有点紧张,于是起身离去。他抓了一把浆果,放在母亲坟头。再次尝尝,还是难以下咽。他想,“除非你是一头熊”,才能用这些浆果打发长夜。

和熊在一起的那个夜晚,叙事者想和母亲说话,母亲摇摇头,意思是,在不会说话的熊面前交谈,是不礼貌的。

熊和母亲都是孤独的,可是熊至少能互相理解,何况他们还有浆果。

(原载于《草原》杂志)

作 者 简 介

作 者 简 介张宗子

河南光山人,毕业于武汉大学中文系,旅美后从事散文随笔创作。主要出版有散文集《垂钓于时间之河》《空杯》《一池疏影落寒花》,随笔集《书时光》《不存在的贝克特》《往书记》《此岸的蝉声》《时光的忧伤》《乱翻书集》等,另有《张宗子诗集》出版。

编辑制作:刘倩

原标题:《张宗子散文小品 | 木鱼和风铃》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司