- +1

密涅瓦的猫头鹰在夜晚聚集图书馆,交流它带给人类的一切

图书馆

近期,阿根廷裔加拿大籍作家、阿根廷国家图书馆前馆长阿尔维托·曼古埃尔写给图书馆的“情书”《深夜里的图书馆》由商务印书馆出版。

曼古埃尔出生于布宜诺斯艾利斯,在特拉维夫度过童年,十几岁时回到阿根廷,为已盲的博尔赫斯担任朗读书童;后前往欧洲,在法国、英国、意大利等地生活和工作;在1980年代移居多伦多并入籍加拿大。著有《阅读史》《深夜里的图书馆》《好奇心》《迷人怪物》《和博尔赫斯在一起》等书。

在本书中,曼古埃尔探讨了图书馆的历史以及阅读的本质,尤其叙述了图书馆作为“书籍的家园”在人类文明史上的社会价值与文化意义。在他看来,图书馆是社会记忆的储藏之所,把过去的吉光片羽带至现在,赐与读者们一窥他人心思的机会,从而对自身处遇有所了解。

“书籍各有其命运”是本雅明用于描述其藏书的格言,用至图书馆处似乎同样成立。为什么人们可以在大多数图书馆听到针掉落的声音?为什么实体图书馆无法被互联网的虚拟图书馆替代?为什么图书馆总被认为是理性和文明的避难所、读书和沉思的知识圣地?曼古埃尔在这本书中做出了自己的解答。

[加]阿尔维托·曼古埃尔 / 著

黄芳田 / 译

商务印书馆2024年4月版

“凭空想象出一本书容易得很,要把它写在纸上却难得很。” ——巴尔扎克,《古玩陈列室》

我的花园里有两棵大槐树,就在书斋窗外。夏天,朋友来访时,我们坐到槐树下聊天,有时是在白天,但通常都是晚上。如在书斋里,我的书会让交谈分心,结果我们就会倾向于沉默。但是在户外,在星光下,谈话就比较不受抑制,范围广得多,而且很奇怪的,更具有激发性。坐在户外的黑暗中,似乎有什么会引导人趋于无拘无束的交谈的东西。黑暗引人发言,光亮令人沉默—或者,如菲尔丁在《阿米莉亚》的解说:“Tace(缄默),夫人,在拉丁文里是指一根蜡烛。”

传说告诉我们,文字,最初是由原始的黑暗中来的,而非由光明而来。根据《塔木德》上的一则神话,当初上帝坐下来要创造世界的时候,二十二个字母从他那威风凛凛、令人生畏的冠冕落下,请求他通过它们来创造。上帝同意了,准许他们生出了天堂以及在黑暗中的大地,然后又从大地中心带来了第一道光线,以穿过圣地,照亮整个宇宙。光明,我们所认为的光明,据布朗爵士告诉我们说,只不过是上帝的阴影,在他耀眼炫目的灿烂光明中,语言不再是可能的。上帝的背影就足以让摩西眼花缭乱,他要等自己回到西奈的黑暗中,才能向他的子民读出上帝给他们的十诫。圣约翰以值得嘉许的精简,用一句著名的格言总结了文字、光与黑暗之间的关系:“太初有道。”(In the Begining was the word.)

内莫艇长的图书馆,第一版《海底两万里》书中插图。(作者收藏)

圣约翰的句子描述出了读者的体验。任何一个在图书馆里阅读的人都知道,书页上的文字召唤光明,需要光明。黑暗、文字和光明形成了循环,文字使光产生,又为它的逐渐逝去而哀悼。我们在亮光中阅读,在黑暗中谈话。狄兰·托马斯为了鼓励病危的父亲与死亡作斗争,写下了以下这如今已成名言的诗句:“要怒斥,怒斥光明的消逝。”还有奥赛罗,在万分痛苦之中,把蜡烛的光和生命的光混为一谈,而且一视同仁:“把这光熄了,”他说,“然后再熄掉那光。”文字召唤光,让人可以阅读,然而光倒像是跟谈话作对。十八世纪中,托马斯·杰斐逊把阿尔甘德灯引进新英格兰,有人观察到,以前燃着蜡烛的晚餐桌上的交谈不再精彩了,因为那些擅长谈话的人都到自己房间去看书。 “我的光太亮。”佛祖说完,就拒绝再说别的话。

狄兰·托马斯为了鼓励病危的父亲与死亡作斗争,写下名句:“要怒斥,怒斥光明的消逝。”

从另一个实际意义而言,文字创造了光。夜色降临后,还希望继续阅读的美索不达米亚人、打算在晚饭过后继续批阅文件的古罗马人、晚祷过后回到自己修道院斗室的僧侣,及进到自己书房里的学者、退朝回到自己寝室里的廷臣,还有回到香闺里的贵妇、宵禁开始之后躲在毯子底下阅读的孩子——这些人都要点亮灯才能做他们的事。马德里考古博物馆里摆了一盏来自庞贝古城的油灯,于七九年火山爆发之前,老普林尼或许就是借着这油灯的光读了他生前最后一本书。在加拿大安大略省斯特拉特福某处有个只能插一支蜡烛的烛台,年代可追溯至……(烛台主人吹嘘说)莎士比亚时期,说不定以前曾插过一支生命短暂的蜡烛,而麦克白则视之为他自己生命的倒影。但丁流放到拉文纳的日子、拉辛隐居于巴黎皇室门区的岁月、司汤达在罗马时以及托马斯·德·昆西在伦敦时,引导他们阅读时光的那些灯,全都是因为书中文字的召唤而诞生,全都是协助灵光诞生的光。

在亮光中,我们阅读别人的虚构创作;在黑暗中,我们虚构自己的故事。有很多次,我和朋友坐在那两棵树下,描述着从来不曾写出来过的书。我们在各人藏书中塞进了从来都不想逼自己在纸上写下来的书。“想象小说情节是快乐的差事,”博尔赫斯有一次说,“可真的要把它写下来,就过于夸大了。”他很乐得用这些故事去填补眼睛无法看得见的书斋之空间,但他却懒得把它们写下来,不过他倒是愿意“赏光”为这些故事写篇前言、摘要或书评。即使在年轻时,他说,由于知道迟早会失明,这点反而鼓励了他养成一种习惯,不断想象错综复杂、永远不会付梓的书。博尔赫斯因为父亲的遗传,得了一种眼疾,使得他视力逐渐衰弱,因之医生禁止他在微弱光线中阅读。但有一天他搭火车,在车上读一本推理小说,读得入迷,于是在渐暗天色中一页又一页地读了下去。就在快要抵达目的地之前,火车进入了隧道。等到火车出了隧道,博尔赫斯就什么都看不见了,眼前只有一层有彩色的雾霾,这是弥尔顿认为如同地狱的“明显可见的黑暗”。博尔赫斯就在这片黑暗中度过余生,回忆着或想象着故事,在脑海中重建布宜诺斯艾利斯国家图书馆,或重温他家中很有限的藏书。在他前半辈子的光明中,他无声地写作、阅读;在后半辈子的阴暗中,他口述,让人抄写下来,并请别人念书给他听。

狄更斯在盖德山庄家中书斋里的情景。(美国国会图书馆提供)

一九五五年,军队推翻庇隆将军的独裁专政不久之后,博尔赫斯受邀出任国家图书馆的馆长一职。这个想法来自奥坎波,她是《南方》杂志名重一时的编辑,也是博尔赫斯多年好友。博尔赫斯认为指派一个盲人当图书馆的馆长,简直就是“乱来”,但接着又想起,说来也够奇怪的,两位前任馆长也都是失明的:马尔莫和格鲁撒克。后来这项任派逐渐有可能成事时,博尔赫斯的母亲提议两人一起散步到这图书馆去看看这建筑,但博尔赫斯却有他的迷信,便拒绝了。“等到我真的得到这份工作时再说吧。”他说。几天之后,他接到聘书。为了庆祝此事,他写了一首诗关于“上帝这番美妙无比的讽刺”,竟同一时间赐给他“书籍与黑夜”。

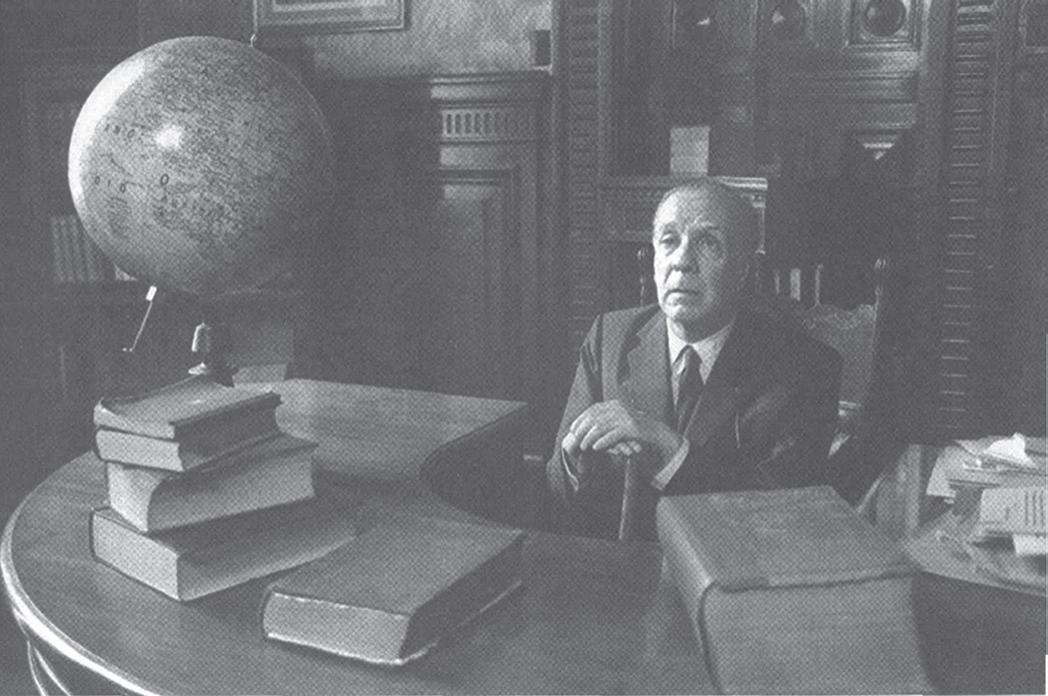

博尔赫斯在布宜诺斯艾利斯国家图书馆工作了十八年,一直到退休,而且乐享此职位,以致年年生日几乎都在图书馆里庆祝。他那间木镶板装潢的办公室里,有挑高的天花板,遍饰彩绘鸢尾花纹章和金色星星,但他却只会在一张小桌前一坐数小时,背对着房间的中央装饰品—张堂皇的环形大办公桌。这是仿法国总理克里孟梭的办公桌打造的,博尔赫斯觉得太过铺张了,因此就坐在小桌前,由那些欣然为他服务的秘书们笔录他口述的诗和小说,让他们念书给他听。他也在此会见朋友、学生和记者,跟盎格鲁—撒克逊学术团体开会。至于令人生厌、官僚的图书馆行政工作,就留给助理馆长、学者克雷蒙特处理。

博尔赫斯已发表的很多故事和杂文里,都提到过他虚构但懒得写出来的书:其中有很多奇情小说,出自贺伯特·奎恩(一篇杂文般小说的主题),这人把单一的一个情节呈几何级地多元化,进展到情节多到不可尽数;还有那本精彩绝伦的推理小说《接近完人》(The Approach to Al-Mu’tasim),由孟买律师米尔·巴杜尔·阿里(Mir Bahadur Ali)所写,而且还煞有介事地由真有其人的菲力普·古达拉与西西尔·罗贝斯写书评,并由同样真有其社的伦敦戈兰茨出版社出版;更有塞耶斯写的导读,出现在书名改为《跟一名叫完人的男人对话:一个转换镜子的把戏》(The Conversation with the Man Called Al-Mutasim: A Game with Shifting Mirrors)的修订再版里;《特龙第一百科全书》(First Encyclopaedia of Tlön)的第十一册,也就是艾许在死前不久所接到从巴西寄来的密封挂号包裹里面的那本书;剧本《敌人》(The Enemies),亦即哈拉迪克没有写完,但获得上帝恩赐,冻结了他被枪毙之前的时间冻结,因之他可以有漫长的时间使得他能在脑海里完成这剧本以及那本页数的八开本书,书脊上有“圣经”和“孟买”等字眼,(博尔赫斯告诉我们说)他从布宜诺斯艾利斯国家图书馆的馆长一职退休之前不久,还曾把这本书捧在手上过。

博尔赫斯坐在布宜诺斯艾利斯国家图书馆内他的办公桌前。(科梅萨纳[Eduardo Comesana]提供)

收藏想象出来的书籍,其实是个古老行当。一五三二年,法国出现了一本书,署名的是个真伪不明的学者纳西尔,书名是《巨人高康大之子、迪波梭德王、鼎鼎大名庞大固埃可怖又骇人听闻的事迹和功业纪》(The Horrible and Frightening Deeds and Accomplishments of the Much Renowned Pantagruel, King of the Dipsods, Son of the Great Giant Gargantua)。在这《巨人传》的第二册里的第七章,年轻的庞大固埃在奥尔良学习“成绩优秀”之后,决心一访巴黎的大学。结果,抓住他注意力的反倒不是这学府,而是圣维克托大寺院,因为他在这里找到“非常庄严壮观”的图书馆,里面全是绝妙好书。拉伯雷抄下来给我们看的目录达五页之长,其中包括以下这些精彩书:

《法律裤裆遮羞盖》(The Codpiece of the Law)

《恶习石榴》(The Pomegranate of Vice)

《悔罪芥末瓶》(The Mustard-pot of Penance)

《善念三脚铁架》(The Trevet of Good Thoughts)

《护甲攫取法》(The Snatchfare of the Curats)

《前往罗马的朝圣者大游行》(The Spectacles of Pilgrims bound for Rome)

《律师与法律代理人之镶毛皮的猫》(The Fured Cat of the Sollicitors and Atturneys)

《上述作者们针对指称教皇们的骡子只在定好的时间进食而做出的辩护》(The Said Authors Apologie against those who Alledge that the Popes Mule Doth Eat but at Set Times)

《寡妇们的光屁股或被剥光露出的屁股》(The Bald Arse or Peel’d Breech of the Widows)

《伪君子的大杂烩》(The Hotchpot of Hypocrites)

《药剂师的混七搞八》(The Bumsquibcracker of Apothecaries)

拉德内库·瓦登塞斯(Radnecu Waldenses)所著的《基础之镜》(The Mirrour of Basenesse)

《大学校长们的肥胖肚子》(The Fat Belly of the Presidents)

拉伯雷创造出来的巨人高康大。(莱布雷斯特艺术与音乐[Lebrecht Music & Arts]提供)

高康大从乌托邦写给儿子庞大固埃的一封忠告信上,鼓励他要好好读书“借此我们或许才可在难免一死的尘世中获得一种不朽性”。“全世界到处都是有知识的人,”他写道,“以及最有学问的教师、庞大的图书馆。在我看来,的确真的是古不如今,也就是说,从前不管是在柏拉图时代,还是西塞罗时期,或帕皮尼安时代,都没有过像现在这种学习的便利,也就是今天我们所见到的这种方便……我见到现在的盗匪、绞刑吏、流寇、酒保、旅店马夫者流的人渣,都比我从前那个时代的博士和教士有学问。”拉伯雷构出来的藏书,很可能是文学上的第一批“想象出来的藏书”。这藏书嘲弄了(拉伯雷因袭了所崇敬的伊拉斯谟与托马斯·摩尔的风格)学术界和僧侣界,但是,更重要的是,为读者带来了谐谑乐趣,想象这些滑稽的书名背后隐含的争议和情节。拉伯雷在高康大造访的另一座修道院“特来美修道院”题下了这句格言:你可从心所欲(Fay ce que voudras)。在书中的圣维克托图书馆他大概也会写上这句:你可读你所爱(Lys ce que voudras)。我就在我书斋的一扇门上写了这句话。

拉伯雷于一四八三或一四八四年出生于希农镇附近,离我现在住所不远的地方。他的故居称为“卜者居”,最初名称是叫“雁群居”,用图尔的方 言拼成。由于以前常靠雁群来占卜前途,这房子就改了名称,以向此鸟的神奇天赋致敬。这栋房子,以及周围地貌、市镇与纪念文物,甚至远至马尔蒙德市(Marmande)那座十一世纪的塔楼,都可以在我的花园尽头处一览无遗,这一切景物都变成了拉伯雷笔下巨人家族故事的背景。《庞大固埃》的成功(甫出版头几个月里就售出了四千多本)使得拉伯雷决定要继续写他笔下这些巨人的历险故事。两年后他出版了《庞大固埃之父、巨人高康大极为㤥人的见闻录》(The Very Horrific Life of the Great Gargantua, Father of Pantagruel),还有这家族故事的其他几卷。一五四三年,教会查禁了拉伯雷的书,并发布正式敕令,公开谴责他的作品。

拉伯雷位于法国希农的故居。(作者收藏)

拉伯雷能阅读拉丁文、希腊文、意大利文、希伯来文、阿拉伯文以及其他几种法国方言;他也念过神学、法律、医学、建筑学、植物学、考古学和天文学;他为法文增添了八百多个词汇以及十几句成语,丰富了法语,很多至今仍在加拿大阿卡迪亚法语区通行。他想象出来的藏书,其实是过于活跃、无法停下来的大脑所产生并记录下的思想成果;他写的史诗般高康大故事,则是由一段段插曲组成的大杂烩,让读者可以自由选择各种情节的顺序、意义、调性甚至故事本身。仿佛对拉伯雷来说,虚构出故事的人并不非得要为内文带来连贯性、逻辑或解答,这些是读者的事,是他们的自由表征(后来狄德罗对此就有清楚说明)。古时的学术藏书把经典的传统评论视为理所当然的真理,拉伯雷则跟他的人文学者同侪一样,质疑这种认为权威性等同于智力的假定。“没有良知的知识,”高康大对他儿子说,“只不过是灵魂的废墟。”

史学家费弗尔在一份研究拉伯雷时代宗教信仰的报告上,意图用十六世纪的措辞来描述这位作家。“拉伯雷在心智上像什么呢?是否有点像个丑角……纵情痛饮,然后在晚上写些不堪入目的东西?抑或可能是一个博学的医生、一个人文学者,以古书中的美丽段落填满他那惊人的记忆……?或者,不如说他是个伟大的哲学家,深受出色人物如贝扎与勒卡龙的称颂?”费弗尔反问,并做出结论:“我们的先人比我们幸运得多,他们并没有在两个形象之间做选择,而是同时接受这两个形象:备受尊崇的那个形象以及另外一个。”

拉伯雷既能够保有一份质疑精神,同时又能对他视为已确定的真相具有信心。他需要彻底探究愚人的断言,然后由他自己来断定公认之真理的分量。作为学者,他读的是充满古人智慧的书,必然借由那些从未取得答案的疑问,以及从未写出的论文而使得这些书在他脑海中取得平衡。至于他自己那些由羊皮纸和纸张组成的藏书,则借由想象藏书而建立起来,这想象藏书乃由被遗忘或受忽略的研究主题以及省思组成。我们知道他“随身图书馆”有些什么书,这满满一箱书在二十年中伴着他浪迹欧洲。这份书单—使得他不断处于会受到异端裁判的危险之下—包括希波克拉底的《警句》(Aphorisms),柏拉图、塞涅卡、卢奇安的作品,伊拉斯谟的《愚人颂》(In Praise of Folly),以及托马斯·莫尔的《乌托邦》(Utopia),甚至还有一本当时出版不久、很具危险性的波兰人写的书—哥白尼的《天体运行论》。拉伯雷为庞大固埃所虚构创作出来的藏书,表面是对这些书的不恭,实际却是心照不宣的评注。

新媒体编辑:傅小平

原标题:《密涅瓦的猫头鹰在夜晚聚集图书馆,交流它带给人类的一切|夜读·倾听》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司