- +1

沿喜马拉雅而行(1)

这样普通的夏日清晨五点,斯利那加尚在酣睡,下过雨,城市在晨曦里显得清静美好;去列城的吉普从市中心发车,我并未提前买票——酒店老板说完全没有必要。他前夜因为那些关于山里徒步路线和刚落成的小木屋,并没有在客人圈里得到热烈响应而有些落寞,所以我没有继续问下去,实际上我不十分相信“没有必要”这回事,我来自一个理智的星球,在那里如果一切没有妥善安排,错过者将不能获得任何同情。

理智和任何其他我们确信的道理,在世界的很多地方,却不那么好使,这让挺多外国人焦虑,归根结底人类在确信里获得安全感,而在不确定里,多么难以忍受那些猛然增高的所谓不安全。

发车的地方排了五六辆吉普,调度人员随机分配所有买了或并未买票的乘客——绝大部分是背包客,一脸困惑地抱着随身包站在各自被指派的车旁,而大件行李已经搬上各个车顶。他们的意图是让所有的车都能平衡装载在那个上午发出,看不见的手在满足人们的期望,最后果然各车都以满座的姿势,浩浩荡荡开出斯利那加城——这支车队的庞大,我们是在每次停车喝茶及环山时排队过险路时确知的。

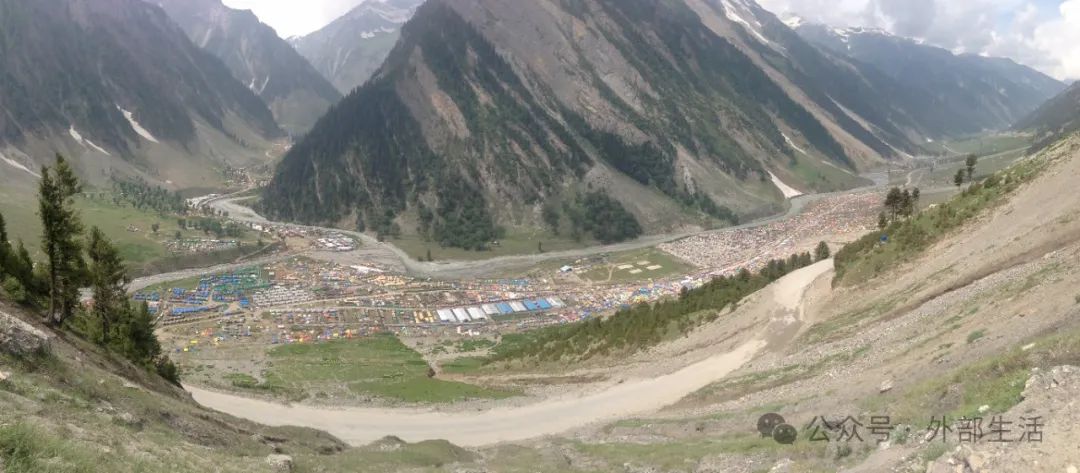

越过达尔湖并不多久就能进入连绵山脉,时值七月,印度教徒成群前往克什米尔朝拜阿马尔纳特石窟里的林伽,一路都能见到山谷里的营地。

林伽是印度教主神湿婆的抽象化符号,这位神在印度寺庙中永远都是以林伽形式出现,里头故事说来就话长,截取一段来看:

Maharishi Bhrigu then decided to visit Lord Shiva at Kailash Parvat. On reaching Kailash Parvat, Nandi stopped him from going inside because at that time, Shiva and Parvati were sporting fun. Bhrigu curses Lord Shiva to be only worshipped in Linga form.

随后婆力谷仙人决定拜访喜马拉雅山的雪山神洞。到达喜马拉雅山后,尼罗把他拦住了,因为那时候,湿婆和帕尔瓦蒂正在玩耍。仙人对湿婆发出诅咒,让他只能以林迦形态被崇拜。

印度教故事多半出自于几部吠陀史诗,和其他宗教故事相比,印度教故事总多些无厘头在里面,让人不好说这是神话还是宗教信仰。Maharishi Bhrigu是个rishi, 仙人的意思,印度教里挺多仙人,这位仙人我见到有翻成婆力谷仙人,了不起,除了咒湿婆一辈子只能当符号被崇拜外,还连带欺负过其他两位大神,诅咒梵天在世间不受香火,按谷歌说法,毗湿奴也被诅咒所累转世了好几次(原因待查),仙人见到睡着的毗湿奴,一脚向他胸口踢去,因而惹恼了雪山天女拉克希姆,这是这位脾气不怎么样的婆力谷仙人轮番探访考验三个大神时,明确发生的事。

林伽(lingam)的印度教释义之一为:宇宙崩解之时所有的创造之物在此消亡殆尽。除此之外,这个词另有十七种意思,从具象到抽象地出现在印度日常生活里。撇去上头的神话故事,也有人严肃解释说湿婆本身是无所寓形的(formless),查资料没个尽头,但隐约也有些匹配“不以物配主”和“诸相非相”的哲学高度了。

***

“我去朝拜过两次,上一次是在2009年。”

印度教徒对我说。他在车里是最被孤立的一个,于是他总是不停的说话。我们的那辆车上一共七人,一对穆斯林兄弟,两澳大利亚人,一个英国人,印度教徒,和我。快活的澳大利亚人穿着拖鞋短裤,全然不顾车辆穿行在雪山区域;穆斯林沉默,只是需要把窗开得大大的,于是印度教徒就把外套的拉链拉到最高——他试图要求穆斯林关上窗,对方并不怎么情愿。

“我是个医师。所以大家穿行高原管保放心。”

印度教徒一上车就这么告诉我们,谁都没有搭话。在途中休息的时候,他帮我叫了茶,15卢比,简直白送,末了还逼迫店主附赠黄油饼干一包,休息点除了可以喝茶,也可以解手,店主让我们自己楼上去找,他所经营的场所,底楼看来是个茶坊,二楼就像一个厨房,拾级而上,一家旅店出现在探访者面前,每间客房都门户大开,所有的厕所,都是旅客可以随意使用的厕所。

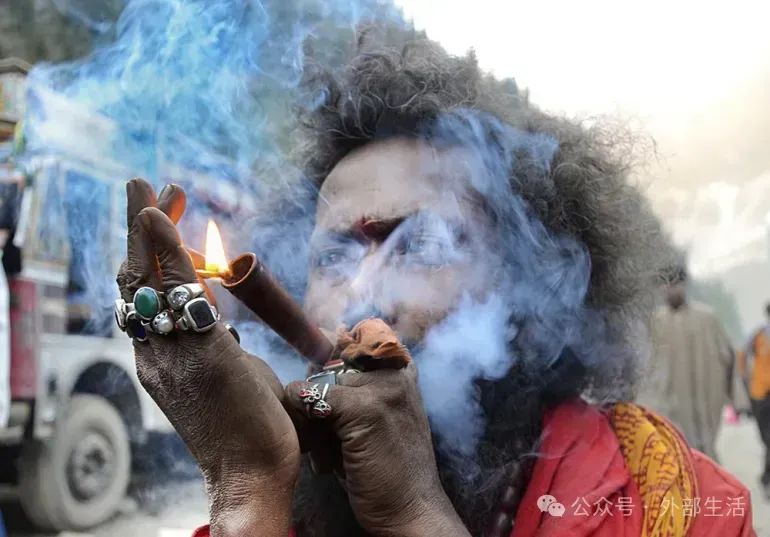

喝着茶在门口站了看来往的人,除了大兵,还有各种轮廓深刻目光空洞的游荡者,和所有活在公路上的镇子一样,总是有人什么事都不做的停顿在旅客出没的地方,目不转睛的看回本就十分好奇的游客,好像这样的凝视是彼此共有的精神食粮。

大家常需要停车等待,山路狭窄,勉强能过两辆车,于是不停有军车和油车呼啸而过,卷起无数细微黑色油粒,按季节,这里分勉强可行和勉强亦不可通行两种。

天上另有直升飞机在盘旋。那是接送富有的印度教徒直接前往林伽所在山洞的交通工具,也有人雇了轿夫抬上去,印度教徒是不以朴素低调为美的人群,按照不同的等级,他们甚至觉得自己有必要招摇,于是能见到肥满的人,被四个沉默的小伙子抬着上山,在苦行僧赤裸上身用雪水擦洗的地方,这些人裹着羽毛组成的鲜艳服饰,陷在许多层毛毯铺垫的挑架里,皱着眉斜睨脚下的山谷。

“我上一次去是2009年。”

印度医师又重复了一遍。我所见印度教的日常性,让宗教这个词的定义更为模糊,分享同一种旅行模式,隐含意义上我们属于同一个群体,他兴许并不能想象宗教在同车人生活中的缺失,相应我也会想象一种关于选择的可操作性,从而意识到选择新的生活模式的可能性,当然这并不代表我们会去访问一根山洞里的雪柱,并获得安宁。

此时的司机正忙着避过每个水坑,正是最热的季节,山上雪融化,冲刷路面,对行路人来说是不小的麻烦,我们的对话总是被未预期的颠簸打断,吞没,于是大部分人开始打盹,或是看着窗外那些黑色的雪,黑色是表面的油污,因为处于正融化的状态,那些半透明的雪体,被赋予了同样的色彩;要在之后马列公路(马纳丽——列城)上,过最高的几个垭口时,能真正看到雪的颜色,一种蓝,车辆走的路是雪堆里硬开出来的一条立方体通道,乘客都把鼻子贴在窗上,看近在咫尺的蓝色的雪墙。那条路号称世界最高,起初是对摩托车手而言,流传广了,最高的定义,就变得不甚明了。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司