- +1

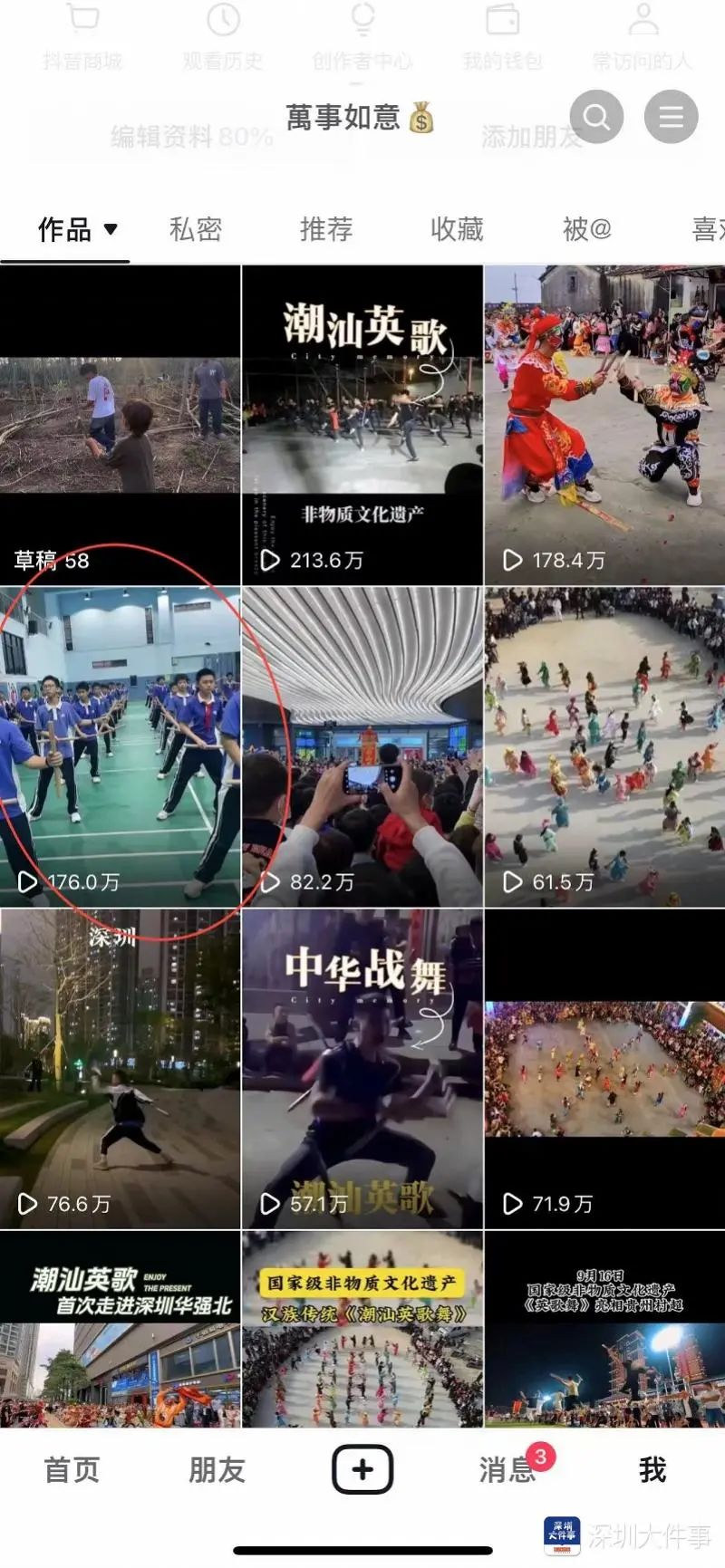

超170万人次围观!深圳学生英歌舞团火了

日前,一段深圳少年

在校练习英歌舞的视频“火”了

短视频平台点击次数达176万

▼

视频中,少年们舞动槌棍,律动身姿,宛如一支训练有素、威武飒爽的雄师。“英歌舞动震四方,中国少年当自强。”这条视频的评论区充满了赞美之声。

这支意外走红的英歌少年团来自于深圳市福田区上步中学,是一群向往传统文化、志愿传承非遗瑰宝、心存家国情怀的学子。

近日,他们组成一个方阵,来到深圳市民中心,在二楼的广场连廊上跳起了英歌舞,这一具有600年历史的传统文化舞蹈与城市CBD的现代化楼宇交相辉映,汇成了一份独到的城市景观。

充满传统特色韵味的英歌舞

与现代化广场相映成趣

这天,二十余名上步中学学子来到市民中心广场,他们要在这样一个体现深圳开放、包容、多元属性的城市中心地带,现场展示英歌舞,每个学子的兴奋之情溢于言表。

学子们很快排成了一个整齐的方阵,他们手上正在律动的英歌槌棍,洋溢和释放着抖擞的少年精神。

英歌舞诞生至今,已有六百年的历史。深圳少年们用现代的方式重新演绎,既是对传统艺术的传承和致敬,也是为了让这个古老的非遗文化能够焕发新的生命力。

少年们换下校服,换上传统服饰,“变脸”成梁山好汉的模样,这样的“瞬时切换”又是另一番风味。其中排在队首的、扮演“小时迁”角色的上步中学初一学子陈凯炀祭出领头蛇步,传达着行云流水、乘风破浪、势不可挡的寓意——这一幕,吸引了许多路人的围观、拍照。

“这或许也是另一种方式的传承吧。”现场有观众感慨道。

深圳诞生首支校园英歌舞队:

了解传统文化,传承非遗文化

这是深圳诞生的首支校园英歌舞队。据了解,福田区上步中学有不少潮汕籍学生,为帮助学生了解传统文化,学校请来非遗传承人,组建学生英歌舞队。

“我是这样理解英歌舞的——英,是英雄,歌,是战歌,舞,指的是‘武术’。”来自潮阳的非遗传承人、教练吴剑杰这样说道。

从历史渊源上看,英歌舞迄今已有六百年历史,包含了武术元素、战争元素。英歌舞主要取材于《水浒传》,大致还原了梁山泊英雄好汉化装卖艺、攻打大名府、营救卢俊义这一情节。

英歌舞也被部分群众亲切地称为“中华战舞”或“中华街舞”。它以刚劲、雄浑、粗犷、奔放的舞姿,构成了磅礴、威武、强壮、豪迈的气势,给人以力与美的震撼。

少年声音:用手中的英歌棒

传承英歌舞文化和中国传统文化

“有很多人来看我们的表演,我们的主角穿着一身黑色的衣服,戴着一大条乌压压的须毛,那肥大的体格像一只熊一样,手拿两根棒子在空中舞着,像是一位身猛的将士,蓝色的脸上有着一种神气感。”上步中学初一4班陈灿勇在日记中写道。

“英歌,英雄的赞歌!我的赞歌是什么?是英歌的每个鼓点,这鼓点是解放之鼓,解放了卢俊义,解放了我们的心灵,解放了我的身体。”上步中学初一14班张泽豪说。

“英歌舞是我们的非物质文化遗产之一,我每次跳的时候都有一种深深的自豪感,这就是促使我学习英歌舞的原因……我要刻苦努力把英歌舞给练好,把我们的中华传统文化传承下去,并且还要将它发扬光大。”上步中学初一学子郭子彬说。

“能够训练、学习英歌舞并且现场表演英歌舞,是我的一份荣幸。”上步中学初一学子陈凯炀说,经过学习,他了解到英歌舞可以展现雄浑壮阔的气势,体现刚健之美,可以将梁山好汉的高强武艺和英雄气概表现得淋漓尽致。在练习英歌舞的过程中,可以动起来,玩起来,在传统文化的熏陶下,形成良好的作息习惯,远离手机等电子产品。

英歌舞阵列中也有数位女性角色,体现了不让须眉的巾帼风采。

初一学子陈诗婷、刘诺溪、黄雨婷分别饰演扈三娘(绰号一丈青)、顾大嫂(绰号母大虫)、孙二娘(绰号母夜叉)三个重要女性角色,为上步中学的英歌阵列平添了几分柔美、铿锵的气韵。

“我老家是潮汕的,我也知道英歌舞对于故乡的意义。”陈诗婷表示,作为新时代深圳女孩,将用手中的英歌棒,去传承英歌舞文化和中国传统文化,“我会向我的朋友亲人们介绍英歌舞文化,英歌舞精神不会丢,中学生手中的英歌棒不会丢,英歌精神永在!”

原标题:《超170万人次围观!深圳学生英歌舞团火了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司