- +1

他是中国报学巨擘,以笔为枪、坚决抗战!

以下文章来源于江苏档案 ,作者征集处

江苏档案.

档案和档案文化信息服务,档案工作服务,电子文件管理知识

致敬不凡,致敬平凡

东台地处江苏沿海中部,是一座文昌水秀、人杰地灵的历史文化名城。在这里,涌现出无数不平凡的先进典型和模范代表。

4月28日,@幸福东台 推出第一期东台杰出乡友、悦达集团创始人——胡友林(点击红字查看详情),引发热烈反响。今天,让我们继续致敬奋斗者,一起重温那一串串永载史册的名字……

东台市兰香巷9号

坐落着一处清末明初的建筑

青砖黛瓦,穿堂三进

这是我国现代著名的新闻学家、

新闻史学拓荒者、爱国报人——

戈公振先生的故居

门前照壁上,写着中国报学巨擘的

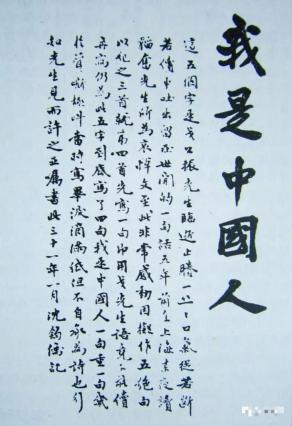

最后话语——“我是中国人”

短短五个字

戈公振临终前说得若断若续

但直到89年后的今天仍振聋发聩

01

因贫辍学

意外开启报业生涯

1890年,戈公振出生在东台城内的一个书香世家。他自幼聪慧敏思,勤奋好学,以第一名的成绩考入南通师范学校。但因家庭经济困难,戈公振放弃了就读的机会。

为了生计,22岁的戈公振进入《东台日报》担任图画编辑,但入职仅一年,《东台日报》就停刊了。志存高远的戈公振决定去外面闯一闯,“老待在这个家乡没有出息,我要到上海找工作去。”经人介绍,他在上海拜识了报界知名人士狄楚青,并在其创办的有正书局当起了学徒。

△狄楚青

戈公振对狄楚青慕名已久,很是珍惜这个难得的工作机会。他一边勤奋工作,努力学习印刷技术,一边上夜校补习英文。

其同事曾写文回忆:“在他的抽斗中,时常可以看见面包和糖果之类,以为他爱吃这些东西,实则他竟是用以代饭的。他自恨对于外国文字的不足,在工作之余,每天必须补习英文几小时,他这种精勤刻励的精神,真正可以佩服的。”

当学徒的日子忙碌而充实,戈公振还尝试编印了一本供学生用的习字帖。没承想,这本习字帖大受欢迎,风行一时,为书局赢得了可观的经济效益。

戈公振出众的能力得到了狄楚青的赏识,很快被提拔为出版部主任。翌年,狄楚青又将他调入《时报》馆工作。至此,戈公振正式踏入新闻界,开启了属于自己的报业生涯。

在《时报》馆,戈公振一干就是十五年,由校对、助理编辑、编辑一路升至总编。戈公振的文章也日益成熟,其撰写的“时评”观点犀利、语言老辣,为时人所推崇。

为了心爱的新闻事业,戈公振付出了全部的心血和精力,不断地尝试改革和创新。那时,国内报纸多不注重体育新闻,他以《时报》为阵地,首倡体育赛事报道。

1920年,戈公振又首创《图画时报》,该报以发表时事图片为主,以对事件的深度报道和图片画面的视觉冲击力,赢得各界民众的欢迎。

《图画时报》结束了中国画报的“石印时代”,开启“铜版时代”,以中国第一份报纸摄影附刊的身份,掀开了中国画报史上崭新的一页,被誉为“中国现代摄影第一画刊”。

02

一代报人

完成多部新闻学力作

多年的新闻工作,让戈公振逐渐认识到,先进的新闻理论对指导新闻工作有着极其重要的作用。然而,当时的中国在新闻学领域的研究几乎一片空白,相关的书籍更是少之又少。

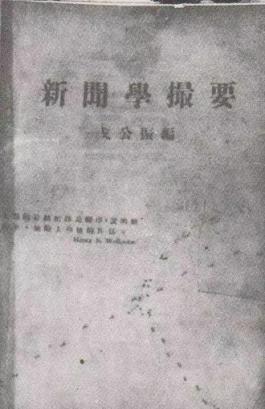

于是,戈公振编译了《新闻学撮要》一书,对报馆的各项具体业务工作作了扼要的叙述,让人们对报学有了初步的了解。

△戈公振编译了《新闻学撮要》一书

《新闻学撮要》上市后很快售罄,四个月后再版。该书如此受欢迎,实在出乎戈公振的预料,他在《再版的序》中写道:“这是编者所非常欣慰而以为荣幸的,并且得了读者的指教不少,更使我非常感谢。”

《新闻学撮要》的成功,坚定了戈公振要写一本关于中国报学书籍的决心。为此,他到图书馆查阅了大量历史著作,甚至于在报纸上刊登“求访旧报”的广告,高价征集所需要的各种中外报纸。

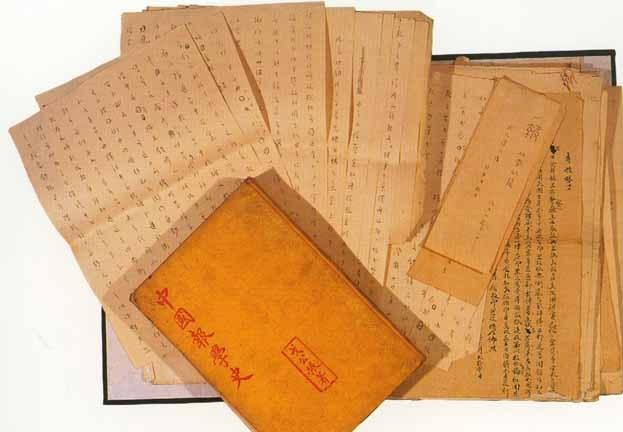

功夫不负有心人,在倾注了三年心血后,戈公振的《中国报学史》于1927年在上海商务印书馆出版发行。这本书约29万字,第一次全面、系统地记述了从汉唐到五四运动前的中国报刊产生、发展的概貌,成为中国新闻史上的开山之作。

△《中国报学史》手稿

后来,戈公振出国访问时又发现了许多国内难寻的中国报纸。他如获至宝,详细地作了笔记,完成《英京读书笔记》一书,作为对《中国报学史》的补正。

《中国报学史》一经出版,在新闻界引起了很大的反响。《大公报》曾这样评价:“此书搜讨之勤,网罗之富,实为近来著作中之所罕见者。”也正是因为这本《中国报学史》,奠定了戈公振在中国新闻史研究中拓荒者的地位。时至今日,要研究中国新闻学史,《中国报学史》都是必读书目。

△戈公振在中央大学讲授新闻学

除了在报学研究方面作出了巨大贡献,戈公振还为新闻教育事业呕心沥血。他先后在上海的国民大学、南方大学、大夏大学、复旦大学等高等学校的新闻系任教,春风化雨,诲人不倦。

03

一线记者

随李顿调查团赴东北

上世纪初的中国战争不断,社会动荡不安。戈公振看在眼里,急在心里,他认为“欲挽此危局,非造成强有力之舆论不可”。

随着日寇入侵的战火加剧,国家遭受的创伤深深刺痛了戈公振。他开始积极参加上海文化界的抗日救亡运动,与好友邹韬奋、李公朴等筹办代表民众舆论喉舌的《生活日报》,宣传抗日救国。

就在此时,听闻国际联盟将派李顿调查团来中国调查“九一八事变”和“一二八”淞沪战争真相,戈公振为之一振,想方设法以记者的身份随行。

△戈公振参加国联调查团时在铁岭车站

当时,东北已被日军侵占,戈公振深知此行危险重重。临行前,他妥善安排好手边工作后,写下了一份遗书:“我誓死赴东北调查,一定要给广大读者有个真实的交代…”

调查工作从一开始就十分艰难,日军当局派遣了大量特务跟随调查团,明面上是为保护成员安全,实则是公开进行监视。

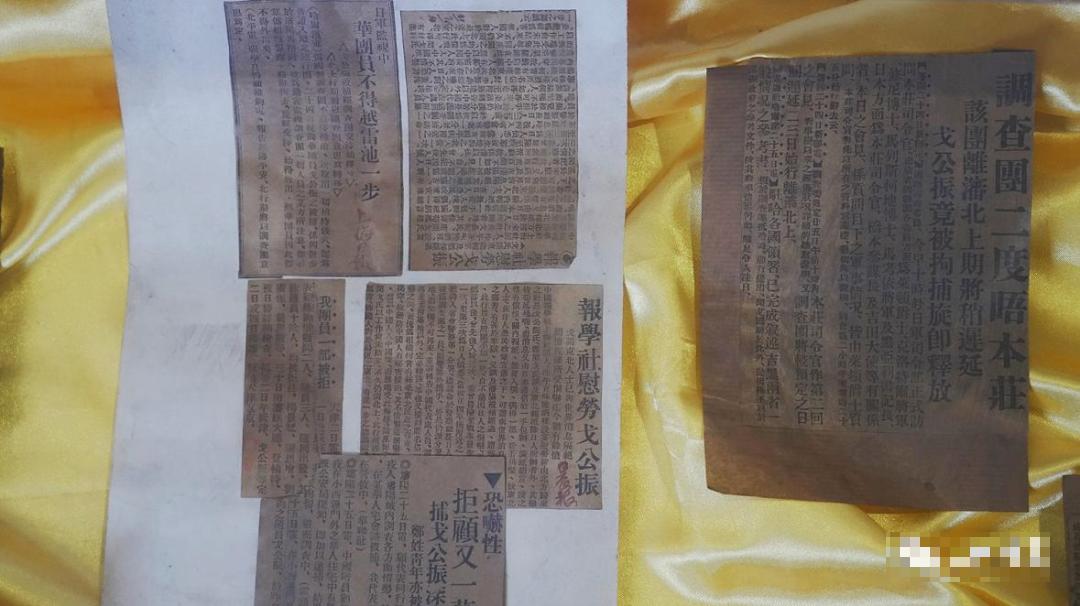

为了获取第一手资料,戈公振不畏日本方面的恐吓,冒险三进沈阳和北大营,亲临九一八事变现场采访。他还一度被日伪宪警逮捕,幸获释放。最终,戈公振冒着生命危险搜查到日军侵华的铁证高达1600多份。

在40余天的调查中,戈公振看到了国民政府采取不抵抗政策带来的严重后果,看到了东北人民的流离失所,看到了百姓为保护家乡而与日寇进行的殊死搏斗……他愤怒,他无奈,他感叹!

△戈公振参加东北调查团有关情况的报道

回到上海后,戈公振几个昼夜不眠不休,将所见所闻写成了《到东北调查后》一文,发表在《生活周刊上》。他在文章中愤怒地指责道:“有徘徊观望的国民政府,才有傀儡国的成立,日人的地位一天天的稳固,我国的机会一天一天的错过。”

04

真挚心声

临逝遗言“我是中国人”

戈公振思想发生了巨大转变,把拯救民族的希望寄托在了主张坚决抗战的中国共产党身上,并对社会主义国家苏联产生了极大的兴趣。1933年,戈公振辞去了在报社的一切职务,前往苏联进行为期三年的考察访问。

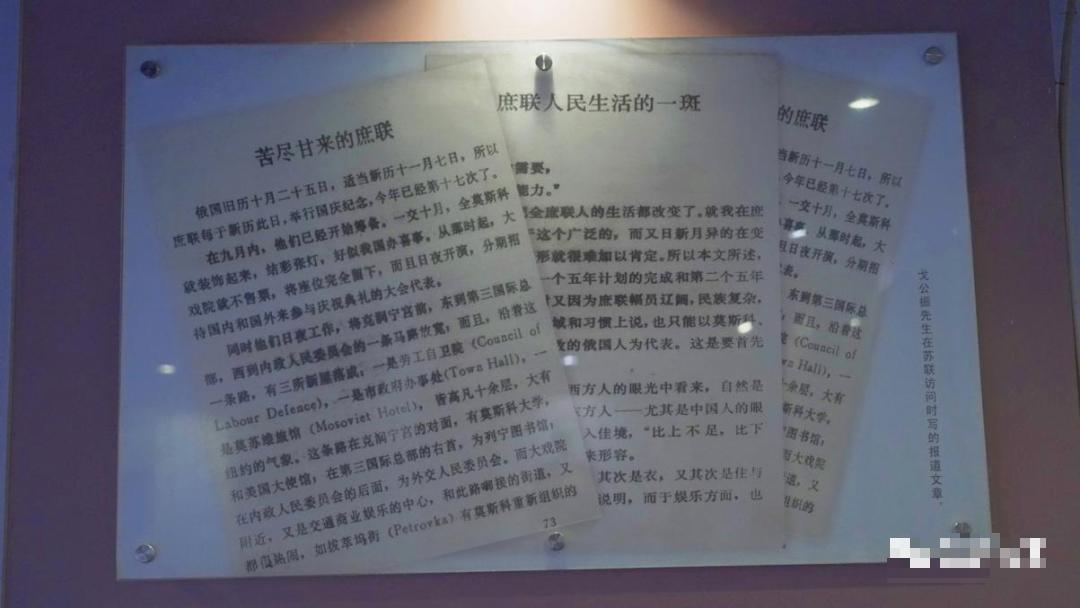

△戈公振在苏联考察时所写的文章

从城市到农村,从工业到农业,从文化到商业,从军事到政治,甚至儿童的“幼稚所”,戈公振都进行了详尽考察。他写下了《我对于观察庶联的态度》《第二五年计划》《苦尽甘来的庶联》等一篇篇介绍苏联人民进行社会主义建设的通讯文章,热情地报道了苏联社会主义建设的成就。

1935年,在好友邹韬奋的几次力邀下,戈公振决定回国,以笔为枪,继续抗战工作。

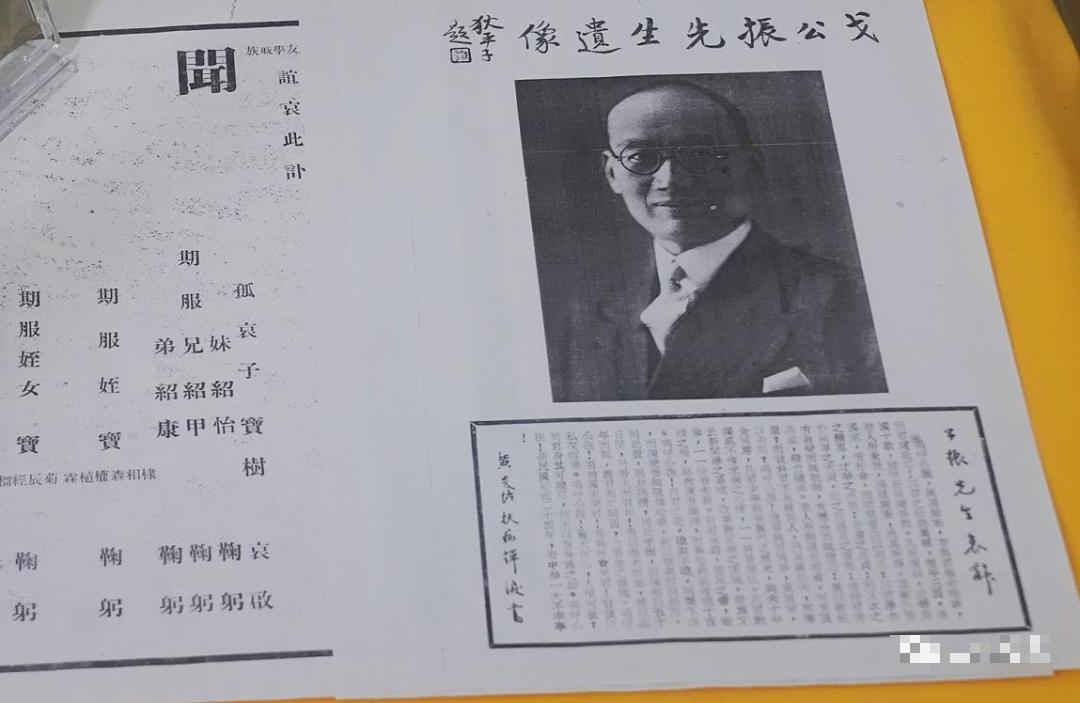

不幸的是,归国不久的戈公振突然病倒,不治身亡,年仅45岁。

△戈公振逝世讣告

不胜悲痛的邹韬奋写下《悼戈公振先生》一文,回顾了戈公振弥留之际这一与他谈话的情景。

临世之前,戈公振拉着好友邹韬奋的手断断续续的说道:“在俄国有很多朋友劝我不要回来,但是国事垂危至此,我是中国人,当然要回来参加抵抗侵略者的工作。”“我是中国人”,短短五个字,是戈公振生前最真挚的心声。

△沈钧儒题写的“我是中国人”

著名爱国民主人士沈钧儒读了邹韬奋的悼文后,为当时的情景而深深触动,挥笔写下“哀者韬奋作,壮哉戈先生。死犹断续说,我是中国人。”此后竟是悲痛欲绝,难以下笔,于是连续写了四句“我是中国人!我是中国人!我是中国人!我是中国人!!!”

为纪念戈公振,江苏省新闻学会设立了“戈公振新闻奖”,为江苏省新闻界最高奖。

“我是中国人”五个字背后,燃烧着的救国启民的信念之火,直到今天,依然热烈,并愈发热烈。

下一期

你想了解哪位杰出乡友

快来评论区留言吧

原标题:《他是中国报学巨擘,以笔为枪、坚决抗战!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司