- +1

一代妈妈正在重新养育自己:我不想成为伟大的母亲

原创 玉莹 谷雨星球

大家好,我是玉莹。

又是一年母亲节,祝所有的母亲们节日快乐!

为妈妈们创造一个专属的节日,是一个开创性的行动,表达了现代社会主流文化对母亲的赞颂。

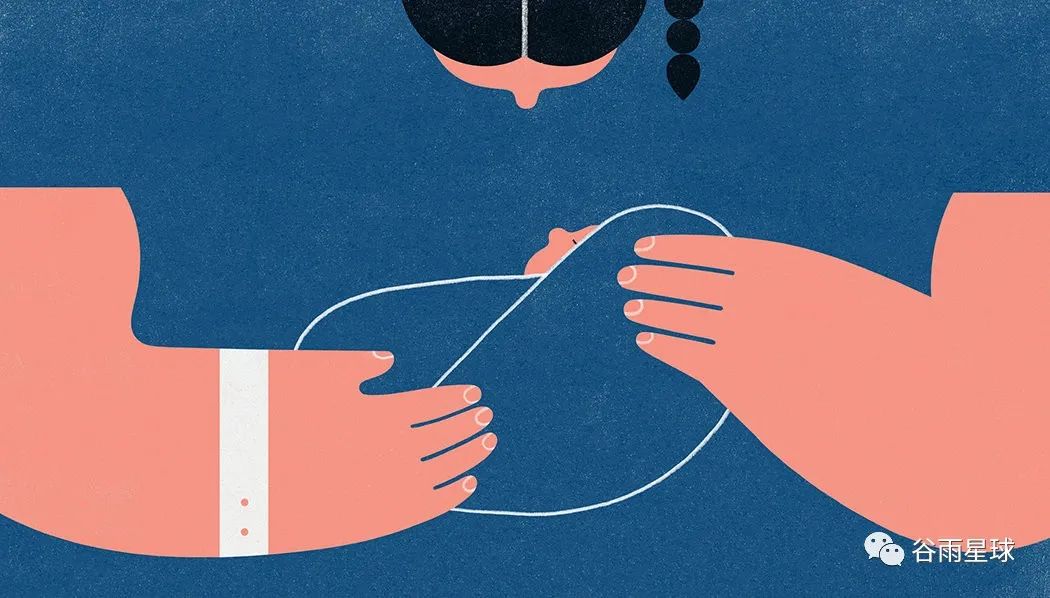

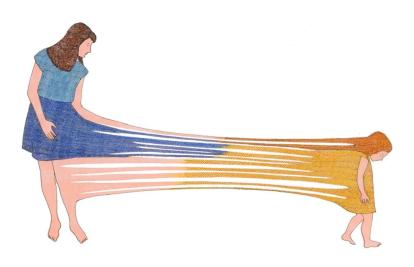

法国艺术家Marion Fayolle画了这样的一幅画,以极其细腻的笔触,画出了身为人母人父的的不同——

与父亲不同,孩子是妈妈的一部分,母亲因为孩子而变得完整,有着天然的纽带和羁绊。

也正是因为这种绑定,我们也很少愿意承认,许多人一开始的自我怀疑正是源于与母亲的关系。

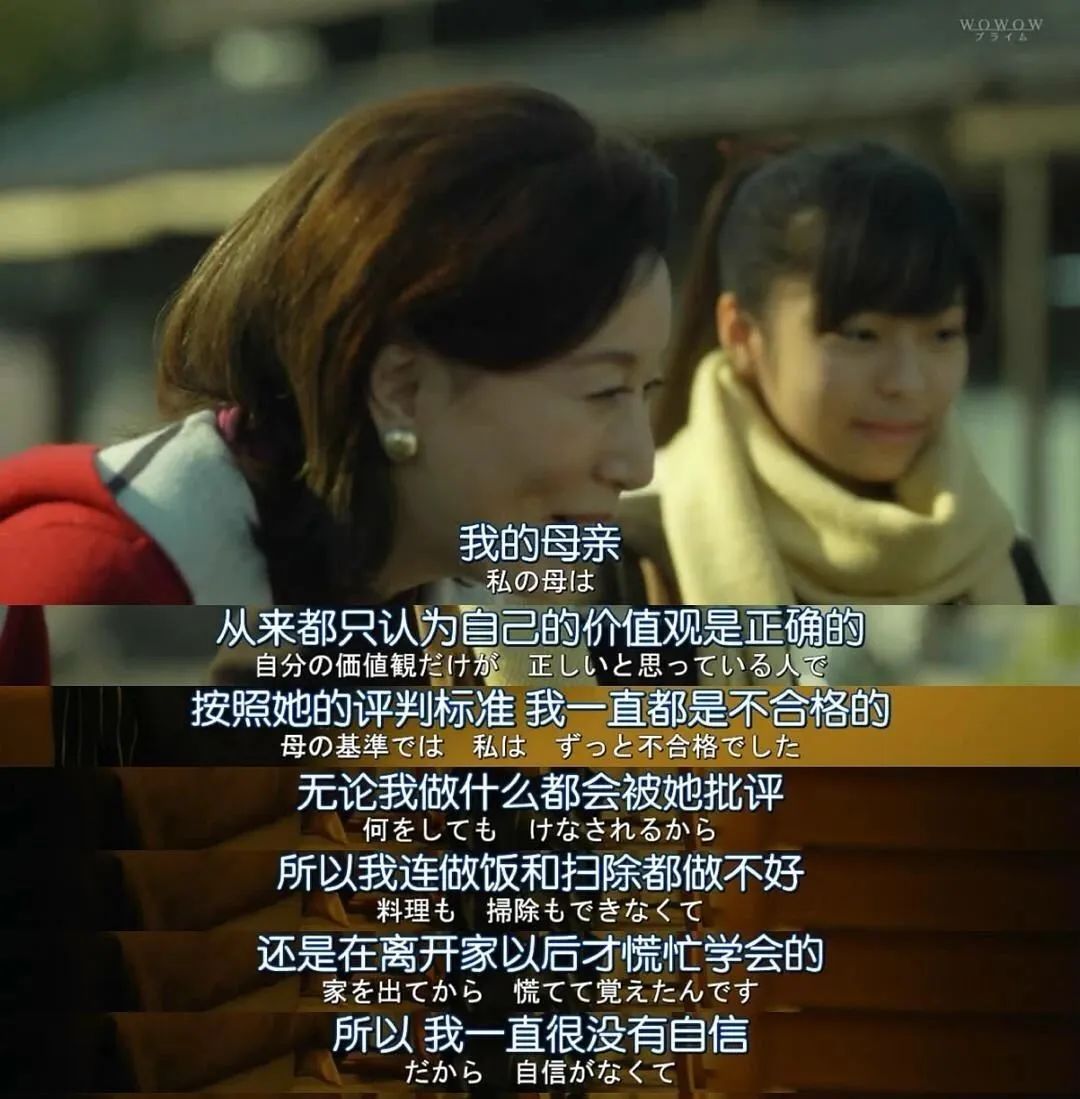

前不久综艺节目《是女儿是妈妈》里,《甄嬛传》安陵容扮演者陶昕然和母亲之间充满张力的母女关系频频登上热搜。

她回忆起妈妈的教育方式频频落泪:「我绝不用我母亲教育的我方式去教育我的孩子。」引发了无数网友的共鸣。

我们一方面感受着来自母亲的关爱与牺牲,但也常常心疼地追问「为何母爱会伤人?」

说实话,借着母亲节的契机来探讨母亲与孩子关系的复杂性,与今天刷屏般赞颂的神圣母性不大相同,我们也思考过是否合时宜。

但仅在这一天的歌颂、赞扬之余,我们更想让「母亲」在这一天被捧上的去的神坛上走下来,变成活生生的人。

唯有这样,我们才能真正了解母亲,理解自己,从「成为伟大的完美母亲」焦虑和自责中松绑。

而这,或许才是对每一位女性的在意和祝福。

讨好型女儿和反叛型女儿

现代心理学创造了「亲子关系」这个名词,它包括母女关系、父女关系、母子关系、父子关系,但对于大多数女性来说,母女关系是所有亲子关系中影响自己最深刻,同时也是最持久的关系。

从出生开始,作为女性的女儿和母亲之间的连结,就超越了作为(其他性别)男性的儿子和父亲,在生理、心理和情感等不同纬度,产生相同的意识以及相互之间的强化。

心理咨询师于玲娜在《挣脱母爱的束缚:母女关系中的伤痛与疗愈》中指出,和男性注重身体内部的体验相比,女性更倾向于从外在关注自己的身体,这也意味着我们女性会更注重「我好看吗?」、「怎样可以更好看?」这样的外在评价。

在这样的性别意识基础上,母亲成为那个会强化女儿这种身体意识的养育者。「而在母子、父子、父女三种亲子关系中,关于身体的探讨就少得多。」

试着回想母亲对女儿提出的要求:

女孩子要留长发,要穿裙子,要保持好身材,要有良好的体态,要爱干净,要含蓄矜持,要「有女孩样」……

这种从性别衍生来的身体意识,会给女性自己和母女关系带来怎样的影响?

当在问「我这样好看吗?」时,一定是想得到「好看」的答案。这就意味着,「受外在身体意识评价影响的女性会更需要从他人的喜爱、需要中,确认自己」。

而一旦她们无法从外在中获得肯定评价时,就比男性更容易陷入自卑和无价值感的情绪中。

很可惜,经验丰富的母亲没能帮女儿看破这种身体意识带来的负面影响,相反,一个容易强化外界影响的母亲,很容易成为一个「控制型」母亲。

传奇华裔女作家李翊云说过,「母亲会将钟爱的女儿视作自己的延申」,她们想从外表到心理,层层了解女儿的一切,规范她们的发型穿着,偷看她们的日记,要求女儿「没有秘密」。

在她的自传作品中,她称母亲是掌控欲极强的「暴君」。

从小到大,她都是那个需要以沉默平静去安抚母亲的人。她没有情绪失控过,她选择做一个没有摔过一次门,没有砸过一个杯子的「正常」女儿。

■今年美国普利策小说奖颁给了《夜巡》(Night Watch),一本母女传奇故事。华裔作家李翊云的《星期三的孩子》也入围了普利策小说奖,探讨失去与衰老。

但她也在悄悄夺回对自己的掌控权。

为了逃避来自语文老师母亲的审视,她放弃了中文写作,选择英文这种母亲看不懂、更无从评判的全新话语体系,在行动中实现了「逃离母国、逃离母语、逃离母亲」。

但个体意识迟早会萌发,而遵从妈妈的意愿还是做自己的割裂也在一段时间内让孩子感到困惑,甚至痛苦。

很多人在长大的过程中会慢慢意识到,让母亲快乐的并不是我存在的本身,而是我做了什么,又做「对」了什么。

一个高控制型母亲,可能会有「讨好型」女儿,更有可能会有「反叛型」女儿。陶昕然和李翊云都是后者。她们违背母亲的意愿,坚持成为「我」,而不是「母亲的女儿」,但这不意味着她们的内心没有挣扎或痛苦。

和顺从母亲意志的女儿相比,她们可能会经历更为复杂的内心冲突。

把自己重新养育一遍

我留意在陶昕然和妈妈在节目的互动中,前者总是在镜头前毫不掩饰地痛哭的那个,#陶昕然哭到爆青筋#这个热搜条目是最开始吸引我关注的动因。

从她哭诉自己童年的「魔鬼训练营」、考到97分反而被打,到控诉母亲「为何在和别的孩子发生冲突时,自己永远是被责备的那个」,再到看到母亲因照顾自己的家庭而身体受累,因自责而流泪……

我看到的是一个反叛女儿大量无处可说的委屈和内疚。身为一个女儿,这也是我最害怕同时也最富产的两种情绪。

我想正是母女关系的复杂性产生了这两种略带矛盾的情绪,更像是为自己从未成为过的那个孩子而痛苦。

比如考了97分你预期中的表扬,比如母亲对你无条件的信任和支持,甚至只是母亲的一个拥抱、一次爱意的表达。

对于童年时期缺少的那些,我们还有可能弥补吗?

答案是当然,网上有无数人正在实践「把自己像养女儿那样重新养育一遍」。

就像陶昕然在节目中表述的,在她养育女儿的过程中,她「决不作像她妈妈那样的妈妈」,她给女儿充分的表达自由、选择自由、尊重和理解。

她无数次不经意间流露出对自己女儿的羡慕,一方面是在实践母亲养育女儿的职责,一面也在滋养自己内心的小孩。

心理咨询中有这样一种认识,即使一个人已经长大,但在身体里依然住着童年时期那个未被满足的小孩,当我们需要疗愈自己的痛苦、委屈,我们需要从重新关照自己内心的小孩开始。

只有在和童年的自己互动中,我们才能真切明白自己曾失去的是什么,从而着手弥补,开始从「未得」到「满足」的自我成长。

但是这个过程并不是无疼的,当我们从一个讨好型女儿转变为反叛型女儿的过程中,一开始,因为生命孕育早期「母女一体性」,它会在女儿们感觉「背叛」母亲时有些愧疚。

因为我们在否定母亲的权威,认识到了母亲的不完美:

「原来妈妈说的也不一定是对的,我不想成为妈妈这样的人。」

在《母爱的羁绊》中,有着28年心理咨询实践经验的心理咨询师麦克布莱德博士会这样告诉前来寻求帮助的女儿们,我们可以找到自己「内在的母亲」:

「这可以理解为你自己的母性本能,跟你说话,想要照顾你、爱你,做你的妈妈,安抚那个曾经受伤的小女孩。」

曾经的女儿们,为了满足真实母亲而压抑、放弃了自己的想法、意志,为了母亲的需求做了一个未被满足的小孩,现在有了这个内在的妈妈,我们可以重新用爱养育一遍内心的小孩。

我可以不断告诉自己小孩,让她得以快乐、健康、独立地长大,滋养出内心真正的生命力。

■年轻人重新养育自己频发热搜,不再回忆父母对自己的伤害,只是去关照自己内心。

「扭曲的爱代代相传」

就像一个孩子从母体孕育是一场艰难且漫长的过程,精神从母体脱离,也是同样。

不管是否选择直面,那些「因未能到的母爱而存在的伤心」会永远是我们的一部分,尤其是当我们成为母亲以后,我发现那些我曾经讨厌的教养方式,甚至会原封不动地传递给我的孩子。

有人说,就像我们在童年听到了几百万遍回放的声音,储存在我们的脑海里,当长大成年后,在面对同样的场景时,就会自动无意识的播放。

「人到中年,我发现自己怎么成为了妈妈的样子?」

这种教养方式,有时候比基因还强大。

正如文章开始提到的,我们探讨母女关系为了理解母亲,因为自己未曾被母亲满足的爱,极大可能是母亲们在她们家庭中也未曾得到过的。

母亲怎么养育我们,或许是自己也正是这样被养育长大,这种匮乏感会无意识地代际传承到下一代,再下一代,直到它被正视,被重视,被试着疗愈。

麦克布莱德博士在书中一针见血地指明:「扭曲的爱,作为一种痛苦的遗产,代代相传。」

从作家李翊云的人生经历来看,这种代际传承的影响更是灾难深重的。据传,她的外婆有精神疾病史,母亲抑郁自杀,而她自己因抑郁症两次入院治疗,两次自杀未遂,在2017年,她的大儿子自杀,今年她19岁的小儿子也自杀结束了生命。

我无意分析李翊云的家庭精神史,毕竟精神疾病和自杀是非常非常复杂的。这里更显而易见的是一个家族中很多代人的痛苦,那些将生命吞噬、无从消解的痛苦,却无源头可溯。

李翊云曾公开表达对母亲的憎恨,她勇敢打破了控诉母亲的禁忌,说「这个老太太害了三代人」。

那些极其糟糕的母女关系催生出她内心极大的恨意,这是否是年少的她选择在暴君母亲统治下,压抑自己的情绪,做一个「正常女儿」的代价?

这些承袭自母亲的「恨」又如何影响她作为母亲养育下一代呢?

这些细节我们都无从得知,但细细品读李翊云的文学作品,你能感同身受她兼具女儿和母亲双重身份,所感受到的巨大的负面情绪——

既有对母亲的愤怒,也有来自父亲宿命观影响的空虚感、无意义感,还有作为母亲自己的无力和自我苛责。

第一个儿子自杀后,她这样写到:「是我不够好吗?」「没有好到让你愿意留下来。」

很无力对吗?

我曾犹豫是否要在母亲节这个日写下如此没有赞颂母亲的伟大的内容,我没有经过太多纠结,就选择了后者。

这或许也是因为,我们因自我意识觉醒而被夹击的一代:作为女儿,我们为「自己未曾有过的母亲」而痛苦,作为母亲又深知「我们给不了孩子自己没有的东西」。

孩子都是上一代的镜子。

想要获得一代代人都极度渴望的、「合适」的爱,并不是源自我们对孩子的付出,必然来源于我们先对自己无条件的接纳与爱意。

祝大家母亲节快乐,不是因为我们是乖巧的女儿和伟大的母亲,只是不断走过生命历程的女孩和女人。

#这些电影和书,看见妈妈们内心的需求和挣扎

01 《俗女养成记》

不要因为片名而小瞧了它,这是一部让无数人深有共鸣的女性成长史。39岁没房没车没结婚没生育的陈嘉玲,在台北奋斗20年后依然一无所有,在世俗眼中是实实在在的loser。但对于这样的处境,陈嘉玲和她的妈妈、外婆却有不同的看法,也反映了三代女性从各自时代背景下塑造出的观念和视角。

很多人说看哭了,但我觉得它在这个成功学当道的喧嚣时代,反而让人得到治愈。

02 《小妈妈》

很多人拿它和《你好,李焕英》相比,因为它同样讲了一个时空穿越的故事。8岁的女孩和妈妈一起去养老院带回外婆的遗物,而妈妈过度悲伤中离开了家。女儿心里有太多问题,于是出门去找,结果意外在树屋旁见到了回到小时候的妈妈,而妈妈的容貌与自己完全相同。

03 《当妈后,重新找回自己》

德国心理学家布丽吉特·肖尔的著作,和育儿书完全不同的是,这本书真正看见了妈妈们心中不为人知的敏感内耗和真实困境,深度剖析这些内耗的来源和解决办法,就像对妈妈们做了一次专业的心理疗愈。

原标题:《一代妈妈正在重新养育自己:我不想成为伟大的母亲》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司