- +1

张巍︱另眼看古典学③:再说“评注本”

“另眼看古典学”系列海报

古典学者拆卸和组装古典文本、窥探其内部构造的一件利器是“评注”,“评注本”(commentary)也因此成为古典学术的重要产物。研习者无论初次阅读还是反复研读某部古希腊罗马经典,甚或仅仅把它当作史料来拣选有用信息,都要勤于使用评注本。根据不同的需求,使用到的评注本包括语言学习类、语文研读类、专业研究类等不同种类。我在《西方古典学研究入门》第三章第三节里对这些不同种类的评注本的体例、注解的层次和形式已有解说。这最末一项,注解的形式,乃此处另眼观察的焦点。

现代评注本最常见的形式是把注文单独排印于原文之后,注文的篇幅往往大于原文,甚至数倍于原文,并且还有日益增长的趋势(以学界最流行的剑桥“绿黄本”丛书为例,其原文与注文页码的平均比例,据统计已从半个世纪前的1:4和1:5之间涨到近年的1:7)。其次,左右页分列原文和译文的对照本,也会采用把评注排印于每页下方即页下注的形式。另外还有一种相对少见的注文单独成卷的形式。现代评注本的前身,可以追溯到中世纪畜皮纸抄本的“旁注”。这些“旁注”统称marginalia,有些是写于文本边沿的评注,称scholia(“边注”), 有些是写于文本行间的评注,称glossai(“夹注”)。中世纪抄本的“旁注”还可进一步上溯到希腊化时期用莎草纸抄写的评注,这些单独成卷的评注称作hypomnemata(或译“单疏本”)。

评注形式的改变,有物质层面的原因,其中最关键的是从莎草纸卷子本到畜皮纸册子本的转变。莎草纸卷子本抄写的原文只能容纳少量简短的评注(以及圈点记号),而畜皮纸册子本的留白空间增多,评注的数量得以大幅增加,因而古代单独成卷的评注就被誊写于册子本的边沿,出现了评注紧贴乃至上下左右包围原文的情况(见下图一)。到了现代,随着评注数量的进一步增加,附于文本之后的注文形式逐步成为通行的选择(见下图二)。

Venetus A,最著名的《伊利亚特》抄本,十世纪,第24页正面:第一卷最后十行与第二卷开头十行文本及古注

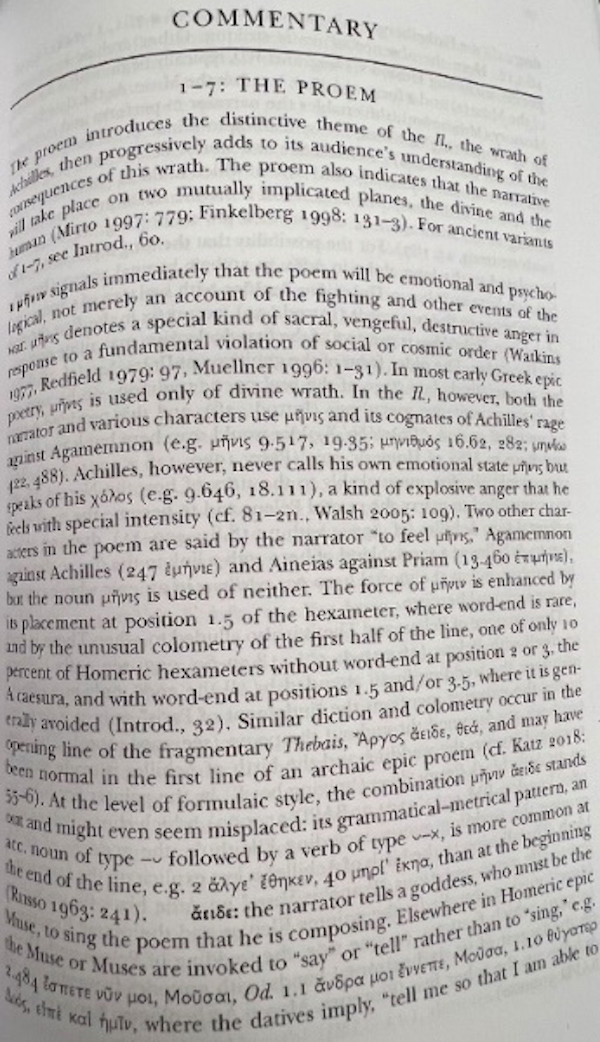

“剑桥绿黄本”《伊利亚特》第一卷评注本,2022年,第87页:第一卷第一行评注

不过,物质层面的原因只是其一,精神层面的原因亦不可不察。从现代古典学的角度来看,评注与文本的逐步隔离、脱离乃至远离,系确保文本校勘之科学性的必要条件:古人的评注不能与原文混淆,阑入原文的评注要尽量剔除;今人的评注更要有意识地与原文保持中立客观的距离。这不仅维护了文本的“纯洁性”,而且还制造出一个最大的解释空间,让其他的研究者无拘无碍地进入这个空间。

虽说如此,评注与文本的距离,实际上也标志着评注者与作者精神上的距离。当评注者隐藏自己的个性(或者说他原本就没有丰富有趣的个性可隐藏),而自任文本的客观、中立的研究者,他必定倾向于把评注与文本严格地区分开来,强调这是两种不同性质的东西。让评注尽量远离文本,显示注文对原文的独立性和异质性,是评注者自我确证的一种方式。可是,评注者愈是大声地主张评注相对于文本的异质性,就愈是掩盖一个令他尴尬的事实,即与文本相比,他的评注从根本上说无足轻重,是依附于文本、迟早会被又一个评注本取代的衍生之物。

相比之下,那位力图靠近作者活泼泼的思想和精神的评注者,不会恪守形式上的泾渭分明。他努力与作者对话,并且也站到同样的层次上与作者对话。他对文本采取更亲切、更主观的态度,情不自禁地在文本的前前后后以及字里行间,用边注、夹注、眉批、段批、尾批等种种形式写满评语,让评注与文本浑然一体,水乳交融。评注阐释、发明着文本,评注者也与作者促膝交谈、语带机锋。他拒绝像“学术型”评注者那样,与文本保持中立客观的距离来制造出供其他阅读者解释的空间,却偏要让他自己充盈这个空间,与文本合为一体。结果是,他的注文反倒能真正地独立于文本(不是排印于文本之下或之后那种意义上的“独立”),与文本对垒而自具价值。此种“对话型评注”,虽为现代古典语文学避忌和贬责,却能得作者精神之三昧。

据说,西方古代评注者和作者之间还存在批评、竞争之类的“对话”关系,批注者作为具有独立精神的思想者甚至不让作者,这在中世纪抄本的“旁注”中尚能窥见端倪。可是,现代古典语文学兴起以来的两百多年里,“对话型评注”在西方几近绝迹。反观吾国,对儒家经典和史籍的评点传统同样古已有之,至明清两代运用于文学经典(古文诗词戏曲小说)而风气大盛,以至于评点者反过来用文学眼光来批点儒家经典和史书。此风迄今未尝断绝,除传统文学经典如《红楼梦》的新撰批注本时有刊行,当代文学作品亦受青睐,譬如近日我读到的小说《繁花》批注本,批注者上承李卓吾、张竹坡、毛宗岗、金圣叹的“活批”一脉而得其精髓,所出注文生龙活虎意气飞扬;更有排版者,让朱色注文与墨色正文别异互嵌,注文与原文于盎然古意中相映成趣。

金圣叹评点《水浒传》

《繁花》批注本

倘以吾国儒家经典和文学经典的两分法观照西方古代经典,则基督教经典堪比前者,古希腊罗马经典更近后者。若此,则古希腊罗马经典的评注,大可有别于基督教经典(及吾国的经学注疏传统),向吾国文学经典的评点传统靠拢。古希腊罗马经典的评注,因现代古典学的勃兴而以“学术型评注本”一家独大,评注与文本界限分明,不可逾越,仿佛注疏者对圣经文本的态度,观之令人惘然,也让我对另一种评点传统的复归充满向往。这大概可以成为中土古典学人与相隔数千年、遥距几万里的古希腊罗马作者结为“知音”,不再尾随西方古典学者亦步亦趋,回头取资吾国传统,从而超越西方学者的一种工作罢。

甲辰年二月二十九

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司