- +1

杜拉斯的文本完全处于死亡的疾病之中,没有距离,没有空隙

【编者按】

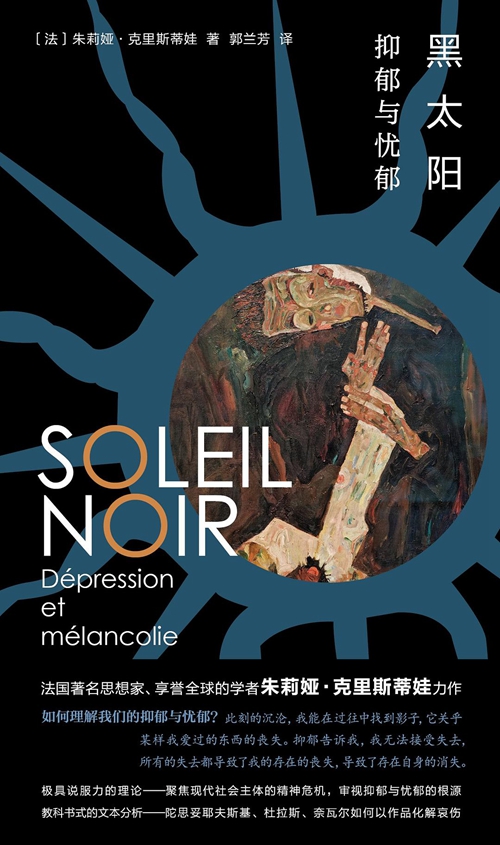

《黑太阳:抑郁与忧郁》是法国学者朱莉娅·克里斯蒂娃从精神分析视角,对“抑郁”与“忧郁”所做的一系列探讨。“黑太阳”指代的是个体遭受抑郁折磨、被无法言说的痛苦吞噬的内心状态。作者以德国画家荷尔拜因的画作、患有癫狂症的法国诗人奈瓦尔的诗作为例,尝试阐释文艺创作如何作为一种“暂时的救赎”帮助创作者战胜忧郁;而长于描写痛苦的陀思妥耶夫斯基通过书写而直面创伤、告别抑郁;至于弥漫着死亡与痛苦的杜拉斯作品,则是以“笨拙的美学”和“非净化的文学”在精神困境中找到一条出路,本文即摘自杜拉斯的部分。澎湃新闻经南京大学出版社授权发布。

笨拙的美学

玛格丽特·杜拉斯的经验似乎并非布朗肖所期望的“朝向作品本源的作品”,而是对瓦莱里所谓的“虚无”的一种直面:第二次世界大战的恐怖在不安的意识之中又强加了这样的“虚无”。此外,还有独立于上述不安意识同时又与之并行的,生物学、家庭以及他人的秘密冲击所带来的个体心理上的不适。

杜拉斯的书写并非通过在文字背后的音乐或叙事逻辑的瓦解之中寻找源头来进行自我分析,如果说确实存在对形式的追求,那么这种追求也从属于与沉默——自己以及这个世界对恐怖所采取的沉默态度——的对抗。这种对峙一方面把她引向一种笨拙(maladresse)的美学,另一方面则引向一种非净化的文学(littérature non cathartique)。

文学的过度修辞,甚至日常言语中常见的修辞,总是在一定程度上带着喜庆的味道。如果不停止这修辞的欢庆,不将它扭转,使它发声,让它变得拘谨、变得蹩脚,如何才能言说关于痛苦的真相?然而,这些冗长的、缺乏音律美感的句子却富有魅力,句子的动词似乎忘记了主语(“她的优雅,在一静一动之中,塔佳娜说道,让人不安”),或者在宾语或形容词的位置,句子戛然而止,似乎喘不过气来(“然后,她继续保持沉默,又开始要吃的,让人开窗,困意”,以及“这是最后的明显事实”)。

我们常常会在某个分句里读到最后一刻突然添加进来的一系列词,这是我们始料未及的,然而正是这些最后添加的内容为句子带来了内涵,带来了惊喜(“……他喜欢没有完全长大、神情忧伤、无羞无耻、无声无息的小姑娘。” “他们的结合建立在冷漠的基础之上,以一种笼统的、他们短暂感觉到的方式,所有的偏好都被排除了。”)我们也常常读到一些深奥的、带有最高级意味的词语,又或者与之相反,一些过于平常、过于陈旧的词语表达出一种僵硬、造作和病态的浮夸:“我不知道。我只知道一些东西,关于生活的静止不变。于是,当这样的静态被打破,我就会知道。” “当你哭泣,你仅仅是为自己哭泣,而不是为跨越将你们分开的差异去找寻她的美妙的不可能性(admirable impossibilité)而哭泣。”

这并不是一种被言说的话语(discours parlé),而是一种由于被击溃而过度修饰的言语,就好像一个女人不化妆或者不穿衣服,并不是她不修边幅,而是她为某种无法治愈的疾病所迫。疾病带来许多快感,而这样的快感会形成诱惑,发出挑战。然而,或许也正因此,这种扭曲的言语听起来极不寻常、出乎意料,而且充满痛苦。一种艰难的诱惑将你引向角色或叙事者的脆弱,引向虚无,引向没有悲剧性高潮也没有美感的疾病的无法言明之中。那是一种只剩下紧张的痛苦。风格上的笨拙或许是关于衰弱的痛苦的话语。

电影弥补了言语的这种沉默或珍贵的夸张,弥补了言语的欠缺(它仿佛行走于痛苦的钢绳之上)。诉诸戏剧化的呈现,尤其是诉诸电影图像,自然而然会导致大量的无法控制的联想,语义和情感的丰富或是贫乏取决于观众。如果说影像确实无法修复言语风格上的笨拙,它却将这种笨拙淹没在不可言说之中:“虚无”变得无法确定,沉默让人浮想联翩。即便电影能由编剧来掌控,它依然是一种集体的艺术。电影在作者简洁的指示(作者不断地保护文本中隐藏于越来越难以捉摸的情节里的病态秘密)之上又增加了一些蔚为壮观的因素和组合。这些因素和组合来自演员的身体、姿态和声音,来自布景、灯光、制片人以及所有参与放映的工作人员。杜拉斯利用电影来消耗其惊人的力量,她将这样的力量淹没于省略的词语和带有暗示性的声音之中,由此,不可见之处也变得让人头晕目眩。她使用电影,还因为电影具有十足的魅力,这种魅力对于文字的收缩而言是一种补救。通过这样的方式,电影人物的诱惑力倍增,经由银幕上的表演,他们隐性病态的传染力得到削减:影像化的抑郁似乎变成了一种陌生的技巧。

于是,我们明白,不应让脆弱的读者阅读杜拉斯的文本,而应让他们去观看她的电影和戏剧。他们会在其中看到同样的痛苦之疾,但是,这种痛苦是经过处理的,带有一种梦幻般的魅力,这种魅力使得痛苦被减弱,显得更加人为和不真实:一种程式。与之相反,文本则让我们直接触及疯狂。它并非从远处展示疯狂,并非对疯狂进行观察或分析,从而能够隔着一段距离承受疯狂,以期某天,无论是否愿意,能够找到出路……恰恰相反,文本将死亡的疾病驯服,二者实为一体。杜拉斯的文本完完全全处于死亡的疾病之中,没有距离,没有空隙。在这些贴近死亡的小说的出口处,我们看不到任何的净化,看不到改善,看不到关于彼世的承诺,甚至看不到风格上的迷人之美,或反讽的迷人之美,这种反讽在被揭示的邪恶之外构成了一种附加的快感。

净化的缺失

没有治愈,没有上帝,没有价值,也没有美,有的只是被困于其本质的断裂处的疾病本身,或许,艺术从未像这样被剥夺净化作用。或许,也正因此,它更多属于巫术和魔法的范畴,而非传统意义上与艺术天赋相关联的恩典和宽恕的范畴。一种与痛苦和死亡的疾病之间的阴暗而又轻飘(因为心不在焉)的共谋关系显现于杜拉斯的文本之中。它促使我们观照我们的疯狂,审视意义、人与生命同一性崩塌的危险边缘。“显露无遗的神秘”,这是巴雷斯(Barrès)在评价克洛德·洛兰的画作时所用的字眼。而在杜拉斯那里,我们看到的是显露无遗的疯狂:“我理智清醒地疯了。”我们面对着意义和情感的虚无,清醒伴随着它们走进消亡。我们见证了自身的苦恼在某种精神麻木的无足轻重之中消失,没有悲伤也没有热情,而这种精神麻木是痛苦或狂喜的最小标志,同时也是终极标志。

克拉丽丝·李斯佩克朵(Clarice Lispector)也提倡一种对痛苦和死亡的揭示,它不同于宽恕的美学。她的《黑暗中的苹果》似乎与陀思妥耶夫斯基的小说完全对立。和拉斯科利尼科夫一样,李斯佩克朵笔下的主人公同样也杀了一个女人(但这次被杀死的是他的妻子)。他后来遇到了另外两个女人,二者分别代表精神和肉欲。虽然她们使他远离了谋杀,正如《罪与罚》中的索尼娅,但她们并没有拯救他,也没有宽恕他。更为糟糕的是,她们将他交给了警察。这个结局既不是宽恕的反面,也不是一种惩罚。命运无法违抗的平静降临于主人公身上,小说在一种无法逃避的温情之中结束,这种温情或许是女性化的,这不禁让人想起杜拉斯洞穿一切的语气,那是对笼罩于主体身上的悲痛的无情映照。李斯佩克朵所呈现的世界有别于陀思妥耶夫斯基,它并非一个宽恕的世界,但是,主人公之间依然存在一种共谋关系,即便分离,他们之间的关联也依然存在,一旦小说结束,这些关联就形成了一个友好而不可见的环境。又或者,这样的幽默贯穿了作者所书写的凶残故事,它超越了对邪恶的阴郁表现,具有一种净化的作用,使读者从危机中解脱。

然而,上述一切在杜拉斯笔下都不存在。死亡和痛苦是文本的罗网,抵挡不住文本魅力的读者将成为共谋,承担不幸:他可以真正地停留其中。瓦莱里、凯卢瓦或布朗肖所谓的“文学危机”在此达到了顶点。文学既不是自我批评,也不是批评,不是一种巧妙地混合了男与女、实与虚、对与错的普遍化的模棱两可,在这样一场幻灭的盛宴之中,某种相似物(semblant)在某个不可能的对象或某个无法追踪的时间的火山上舞蹈……在此,危机使得书写停留在所有意义的扭曲之下,它同时也坚持对疾病的揭露。这样的文学不具有净化作用,它遇见、承认并传播了恶,而正是恶将它调动了起来。它是临床话语的反面——它与之相近,却享有疾病附属的益处,它培养、驯服疾病,却从不将其耗尽。经由这种对不适(malaise)的忠诚,我们明白,在电影的新浪漫主义之中,或者在对传递意识形态或形而上学的信息和思考的关注之中,可以找到一种替代方案。处于《毁灭,她说》(Détruire, dit-elle, 1969)和将爱与死亡这一主题进行极度浓缩的《死亡的疾病》(La maladie de la mort, 1982)之间的是:13年的电影、戏剧创作和解释。

在《情人》(1984)中,爱欲的异国情调取代了因心照不宣的死亡而变得疲惫不堪的存在和言语。杜拉斯笔下不断出现的痛苦而致命、自觉而克制的激情在此展露无遗(“她可以回答说她不爱他。她什么都没说。突然,她明白了,就在那里,在那一刻,她明白他并不认识她,他永远不会认出她,他无法了解如此多的反常行为”)。但是,社会和地理层面的现实主义、关于殖民地苦难和占领时期动荡的新闻报道式的叙事、母亲的失败和仇恨的自然主义将卖淫少女美妙而病态的快感重重包裹,少女沉溺于富有的成年中国男人哀怨的肉欲之中。这一切带着忧伤的色彩,同时又带着一个专业叙述者不屈不挠的印记。在这里,女性的享乐依然是一个无法实现的梦,它被锚定在某种地方色彩之中,锚定于一个故事之中。诚然,这个故事很遥远,但是第三世界的闯入以及家庭内部厮杀的现实使它显得如此真实,它离我们异常地近,和我们的关系异常地密切。在《情人》里,痛苦获得了一种新浪漫主义的、历史和社会的共鸣,这也正是它在媒体上获得成功的关键之所在。

或许并非杜拉斯所有的作品都遵从这种对疯狂的苦行般的忠诚,这种忠诚在《情人》之前已经存在。不过,它在某些文本之中表现得尤为突出。

爱的广岛

因为广岛事件真实发生过,所以不可能有什么人为的技巧。无论是面对原子弹爆炸的悲剧性或和平主义技巧,还是面对情感伤害的修辞性技巧。“我们唯一能做的,就是探讨谈论广岛的不可能性。对于广岛的认知被先验地视为典型的精神圈套。”

亵渎,是广岛本身,是这一致命的事件,而不是它的后果。杜拉斯的文本尝试“打破用恐怖来描述恐怖的手法,因为日本人自己已经这样做了”,尝试“将这样的恐怖印刻在爱情里,从而使它在灰烬之中重生,而这样的爱情必然是独特而又‘令人赞叹’的”。核爆炸渗透进爱情之中,它毁灭性的暴力使爱情变得不可能,却又充满非凡的爱欲色彩,那是一种被谴责却富有神奇吸引力的爱情:埃曼纽尔·莉娃(Emmanuelle Riva)在某次激情巅峰之时所扮演的女护士同样极富吸引力。小说和电影都不是以原定的蘑菇云开场,而是以一对相拥恋人的身体碎片开场,那或许是一对垂死的伴侣。“在他们身上,我们看到了残缺不全的躯体——从头部和腰部被截去——在动——因为爱情或因为垂死——上面相继覆盖了灰烬、露水、原子弹带来的死亡——和情欲满足后的汗水。”爱情比死亡更为强烈?或许是吧。“依然是他们个人的故事,尽管短暂,却胜过广岛事件。”但或许不是。因为,他来自广岛,而她则来自内韦尔。在那里“她曾经疯过,因为恶意而发疯”。她的第一位恋人是个德国人,他在光复时期被杀死,而她被剃了光头。她的初恋被“愚蠢的绝对和恐怖”扼杀。然而,广岛的恐怖却在某种意义上将她从法国的悲剧中解救出来。原子武器的使用似乎证明,恐怖并不指交战双方中的某一方,它既没有阵营也没有派系,但它具有绝对的杀伤力。这种对恐怖的超越让这位处于爱恋中的女人从不必要的罪咎感中解脱出来。从此,年轻女人带着她“无处安放的爱”四处游荡,直到广岛。两位主人公之间的新恋情产生于他们自认为幸福的婚姻之外——那是一种强烈、动人而真实的爱。然而,他们的爱情同样也将被“扼杀”:双方身上都隐藏着一场灾难,一边是内韦尔,一边是广岛。在无言的沉默之中,无论多热烈,爱从此都将被悬置、碾碎、摧毁。

爱对于她而言,是爱一个已经死去的人。新恋人的身体与初恋的尸体混同了起来,她曾趴在那具尸体上,一天一夜,她曾尝过他的血。激情由于日本恋人所带来的对不可能的偏好而被强化。尽管杜拉斯在剧本说明里强调他国际化的一面,强调他西方化的面庞,但他依然是一个他者(我们暂且不说他来自异国),他来自另一个世界,来自彼世,以至于他的形象与那位她所爱的、在内韦尔死去的德国人的形象融为一体。但是,这位活力十足的日本工程师同样被打上了死亡的烙印,因为他身上必然带有原子弹所带来的死亡的道德印记,他的同胞是第一批受害者。

承担了死亡重负的爱还是死亡之爱?变得不可能的爱还是对死亡的恋尸癖般的激情?我的爱人来自广岛,又或者:我爱广岛,因为它的痛苦是我的爱欲(éros)?《广岛之恋》(Hiroshima mon amour)维持了这种模糊性,这或许是爱情的战后版本。除非爱情的这一历史版本揭示了相爱至死的深刻模糊性,揭示了所有激情的致命光环……“尽管他已经死了,她依然想要他。她无法控制地渴望得到他,而他已经死了。身体空了,气喘吁吁。嘴唇湿润。她处于欲火中烧的女人的姿态,不顾廉耻,甚至庸俗不堪。比在任何其他地方都更显得不知廉耻。让人恶心。她想要一个死人。”“爱情让人更坦然地放弃生命。”

爱情在死亡里的内爆和死亡在爱情里的内爆在疯狂的无法承受之痛中得到了极限的表达。“我被当成了死人……我疯了。因为恶意。我似乎在往母亲脸上吐口水。”这样的疯狂,致命而又充满伤痛,不过是她对他的死亡的一种吸纳:“人们或许会以为她死了,因为他的死亡让她如此痛不欲生。”主人公之间的这种认同,直至模糊了他们之间的界限、言语、存在,是杜拉斯世界里持续出现的形象。她没有像他那样死去,她在爱人死后继续活着,但她活得像死人一般——她脱离了别人,脱离了时间,她有着母猫一般永恒而兽性的目光,她疯了:“在内韦尔因爱而死。”“……在这具已经死去的躯体和我的身体之间,我看不出任何区别……在这具躯体和我的身体之间,我能看到的只有相似之处……在号喊,你明白吗?”这种认同频繁出现,甚至可以说是持续存在,这是一种与哀悼对象之间绝对而不可抗拒的认同。由此,哀悼变得不可能,它同时又将女主角变成了被鲜活的尸体占据的地下室。

《黑太阳:抑郁与忧郁》,[法]朱莉娅·克里斯蒂娃著,郭兰芳译,守望者|南京大学出版社2024年3月。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司