- +1

策展记|名物、通感与造艺:牡丹新编

洛阳牡丹天下知名,因花而聚的各式节庆与集会,为这座古城引来了如织的访客与惜花之人。从春入夏,展览“牡丹新编”的故事就发生在这里。

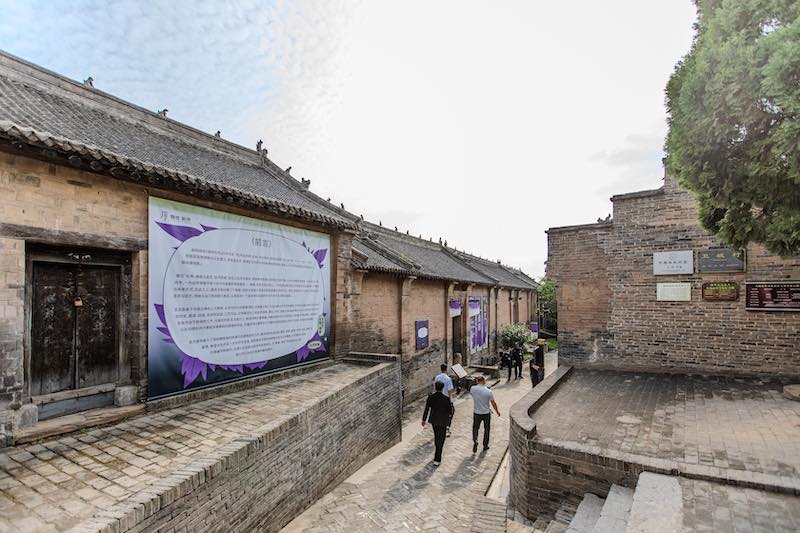

魏家坡古民居,位于河南洛阳市孟津区,是豫西一带罕见的保存至今的清代建筑群落。受“魏坡·新序”项目的邀请,、群展“名物、通感与造艺:牡丹新编”近期在魏紫文化中心内展出。策展人将展览这一视觉性的活动纳入了魏家坡古民居的建筑保护与活化再利用之中,并与周边区域的建筑改造与更新项目一齐发力,在古老的中原大地之上,创造出一座崭新的文化生活目的地,并为河洛之间地方文化的再造与复兴,作出一些崭新的尝试与努力。

“魏坡·新序”项目

“魏坡·新序”项目

“牡丹新编”重在一个“新”字,突出“新意”“新作”与“新感受”,探索在传统的牡丹文化展览之外,新的审美方式发生的可能。本次展览邀请了来自不同地区和领域的十五位艺术家及一位民间收藏家参展,展览的形式与媒介包括水墨、木版画,油画,还包括了观念摄影、动态影像,以及基于3D图形与计算机的跨媒体作品。最终,通过展陈设计的出色工作,将作品与豫西民居院落融合,转化为多维、丰富的空间装置。

艺术家们各展其能,他们的作品或探讨“生活之物”与“艺术之物”的转化,或将高雅与民间的界限打破,使其回到文化与媒介历史的普遍场域之中。当历史与当代、东方与西方、叙事与工艺等互为对应关系的线索徐徐展开,牡丹的艺术形象就此延展出去,衍生出不同的视觉形象和意义。

“名物、通感与造艺:牡丹新编”展览现场

“名物、通感与造艺:牡丹新编”展览现场

营造“地方”与展示“地方”

欧阳修在《洛阳牡丹记》中写道:“牡丹出丹州、延州,东出青州,南亦出越州,而出洛阳者,今为天下第一。”自唐宋时起,牡丹就与洛阳这座城市的名字紧密联系在一起。其特有的自然博物与文化史上的意义,使其成为河、洛地区为中原文明供给养料的物证,更是认识古代中国物质文明发展史的一脉有趣线索。无论是在高雅艺术还是民间工艺之中,牡丹都被赋予了超乎寻常的象征寓意。

“名物、通感与造艺:牡丹新编”在5号展厅前亭展出作品《惜春》,摄影:刘才龙,后期:傅睿祺,2024年。

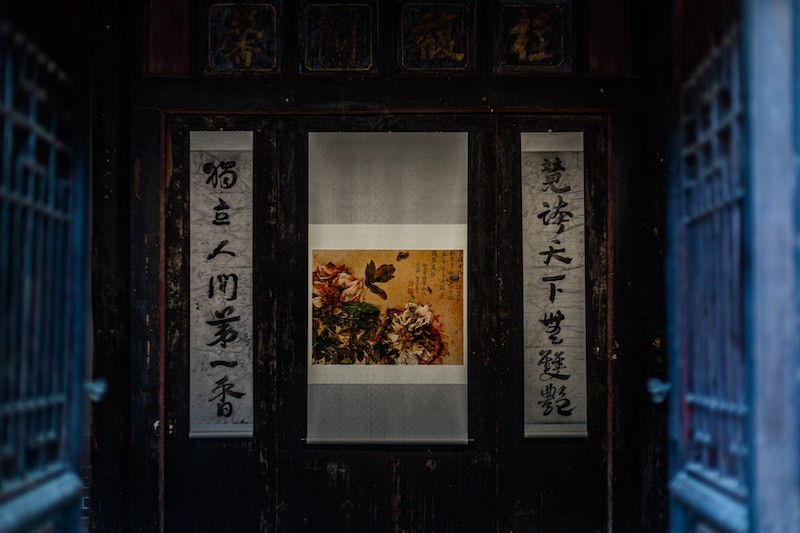

13号展厅包含了艺术家冰逸的纸本水墨《丹瀑图》,艺术家董文胜的摄影《大金粉》(以立轴装裱)与书法,以及以牡丹为研究主题的国内外艺术出版物,2024年5月。

由于长时间扎根乡村、乡镇和县域,左靖工作室策划的展览常常需要以创造性的方法,完成地方的各类文化项目委托。在过去的十年间,对于县域范围内的文化发掘,工作室开创了“乡村考现学”系列,第一个展是2020年在河南修武县大南坡村开幕的“乡村考现学:修武的山川、作物、工艺和风度”。今年5月,这个系列的第二个展“乡村考现学:宁化客家的源流、风俗和匠作”将在福建宁化县沿溪村的清代民居甯家大院举办。

“乡村考现学:修武的山川、作物、工艺与风度”,大南坡艺术中心开幕展,河南修武大南坡村,2020年9月。摄影:朱锐

“乡村考现学:宁化客家的源流、风俗和匠作”,甯家大院,福建宁化水茜镇沿溪村,2024年5月。海报设计:马仕睿

“考现学”意味着在乡村展览的一种工作方法,“考”是以类似田野调查的方式,以学习与观察的谦恭心态,缓慢地参与乡村走访和文献爬梳的点滴;“现”则是过去的总和集合于当下,所形成的乡村社会的各个复杂而特殊的面向,“乡村考现学”后面展开的则是经调研后提炼出的有关县域文化的关键词,侧重于“历史长河”中的乡土文化在当代的解读和传承。

“共振村声”戏台成为了河南修武大南坡村(2021年)以及洛阳魏家坡村(2024年)重要的公共文化空间之一,建筑设计均由场域建筑完成。

“共振村声”戏台成为了河南修武大南坡村(2021年)以及洛阳魏家坡村(2024年)重要的公共文化空间之一,建筑设计均由场域建筑完成。

2022年6月28日,应多年合作伙伴宋群的邀约,策展人左靖第一次去魏坡,也是第一次到洛阳。从某种意义上来说,洛阳是中国人的原乡——神秘性和神圣性兼具,一个永远处在想象且无法到达的地方,尽管策展团队尤为珍视这次展览的机会。但是,左靖仍然认为,作为外来者,他们还并没有真正地进入洛阳。

策划“牡丹新编”展览,或许是认识洛阳的其中一站。由于魏坡新序与洛阳城所特有的文化物产资源,作为“艺术物(Art Object)”的牡丹被设定为展览叙述的主要对象,而这道半命题的前后留白则是留给策展团队的理论与想象空间。在调研的前期,策展团队发现洛阳牡丹博物馆已经在植物品种、经典人文、历史以及牡丹与这座城市之间的深厚文化渊源方面做了出色的工作。这让他们意识到,对于一个体量中等的当代展览而言,如何着眼于“故事新编”,以全新的方式去处理牡丹这一视觉文化符号,才是本次展览的意义所在。

在长达一年多的筹备过程中,随着思考的深入,策划方案亦不断发生着变化。参展名单亦在破题过程中逐步形成、积累并最终完善。其中既有策展团队多次合作的艺术家,也有因对牡丹这一主题持续深入的探索而聚拢的新面孔。无论是以油画、水墨、木刻、设计、影像还是计算机多媒体作为媒介,他们的创作始终秉持着更加当代与开放的姿态,使得展览呈现出可以容纳不同视觉语言的能力。

“名物、通感与造艺:牡丹新编”包含17个展厅,上图参展艺术家及作品:黄清穗《纹藏·牡丹》

“名物、通感与造艺:牡丹新编”包含17个展厅,上图参展艺术家及作品:陈栋帆《木板》系列

“名物、通感与造艺:牡丹新编”包含17个展厅,上图参展艺术家及作品:冰逸《丹瀑图》

“名物、通感与造艺:牡丹新编”包含17个展厅,上图参展艺术家及作品:洪磊《牡丹亭》《我梦见蒙元入侵江南后的第一个春天(桃花、芍药、梅花)》,

“名物、通感与造艺:牡丹新编”包含17个展厅,上图参展艺术家及作品:艾瑞(Arie Kishon)《沏》(Infusion)

希望“牡丹新编”可以生产出可供当下传播的地方文化内容,提炼出具有清晰识别度的地方文化象征,从而为地方叙事的再次启动服务。

从“白盒子”到“黄盒子”

十九世纪以来,现代美术馆空间通常被定义为白盒子(White Cube)——纯粹、明亮、中性,是一种客观规范的空间。2006年9月,在上海青浦区小西门一个古镇民居的建筑群落里,策展人高世名、张颂仁和艺术家胡项城为应对“白盒子”而提出了一系列的当代艺术创作与展示计划,他们认为传统民居是中国文人书画精神的空间载体,当代艺术应该与传统民居发生有趣的碰撞,以此来探讨一种别样的空间意义的可能性。为对应白盒子,这种传统的中国式空间被称为“黄盒子”。

“白盒子”是因应欧美现当代艺术的发展轨迹而形成的产物。白盒子空间往往将艺术物呈现为可供膜拜与凝视的物件,将它们与其所在的生活世界隔离开来,同时也将审美体验的空间与日常体验的空间隔离开来。与之相对的是,在中国式的文化空间内,则讲求“观赏”与“玩味”的意趣,人与物亲切有情,或寄情于天地,或赏玩于指间方寸,形成别具一格的精神取向,并塑造出与神圣不染的“白盒子”截然不同的空间关系。

从2011年开始,策展人左靖离开北京798,长期在乡村工作。在这期间,他花了三年时间,在徽州地区修缮了两幢清代徽派民居——如上所说的“黄盒子”。由他所策划的乡村展览,也在很多不一样的黄盒子空间内展开:徽州的祠堂和民居,贵州的侗族禾仓和新建的木构建筑,还有云南的傣族和布朗族的干阑式建筑,等等。

“牡丹新编”所在的展览空间正是一种典型的“黄盒子”空间。魏紫文化中心位于魏坡古民居南3号院和4号院,其中3号院是三进,4号院是五进,两组院落相连互通,空间的丰富性自不待言。布展期间,正值魏紫牡丹盛放,室内的牡丹作品与室外的鲜花互相映衬,斑驳的墙面颜色,与当代摄影作品的色调相得益彰,形成一种非常奇特的环境和色彩映照,使整个展场化身成为两组巨大的空间装置。

“牡丹新编”展览现场

“牡丹新编”展览现场

同时,“黄盒子”也为展陈设计带来更多的挑战与可能性。本次参展的作品既有倚赖水墨笔触、木板画色彩的艺术新构造,也有基于观念摄影、动态影像,以及3D图形的计算机多维模拟的跨媒体作品。如何以维护、保存传统民居的建筑底色为基准,辅以多样化的展陈设计,使得作品有机地嵌入洛阳魏家坡村的清代古建筑群落之中,转化为多维、丰富的空间装置,是设计师所面临的主要课题。

参展艺术家及作品:蒋志《旧颜》系列

参展艺术家及作品:丘《怒放》

两组院落的正厅中堂均以传统陈设为形式,将图像幻化为一种“感物”的符号。其中一件中堂黑白摄影中的牡丹“大金粉”,通过艺术家董文胜的手绘上色,显得异常艳丽,成为引导观众从当下经验进入迷雾般历史的纽带与通道。另外一件中堂摄影也是董文胜的作品,其底图是清初画家恽寿平的《牡丹册页》中的一幅,经过轻微焚烧的画面处理,形成一种历史的沧桑感,与传统民居的时代气场相互呼应。

展出现场

从整体的展示效果看,牡丹这一传统的意象被赋予了当代的视觉表达,有影像,有灯箱,有装饰,有实物,这些丰富跳跃的视觉传达在传统的中国式空间,即黄盒子当中依次布列,并被注入生机,又值院中牡丹盛放,樱花、流苏左右相伴,牡丹这一符号经由各种视觉叠加,形成多维而强烈的心理感受,凸显出传统与当代精神的碰撞。对访客们而言,这既是一次观展的体验,也是一次游园的奇妙之旅。

从创造“视觉”到激发“观念”

对策展团队而言,本次展览所提出的命题与讨论,不仅仅在于提供视觉上的多样性,更着重于观念上一次革新。通过艺术家的表达和展览叙事的脉络,能够将牡丹这一传统形象”转译“、内化或重造为新的语言。在这个过程中间,恰当的解构、破坏、类比抑或是回归本原,都可以帮助观众加深对于主题的多样化理解。

“牡丹新编”不仅仅将牡丹做为美的历史客体来讨论。如何将看似传统的文化符号与“现在时态”的洛阳本地生活结合,参展艺术家黄可一的作品《击鼓传花》是一个最好的注脚。这个系列作品的创作始于一个艺术品消费问题的社会调查,通过分析淘宝网数据,黄可一企图发现作为最喜闻乐见的牡丹画背后的批量生产机制,为此,从“我想买一张牡丹画”的对话框开始,他走访了洛阳“农民牡丹画第一村”——平乐村——据说有一千位村民画师在进行集体性的艺术生产。黄可一采访了画师郭亚桃,了解到普通村民画师的日常绘画生产和商业收益情况。当然,这些田野调查只是一个宽阔的社会背景,黄可一真正的创作是激进和富有颠覆性的——艺术家以淘宝网上畅销的一批牡丹画为参考,用3D建模软件将这些平面的牡丹画立体化,再将立体牡丹模型渲染成晶莹剔透的水晶般质感,然后通过图形处理软件将立体牡丹模型平面化,使画面呈现出绚烂、璀璨和华丽的感觉。背景处理成深紫红色或深蓝色,也更显典雅幽静。

艺术家黄可一作品《击鼓传花》系列在展览现场,2024年5月。

与此形成互文关系的是王音的绘画。中国在20世纪初的系列历史性变革之后,“牡丹”这一图式也如旧时王谢堂前之燕,翩翩飞入中国最广大草根民众家中,成为了80、90年代普通家庭中最常见的墙上装饰。王音与民间画师合作,让画师们批量复制艳俗的牡丹形象,并让牡丹这一符号有序地布满整片画布。艺术家用大笔触描绘的天地与画师笔下高度细节化的牡丹,这两种审美强势地存在于同一张画布,给观者以压迫感。同样是与民间画师有关,王音讨论的是另外一个话题,即民间绘画和西洋绘画的兼容性问题,压倒性的身份权力关系所发生的扭曲,引发人们对于东西方艺术机制,乃至艺术权力本身的反思兴趣。

艺术家王音作品《花》(复制品)在展览现场,2024年5月。

沿着牡丹的图像学叙事这一思考路径,艺术家谭彬的命题创作则包括了“内部肖像”与“外部历史”两个维度。“草木本心”是一组以X光拼贴图像组成的影像装置,艺术家选择对两类事物进行X光扫描,一类是不同品种和生长周期状态中的牡丹,包括由种子、花苞和绽放的花朵组成的生命有机物;另一类是各类“牡丹”牌的日用物品,有香烟、手表、香烟等。在X光的透视下,直观地呈现出人造物与植物之间的内在差异。“变形记”是一件新的视频作品,艺术家以生成式AI的方法处理大量的牡丹图像,呈现了牡丹的文化是如何完成了从唐宋到明清这一历史跨度的图式演变,并再度成为解放后国民百姓日常接触的品牌符号。在展览现场,“草木本心”与“变形记”并置,将牡丹在符号化过程中所涉及的外延与内涵结成一体,意指(signification)的体系最终得以昭示。

艺术家谭彬以影像和灯箱装置的方式,展出《牡丹考·草木本心》和《牡丹考·变形记》,2024年5月。

“牡丹新编”还将在洛阳魏家坡村持续展览至2025年春。它就像一个传送门,从展览的本来意义出发,提醒人们无论使用何种形式的媒介,重要的是允许新的视觉形式与美学观念介入、发生,向文本、声音、视觉、装置等多种形式拓展,从而生成更加具有开放性的语汇。希望它所能聚起的意义,可以继续超越宣传牡丹文化与地方创生这一初始范畴。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司