- +1

戛纳七朝元老,将电影送进坟墓

戛纳Day 6 | 本届最争议影片,史诗级别的身体恐怖

喜马拉雅APP订阅 深焦Radio

苹果播客订阅 深焦DeepFocus Radio

小宇宙APP订阅 深焦DeepFocus Radio

微信播客订阅 深焦艺文志

Spotify订阅 深焦DeepFocus Radio

第77届戛纳国际电影节

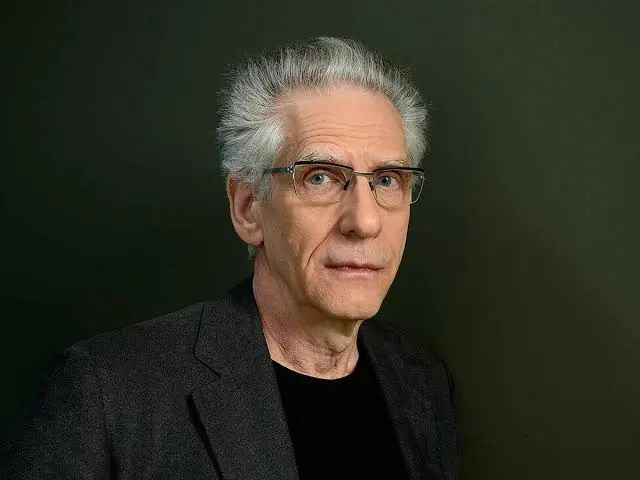

戛纳第七日,大卫·柯南伯格携新片《裹尸布》亮相戛纳主竞赛。本片是柯南伯格第七次入围戛纳主竞赛,他导演的上一部电影《未来罪行》在2022年的戛纳进行了首映,故事探讨人体的生物变异,他发明了一种超越以往可能性的革命性方法。在《裹尸布》中,大卫·柯南伯格走得更远,他在用电影来质疑死亡本身。

大卫·柯南伯格开始写这部电影,是为了纪念七年前去世的妻子。在这部极具个人色彩的影片中,导演梦想着即使死后也能与现实持续联系,通过一种安装在死者停尸房的覆盖物。这些数字裹尸布可以让生者看到尸体在坟墓中腐烂的过程。在《东方的承诺》和《危险方法》之后,柯南伯格和文森特·卡塞尔第三次合作。卡塞尔扮演了导演令人不安的替身。

今天,我们翻译了一篇来自《裹尸布》Presskit的采访文章,一起走进这部电影的创作过程,柯南伯格也在采访中谈论了自己对于死亡的看法。

《裹尸布》剧组亮相戛纳

本片虽然在MOIRÉE 场刊中与《风流一代》评分并列第一,但在深焦场刊评分中,本片是主竞赛最低一档的电影,目前有三人评价,平均分仅有1.3分。高概念开始,狗血剧结束。body horror不复存在,只剩下单纯被剥削的女性身体,有趣的是,本届主竞赛目前至少有四部电影涉嫌身体剥削,但结果是见仁见智了。在阴谋论上,柯南伯格也许TikTok刷太多,不知道会不会在时事新闻评论区刷“打倒中俄”。

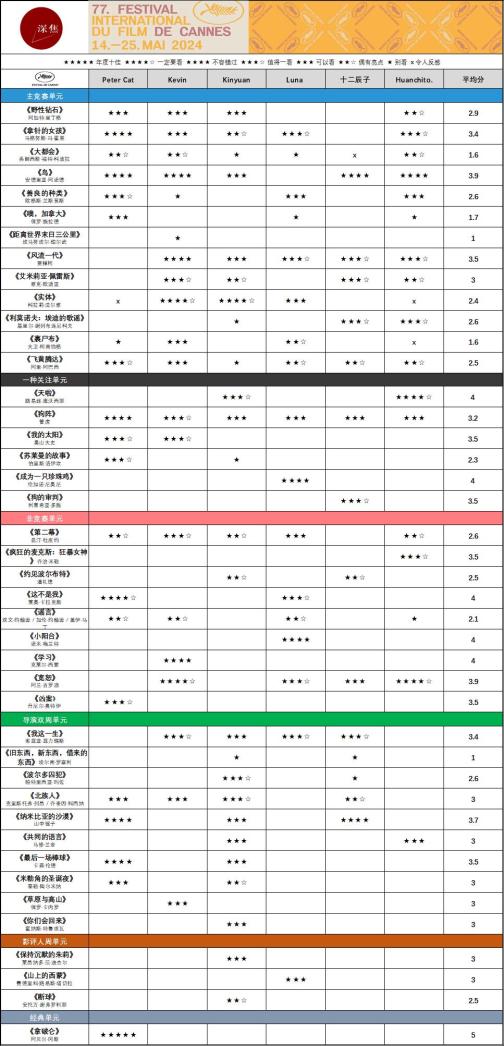

深焦场刊

主竞赛单元

裹尸布

The Shrouds

导演: 大卫·柯南伯格

编剧: 大卫·柯南伯格

主演: 文森特·卡塞尔 / 黛安·克鲁格 / 盖·皮尔斯 / 何家蓓 / 阿尔·萨皮恩扎

类型: 惊悚 / 恐怖

制片国家/地区: 法国 / 加拿大

语言: 英语

上映日期: 2024-05-20(戛纳电影节) / 2024-09-25(法国)

片长: 116分钟

马光辉

前音乐媒体工作者

高概念开始,狗血剧结束。body horror不复存在,只剩下单纯被剥削的女性身体,有趣的是,本届主竞赛目前至少有四部电影涉嫌身体剥削,但结果是见仁见智了。在阴谋论上,柯南伯格也许TikTok刷太多,不知道会不会在时事新闻评论区刷“打倒中俄”。

Luna ★★☆ 偶有亮点

第六届深焦DeepFocus影评大赛冠军

囊括了柯南伯格的大部分标签,身体恐怖、死亡迷恋,却都浅尝辄止。整部电影可以看作漫长哀悼中的情欲宣泄之梦,最大败笔是以蹩脚的政治阴谋论作为悬疑情节,毁坏了影片的质感。

-外媒评论-

《电影手册》评分

IndieWire

电影那如同停尸房一般的冷漠最终被证明是抚慰人心的——如果你观看的时候没有这种感受,那么也许是在接下来的几天或几周内,当它深刻的思想慢慢渗入你的骨髓,你会恍然意识到这一点。

《卫报》

这是一部以绝对坚定的信念和犀利的严肃性呈现的电影,但相比柯南伯格过往的作品,少了点离经叛道的幽默感。

《综艺》

《裹尸布》可以算是柯南伯格版的“周六夜现场”……每当加入一点新的设定,它好像都在问你:“够不够暗黑?你还想要更多吗?”但这是戏剧还是竞赛?

--

大卫·柯南伯格访谈

文章来源:《裹尸布》Presskit

作者:SERGE GRÜNBERG

译者:Lin

常常在睡觉,偶尔搞电影

卡尔什,50岁,一位著名的商人。妻子去世的阴影长久地笼罩着他,于是他发明了一个打破常规而又饱受争议的系统——墓碑科技(GraveTech)。一个能连接生者与往生者的系统。一个夜晚,包括他妻子的在内的多座坟墓被破坏。卡尔什开始寻找始作俑者。

在英语中,“shroud”(电影的英文名)不仅指“裹尸布”,更广义上还指“面纱”,即掩盖、遮蔽、包裹之物。在大多数葬礼仪式中,人们关心的是如何淡化斯人已逝现实,因而掩盖尸体。因此,我的做法正好相反;我的数字裹尸布揭示而非掩盖事实。

我在妻子去世七年后,受她离世的打击写下这部电影。这个悲剧深深地触动了我。这部电影原本是一次对技术的探索,后来就逐渐演变成了一场个人情感的探索。

大卫·柯南伯格

Q:这些裹尸布能否被看作电影的隐喻呢?

柯南伯格:从某种意义上说,我的主人公创造这些裹尸布就像在创造电影。它们记录的是一种死亡后的电影,一种关于身体腐烂的电影。在《裹尸布》中,我并没有直接探讨这个主题,但我确实想刻画一种“墓地电影”。在影片中,卡尔什意识到他的技术创造出的图像,有时丰富而复杂,与电影技术非常相似。令人惊讶的是,我发现我经常通过看电影来回忆逝者。我看到他们,听到他们。电影在某种程度上是一台召唤幽灵的机器,让人们在死后重现。某种程度上,电影本身就是一个坟墓。

《裹尸布》剧照

Q:您的主人公卡尔什似乎发明了一个挑战死亡本身的墓地。他的妻子的身体并没有真正死去,它继续着它的故事,卡尔什也表现得好像他的妻子并未真正离世。肉体腐烂着,但他们之间的奇特关系得以延续。

柯南伯格:如果你是一个信徒,你可能会相信死后有生命。但如果你像卡尔什和我一样,是无神论者,这种关系也能继续,但这种关系需要在更现实、更科学的背景下才能成立。这是一种完全不同的形式。正如卡尔什所说,他无法忍受不知道她的身体发生了什么。因此,这种关系虽然没有通过语言和对话延续,但依然存在。这无疑显得病态、阴森、荒诞,但对于一个哀悼亡妻的人来说,却并非如此。实际上,这代表了一种积极的态度,是摆脱悲伤和绝望的一种方式。卡尔什把所有的赌注都押在了这个高科技墓地上,他投入了大量的金钱和精力。但根本上,一切都建立在身体之上,正如我许多电影中所探讨的,“身体是现实”,当我们对此深信不疑时,死者的身体以一种现实的形式继续存在,投射在卡尔什生活的世界里。

《裹尸布》剧照

Q:您的许多电影或许并不是关于死后的世界,而是试图超越死亡的概念。

柯南伯格:逝者在我们的记忆中继续存在,我们常常将他们投射到生者的身上,比如孩子们。我们常在他们身上看到我们所认识的逝者的回声。这并不涉及宗教,而更关乎情感与生物学的联系,因为我们的DNA在后代身上继续发挥作用。但这并不是一种通常意义上的联系,而只是一种智力上的延续。这种现象也出现在梦境中。

Q:令人好奇的是,您在这部电影里的视角显得十分乐观。无论是真实的、超现实的,还是无意识的,都为了一种坚不可摧的联系走向着未来。

柯南伯格:是的,确实如此。如果真的那么绝望,主角早就自寻短见了。电影中也有很多幽默元素,就像生活中一样。

《裹尸布》剧照

Q:另外,我们也几乎可以在《裹尸布》中找到某种“浪漫喜剧”的形式。

柯南伯格:我从来无法预见观众会如何接受我的电影。如果我路过一家录像带店,发现我的电影被归类为浪漫喜剧,我也会感到非常高兴。

《裹尸布》剧照

Q:这种氛围通过演员得以呈现,尤其是黛安·克鲁格(Diane Kruger,她饰演三个角色,两姐妹和一个化身)以及文森特·卡塞尔(Vincent Cassel)。

柯南伯格:选角这一过程常常不为人知,甚至被人忽视,但我花了很多时间在这上面。选角可以毁掉一部电影,也可以真正提升一部电影。选角建构了剧本的生命力。作为导演,角色也会给你灵感(大笑)。具体而言,《裹尸布》是一次非凡的拍摄经历,演员们不断给我带来超出剧本的惊喜。

《裹尸布》剧照

Q:可以说您的电影也是一部间谍片吗,即使您在创作伊始并没有从这一个类型的视角出发?

柯南伯格:这些奇幻的设定其实是悲伤和哀悼所引发的偏执。我知道这一点,因为我自己也经历过。奇怪的是,当有人去世时,阴谋论总是伴随着痛苦而来。我们会怀疑治疗是否是最好的,医护人员是否真的尽心尽力,药物是否是最适合的,等等。因此,我在《裹尸布》中探讨的正是这种偏执,这种在生死问题上几乎不可避免的阴谋论。我提到了20世纪40到50年代斯大林统治下,阴谋论是如何为清算医生提供了借口。电影也因此有了一种国际性的关切。

大多数人无法忍受死亡没有解释。仿佛死亡必须有一个意义。这并不是真正意义上的阴谋,但内疚感太强烈,以至于我们无法接受偶然和意外。必须有一个罪魁祸首。死亡的偶然性比死亡本身更让人恐惧。这构成了对人类本质的存在主义解释。如果死亡既不被上帝操控,也不是外星人的罪过,那么人类自身就必然成为了罪魁祸首。照这个逻辑,如果妻子的死亡是由中国的阴谋引起的,那就有了意义。这是我在电影中探讨的一个问题:对解释缺席的恐惧,与对因果关系的苛求,埋下了阴谋论的病根。阴谋论也给人一种控制世界的错觉。它让你相信自己优于他人(因为你懂得真相)。

《裹尸布》剧照

Q:您因在作品中将现代科技和科学放在讨论的中心而闻名。在您之前的奇幻电影传统中,科学总是致命的、危险的、充满威胁的……而您却不惧怕技术。

柯南伯格:从我的第二部电影《狂犬病》(Rabid,1977)开始,我就构想了一种如今已成现实的技术,即干细胞技术。科技并不是来自另一个世界并将毁灭我们的东西,它是我们的一部分。它只是我们的镜子。我们是天使或恶魔,而科技同样可以催生美丽或丑陋。对我来说,研究人类的状况一直意味着研究科技。

《狂犬病》剧照

Q:您是否会拍一部关于“技术人类”的电影,讲述当强大的机器与我们的身体连接时,它们将如何增强我们的能力?

柯南伯格:人们害怕变化,但此刻,我通过手术植入的塑料镜片看着你,通过耳机强大的算法功能听你说话。没有这些极其复杂的假肢设备,我的导演生涯早已结束。因此,我自己已经是一个生物机械人了,这也是为什么我不害怕,反而对现代科技充满钦佩。当然,如果要反思资本主义是如何利用这些创造的,那就另当别论了。我的电影在某种意义上是科幻作品,但更重要的是对科技作为人类创造力表达的研究。

-FIN-

后记:大卫·柯南伯格年谱

《毛骨悚然》(Shivers, 1975)

《狂犬病》(Rabid, 1977)

《急速团伙》(Fast Company, 1979)

《灵婴》(The Brood, 1979)

《夺命凶灵》(Scanners, 1981)

《录影带谋杀案》(Videodrome, 1983)

《死亡地带》(The Dead Zone, 1983)

《变蝇人》(The Fly, 1986)

《孽扣》(Dead Ringers, 1988)

《裸体午餐》(Naked Lunch, 1991)

《蝴蝶君》(M. Butterfly, 1993)

《欲望号快车》(Crash, 1996)

《感官游戏》(eXistenZ, 1999)

《蜘蛛梦魇》(Spider, 2002)

《暴力史》(A History of Violence, 2005)

《东方的承诺》(Eastern Promises, 2007)

《危险方法》(A Dangerous Method, 2011)

《大都会》(Cosmopolis, 2012)

《星图》(Maps to the Stars, 2014)

《未来罪行》(Crimes of the Future, 2022)

《裹尸布》(The Shrouds, 2024)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司