- +1

工作坊|上海小刀会起义与老城厢更新

1853年上海小刀会起义爆发,从9月7日占领至1855年2月17日撤出,小刀会起义军占据上海县城达17月之久。这意外成为上海老城更新的契机。

5月12日下午,上海炎黄文化研究会与黄浦区老西门街道在中华路990号老西门社区文化中心青年中心5楼东方数字苑共同举办了“上海小刀会起义与老城厢更新”工作坊,来自上海炎黄文化研究会、上海社会科学院、国防大学的专家学者以及老西门街道的领导和居民朋友参与其中。

本次工作坊由上海炎黄文化研究会秘书处和上海太平天国史研究会承办,上海炎黄文化研究会副秘书长、上海社会科学院研究员李志茗担任主持。老西门社区文化中心主任李宝全和上海炎黄文化研究会会长汪澜先后致辞。李宝全表示非常荣幸能够与上海炎黄文化研究会共同举办这个工作坊,希望能够借此为厘清上海文化脉络、促进上海文化发展起到推动作用。今年适逢上海炎黄文化研究会成立30周年。汪澜表示,上海炎黄文化研究会以研究弘扬中华优秀传统文化为宗旨,积极开展以“炎黄特色、时代特征、上海特点”为主旨的各项工作。研究会成立30年来,团结本市社会科学界的专家学者,开展了一系列学术研究活动和宣传活动。上海在近代中国留下了浓墨重彩的一笔,是了解近代中国的钥匙。上海炎黄文化研究会聚焦本地特色,发扬海派文化。同时还很注意时代性和上海本土传统文化的结合,尤其是与上海历史文化的结合。小刀会起义是上海近代史上非常重要的一个事件,以此为切入点来研究上海小刀会起义与上海老城厢的更新,是非常有历史意义与现实意义的。从某种意义上说,老城厢可以称得上是上海文化之根,值得我们去挖掘其中的价值,希望能够借助我们的专家资源为上海老城厢的更新和保护提供一些思路和办法,推动老城厢乃至整个上海城市的可持续发展。

上海炎黄文化研究会会长汪澜

工作坊共有6位学者发表最新研究成果。城市更新不仅关乎实践,也关乎理念。上海社会科学院文学所助理研究员陈云霞的论文《老城厢近代信仰空间与民间文化》,从上海老城厢近代信仰空间的形成及助力上海城市化、近代化两方面入手,认为老城厢所能提供的文化营养足以代表整个上海城市的文化风貌。对老旧城区来说,往往都是一个强核心,而生活在周边的人则成为城区具有连续性、系统性的粘合剂,在此基础上形成的文化逻辑是整个城市文化生态中的重要一环。因此旧城的城市更新应该利用区位优势,不仅关注遗产的历史特性,更注重遗产的未来潜力,让物质空间方面的振兴式保护能够形成一种引人入胜的公共领域,实现历史价值、文化价值与未来价值、经济价值的平衡。

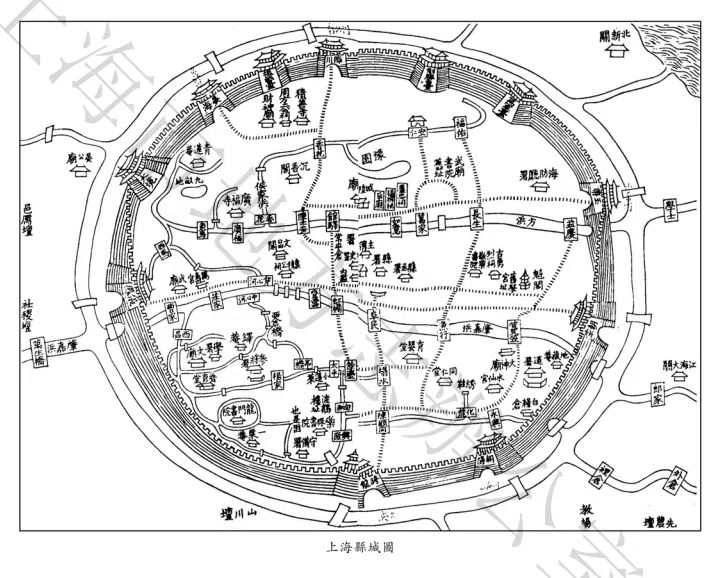

同治年间的上海县城

小刀会起义爆发于外侨群居的上海。国防大学副教授费志杰的论文《小刀会占据上海期间在沪外侨的立场与行为》指出当时英法美列强基于借战端发财的心态,采取居间骑墙立场,所以不管是清军还是小刀会义军,在接受外援方面都是领全国之先。双方都对列强所用武器及战术有近距离的观察与感受,并与列强官兵都有直接接触,列强的应募和军火兜售行为,大大改变了交战双方的攻守态势。尤其小刀会在外籍雇佣兵的大力支持下,为延长斗争时间提供了最大可能。借助外侨援助,清军与义军都接触到了部分西式武器,甚至掌握部分近代战术,客观上为中国军事近代化做出了早期探索。

战争残酷无情,要付出血腥的代价。上海社会科学院研究员马军的论文《上海小刀会战事中的三场大火》通过爬梳已刊史料,发现清军和义军均频繁使用发射火箭,投掷火球、火罐等火攻手段,使得上海县城内外遭受了严重破坏。尤其1953年11月、12月和1855年2月的三场大火,使得这座富庶的东南名邑几乎毁损大半。有着数百年历史的上海县城经此大劫,无论是人身安全、居住条件还是商业环境,已难以再在上海地区占据中心位置,随着“华洋杂处”时代的到来,北面租界地区的大发展及其后来居上,已成为事所必然,由此对近代上海的发展产生了重大而深远影响。

重大事件是引起城市更新的主要因素之一,上海社会科学院研究员李志茗的论文《上海小刀会起义与老城厢更新——以上海文庙移建为例》以具体个案为切入点,考察战争所带来的城市修复与更新。他强调小刀会起义与上海文庙看似风马牛不相及,实则两者关系密切。小刀会借文庙秋日丁祭之机发动起义,迅速占领上海县城,以文庙为大本营,却在一年多后的文庙春祭日前夕,为清军所击败,撤离上海县城。由于文庙被毁及蒙受不洁,不得不移建,这虽是一种被动的行为,却无意间突出内涵发展,所带来的文化集聚效应不仅立竿见影,而且垂之久远,就此可以说上海小刀会起义拉开了近代以来老城厢更新行动的序幕。此事对今天老城厢更新的启示是:从追求文化意义着手,推动历史文脉的传承和活化利用,既能够提升城市空间品质,又可以提升城市的韧性,从而打造高质量的城市环境和城市形态。

小南门警钟楼(李志茗 摄)

王一亭故居(李志茗 摄)

小刀会起义军兵败撤离后的命运如何?上海社会科学院副研究员段炼的论文《小刀会起义军最后的牺牲地——韦天庙小考》,指出小刀会起义军突围后在小闸遭到清军和法华民团的阻击,刘丽川壮烈牺牲,部属数十人被押至韦天庙杀害。韦天庙位于五图法华西镇,原为明鸿胪何子升的家祠,于清初改为庙宇,由法华寺僧兼理,并供奉佛教护法神韦陀天和伽蓝关公。光绪时经当地修葺后设正蒙小学,1958年填浜筑路之际拆除,大致位置在靠近种德桥路的今法华浜路803-815号。1853年9月7日,小刀会起义军进攻并烧毁了位于法华镇的吴淞巡检司署,千年古镇遭到严重破坏。因此,在法华镇韦天庙后处决起义军将士,既是假借庙宇神灵树立政府的权威,更是对小刀会焚毁吴淞巡检司的报复。

城市是现代化的重要载体,作为近代中国最重要的城市,上海更应走在现代化的前列。上海社会科学院研究生符涛的论文《反迷信之外:多元城市社会中的上海城隍庙改造》以民国时期革除旧俗、反对迷信的热潮为背景,论述国民党政权接掌上海后,新生的上海市党部和市政府在革命思潮与反迷信大势下试图推动上海城隍庙的改造问题。结果是反迷信与革命口号所具有的正义性并未将上海城隍庙改造完成,反迷信之外的社会逻辑成为关键。城隍庙的自我改造、主管部门的党政调和特色与上海青帮迷信色彩等因素相互杂糅,为上海城隍庙的保留提供了结构性的支撑。从整体来看,在看似先进与现代的上海,城隍庙的改造过程远不如江浙其他地区那般激进,迟缓且保守的改造过程反映了上海社会更为多元的运作逻辑和社会面向。

最后,上海炎黄文化研究会副会长兼秘书长马军研究员作了学术总结。他说,作为一个老上海人,他小时候就生活在老城厢,也写过关于这段时期生活的一些回忆文章。对他而言,今天这个会非常有意义,勾起了他诸多儿时回忆。他认为工作坊尽管规模不大,但很特别,6篇报告都非常有意思,其中4篇与上海小刀会起义相关,2篇与老城厢历史有关,既有从历史变迁、空间信仰着手,也有从历史考证、时代影响出发,总之都紧扣工作坊主题。老城厢有着非常深厚的历史底蕴,是一个研究的宝库,如果每一个人从自己的角度来看待老城厢,相信还可以找到更多有价值、有意思的议题。这个工作坊也是上海炎黄文化研究会成立30周年系列活动之一,今年围绕会庆,炎黄会将立足上海特色不断发声,为展现上海文化魅力尽自己的一份力,也希望各方人士能够积极参与进来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司