- +1

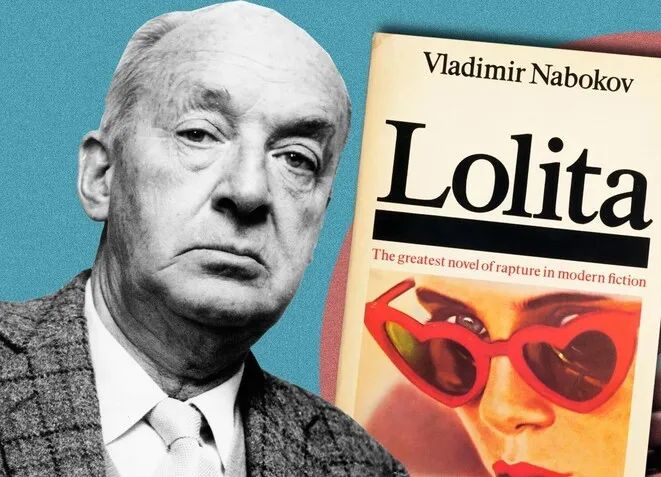

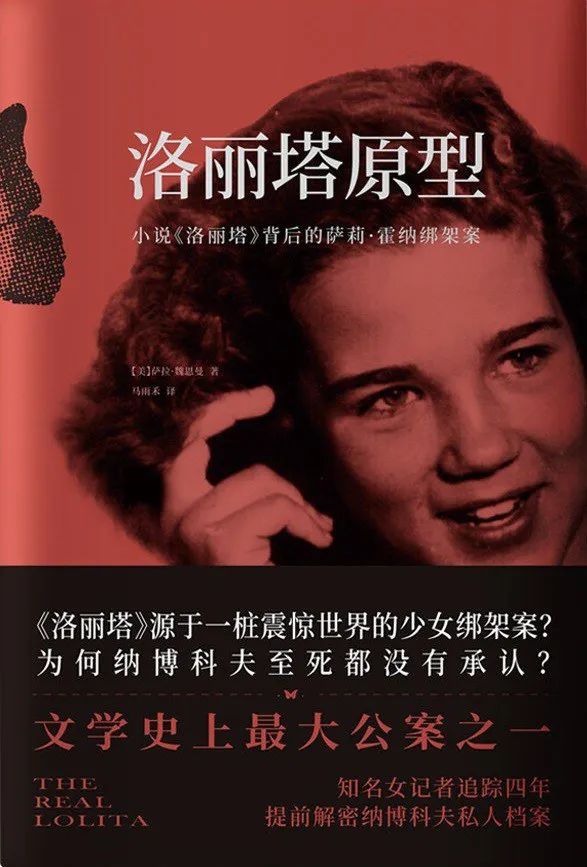

纳博科夫《洛丽塔》背后有原型?非虚构写作调查破解了这段文学史公案

文学报 · 此刻夜读

1948年,11岁的萨莉·霍纳遭遇绑架,被迫进行了一场长达21个月的“环美旅行”。这场悲剧激发了一位作家的灵感,改变了20世纪文学的进程。10年后,一本名为《洛丽塔》的小说在美国出版,改变了纳博科夫的文学声望。时至今日,这本书在全世界范围卖出了6000万余册。而在《洛丽塔》出版前,纳博科夫却多次想销毁手稿,其背后的原因是什么?

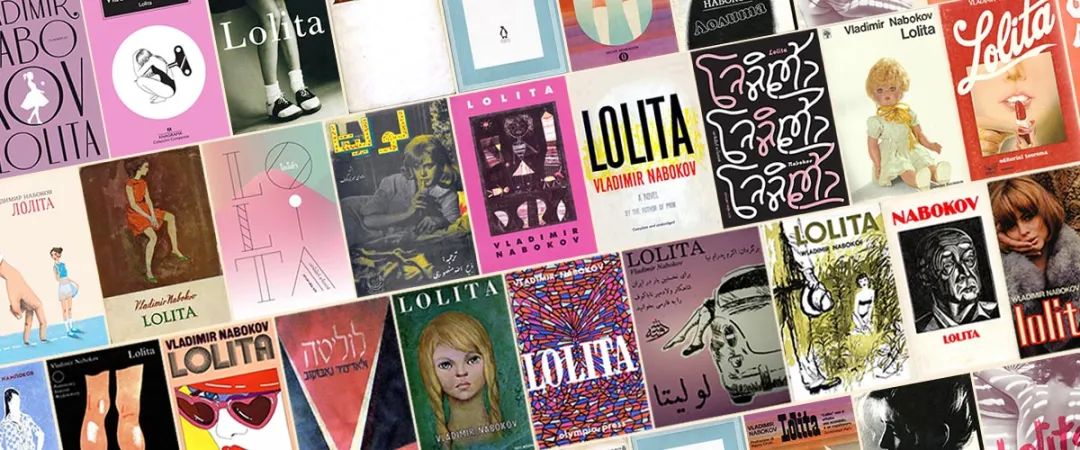

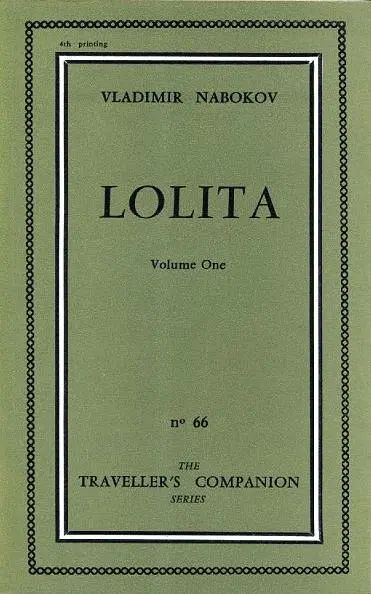

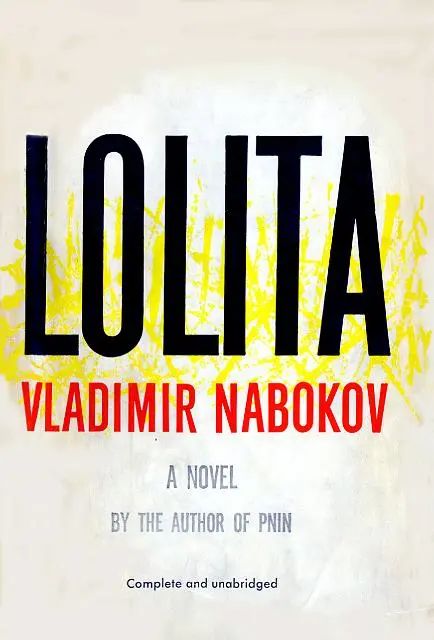

▲ 六十多年来,各种版本《洛丽塔》封面

《洛丽塔》自出版以来一直颇具争议性,有关它的讨论从未间断。这本书不但影响了20世纪文学发展,让弗拉基米尔·纳博科夫名声大噪,也让洛丽塔成为全球最知名的女性文学形象之一。

与此相对的,是被“洛丽塔”吞没的萨莉·霍纳。除了最亲近的家人和朋友外,几乎没人记得她。几十年来,萨莉留下的痕迹就只有《洛丽塔》中一句无关紧要的提及,在她故事之上建立起的文学作品,却成了难以绕过的文学经典,衍生出无数作品和概念,比如“萝莉控”(Lolicon)。

▲ 电影《洛丽塔》(1997)

早在20世纪60年代初,就有记者指出书中角色与现实人物存在联系,遭到了纳博科夫的冷嘲热讽。这位颠沛半生,亲历过俄国革命和纳粹上台的作家,最恨有人通过搜刮生活细节来分析他的作品。所以要接近纳博科夫,无论在当时还是今日,都是个难题。

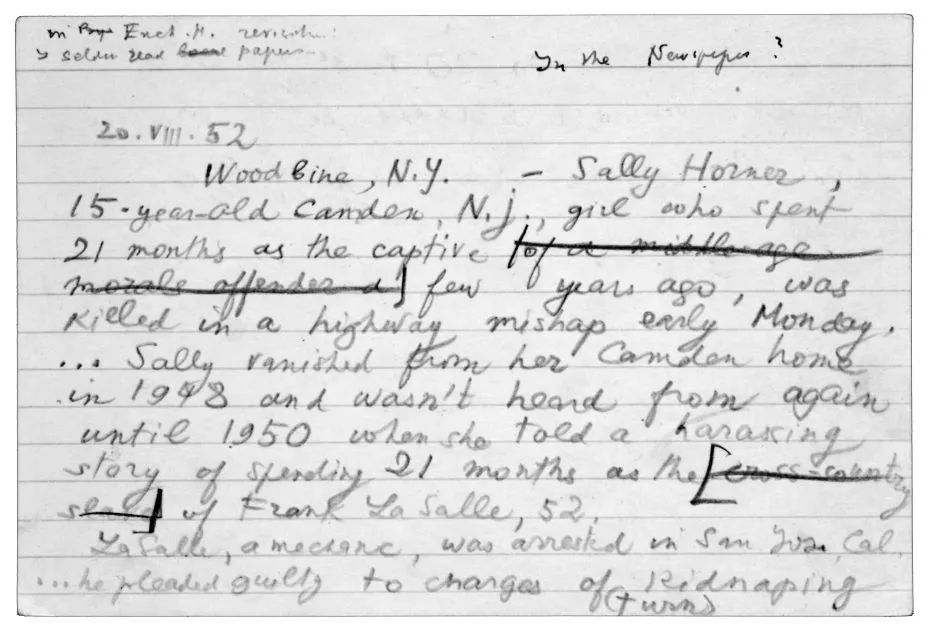

自2009年开始,美国国会图书馆撤销了对纳博科夫的文件五十年限期保护,《洛丽塔原型》作者萨拉·魏恩曼阅读了能找到的所有资料,其中一些甚至仍在限制期内,纳博科夫的笔记、手稿,以及许多富有时代背景的资料,例如简报、信件、照片和日记……

纳博科夫对萨莉·霍纳到底知道多少、是什么时候知道?通过一系列调查,魏恩曼察觉到现实与虚构之间还有着更深的联结,有证据表明,《洛丽塔》的内容高度依附于现实罪案,萨莉·霍纳绑架案对这本小说的影响,远比纳博科夫承认的要多!

▲ 1950年被救出的萨莉·霍纳

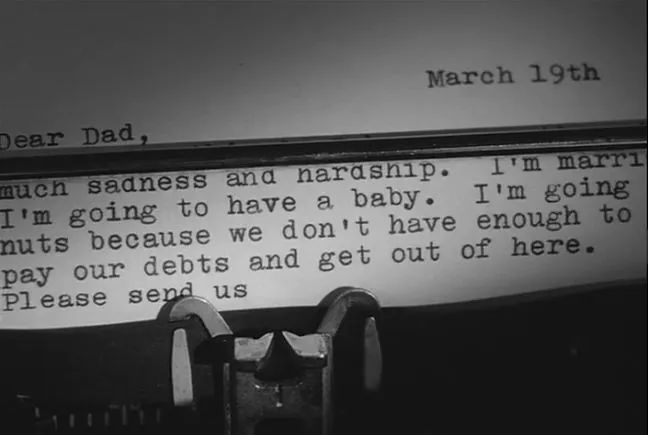

纳博科夫笔记卡片上抄有萨莉·霍纳的报道

魏恩曼的非虚构文学调查让一个在文字中已经消失了的女孩再次复活,书中金句满满,“所谓少女诱惑的文化不断滋长,而小说核心的犯罪、压迫却没能得到关注”,“记住占据小说核心位置的那个小女孩,以及真实世界里所有像萨莉·霍纳一样遭受苦难后幸存下来的女孩们。”

正如《隐谷路》作者罗伯特·科尔克说,“你和我再也不会像以前那样读《洛丽塔》了。”

下面这篇讲述纳博科夫出版此书过程的文章,展现了魏恩曼探查世界文学史上著名公案的一个片段。

[美]萨拉·魏恩曼 著|马雨禾 译

真故图书|北京联合出版公司

节选

《洛丽塔》的写作与出版

1953年12月6日,弗拉基米尔·纳博科夫的一页日记被文学课学生的期末成绩占去大半。最底下的空白处写着:“完成了《洛丽塔》。正正好好花了五年时间。”有那么几年他都以为自己永远不会迎来这一天了。

▲ 电影《洛丽塔》(1962)

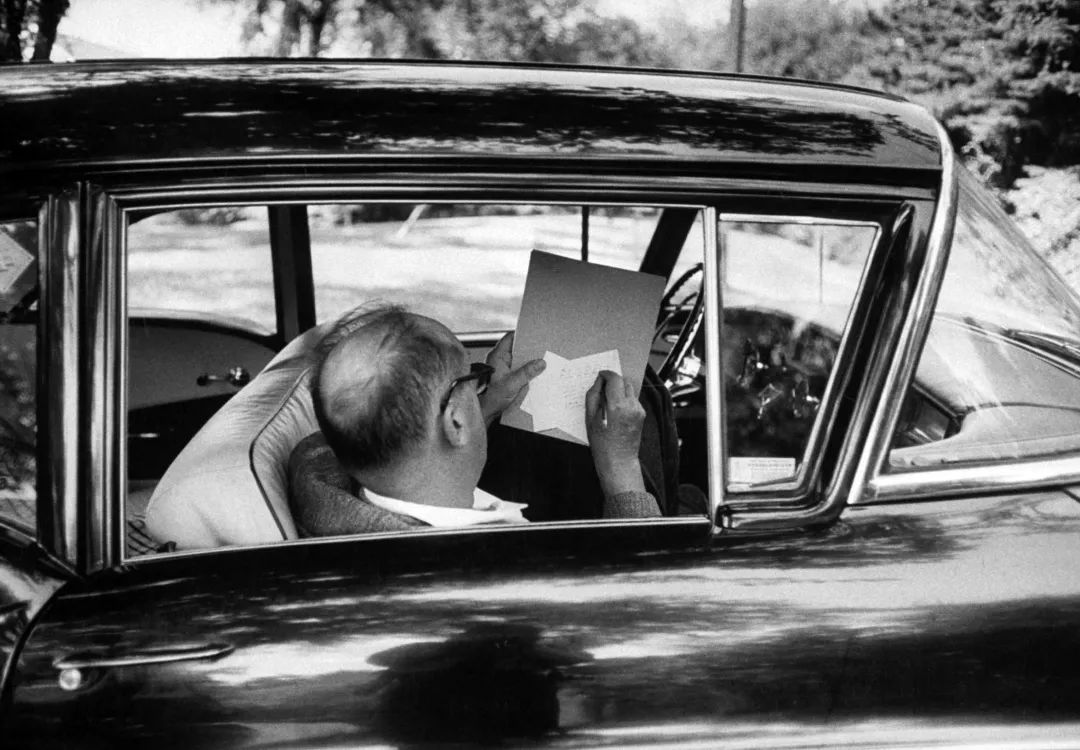

为了有饭吃、有地方住,还能在夏天去旅游捕蝴蝶,纳博科夫必须得在学校教课。除此之外,创作《洛丽塔》的过程中还不时有其他项目插进来——包括翻译作品(《伊戈尔远征记》),以及1951年刚刚出版的首版自传。纳博科夫原本认为这部小说“如果心无旁骛,大概能在一年内写完”,但实际上整部作品构建的过程颇为零散无序。作者逐渐习惯于在车里和床上用便签卡记下思路。

1953年暑季旅行期间,《洛丽塔》的写作进度趋于平稳。纳博科夫处于非常亢奋的状态。他向薇拉口述小说内容,同时“旧手稿的使命一旦完成,就立刻团成纸球丢出车窗外,或者投入旅馆的壁炉”。到了秋季,纳博科夫继续拿着康奈尔的工资,却把教课和批改作业的事务都委托给薇拉,自己每天经常花16个小时来写作。

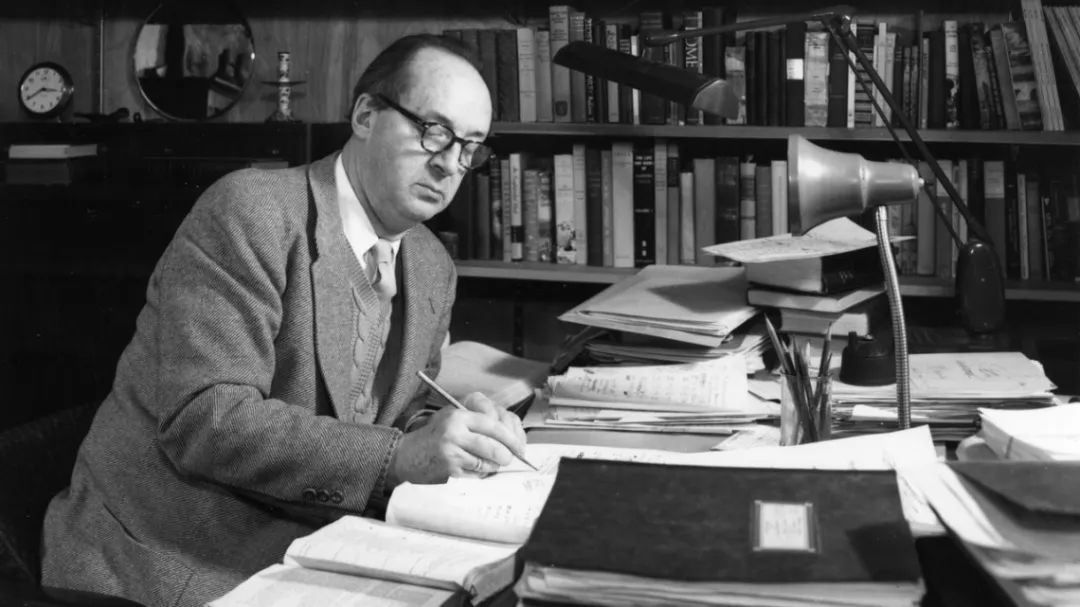

▲ 写作《洛丽塔》时的纳博科夫

手稿越积越厚,纳博科夫却愈发感到担忧。1953年9月29日,他在给《纽约客》编辑凯瑟琳·怀特的信中写道,“五年来我怀着巨大的顾虑,付出了无限的精力,总算是差不多完成了这部庞杂、神秘、令人心碎的小说。”他知道《纽约客》肯定不会同意刊登其中的节选,但是根据协议,纳博科夫的每篇作品都会先交由编辑部审读,而且无论结果如何,他从来都很乐意听取怀特的反馈。她看后很喜欢,但也表示节选确实不适合发表在《纽约客》上。

小说终于完成了。但这场写作拉力其实并非始于1948年12月6日,而是起码在十年前写作《魔法师》时就初具雏形——抑或如同1947年纳博科夫致埃德蒙·威尔逊的信中所述:“我在写一本篇幅不长的小说……讲的是一个喜欢小女孩的男人——标题打算叫《海边的王国》。”纳博科夫知道该作品可能会引发争议,甚至激起公愤;难怪他曾两次试图销毁手稿。这还仅限于外界知道的情况。

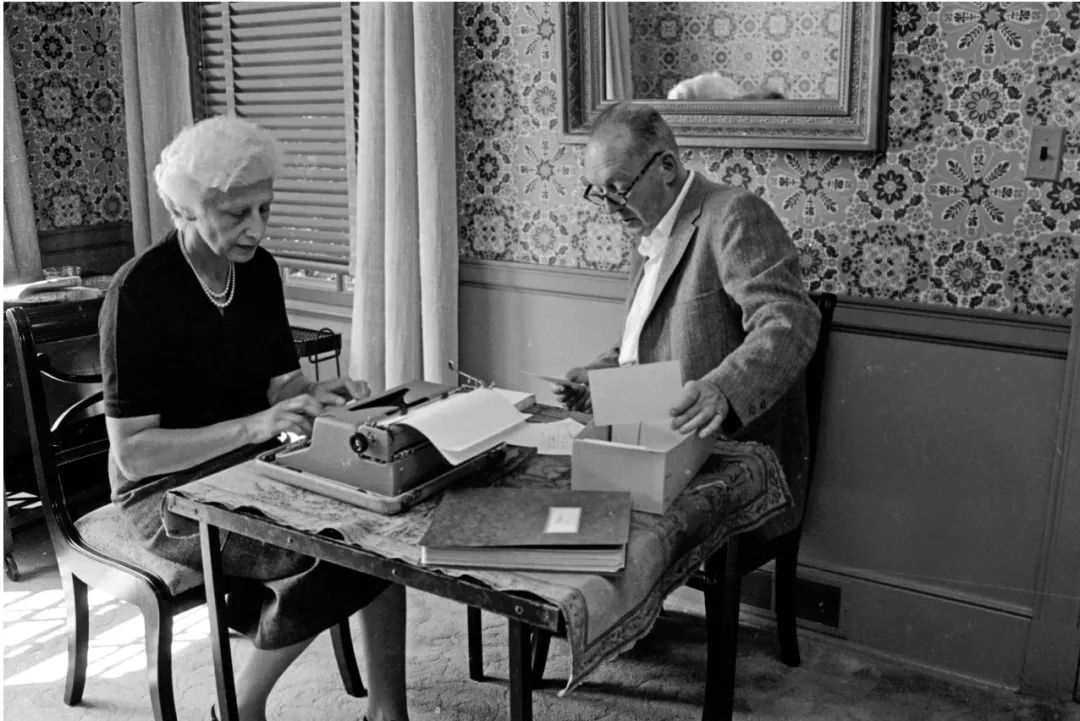

第一次是1948年秋天,在伊萨卡,史黛西·希芙所著的薇拉传记中对此有详细描写。纳博科夫收拾起全部手稿,丢进了塞尼卡街屋后的垃圾桶,薇拉意识到他想做的事情,立马冲出去阻止。她赶到之前,纳博科夫在康奈尔的学生迪克·基根恰巧路过。他看到纳博科夫刚开始将稿纸一页一页投入垃圾桶边生起的火堆里,“薇拉惊恐地从火中捞出了少量手稿。她的丈夫在一旁大发牢骚。薇拉让他‘赶紧到边上去!’。他照做了。她跺灭纸页上的火苗,然后不容争辩地说,‘稿子要留下来’。”

▲ 薇拉与纳博科夫

另外至少还有一回,在纳博科夫试图销毁《洛丽塔》手稿的关头,仍是薇拉及时出现将局面控制下来。纳博科夫对《洛丽塔》的摒弃也许更多是一种表演而非真心,罗伯特·罗珀就指出:“薇拉之所以能救下书稿,是因为她刚巧在现场附近。火堆可不是趁她出门在外时燃起来的。”薇拉的举动使她真真正正成为了守护《洛丽塔》的圣女贞德1式人物。她不惜忍受丈夫的牢骚,勇敢地拯救了20世纪最重要的文学作品之一。

后来,纳博科夫还曾在《巴黎评论》访谈中提起“1950年的某天”《洛丽塔》再次差点被毁的故事。“当时我陷入了瓶颈和忧虑,准备把第一章全部扔进后院的焚烧炉里,是薇拉又一次出面阻止了我,说服我留下手稿,冷静下来好好想想。”这里所说的可能就是迪克·基根目睹的那次,只是纳博科夫记错了日期。或者薇拉又一次守护了《洛丽塔》,不过没有确凿的记录。

将《洛丽塔》投往出版社前,纳博科夫首先提出了一条要求:不能署他的名字。他写信给凯瑟琳·怀特寻求反馈时还特地询问她,出版方是否可能同意这种条件。怀特回复说,以她的经验来讲,作者的身份迟早会泄露。可纳博科夫还是希望匿名。其原因与烧手稿的动机相同:他认为如果跟这样一本爆炸性的书扯上关系,那么不光是写作生涯,就连教职都有可能受到影响。

书稿在纽约各大出版商之间传开,纳博科夫依然坚持不用真名发表。刚开始联络的几家出版社无一愿意出版《洛丽塔》,或许也与他坚持匿名有一部分关系。

纳博科夫在维京的编辑帕斯卡尔·科维奇以及新方向出版社曾与他合作过《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》《黑暗里的笑声》《尼古拉·果戈理》的詹姆斯·劳克林都拒绝了他的稿件。法勒‒斯特劳斯和西蒙‒舒斯特两家出版社也给出了同样的答复:如果因违反淫秽物品管理条例被诉,律师费可能会很高昂,他们不想承担这样的风险。唯一希望出版《洛丽塔》的是道布尔戴出版社的编辑贾森·爱泼斯坦,但是公司总裁刚听到这本书的主题就立刻否决了此项计划。

小说尚未正式出版,文学界却已提前知晓稿件的内容。评论家埃德蒙·威尔逊读过一半后给纳博科夫写信抒发感想(“我认为你的其他所有作品,只要是我读过的,都比这部要好”)。威尔逊写道,《洛丽塔》让他感到五味杂陈——或许是因为他由此追忆起自己的小说《海克特县回忆录》出版后遭遇审查风波,最终成为禁书被粉碎回收的往事。威尔逊的前妻小说家兼文学评论家玛丽·麦卡锡说她在阅读《洛丽塔》的过程中感到“低落、困惑”。他的现任妻子埃琳娜则很喜欢这本书。另外,多萝西·帕克为《纽约客》撰写的一篇讽刺作品中出现了名叫“洛丽塔”的角色,想必她也读过这本书。

上述几位都是颇具影响力的文学读者,可既然小说迟迟不能发表,任何人的评论都毫无意义。截至1955年2月,美国的出版公司全部拒绝了《洛丽塔》。如果还想出版,就不能再局限于美国的严肃文学圈。几周后,纳博科夫跟埃德蒙·威尔逊开玩笑道:“最后可能会交给什么叫维也纳幻梦之类的靠不住的公司出版。”结果这句话在秋天前便成真了。

由莫里斯·吉罗迪亚斯创立并负责运营的奥林匹亚出版社,因积极吸纳其他出版社不敢碰的作品而名声在外——这里面大部分确实是色情读物,写得差,书做得也很草率,少数作品则是被打上了堕落的标签,例如亨利·米勒的《南回归线》和《北回归线》。

纳博科夫在欧洲的经纪人杜西亚·埃尔加兹把《洛丽塔》投给吉罗迪亚斯是因为他有出版艺术图书的经验。她似乎并不了解奥林匹亚出版社比较见不得光的一面。吉罗迪亚斯很清楚纳博科夫新作的文学价值,此项业务对奥林匹亚来说大有裨益。1955年5月中旬,吉罗迪亚斯提出要出版《洛丽塔》。埃尔加兹随后写信给纳博科夫:“他认为这本书不仅是非常优秀的文学范本,而且可能导致社会对书中那种爱情的态度发生变化。当然,前提是它非常真挚,而且具有不可遏制的燃烧的激情。”

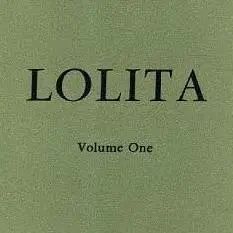

▲ 奥林匹亚出版社出版,巴黎,1955年

好不容易找到出版方,纳博科夫终于能松一口气,便没有反驳吉罗迪亚斯对《洛丽塔》社会目的性的误解。可他这口气松得还是太早了;他在1955年6月6日签署的合同怎么看都更像是魔鬼的交易书。新出版商将作者与角色混为一谈,坚持认为纳博科夫把自己的生活体验写进了书里。他还要求纳博科夫使用真名发表。纳博科夫不敢提出反对意见,他觉得这是《洛丽塔》出版的最后机会了。此外,纳博科夫很晚才看到校样,以至于来不及作出任何改动。这让以挑剔细节著称的作者难受了很久很久。奥林匹亚出版社于1955年9月16日出版了《洛丽塔》,几周后纳博科夫才发现书已经上架。

正如纳博科夫所担心的那样,最终印刷的版本纰漏百出。

……

▲ 纽约普特南出版,1958年

1958年8月18日,小说在美国出版。纳博科夫默默无闻的日子快要结束了,《洛丽塔》的面世必将带来惊天动地的震撼,每个人都预见到了这一点,纳博科夫本人更是再清楚不过。

1958年夏天,弗拉基米尔和薇拉·纳博科夫又一次从伊萨卡开车上路。也许是为了舒缓紧张的情绪,或为了打起精神面对接下来的挑战,两人足足开了八千多英里去寻找蝴蝶。考虑到《洛丽塔》前期宣传的需要,纳博科夫决定从秋季开始向康奈尔申请休假一段时间。他们于8月初回到纽约,正好来得及赶上在哈佛俱乐部举行的新闻发布会。薇拉在夫妻共同使用的“一日一页”日记中写下了她对当晚活动的总体感受,并评价了丈夫的表现:“弗拉基米尔今天取得了胜利……不仅表现得风趣有才华,而且——谢天谢地——忍住没有发表对当下某些名人的看法。”

▲ 薇拉和纳博科夫抓蝴蝶

小说出版当天,明顿给纳博科夫拍去这样一条电报:“出版日人人都在讨论《洛丽塔》。昨天的评论好极了,今早《纽约时报》的书评引爆了市场,一上午收到300份追加订单,书店供不应求。祝贺!”

出版四天内,零售商的再订购数量猛增至6777份。到9月底,《洛丽塔》卖出了超过8万册,一举登上《纽约时报》畅销书排行榜首位。六个月前纳博科夫和明顿开始筹备在美国出版《洛丽塔》,确保法律和版权方面都万无一失,如今这笔共同投资显然换来了巨大的回报。接下来纳博科夫夫妇还将迎来更多收益。在明顿的建议下,他们授权欧文·“斯威夫特”·拉扎尔将《洛丽塔》的电影版权出售给斯坦利·库布里克,价格为15万美元。

这些数据都是薇拉在追踪了解。小说出版前后的几个月里,她把每一条跟《洛丽塔》有关的报道都记录在了“一日一页”日记本里。纳博科夫反而显得“十分无动于衷——一心想着之后要写的故事”还有整理夏天捕到的蝴蝶。或者正如薇拉所述,至少他表面上呈现的是这种状态。当请求采访、问询附属权等各种信件如潮水般涌来时,纳博科夫写信给妹妹说:“三十年前就该这样的……我想我再不需要教书了。”

▲ 上海译文出版社2019年版

纳博科夫说得没错。1958年他开始从康奈尔无限期休假,到1959年年底满60岁时便直接退休了。正是因为《洛丽塔》的成功,他才得以彻底切断与美国的联系。他在搬到瑞士蒙特勒宫酒店多年后仍坚称自己可能会回来,可瑞士宽松的税法实在让纳博科夫受用。与此同时,美国的“《洛丽塔》飓风”愈发猛烈喧嚣,旅居生活可以保护他的隐私,也为他带来了更多掌控感。让纳博科夫走上全职作家道路的正是他最“美国”的一部小说,他也由此开启了新的生活篇章:他不再是颠沛流离的难民,而是自愿流亡的文学名人。这个曾经接纳、庇护他,给他最著名的小说提供了素材的国家,他后来只重返过寥寥数次。

《洛丽塔》的影响力远超过普通的畅销书,它早已成为一种全球性的文化现象。从这时候开始,将有一代代读者受到亨伯特·亨伯特的蒙骗,忘记了多洛蕾丝·黑兹是受害者而非诱惑者。

《洛丽塔》在美国出版那天刚好是萨莉的六周年忌日,一天不差,但当时人们并没有注意。直到好几年过去,才终于有人将书里的角色和现实中的那个女孩联系在一起。

新媒体编辑:郑周明

配图:历史资料

原标题:《纳博科夫《洛丽塔》背后有原型?非虚构写作调查破解了这段文学史公案|夜读·倾听》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司