- +1

一架被击落的总统专机,如何引发了一场种族大屠杀?

1994年4月6日,一架飞机在卢旺达首都基加利上空被击落。这架飞机上的乘客包括卢旺达和布隆迪两国的总统。

▲ 被击落的飞机残骸

次日,规模空前的大屠杀爆发了,全世界都在直观这场种族灭绝,这是20世纪最后几次种族灭绝事件之一。

谁是这次袭击的肇事者?这场悲剧又因何发生?

应法兰西公学院之邀,法国最负盛名的非裔作家阿兰·马邦库讲述了这段令人痛心的历史。

阿兰·马邦库在刚果出生,在法国求学,如今在美国工作。跨越三大洲的移民与流动经历,使得他具有世界主义的精神和视野。在他看来,种族灭绝实则是是殖民者散布的民族分裂的意识形态的长远后果。

01

一架被击落的总统专机引爆了一切

1994年4月6日的飞机“事故”是种族大屠杀的导火索。

从坦桑尼亚的达累斯萨拉姆回国的卢旺达总统本着1992年至1993年间于阿鲁沙签署的协议精神,同意推行权力分立的相关举措。根据协议内容,图西族流亡者创立的卢旺达爱国阵线与支持朱韦纳尔:哈比亚里马纳政权的胡图族士兵组成的卢旺达武装部队也将停止内战。

飞机在卢旺达首都基加利降落时被一枚导弹击落。机上乘客还包括布隆迪总统西普里安·恩塔亚米拉、几名法国人及数名卢旺达政要,机上人员全数罹难。

▲ 士兵检查被击落的飞机残骸

这不是一场普通的事故。人们当即将飞机遇袭与该地区深陷的困境联系在一起:占卢旺达人口多数的胡图族取得政权,而占人口少数的图西族——以保罗·卡加梅的卢旺达爱国阵线为代表——却基本被排除在权力之外,当时双方都正在尝试与对方和解。

谁是这次袭击的肇事者?是胡图族人,政府的强硬派,还是保罗·卡加梅的革命爱国阵线?

这个问题至今也没有确切答案。专门负责打击恐怖主义并调查此案的法国法官让-路易·布鲁吉埃将悲剧归咎于卢旺达爱国阵线。

飞机“事故”后,种族大屠杀开始了,持续时间长达三个月。全副武装的胡图族军人大肆屠戮部分温和派胡图族人、特瓦族人以及作为少数族裔的图西族人。屠杀事件造成了惨重伤亡:在一个将近900万人口的国家,受害者人数竟高达80万至100万。

▲ 一群囚犯在卢旺达吉特拉马监狱。该监狱位于基加利郊外50公里处,原本可容纳1000人,但在1995年关押了6000名被卢旺达爱国阵线指控参与1994年种族灭绝的人。(图片:Malcolm Linton/Liaison)

国际社会除表达震惊和诧异以外,还表现出一种令人费解的拖泥带水的态度。他们在界定事件性质上显得犹豫不决,迟迟不肯将其判定为种族灭绝,宁愿将其视作民族冲突或者非洲人特有的野蛮行为。

02

卢旺达的殖民历史与种族冲突

卢旺达属于大湖区,这片地区的人口接近1.7亿,与非洲其他地区一样,地处东非的大湖区沿用的依旧是前殖民大国划定的边界。

《卢旺达,种族主义与种族灭绝,哈米特意识形态》指出,“大湖区国家”用于指涉由坦桑尼亚、乌干达、刚果民主共和国、卢旺达和布隆迪等国家组成的群体。发生在该地区的无休止冲突频频登上新闻头条,以至于非洲给人留下一种致命或野蛮的本质印象。然而,这种局面是由长期的殖民统治有意分化而造成的。

▲ 位于维龙加山脉的湖泊和火山

卢旺达在14世纪经历了第一位图西族国王鲁甘祖·布温巴一世的统治,此后,由图西族人继任国王的传统一直延续至19世纪初。

1900年至1918年间,最早的一批天主教传教团抵达此地,接踵而至的是比利时人的统治,他们接管了在第一次世界大战中战败的德国人的殖民地。

1943年,鲁达希格瓦国王穆塔拉三世与下属的酋长和副酋长一同受洗。如此一来,图西族国王便得到了天主教会与比利时殖民政府的双双支持。

▲ 穆塔拉三世国王与卢旺达天主教会领袖

比利时人采取的是一种分裂策略:在图西族和胡图族之间引起激烈对抗。在比利时人的庇护下,图西族国王罢免了所有胡图族的酋长,并改由图西族人继任。

深感挫败的胡图族人发起了“农业社会革命”,并成立胡图族人解放运动党——帕尔梅胡图。胡图族人质疑由图西人垄断的君主制度,抗议胡图族人在政治、经济、社会和教育领域几乎没有存在感。

▲ 1969年庆祝卢旺达革命的邮票,描绘了一位农民举起卢旺达国旗。

与此同时,图西族人于1959年呼吁国家独立,这致使比利时人选择更换“合作伙伴”,转而支持他们认为更易驯服的胡图族人。

1961年,卢旺达在市镇选举结束后宣布独立。胡图族政党获得70%的选票,而图西族政党仅收获2%的选票,多米尼克·姆邦尤穆特瓦成为卢旺达临时总统,国王基格利五世被迫流亡。

随着国家在所谓“民族”划分中逐渐陷入封闭状态,众多图西族人也被迫走上流亡之路。

▲ 图西族难民带着牲畜逃往乌干达(1964年1月)

1961年,格雷瓜尔·卡伊班达当选共和国总统,针对图西族的屠杀与流放开始频繁上演。

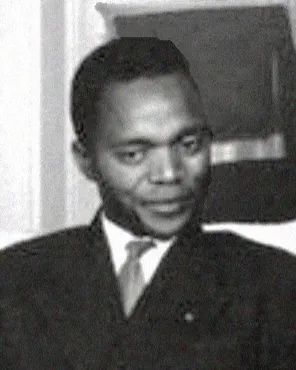

▲ 格雷瓜尔·卡伊班达

1973年,国防和国民警卫队部长朱韦纳尔·哈比亚利马纳上演了一出典型的非洲独裁剧,他通过军事政变上台后创立了一个新的单一政党——全国发展革命运动(MRND)。

这位独裁者与法国签署一项军事援助协议,以巩固其权力并保证权力的持久化。他与法国总统弗朗索瓦·密特朗的友谊也使其得到法国的全力支持。

▲ 朱韦纳尔·哈比亚利马纳

1990年6月以后,图西族人保罗·卡加梅领导的卢旺达爱国阵线军队(主要由流亡的图西族人组成,在乌干达受过良好训练)在卢旺达北部发动进攻。此前,他们曾多次尝试与现行政权会谈,但均以失败告终。但是在法国的干预下,哈比亚利马纳总统的政权得以幸存。

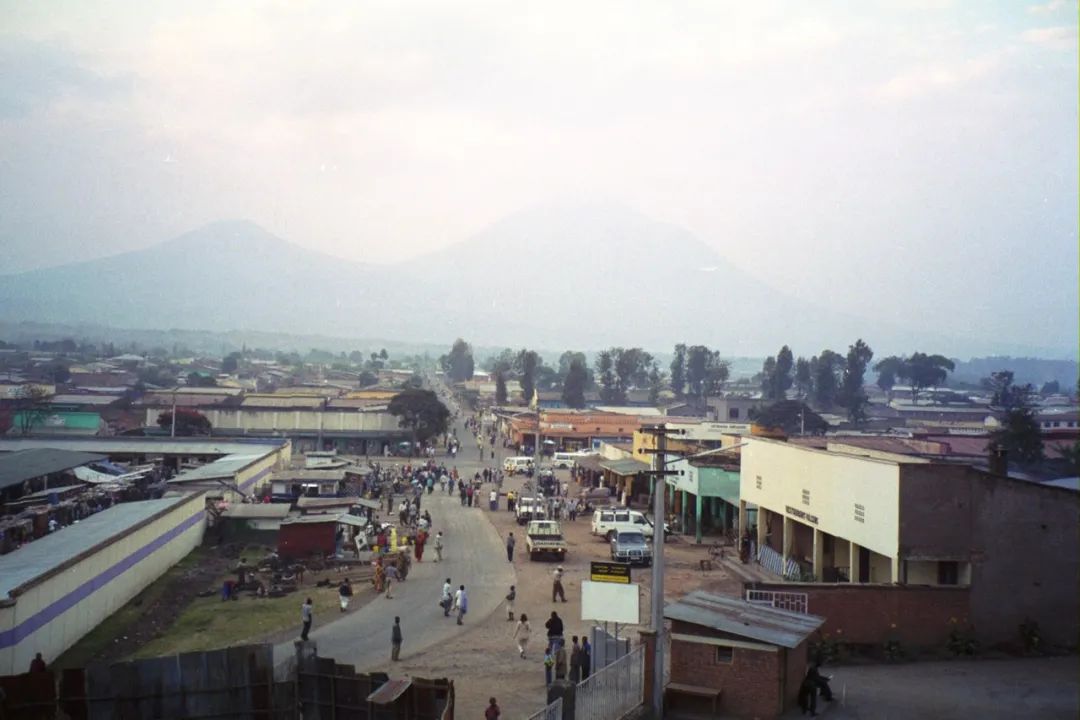

▲ 卢旺达北部城市鲁亨盖里镇

卢旺达逐渐走向混乱。

为了解决混乱的现状,1993年,在坦桑尼亚签署的《阿鲁沙协议》规定胡图族和图西族之间公平对等地分享权力。他们还敦促流亡者回国,并承诺将卢旺达爱国阵线的图西族武装分子编人正规军。

法国似乎从此可以撤回为拯救垂死政权而派出的部队了,联合国通过联合国卢旺达援助团(UNAMIR)接管工作。人们以为麻烦将要远去,也不禁松了一口气,卢旺达甚至在1994年作为非常任理事国在安理会占据一席之地。

但人们忘记了权力仍掌握在胡图族人手中。加入联合国安理会后,他们有机会接触到派往该国的援助团的敏感文件。与此同时,《阿鲁沙协议》各项决议的执行工作停滞不前。胡图族政府的强硬派发起了“胡图力量”运动,拒绝接受向图西族人敞开大门的过渡政府计划。

1994年4月6日,卢旺达的种族冲突因飞机“事故”到达了高潮。

03

种族灭绝:某种殖民遗产的后果

实际上,在殖民活动前,胡图族和图西族的差异并没有这么大。民族的区分基于一种生活方式的区分:牧民(图西族)、农民(胡图族)、猎人(特瓦族)。

一个人可以生来是图西族人或在以后成为图西族人,也可以生来是胡图族人或在以后成为胡图族人,个体从事的活动定义着个体本身。

卢旺达的语言统一性在非洲大陆十分罕见。胡图族、图西族和特瓦族讲同一门语言(卢旺达语),共享相同的文化(卢旺达文化),拥有相同的信仰(伊马纳神)并且居住在同一片地区。

作者:[法国]阿兰·马邦库

译者:邬亚男

定价:58.00元

出版年月:2024年5月

曾经和谐的民族,如今为何反目成仇?这就还要说到比利时殖民者如何通过文学等方式散布意识形态,有意进行民族分化了。

在卢旺达种族大屠杀发生前,比利时殖民者会根据当权政府或相关集团的构成玩弄文字,借托民族概念以达到树立威望并保证权力持久性的目的。19世纪的某类西方文学已陷入殖民统治的眩晕状态,它以自己的方式证实东非大湖区人民的高尚、与众不同——那里的黑人不同于自“含的诅咒”以来被诅咒的黑人,他们摆脱了后者身上的种种缺陷,从而激起对伟大的无限“遐想”。

▲ 1916 年比利时占领的东非领土邮票

1935 年,比利时引入了身份证,将每个人分为图西族、胡图族、特瓦族或归化族。以前,富有的胡图族人有可能成为名誉图西族人,但身份证阻止了这些群体之间的进一步流动。

问题不再仅仅是种族间的不平等,更是黑色人种内部的不平等。一个民族比另一个民族优越;一个民族天生是统治者,因为它在队把往南的迁徙中坚守着黑格尔所珍视的西方智慧的寄出,另一个被诅咒的民族则被认为一直停留在野蛮阶段。这与西方宣扬的“崇高且充满人文精神的”使命相互印证:拯救野蛮的黑人,最好呢,能让高等人(哈米特人)远离“真正的黑人”的破坏性力量。

要确信这一点,只消读一读1925年卢旺达-乌鲁迪殖民当局在布鲁塞尔所做报告的相关结论:“高等的图西族人,除肤色外,没有任何黑人的影子[……]图西族人天生是统治者……”

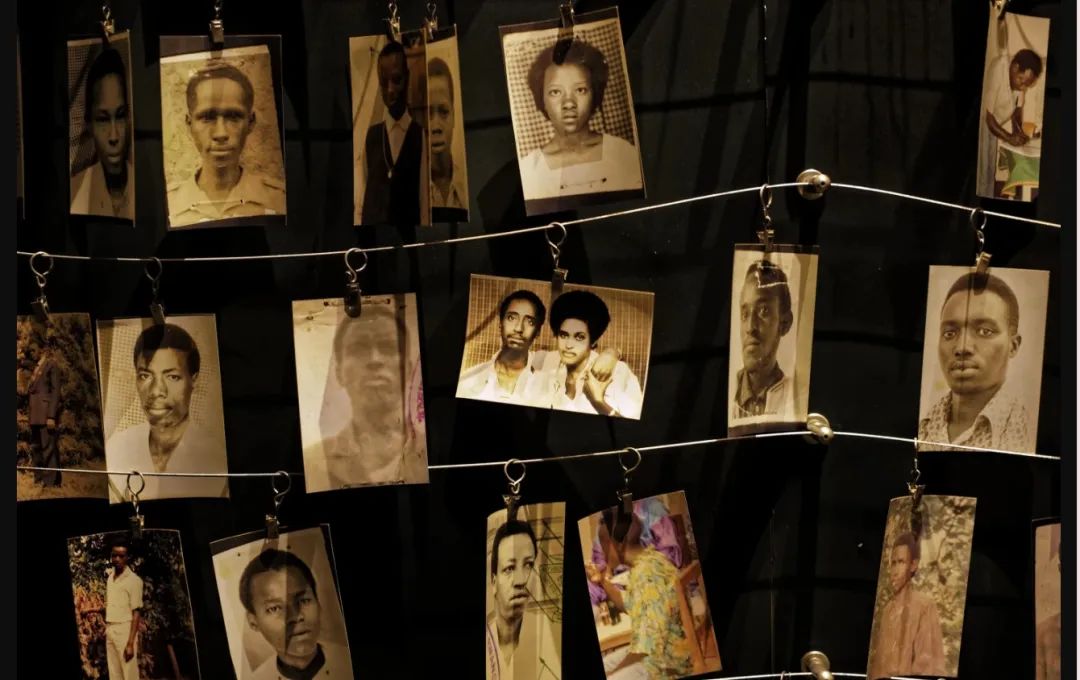

▲ 卢旺达大屠杀受难者照片

如此惨剧发生后,不仅国际态度微妙,更为古怪的是非洲作家对非洲历史的黑暗一页的沉默态度。见证首先来自他者,即被科基奥归类为“第三方”的他者——一种介于文学和新闻之间的写作,一种以有计划的种族灭绝为题材的叙事。

直到六年后,非洲作家前往卢旺达,并开始“虚构”这场悲剧。其中最为精彩的作品当数蒂尔诺·莫内姆博的《孤儿们的大哥》(2000)阿卜杜拉曼·瓦贝里的《收集头骨》(2000)及布巴卡尔·鲍里斯·迪奥普的《穆拉比的骨骸遗书》(2000)。

前殖民国家的乳汁养育了四处开花的独裁与专制。使人民低头屈服的统治者却没能意识到自己不过是野心勃勃的前殖民国家的傀儡。

在马兰·马邦库看来,对作家或艺术家而言,在卢旺达种族灭绝事件后创作意味着面对当前动荡的非洲政治局势,重新考虑思想与想象的内在力量。与前殖民国家对民族分裂文化的重视一脉相承,当前的非洲政策亦偏重于对抗的文化。

若不对这一种殖民联系进行解构,那我们将永远无法剖析并理解发生在非洲的任何战争、冲突和悲剧。

原标题:《一架被击落的总统专机,如何引发了一场种族大屠杀?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司