- +1

陆游的甫里情结

原创 吴君神 吴文化博物馆

陆游,字务观,号放翁,南宋著名爱国诗人,地地道道的浙江绍兴人。近来阅读陆游文集,发现他常常署名为“甫里陆某务观”。“甫里”是苏州地名,难道陆游是苏州人?解答这段掌故,背后牵涉陆游大半生心路历程,其中又包含“郡望”观念在宋代的演化,颇堪一观。

陆游石刻像 图源网络

1

门阀时代残存的“郡望”观念

“你是谁,从哪里来,往哪里去”是人类的终极命题,古人对此也破费一番思考。单单是一句“你是哪里人”,古人回答往往有三种答案。第一是籍贯所在,第二是成长的地方,第三是“郡望”所在。按照此三类标准,陆游到底是哪里人呢?

陆游出生于宣和七年(1125年)淮河的一艘船上,建炎三年(1129年),金兵渡江南侵,为避兵乱,父亲陆宰率领全家来到金华东阳。

金华坐落于金衢盆地之中,地形独特,中部低洼而南北高耸。在此地择居,居民们得以凭借丘陵山地的天然屏障,构筑坚固的坞堡,以抵御山贼、土匪以及流寇乱兵的侵扰。面对金华境内连绵不绝的丘陵山地,金兵即便拥有骑兵之利,亦可能因地形望而却步,放弃进攻。南宋徐邦宪、徐谓礼家族就曾避祸于此。

时局稳定后,陆游随父搬回绍兴老家,当在十二、三岁之间,恰属少年,此后十数年里小务观在绍兴潜心向学,为科举入仕作准备。

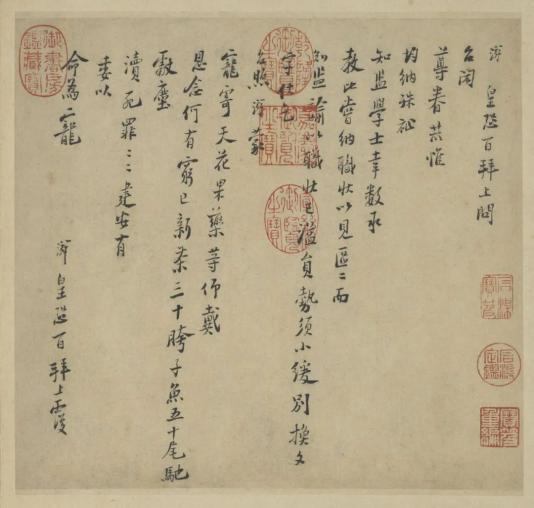

《宋陆游书尺牍》陆游 南宋 台北故宫博物院藏

故而其出生与成长之际与苏州并无关系。

陆游之父,名宰,字元钧,号千岩,浙江绍兴人。他凭借门荫入仕,历任淮西提举常平、淮南路计度转运副使等职。陆游出生之年,陆宰受主和派排挤,次年便离职归家,自此专心致志于藏书与读书。

陆游的祖父,名佃,字农师,号陶山,乃浙江绍兴人。他自幼体弱而勤奋,矢志于学,曾追随王安石求学,终成为“新学”之翘楚。熙宁三年(1070年),他一举中进士甲科,被授予蔡州观察推官之职,更助王安石编纂《诗义》。

在仕途上,他历任中书舍人、礼部侍郎、尚书右丞等要职,始终秉持学术精神,博览群书,笔耕不辍。即便在生命垂危之际,他亦未曾放弃著述之志。其遗作《埤雅》《礼象》《春秋后传》充满深邃思想与卓越才华,为后世留下了宝贵的文化财富。

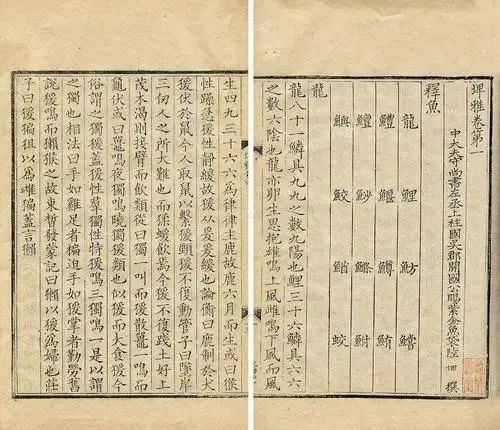

陆佃撰《埤雅》图源:封面新闻

陆游的曾祖父,名讳珪,字廉叔,亦为浙江绍兴人士。他初因父荫之便,出任太庙斋郎一职,后转任信州司法参军。经人荐举,得以迁任杭州南新县知县。廉叔先生毕生致力于基层政务,虽官位不显,仕途亦多舛,未曾积累丰厚家产。因此,其子陆佃在少年时期家境贫寒,夜无油灯之光,不得不离乡背井,外出求学。

从陆游往上推三代,都是纯粹的浙江绍兴人,且都具备相当的文化知识,不会弄错自身祖籍。陆游在为堂兄陆洸写墓志铭时,就对自家来龙去脉做了复盘:

吴郡陆氏,方唐盛时,号四十九枝,太尉枝最盛。唐末自吴之嘉兴东徙钱塘,吴越王时又徙山阴鲁墟。宋祥符中,赠大傅讳轸以进士起家,仕至吏部郎中,直昭文馆。太傅生国子博士赠太尉讳珪,太尉生尚书左丞赠太师楚国公讳佃,太师生中散大夫赠少师讳寘。少师八子,皆以文学政事自奋。公讳洸,字子光,少师第四子……(陆寘)少师避建炎之乱,益东徙居明州鄞县之横溪,犹返葬山阴。

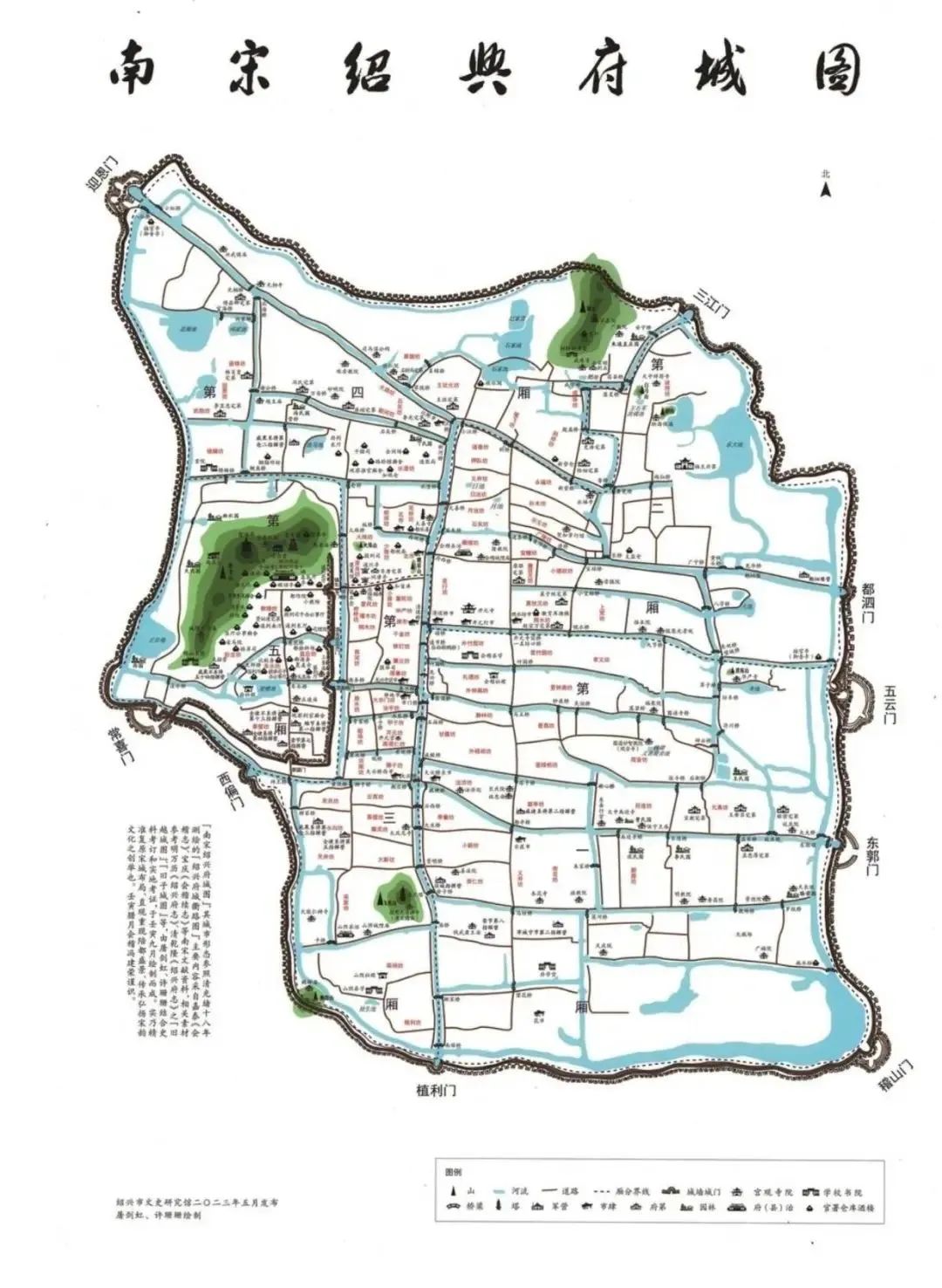

南宋绍兴府城图 图源:越城发布

“山阴鲁墟”位于绍兴市镜湖新区。吴越是五代十国时期的十国之一,始于907年,亡于978年。从吴越算起,到陆游出生,陆家在绍兴扎根一百五十年。从“犹返葬山阴”,可以看出陆家把绍兴当成故乡。

陆游为何频繁地将自己与陆龟蒙相提并论,甚至自署为“甫里陆某”以表达这种联系呢?这背后,实际上是深受“郡望”思想的影响。“郡望”指某一地域或范围内享有崇高声望的名门大族,以此区别于其他同姓的族人。

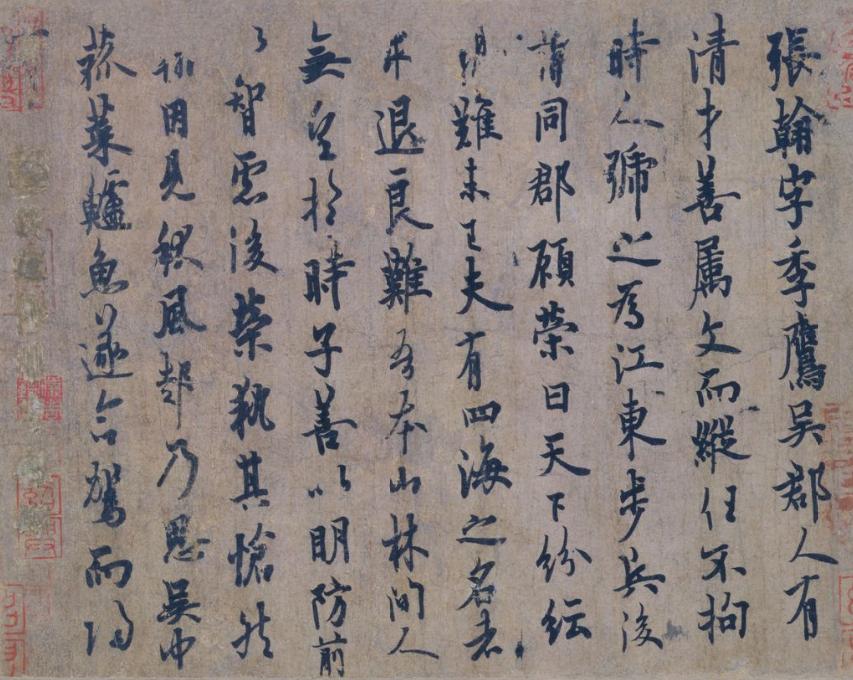

《宋元四家书》陆游 南宋 台北故宫博物院藏

郡望起自于东汉的门第,延续在魏晋南北朝的门阀,始著于唐代。清代王士祯在《池北偶谈》云:

唐人好标望族,如王则太原,郑则荥阳,李则陇西、赞皇、杜则京兆,姚则吴兴,张则清河,崔则博陵之类,虽传志之文亦然。

宋代社会普遍推崇郡望之观念,此风亦深刻影响着当时士人。以王安石为例,其自幼成长于江苏南京,历经两度罢相之后,选择隐居于此地,静待时机。其诗作中“春风又绿江南岸,明月何时照我还”之句,描绘的正是南京的景致,流露出对这片土地的深厚情感,显然将其视作自己的故乡。在与人介绍自身时,王安石却自称抚州临川人,其文集亦命名为《临川集》,体现了对郡望的重视。

朱熹亦然,他虽生于福建,成长于斯,却鲜少踏足婺源。尽管如此,朱熹仍以婺源为祖籍,每当向人介绍自己时,总是自豪地以婺源子弟自居,这同样反映了当时士人对郡望的尊崇。

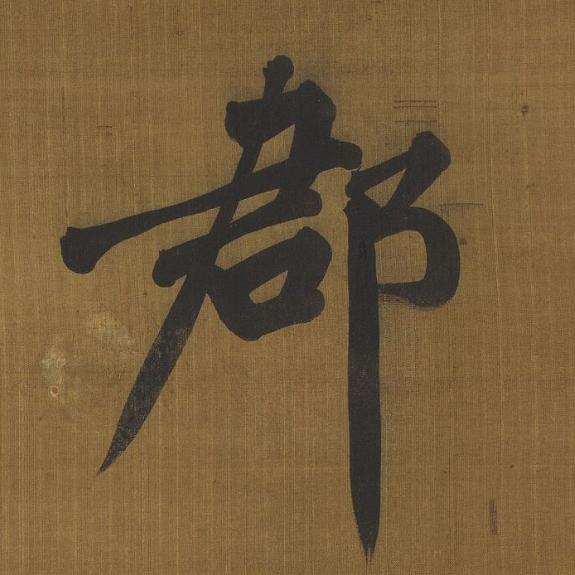

郡城书(局部)黄庭坚 北宋 台北故宫博物院藏

吴郡陆氏,号四十九枝,江南陆姓之人大半都与其有关。吴郡陆氏世居吴郡,始祖为西汉初年人陆烈,兴盛于三国时期,代表人物有陆逊陆抗父子,到唐代吴郡陆氏多人出将入相,家族鼎盛,唐亡后陆氏开始四处迁徙,分成许多枝。陆游与陆龟蒙皆是吴郡陆氏太尉枝子孙,血脉上必然有关联,晚年曾作诗《自嘲》:

野老家风子未知,天教甫里出孙枝。

遍游竹院寻僧语,时拂楸枰约客棋。

是处登临有风月,平生扬历半宫祠。

即今个事浑如昨,唤作朝官却自疑。

一句“天教甫里出孙枝”,明显透露出甫里陆氏与鲁墟陆氏同出一源,因这层渊源,陆游推崇甫里先生,视其为祖先也就不显突兀。

在陆游与陆龟蒙之间,一种深厚的郡望情结如纽带般紧密相连,其影响力几乎占据了主导地位。陆游对甫里的钟爱,对苏州的眷恋,不仅仅是地理上的向往,更是对前人先贤的一种敬仰与推崇。

甫里(今甪直)顾娟摄 图源:甪直发布

这种情感并非空穴来风,它源自对家族历史的追溯,对先辈荣耀的继承。陆游,作为后世子孙,对陆龟蒙这位前辈的敬仰之情溢于言表。他追寻着陆龟蒙的足迹,探寻着甫里、苏州这片土地上曾经留下的故事与智慧。

2

壮年出游时培育的甫里情结

陆游追封吴郡陆氏为自己的祖先,为什么不学习别人一杆子捅到底,越是高古越好,为何是处于晚唐的陆龟蒙,而不是年代更为久远的陆机、陆云?

陆游在早年并未特别崇拜陆龟蒙,并未将其视为自己的祖先。随着官场生涯的磨炼与挫折,陆游在壮年时期游历至四川,方才将甫里先生陆龟蒙视为自己的偶像与精神寄托。在这一过程中,陆游逐渐培养出对甫里先生的深厚情感,形成了浓郁的甫里情结。

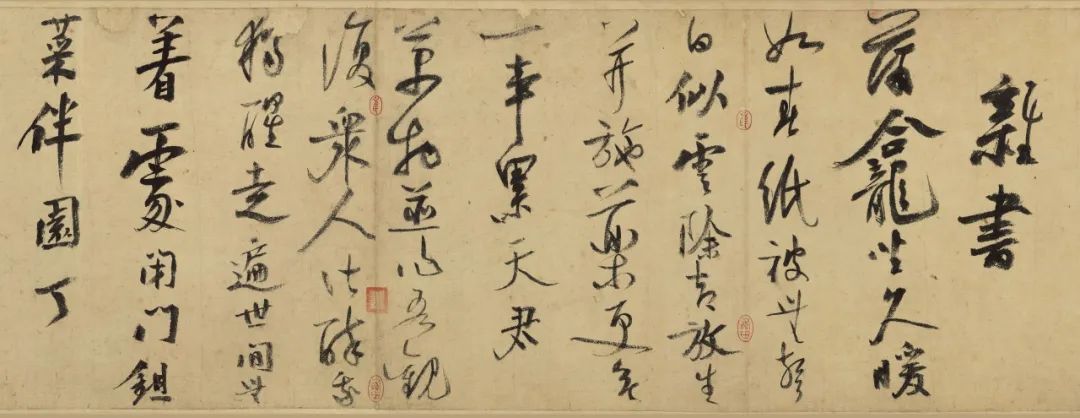

《行书自作诗卷》局部 陆游 南宋 辽宁省博物馆藏

陆宰,作为陆游的父亲,曾著有《春秋后传补遗》一书,并留下了多篇诗文。在这些珍贵的文献中,并未提及“甫里”,也未曾见到他将“甫里”视作郡望之地的记载。陆佃,作为陆游的祖父,其著述颇丰,诗文数量多达二百余首,但在这些作品中,我们也未曾发现关于“甫里”的任何描述。再者,陆游的曾祖陆珪,其留下的笔墨中亦未曾涉及“甫里”这一地名。综合三代以内的陆家祖先的文献记载,可以明确,他们并未曾提及“甫里”,更不必说更早的祖先了。因此尊崇“甫里”这一行为,应当是陆游个人的选择与情感倾向,与家族传统或背景并无直接关联。

在自署“甫里”之前,陆游在称呼自己的郡望时,或以“山阴陆氏”自称,或以“吴郡陆氏”为号。在为族兄陆伯山撰写墓志铭时,陆游提及“公会稽山阴人”,而在为堂兄陆沅题写的墓志铭中,亦有“会稽山阴人”之记载。至于前文所提及的堂兄陆洸的墓志铭,则以“吴郡陆氏”开篇。由此观之,陆游最初是遵循故乡或传统习俗,来确定并称呼自己的郡望。

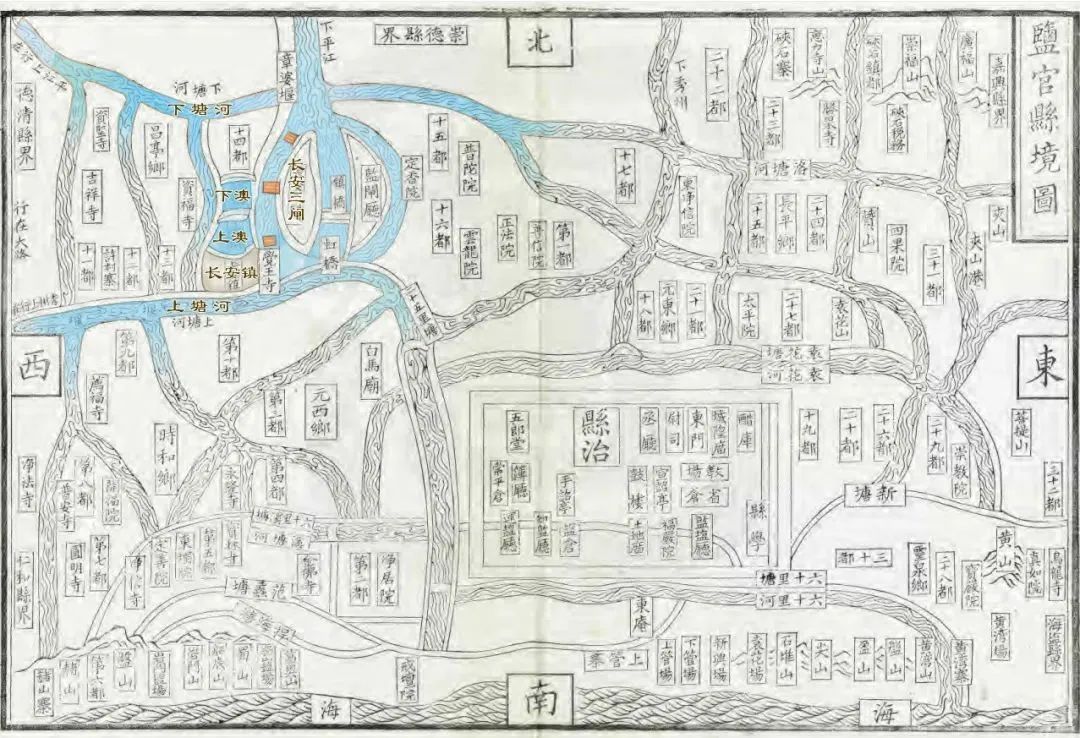

宋《咸淳临安志》中长安闸图示 图源:浙江古建

陆游首次在诗文中提及“甫里”二字,可追溯至公元1173年。在这一年,意大利的比萨斜塔开始动工,而南京的方山斜塔亦于同期破土兴建。与此同时,宋金两国签订和约,双方均将注意力转向内政。金世宗在位期间,常命歌者吟唱女真词,以示不忘其族之本源,并严禁女真人改用汉姓。宋孝宗面对连年的水旱灾害,颁布诏令,大力兴修水利,命令各地官员疏浚河道,治理陂塘,以期改善水利设施,促进农业生产。

在乾道五年(1169年)至淳熙四年(1177年)的这段时光里,陆游身居蜀地,心怀壮志,意图洞察金国局势,为北伐大业做好充分准备。在此期间,他挥毫泼墨,创作出众多脍炙人口的佳作,其中不乏诸如“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”这般描绘战争壮丽景象的雄浑诗句,也有“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门”这般抒发个人情怀的细腻篇章。后来,他将这些在蜀地创作的诗文精心编纂,形成了《剑南诗稿》,以此传世,为后世留下了宝贵的文化遗产。

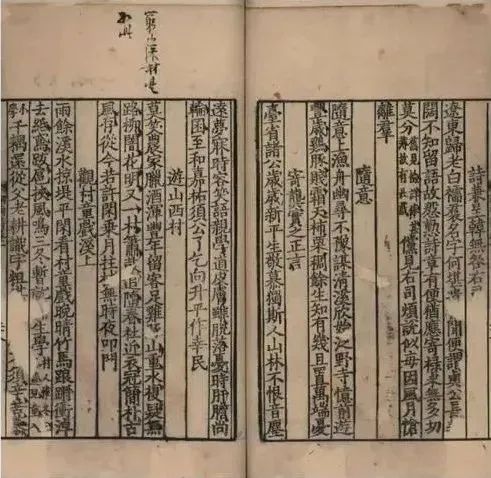

新刊剑南诗稿二十卷 陆游 宋淳熙十四年(1187)

严州郡斋刻本 国家图书馆藏

蜀地之行,堪称陆游人生之重要转折点。在此之前,陆游的仕途虽历经波折,但总能化险为夷,迎来新的曙光。例如,绍兴二十三年,陆游赴临安参加锁厅考试,其才华被主考官陈子茂所赏识,拔得头筹。因秦桧之孙秦埙位列其后,秦桧心生不满,陆游由此遭受嫉恨,仕途受阻。绍兴二十五年,秦桧逝世,陆游顺利步入仕途。

入蜀之后,陆游的境遇发生了显著变化。他在王炎幕府担任僚属,提出了《平戎策》,主张“经略中原必自长安始,取长安必自陇右始。当积粟练兵,有衅则攻,无则守”。这一策略虽具远见,却未能得到采纳。乾道七年十月,朝廷否决了《平戎策》,北伐计划宣告破灭,陆游深感忧愤与无奈。

在仕途遭遇挫折之外,陆游亦遭受了小人的诋毁与敌意。主和派势力指责陆游“不拘礼法”,在这种沉重压力之下,陆游亲自耕作于蜀州之地。在此期间,他创作了《深居》一诗,诗中首次提及了“甫里”:

作吏难堪簿领迷,深居聊复学幽栖。

病来酒户何妨小,老去诗名不厌低。

零落野云寒傍水,霏微山雨晚成泥。

自怜甫里家风在,小摘残蔬绕废畦。

宋人司马光独乐园图 台北故宫博物院藏

“幽栖”二字,不仅反映了陆游对隐逸生活的向往,亦体现了他对内心宁静的不懈追求。这一点,恰恰是陆游与甫里思想的交汇之处。诗中的“何妨”与“不厌”二词,透露出一种超然物外的豁达心态,在人生的起伏跌宕中,能够保持一份从容与淡定,这亦是陆游与陆龟蒙心态相通的体现。

“自怜甫里家风在”一句,则深刻表达了陆游内心深处对陆龟蒙的认同,将其思想与品德视为家族的风范。通过这样的文学表达,陆游不仅向世人展示了他对甫里先生的敬仰之情,也彰显了他将先贤的德行内化于心,外化于行的坚定决心。

在淳熙二年的岁月流转中(1175年),挚友范成大莅临蜀中,担任四川制置使的要职,并慧眼识珠地举荐了陆游为锦城参议。两人以文会友,相知甚深,成为了彼此生命中不可或缺的挚友。这段深厚的友情却遭到了小人的无端攻击和诋毁,更有言官指责陆游在蜀期间频繁游历名胜古迹,沉溺于“燕饮颓放”之中。

官员在休假之余,游览古迹,领略山水之美,实乃人之常情,亦是一种高雅的情趣。言官们的指责,实则是站在主和派的立场,试图打击陆游坚定的主战思想。面对这些无端指责,陆游泰然处之,顺势而为,自号“放翁”,并挥毫泼墨,创作了《和范待制秋兴三首》:

策策桐飘已半空,啼螀渐觉近房栊。

一生不作牛衣泣,万事从渠马耳风。

名姓已甘黄纸外,光阴全付绿尊中。

门前剥啄谁相觅,贺我今年号放翁。

《秋江瞑泊图》佚名 南宋 故宫博物院藏

“范待制”所指之人乃范成大,时任敷文阁待制之职。诗题中所揭示的范、陆二人之友谊,并未因外界舆论而有所减损,此情此景,足见真挚的情谊能够历经风雨而不衰。诗中“门前剥啄谁相觅”之句,将言官的弹劾比作小鸟轻啄门扉,视若无睹,轻描淡写,更显诗人超然物外之态。

“贺我今年号放翁”一句,则洋溢着诗人的洒脱与豪迈。以“放翁”自号,不仅彰显了其不羁的个性,亦流露出一种超脱世俗、自在逍遥的情怀。通过这样的文学表达,陆游向世人展示了他面对非议时的坦然自若,以及对友情的珍视与坚守。

当人生遭遇困境与挑战时,人们往往会寻求精神上的寄托与慰藉。陆游在陆龟蒙身上找到了一种理想的人生状态。陆龟蒙,同陆放翁一样,对社会现实充满了愤慨与不满,怀揣着振兴之志,却遗憾地未能生于适宜的时代。在遭遇重重挫折之后,陆龟蒙选择了归隐田园,于顾渚山下购得一片茶园,并非为了牟取利益,而是为了满足自己的品茗之好,为茶隐的先驱。甫里先生这种乐观豁达的人生态度与务观产生了深刻的共鸣,被其视为精神上的祖先,甚至创作出了《幽居》:

松陵甫里旧家风,晚节何妨号放翁。

衰极睡魔殊有力,愁多酒圣欲无功。

一编蠹简晴窗下,数捲疏篱落木中。

退士所图惟一饱,诸公好为致年丰。

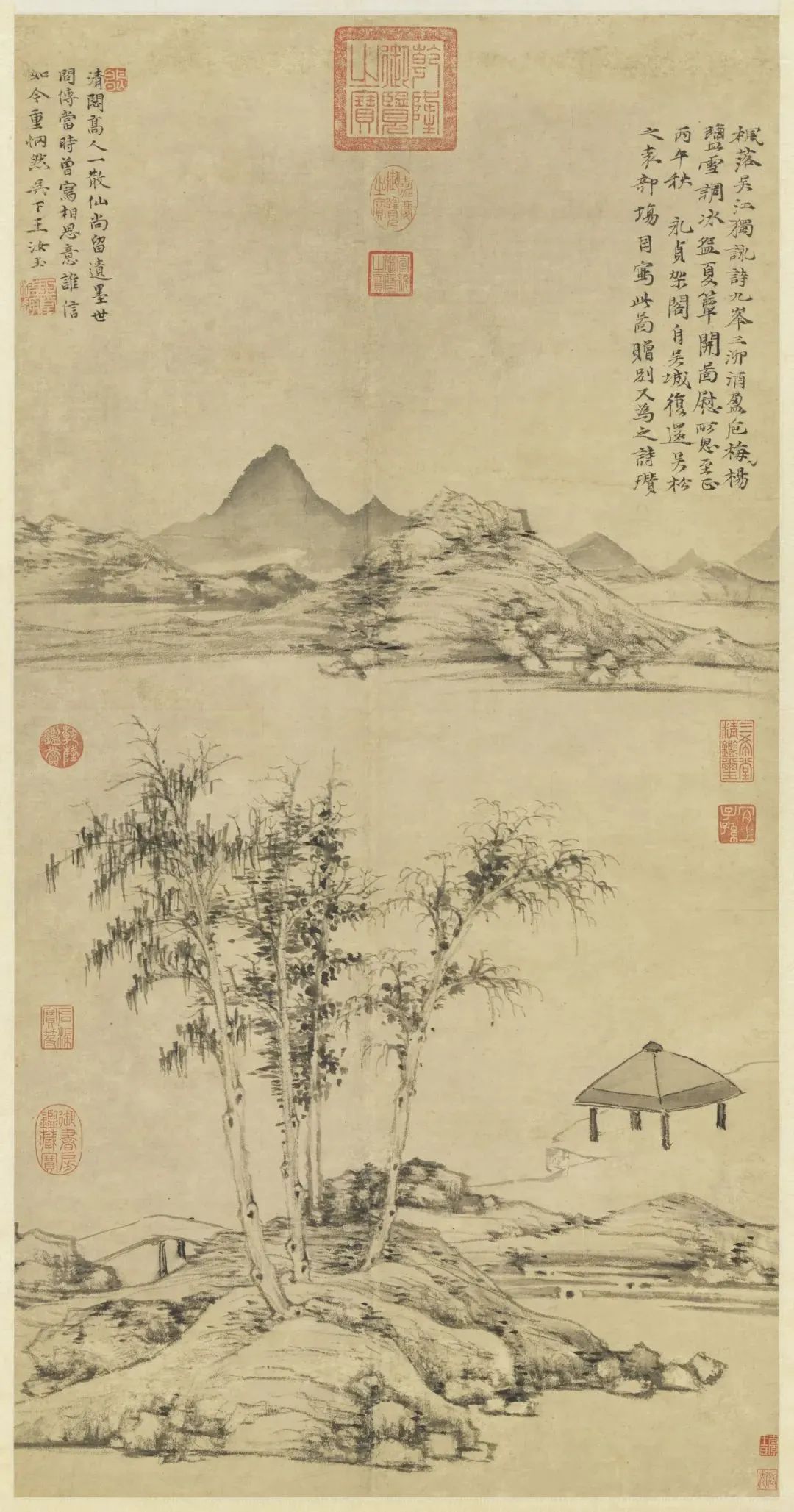

《枫落吴江图轴》倪瓒 元 台北故宫博物院藏

“松陵”乃吴淞江之雅称,而“甫里”既是一方地名,亦指一人之名。在此处,陆游显然将“松陵甫里”视作其郡望,以此彰显其家族渊源。诗中“旧家风”与“晚节何妨号放翁”相互呼应,表明正是因为有了如陆龟蒙这般的先祖,方能孕育出陆放翁这样的后代。陆游对陆龟蒙的敬仰之情溢于言表,他深以陆龟蒙为荣,将其视为家族荣耀的象征,亦是自身精神追求的楷模。

在陆游的文学旅程中,壮年入蜀无疑是一个极为重要的阶段,更是他思想转变的转折点。在蜀地的岁月中,历经数番磨砺与考验,陆游开始深深地敬仰并效仿陆龟蒙,以甫里陆某务观自勉,将苏州视为自己心灵的归宿。

3

甫里情结的精神内核

陆游与陆龟蒙,两位诗人在诗词才华及人生归宿上有着惊人的相似之处。宋徽宗被视作李后主之转世,而陆游则可被视为陆龟蒙之隔代传人。

陆龟蒙像 图源网络

陆龟蒙,乃晚唐时期著名诗人,其诗作流传至今者达六百余首。陆龟蒙以其独特的艺术追求,在唐代诗坛上留下了浓墨重彩的一笔。他在《甫里先生传》中道:

少攻歌诗,欲与造物者争柄,遇事辄变化不一,其体裁始则陵轹波涛、穿穴险固、 囚锁怪异、破碎阵敌,卒造平淡而后已。

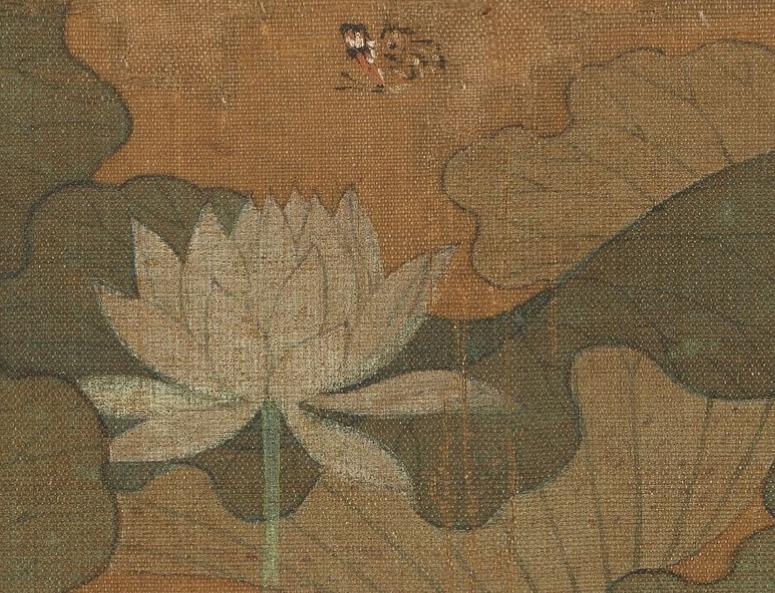

“卒造平淡而后已”一句,深刻揭示了陆龟蒙在诗歌艺术上追求的最高境界——平淡。其代表诗作有《白莲》:

素花多蒙别艳欺,此花真合在瑶池。

无情有恨何人觉?月晓风清欲堕时。

以白莲花为题借物喻人,彰显自身高洁品格。“无情有恨何人觉?月晓风清欲堕时”一句更是流传千古的金句,既是写眼前莲花因无人欣赏默默凋零而暗生怨恨,也表达甫里先生有志难伸的苦闷。他以最直白的文字展现最深邃的感情,将“平淡而后已”的境界发挥到极致。

《太液荷风图》(局部)冯大有 南宋 台北故宫博物院藏

陆游,被尊崇为中兴四大诗人之首,他的卓越诗才甚至使他得以受到宋孝宗的亲自召见。在仕途的浮沉之中,他始终坚守着文人的风骨。淳熙十三年(1186年),陆游赴京向孝宗辞行时,正值他诗名鼎盛之际,孝宗皇帝于延和殿上对他勉励道:“严陵之地,山清水秀,望你在处理公务之余,能前往游览,赋诗咏怀。”这足以彰显陆游诗词之才情的高超与卓越。

陆游隐居家乡山阴时对标陆龟蒙,学习他自耕自作的精神,作《督下麦雨中夜归》:

细雨闇村墟,青烟湿庐舍。

两两犊并行,阵阵鸦续下。

红稠水际蓼,黄落屋边柘。

力作不知劳,归路忽已夜。

犬吠闯篱隙,灯光出门罅。

岂惟露沾衣,乃有泥没胯。

谁怜甫里翁,白首学耕稼。

未言得一饱,此段已可画。

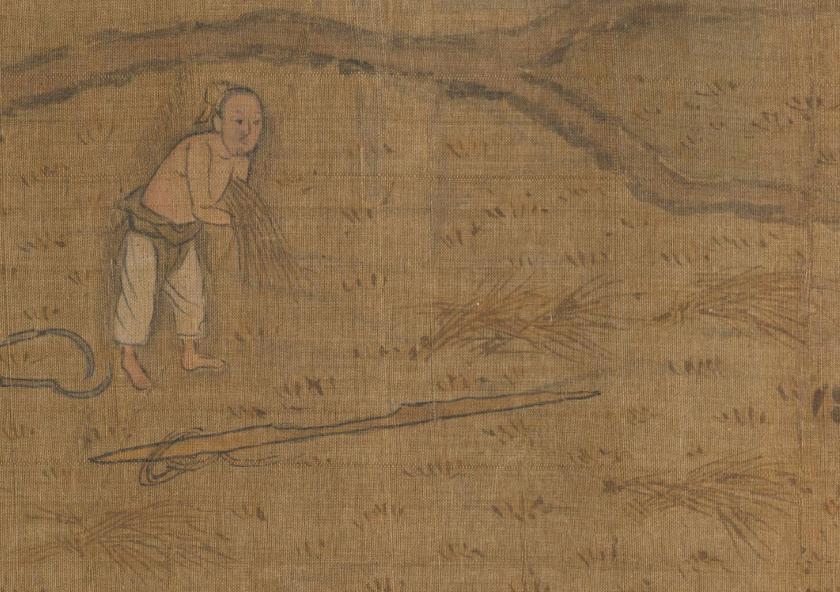

《诗经豳风图卷》(局部)马远 南宋 克利夫兰艺术博物馆藏

“力作不知劳,归路忽已夜”描绘了陆游亲力亲为,投身于田间耕作,直至夜幕降临方才归家的辛勤情景。而“谁怜甫里翁,白首学耕稼”则反映了陆龟蒙因家中田地地势低洼,每逢雨季便积水成患,导致庄稼歉收,食不果腹。为此,陆龟蒙不得不常携小筐铁锨,躬身耕作,其劳作之艰辛可见一斑。

两位诗人通过亲身体验农耕的辛劳,深刻体会到了农民生活的不易,从而能够发出“未言得一饱,此段已可画”的感慨。这不仅是对农民辛勤劳作的同情与尊重,也是对自身生活体验的深刻反思,体现了他们对民生疾苦的深切关注和对平凡生活的崇高敬意。

甫里先生热爱钓鱼,他还写了《渔具十五首并序》和《和添渔具五篇》来介绍各种渔具和捕鱼方法。他提到了19种不同的渔具,包括网、签、梁、笱等等,这些渔具都是按照材料、制造方法和用途来分类的。陆游在《读苏叔党汝州北山杂诗次其韵》中称赞道:

岩石著幼舆,风月思玄度。

老子放浪心,常恐迫迟暮。

安得世外人,握手相与语。

吾宗甫里公,奇辞赋渔具。

高风邈不嗣,徒有吟讽苦。

霜风吹短衣,何山不堪住。

《秋山渔艇轴》(局部)李成 北宋 台北故宫博物院藏

陆游于诗作中明确昭告世人:“吾宗甫里公,奇辞赋渔具。高风邈不嗣,徒有吟讽苦。”此诗不仅彰显了陆游对先祖陆龟蒙的敬仰之情,亦表达了对甫里这一郡望的自豪。陆龟蒙,号甫里先生,以奇绝之辞赋颂渔具,其诗作不仅工于技艺,更蕴含着对民间疾苦的深切同情与对时政弊端的尖锐批评。这样一位高风亮节的先贤,其崇高品质与精神风范却未得传承,令陆游深感遗憾,其吟咏之间流露出对先祖精神未能继续发扬光大的哀叹。

在对陆龟蒙的仰慕与憧憬中,陆游也把苏州视为第二故乡。他在《书怀》中言道:

武担山上望京都,谁记黄公旧酒垆。

宿负本宜输左校,宽恩犹听补东隅。

一官漫浪行将老,万卷纵横只自愚。

甫里松陵在何许,古人投劾为莼鲈。

“投劾”者,辞官归里之谓也。“莼鲈”之典,源自晋代张翰。张翰居洛阳,见秋风起,遂怀故乡之莼菜鲈鱼,遂挂冠而去,归隐田园。陆游于诗中所抒之情,正是其内心向往之隐逸洒脱。其心之所系,乃“甫里松陵”,其志之所向,便是效仿张翰之莼鲈之思,以辞官归隐之洒脱。由此可见,陆游已将甫里视作其精神之故土,其诗作中流露出的归隐之意,不仅是对先贤张翰的追慕,亦是对自身理想生活状态的向往。

《张翰帖》欧阳询 唐 故宫博物院藏

陆游对于陆龟蒙的仰慕之情,始于对其诗作的钦佩,继而模仿其生活之道,最终将其尊为祖先,并将苏州视作自己的第二故乡。这一过程,堪称古代文人追星之典范。陆游深入研究甫里先生的文章与思想,不断汲取其精华,从而逐渐塑造出自己独特的文学风格。他以放达之名,成为宋代诗坛的佼佼者,其作品犹如璀璨星辰,绽放出独特的光芒,照亮了宋代文学的天空。

4

结 语

陆游之甫里情结,根植于唐代盛行之郡望思想之余韵。放翁通过追溯祖先,与陆龟蒙在血脉上缔结联结,由亲情之纽带升华为精神之引领。陆龟蒙之豁达乐观,为身处迷茫之陆务观开辟道路,助其超脱尘世之纷扰,于隐逸之中寻得心灵之满足。二人皆摒弃了对功名利禄之执着,贴近生活,亲近民间,故其诗作生机盎然,充满生活气息,因而赢得后世之广泛认可与赞誉。

参考文献:

1.【宋】陆游:《陆游集》,中华书局,1976年版。

2.【宋】欧阳修:《新唐书》,中华书局,1975年版。

3.【元】脱脱:《宋史》,中华书局,1977年版。

4. 朱东润:《陆游传》,人民文学出版社,2007年版。

5.【元】辛文房:《唐才子传》,中华书局,2022年版。

6. 曾美桂:《陆龟蒙研究》,电子科技大学出版社,2014年版。

7. 于北山:《陆游年谱》,上海古籍出版社,2006年版。

8. 赵永平:《陆游散文研究》,广西师范大学2011届博士论文。

9. 高林广:《陆龟蒙诗学思想论略》,《集宁师专学报》,2000第3期。

10. 周梦璐:《陆龟蒙咏物诗研究》,上海师范大学2015届硕士论文。

11. 王骧:《陆龟蒙诗文集中农具、渔具等名称考订》,《镇江师专学报(社会科学版)》,1997年第4期。

统筹:吴文化博物馆

技术支持:苏州多棱镜网络科技

原标题:《陆游的甫里情结》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司