- +1

今天谁看剧不开倍速呢?

在加速社会,现代人的时间被爆炸式的信息挤压,加之影视作品注水严重、用台词表达一切,人们对美感的欣赏被快感所取代。倍速播放功能是加速时代的产物,无疑,是“无深度”消费文化的一种体现。

本文选自日本学者稻田丰史《倍速社会》序章《巨大的违和感》,分析了这个难以放缓的倍速时代。

你如何看待倍速播放呢?欢迎留言与我们分享。

01

倍速看电影和电视剧的人

2021年1月8日,AERA上刊登了一篇让部分人忍无可忍的文章,标题是《〈鬼灭之刃〉热背后的倍速播放·一心两用·视频简化:论影视作品长篇连载热卖的条件》。文章中介绍了一位男士(37岁)的日常,他自称:“我已经不能以原速看一部电影了。我会调成2倍速度,还会跳过那些没有对话的和单纯风景的镜头。电影对我来说,只不过是一时的娱乐。”

文章中提到的另一位女士(48岁)说她在Netflix上看韩剧《爱的迫降》时,只关心与主人公有关的情节,其他场景统统都是走马观花式看完的。

看过这篇文章的很多人都表示愤慨、叹息和反感。说实话,我心里也不是滋味,确切地说,是很不自在,因为曾有一段时间,我几乎也是用倍速模式观看电影和剧集的。

那时候,我在出版社的DVD行业的杂志编辑部工作。为了预测即将上市的DVD作品中哪部会热卖、会热卖到什么程度,每个月的某个时间段里,编辑部的同事们都要观看大量的家用录像系统(VHS)样片,从而决定它们在杂志上的刊登顺序。

通常我们在开讨论会的前一天才能拿到样片,所以需要在乘末班车从公司回家到第二天早上的这段时间里看完3部2小时的电影,为了提高观看效率,便会打开倍速模式。

我也会像文章中提到的那位男士那样,跳过所有没有对话的和纯风景描写的镜头。有时,遇到有对话的镜头我也开倍速,因为样片多为海外作品,不听声音也没关系,可以通过看字幕了解剧情;只有播到激烈的打斗镜头和艳情镜头等与销售额有直接关系的剧情时,我才会恢复到正常播放速度。

这项工作持续了8年多。

有一次,我租了一张光碟,重新看了一遍自己以前开倍速看过的影片,不禁愕然,因为这次的观影体验完全不同。可以说,我开倍速看的时候连片子一半的韵味(虽说都是主观体验)都没有体会到。

故事还是那个故事,精彩的场景也都还在记忆之中。但是,故事中对人物心理的细腻描写、对话中表现出来的人物性格和人物关系,还有美工和道具、外景地的取景、故事的节奏感和氛围感,这些几乎都是倍速播放时我没能关注到的。虽说开倍速实乃工作上的无奈之举,但这确实也是一种需要深刻反思的行为。

正因为有过这样的经历,AERA上的这篇文章才特别令我思绪万千。

“这样的话,就不能算是欣赏作品了……”

我喃喃自语,当然这也是说给过去的自己听的。

02

倍速播放的用户多为年轻人?

持续10秒的沉默场景,自有沉默10秒的意图。演员在沉默中表现出的尴尬、紧张、踌躇,都包含着创作者的用意。我相信一定有既不能用9秒也不能用11秒,非用10秒进行表现不可的必要性。

这竟然被跳过去,观众竟然开倍速!

就像听石川小百合的《跨越天城》和爱缪的《金盏花》,用倍速听或者跳过副歌部分的方式,都是不能容忍的。这样的听歌方式怎么可能会体会得到歌手抒发的情怀和歌曲本身的魅力呢?带着忏悔的心情,我不禁想:这简直就是对艺术家的冒犯!

但是现在,全程1.5倍速,毫不犹豫地将没有对话和动作少的场景10秒快进的观众并不在少数。而且他们并非遇到像我过去那样的情况,仅仅是因为“工作上的无奈”。

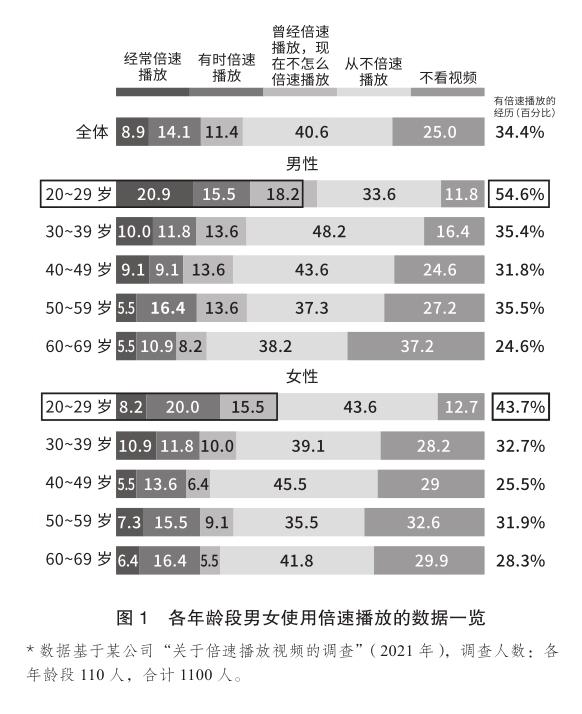

某调查公司于2021年3月调查发现,20~69岁年龄段的受访观众中有34.4%的人有倍速播放的经历。其中20~29岁的男性最多,占比54.6%;20~29岁的女性则占比43.7%。其次是30~39岁的男性,占比35.4%;30~39岁的女性则占比32.7%(见图1)。20~29岁的男女受访者合计有将近一半的人有倍速播放的经历。

看到这个数据,您觉得这样的比例是高还是正常呢?我想,调查对象中从事影视行业的人并不多啊,他们不会都是因为“工作上的无奈”吧。

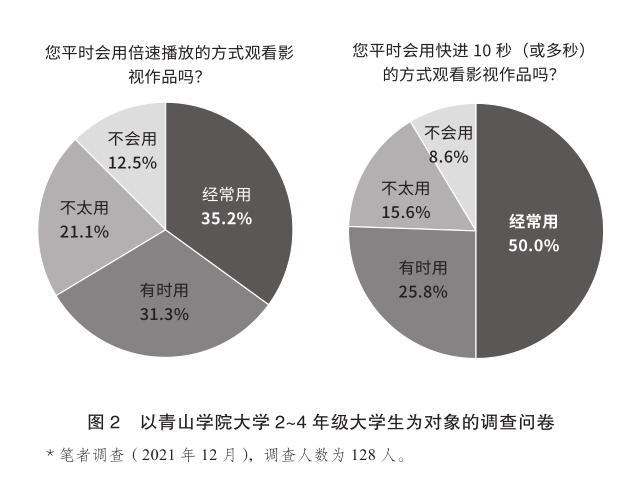

如果调查对象是未入职场的学生,情况又会如何呢?2021年12月,笔者正好在青山学院大学授课,教学对象是2~4年级的大学生。于是,我对其中的128名学生做了问卷调查。结果显示,回答“经常用”和“有时用”倍速播放的合计占了66.5%,再加上回答“不太用”的,共达87.6%(见图2)。这个数字与前面提到的“20~29岁的男女受访者合计有将近一半的人有倍速播放的经历”相比要高出许多。

虽然存在调查样本和问题选项的微妙差异,但是单纯从数字来看,似乎年龄越小,经常使用倍速播放的人群比例越高。另外,在该大学的问卷调查中,“经常用”和“有时用”快进10秒(或多秒)看视频的学生综合占比更高,达到75.8%,再加上“不太用”的,一共占比91.4%。

总而言之,开倍速看视频如今已成为众多年轻观众的常态。此外,2019年8月的调查显示,13~29岁的年轻人经常使用的视频应用软件排名前三的是:民营电视台TVer、互联网电视台ABEMA和Amazon Prime Video。如果是在智能手机上看这些平台上的视频,都可以用快进10秒的方式。TVer和ABEMA更是具有倍速播放功能。

另外,“关于倍速播放视频的调查”还显示,人们最想用倍速方式观看的视频内容有:首先是电视剧(35.7%),其次是新闻报道(28.3%),之后是综艺(25.9%)、电影(23.8%)和YouTube视频(23.0%)。

青山学院大学的学生最想用倍速方式观看的视频内容排名情况则是:第1名大学讲座(57.8%),第2名YouTube视频(50.8%),第3名连续剧(23.4%),然后为动漫(动漫电影和动漫系列合计22.6%)、纪录片(19.5%)和电影(17.2%)。

如果把新闻和报道归为“信息类”,想快速了解信息内容的心情是可以理解的。但倍速观看的视频内容中竟然也包含电视剧、电影和动漫。

怎么会这样呢?其中有三大背景。

03

影视作品过剩

第一个背景是,影视作品过剩。

现在的人们生活在有史以来能以最便宜的价格观看海量影视作品的时代。十几年前,人们想要看电影和录像,还得多花钱。那时候,电视连续剧碟片2天1夜的租金是300日元左右,而1张碟片里最多也就2集。当时也没有像现在这样完善的商用视频播放服务。因此,能够多看影视作品的,只有那些做好了花钱心理准备的电影狂热者和电视剧爱好者,以及动漫迷们。

然而,到了2022年2月,Netf1ix和Amazon Prime Video等视频服务平台的包月费用仅为几百到上千日元,价格低廉且可以“随便看”。只要愿意,你可以每月看几十部,甚至几百部电影、连续剧、动漫。

虽然Netf1ix和Amazon Prime Video没有公布包月后每月可免费观看的作品数,但保守估计也在几千部以上。此外,以作品数量多为卖点的U-NEXT号称有22万部以上作品,日本电视台旗下的Hulu也自称有10万部以上作品(截至2022年2月)。再加上传统的无线电视、直播、转播,以及以YouTube为代表的免费视频平台上可以观看的,可供选择的影视作品数量实在是太多了,显然供过于求。

还有多部当季热门作品等着你去追。一部16集的电视剧《梨泰院Class》;目前已有3季的TV动漫《鬼灭之刃》;2小时一部的电影,如《复仇者联盟》(截至2022年2月)……要想全部看完,时间再多也是不够的。而且,影视作品在今后还会继续增加。

Netflix 2021年4月发布的第一季度财报显示,该公司的年度制作费在170亿美元以上,以1美元兑换115日元算,就是将近2兆日元。这比2019财年的139亿美元和2020财年(受新冠疫情影响)的118亿美元要多得多。

大家可能对2兆日元的概念不太清楚。历史上日本电影票房收入最高的一年是2019年,约2600亿日元,2兆日元是它的8倍。这还只是一家公司提供的数据。

现代人被海量的影视作品包围着,所有的媒体和服务都在争夺用户的可支配时间,竞争越来越激烈。更可怕的是,竞争不仅存在于流媒体之间,Twitter、Instagram、LINE等社交媒体也都是非常强劲的时间竞争者。

所有人都想跟上热点,但是,值得观看的作品和需要不时查看的社交网站太多了,实在是没有时间一一顾及,于是,很多人便用倍速播放方式来省时间。

10~25岁的年轻人尤其将开倍速视作理所当然之事。他们说,太忙了,但又怕参与不了朋友间的聊天,所以会把电视剧先录下来,之后开倍速看。他们“只需要知道大概内容就行,细节部分可以从网站和维基百科上得到补充”。

媒体平台Note上有一个专门报道年轻人的流行趋势和消费动向的个人主页叫“年轻人说明书”,早在2019年10月就贴出了这样的宣言,即“时间缩短、速度加倍,快进播放视频”是年轻人最起码的常识行为!不容置疑!

“年轻人说明书”是由梦梦和霍琦(音译)两位“95后”女生运营的。梦梦的本职工作是做关于“Z世代”的市场调研的,她也是倍速播放和快进10秒派。关于梦梦的视频播放习惯以及对年轻人的行为分析,我们在下一章再做详细介绍。

04

追求“性时比”的年轻人

第二个背景是,追求“性时比”的人增加了。

倍速播放和快进10秒的人追求的是时间的有效利用。日本年轻人将之简称为“TP”,即英文Time Performance(时间性能)的首字母缩写。

我在Google Trends上查了一下“性时比”这个词在日本的搜索热度,2010—2013年一直徘徊在10~20,但之后一路飙升,从2019年开始就几乎没有降到90以下了。

号称拥有数十万粉丝的某商业大亨在Twitter上公开说自己开倍速看电影后,收到了较多诸如“效率高了”“这样挺好”的善意留言。他们是把看电影和电视剧当成了速读,认为通过训练,可以获得像速读那样的快速而高效的体验。

翻阅商业书籍追求高效是可以理解的,为什么看影视作品也要追求“性时比”呢?要这么高的效率做什么呢?如果仅仅是因为“想跟上潮流”,未免太牵强。

博报堂媒体环境研究所的森永真弓的一席话让我茅塞顿开。她经常做有关年轻人的调查活动,在大学开讲座并参与求职活动,与在校大学生有较多接触。

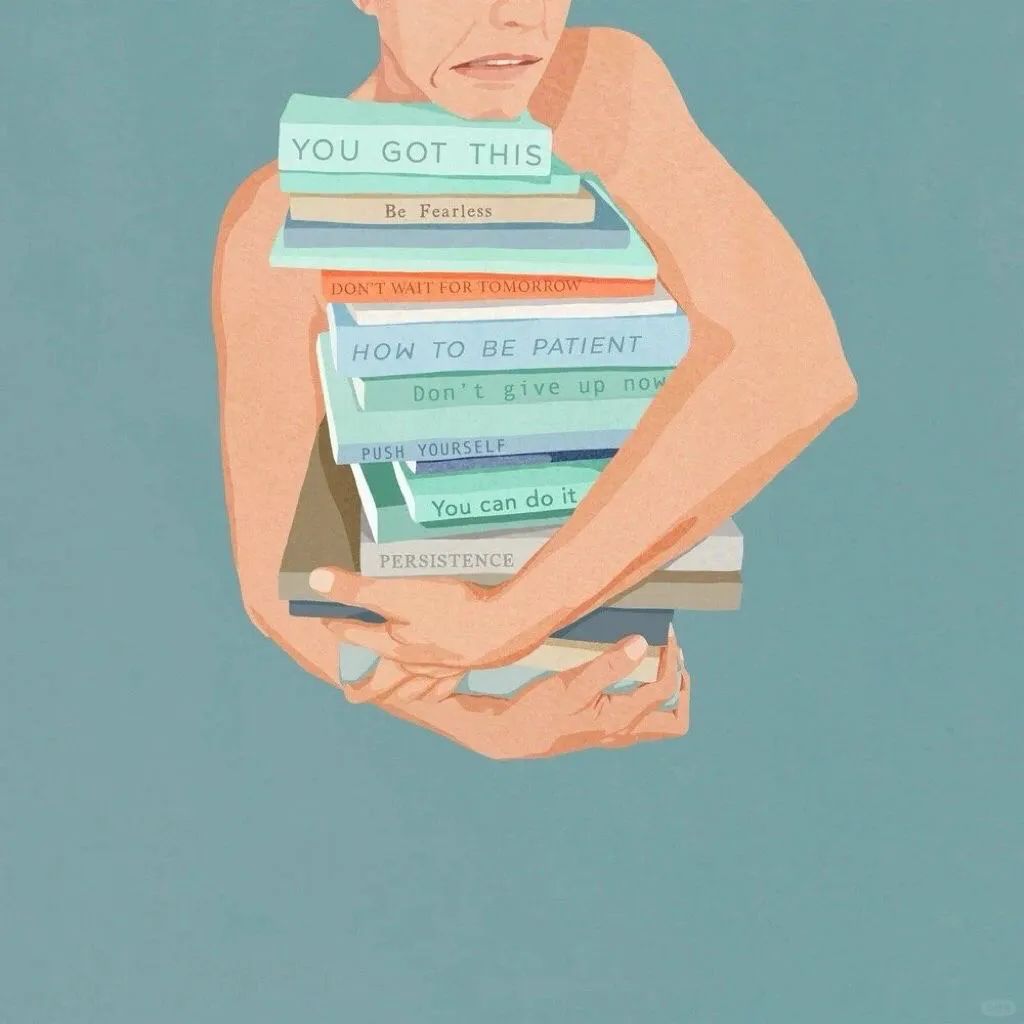

森永女士认为,现代大学生在兴趣和娱乐方面,往往希望能在短时间内将它们具体化,期待自己快速成为某方面的专家。他们特别崇拜“御宅族”。同时,他们讨厌走弯路。花大量的时间观看和阅读成百上千部作品,在试错中磨炼鉴赏力,博学多识后创作出一生中的代表作,最终成为该领域的专家——这绝对不是他们愿意踏上的道路,因为太辛苦了。他们想找捷径,希望有人帮他们列出必看(必读)作品的清单,因为看烂片对他们来说就是浪费时间。他们特别害怕浪费时间,不能接受时间的无效利用。

这就是他们讲的“TP”。

01 作品与内容,欣赏与消费

花时间老老实实地观看作品无多大用处,追求“性时比”才是王道。

某些线上沙龙就聚集了有这种想法的人。他们加入沙龙的目的就是想跟有影响力的人搭上关系,一举成名,扭转乾坤,希望受到关注并成为网红。他们一心想获得成功秘诀,挖空心思走后门想攀上某个“贵人”得到高升,就像在游戏中利用作弊工具Cheat Engine(不正当地改变游戏数据和程序,提高角色的能力,增加道具和金钱)可以获胜一样。可以说,这是一种生活黑客行为,而cheat的原意就是欺骗、欺诈、作弊。

不可否认,当今社会的现状就是勤勤恳恳的人未必都能得到回报,所以也可以理解这些人的无奈。只是,观看影视作品有必要也着急忙慌吗?

原来,他们并不将它们称作影视作品,而是称之为内容。是从什么时候开始把包括电影、电视剧等影视作品在内的各种媒体娱乐统称为内容的呢?这样一来,与其说是欣赏作品,不如说是消费内容。

在此,我们先来明确一下词语的定义。

欣赏强调的是行为本身,跟作品主题是否高尚、艺术性的高低无关,只需要通过接触、玩味,让自己沉浸在作品中即可。如果该行为能独立带来大量快乐,我们则称之为欣赏。相比之下,消费行为具有功利性。比如,可以通过看影视作品了解世界,增强与他人的交流。用吃饭来作比喻的话,欣赏指享受美食这件事本身;而消费则是指有计划地摄取营养,或实现梦寐以求的肌肉美等实用目的。

与欣赏关联的是作品,与消费相关的是内容,两者的区别在于是否适合用量来衡量。

就像我们用内容一词来表述报纸上的消息、电子媒体上的信息或作品,人们从一开始就有用可数值化的量(数据大小和观看时长)来对内容进行衡量的想法。因此,视听满意度的一个方面,是能否在短时间内通过大量消费获得快感。

但是,“作品”一词显然超出了量的范畴,无法用量来衡量。对于作品,我们不会一味追求功利性和实用性,不会以即时的成本效益来对应考虑观看时间和获得的体验,因为在观看该作品多年以后,有关的灵感和启示可能会突然“出现”。如果一定要设定作品的优劣标准,那应该是“对观众人生的影响力强弱”吧。这个标准显然无法量化,同一部作品不可能对观众产生完全相同的影响。因此,观众根据影视作品对自身不同的意义,会将其归类为内容或者作品;根据消费态度的不同,再归类为消费或者欣赏。就像人们对报纸价值迥异的衡量标准那样,有人把它用作餐具的包装纸,或用废品回收时的公斤价来计算它,也有人把它当作了解世界的信息宝库。

02 电影速看的高效性

确实,如果只是抱着消费的心态,快进10秒也好,开倍速也罢,都无伤大雅。这也就是我们常说的摄取内容,与机械性的快餐快吃、不咀嚼直接吞咽食物没什么区别。吃快餐的目的就是摄取维持生存所需的能量。

从快餐我联想到一个话题。

YouTube上有很多用几分钟到十几分钟解说一部电影的视频,俗称“电影速看”,也有叫“快电影”“速看影院”的。这些当然都是非法上传的视频。2021年6月,日本出现了首位举报者,投稿者于当年11月被判有罪。但是截至本稿写作时,这种视频也没有被根除。

速看网站的运营商通常将从碟片和其他媒体中提取的视频随意剪辑成短视频,上传到YouTube上以赚取广告收入。尽管这种行为属于侵权行为,会对版权所有者造成经济损失等,但人们对这些视频的需求非常旺盛,有的视频的点击量几乎高达几十万次,最受欢迎的视频甚至有几百万次的点击量,非常惊人。

据日本内容产品海外流通促进机构(CODA)的一项调查显示,非法速看网站其实早就存在。2020年春季前后,受新冠疫情的影响,人们不得不减少外出,与此同时,YouTube上的视频上传量激增。另外,此类视频也出现在韩国等国家,但在英语圈国家的火爆程度则不如日本。

10分钟看完一部2小时的电影,这是不是类似于“5分钟读完100本古今中外名著梗概”?或者近似于“忙碌的商务人士在通勤路上听商界畅销书”?

05

越来越多的作品用台词表达一切

第三个背景是,用台词表达一切的影视作品多起来了。

影视作品是影像的艺术。比如,演员满脸悲伤传达的是内心的忧伤;一声不吭、惊慌失措、直冒冷汗说明他已走投无路,完全没必要增添“我好难过!”“这可怎么办?”之类的独白。

但是,近期的(特别是面向日本大众的)影视作品中,有很多都是用台词一字一句地讲出人物的喜怒哀乐、身处怎样的境地等,已经完全省略了画面的表达。

比如,在TV动漫系列《鬼灭之刃》(第1季)第1集中,主人公灶门炭治郎在雪地里一边奔跑一边气喘吁吁地说道:“呼吸好困难,冰冷的空气让我肺疼。”从悬崖上坠落至积雪中时,他说道:“多亏这雪,得救了。”

这些都有必要用台词表达吗?生动的场景和人物急促的呼吸声,不是已经非常清楚地说明了主人公的状态了吗?

我知道,这些台词应该都是原著里本来就有的。但是,单色静态的漫画和彩色动态的动漫传达出的信息量是完全不同的。一幅漫画可能无法传达足够的信息,因而需要用独白来补充,但制作成动漫之后,这些补充信息就不再是不可或缺的了。

不止《鬼灭之刃》,无论是真人电影还是电视连续剧,用台词堆砌起来的作品正在不断增加。看这些作品长大的人,或者看惯了这类作品的人,自然会产生“跳过没有台词的镜头也没关系”“只要看看字幕就能了解剧情”的想法。

这是不是弄巧成拙了呢?多年来,或许正是由于制片方的“保姆”心态,市面上充斥着台词过多、“通俗易懂”的作品,观众的素养一直得不到提高。

《新世纪福音战士》的总导演庵野秀明的“晦涩”风格成就了他作品的深度,也使他成为20多年来屈指可数的名导。在被问及为何会答应拍摄剧场版《新世纪福音战士》的制作纪录片时,他是这么说的:“现在这个时代,一部电影如果不去适当地宣传它的‘趣味性’,就没人愿意看了。喜欢悬念的观众越来越少了。”

06

被跳过的10秒里的内容

那些开倍速或快进10秒观影的人似乎坚信,了解故事所需要的信息一定是台词或旁白给的。但是,影视的表现手法本不该如此。

如果镜头里是空无一人的房间,桌上有杯没喝完的威士忌,杯里的冰还没有完全融化,则表示“喝威士忌的人离开没多久”。如果镜头里的丈夫回到家,没有对妻子打招呼,妻子也没有任何反应,则说明这不是一对关系和谐的夫妻。如果镜头停留在某个小道具上的时间较长,那么这个小道具在故事中一定承载着某种意义。这就是所谓的暗示。

同样,寓言、影射等也都是假托故事或用拟人的手法来说明某个道理或教训的,不直接用语言来明确表达。

尽情欣赏画面中的自然美和把握人物内心活动,这本身就是观影的妙趣所在。就像在迪士尼乐园即使不玩游乐项目,只要待在园区里也会很开心一样。同理,人们可以通过观察画面的布局、色调来想象和思考它们的主题,从中获得乐趣。

但是,用快进10秒或倍速播放的方式观影是无法体会到这些的。蒙住眼睛从一个游乐场地到另一个游乐场地,可以说是尽享了乐园的梦幻吗?骑着自行车逛美术馆,能称之为艺术鉴赏吗?(这也是笔者曾经做过的事情,一桩又一桩,真是内疚。)

07

与速读和摘译的不同

也许有人会反驳说,如果不赞成我们把影视压缩观看,那么书籍速读、长篇海外文学摘译(摘录部分原文进行翻译)、给电视连续剧做总集就可以吗?确实有人觉得这些行为也是不合适的,但似乎比反对压缩观看影视作品的人少。这又是为什么呢?

在不讨论速读是否会影响对书籍的赏析度和理解度的前提下,我们先来说说速读。

用影像编织的故事,其原型之一是演剧,而演剧从出现之日起,就不是按照观众能根据自己的喜好来观看设定的。相比之下,书籍就不同,它一开始就预设了读者会按照自己的节奏来阅读。速读本身是嵌入在读书这一行为之中的,这就是读书和观影最大的区别。因此,倍速播放看似跟速读的性质一样,但并不能跟速读混为一谈。

其次是摘译和总集。这里的关键点是译者和编者是谁。做摘译工作的通常是作家或资深翻译家,编辑电视剧总集的是熟知电视剧内容的电视人,当然该片的导演或编剧亲自操刀的情况也比较多。不管怎样,他们都是得到行业认可的人,会不过度损害原作精髓。这完全不能跟随意改变观看速度的某位观众相提并论。

从这个意义上来说,电影速看不仅非法,而且质量也得不到保证(令人怀疑是否恰当地编辑了正片),应该受到双重质疑。

当然,我也同意“所谓艺术,是允许以作者未预期的方式来欣赏”的说法。在此,大家也许会想起法国批评家罗兰·巴特的文本理论,即“不要把文本看成受作者意图支配的作品,而应该始终把它当作文本本身来阅读”。也就是说,一旦写出来的文本与作者分离变得独立,就应该接受各种阅读方式。那么,影视作品是不是也可以套用这个理论呢?

至少对于本书提到的倍速播放者,我很难想象他们是抱着这种主动的艺术鉴赏态度选择倍速播放的(从后面第1章的访谈中,也能感受到这一点)。显而易见,他们的动机大多是出自缩短时间、提高效率、追求便利等功利主义想法。

以上是笔者对2021年3月投稿在现代商业网站(https://gendai.media)上的《“倍速观影人”的出现,预示着可怕的未来》进行大幅修改后的文字,但主要意思并无改变。简言之,我对快进10秒和倍速播放的观影方式有极大的违和感。

上述文章发布后反响较大,有很多赞同的意见,同时也有不少反驳意见。比如:

“细节无所谓,只要知道故事情节就好了。”

“作品本身不好才会让人想快进的。”

“想怎么看,是我的自由。”

他们当然有自己的理由。我虽不赞同,但愿意去接受,也希望能理解。

那么首先,从倾听他们的心声开始吧。

文字丨选自《倍速社会:快电影、剧透与新消费文化》,[日]稻田丰史 著,郭绮雯、杨诗雨 译,浙江人民出版社,2024-04

图片丨Picture@Giselle Dekel

编辑丨安之

原标题:《今天谁看剧不开倍速呢?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司