- +1

从一件小小的藏品开始,他们成为最传奇的艺术藏

原创 Lens WeLens

提到艺术收藏你想到的是什么?是拍卖场上普通人难以企及的天文数字,是被报以投资期待的“合算买卖”,还是雄厚资本追逐的上流品味。

如今,我们谈及艺术收藏,似乎在谈论一个经济话题,数字后面一长串的00000让艺术收藏成为普通人难以跨越的门槛。

如果带着这种成见,你恐怕很难相信,曾经蝉联美国收藏榜家首十年,以一己之力收藏了美国当代艺术史上最重要一批艺术作品的藏家不过是一对收入微薄的工薪阶级夫妇。

纪录片导演佐佐木惠(Megumi Sasaki)曾拍根据两个人的收藏故事拍摄了两部纪录片《赫伯特与多萝西》讲述这对工薪阶层夫妇的艺术收藏之路,以及他们将藏品全部捐赠给国家美术馆的故事,后来还拍了另一部关于两人的纪录片《50 X 50》

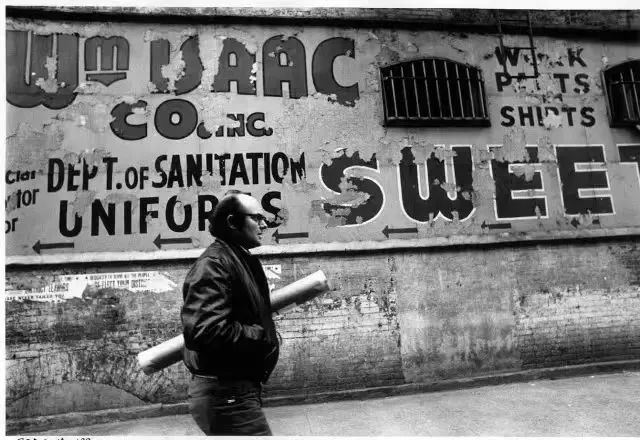

丈夫是一名邮递员,妻子则是图书管理员,他们一辈子居住在40平的廉价出租屋里,两个人加在一起的年收入未超过50000美元,从没买过一件奢侈品,却仅仅凭着热爱,收藏了将近5000件足以填补艺术史空缺的重要艺术品,他们比谁都要早就开始收藏唐纳德·克拉伦斯·贾德(Donald Clarence Judd)和索尔·勒维特(Sol Lewitt)。

在讲述他们故事的纪录片中,丈夫赫伯特说:“我仅仅只是热爱艺术,就像我热爱自己一样。”一对普通到不能再普通的夫妇,仅仅因为“热爱”,实现了工薪阶级的收藏神话。

我什么都不是,

只是一个邮局的小职员

这对夫妇有多普通呢?

赫伯特出生于曼哈顿黑人区一个俄罗斯犹太家庭,父亲是裁缝,母亲是家庭主妇。因为“讨厌别人告诉我要怎么做”,赫伯特并不喜欢学校,高中没毕业就进入制衣厂成为一名工人,二战期间,他曾在美国陆军短暂服役,退伍后进入纽约一家邮局做分拣邮件的工作,这份工作一直伴随他直至退休。

和赫伯特一样,多萝西的出生成长也不曾有过艺术的滋养,父亲是一位文具商,家境优渥的她从小喜欢读书,成绩优异,从丹福大学(Denver University)硕士毕业以后,进入布鲁克林公共图书馆,担任图书管理员。

1960年,赫伯特与多萝西相识,在此之前,他就对艺术产生了浓烈的兴趣,他欣赏古典大师们的画作,也对当代艺术着迷不已,常常流连于格林威治村的“雪松”酒馆,那里是纽约的当代艺术家们最爱去的地方之一,赫伯特喜欢去那里听马克·罗丝科(Mark Rothko)、弗朗兹·克兰(Franz Kline)以及大卫·史密斯(David·Smith)等人高谈阔论。他只是安静站在人群中,从不插嘴。

“我什么都不是,只是一个邮局的小职员。”赫伯特在接受《泰晤士报》采访时说,“但我尊重这些艺术家,他们在某种程度上也尊重我。他们会聊到凌晨三四点,包括我在内的所有人就只是听,我记得非常清楚,我从来没有问过一个问题。”

受到这些艺术家感染的赫伯特曾经梦想过成为他们中的一员,他工作之余会去纽约大学美术学院修读艺术史和现代绘画。

赫伯特和多萝西订婚时,两个人买了一件毕加索的陶瓷作品作为订婚礼物。婚后,他们在纽约布鲁克林租下仅有40平米的一室一厅,虽然房子不大,但两个人的精神世界却十分富足,赫伯特对于艺术的热情很快感染了妻子,他们的蜜月之旅第一站就是华盛顿国家美术馆。受到丈夫影响,多萝西也开始尝试艺术创作,并且和丈夫一起去纽约大学学习绘画,两个人还在联合广场(Union Square)租了一间工作室进行绘画创作,共同探讨艺术。艺术之外,他们还在小小的出租屋里领养了8只流浪猫,19条鱼和20只乌龟。

从此,纽约艺术圈出现了一对“奇怪的夫妇”,他们几乎每周末都会出现在纽约城大大小小的美术馆和画廊里,他们不追求流量,不追随投资者们的步伐,而是完全根据自己的审美和爱好挖掘新人。他们和艺术家交谈,购买自己喜欢的艺术品,再在自己小小的家中为带回来的画作,雕塑,装置逐一寻找最适合他们栖身的角落。

他们的第一件收藏品是约翰·张伯伦(John Chamberlain)的一件碎金属雕塑,对于不懂艺术的人来说,这就是个从机动车零件上拼凑而成的破铜烂铁。那一年,张伯伦还未成名,作品甚至多次被保洁阿姨当成垃圾扔掉。没有人会想到,这位艺术家的作品有一天会拍出三千多万的天价。

约翰·张伯伦的作品被多家博物馆收入永久藏品之列,包括古根海姆、纽约MOMA等,他的一件旧作曾以470万美元的价格被拍出

相比画画,

我们俩也许更热爱收藏

1965年,他们发现收藏艺术品带来的满足感远高于自己创作获得的喜悦,于是,赫伯特和多萝西放弃了位于联合广场的工作室,开始将热情彻底转向艺术品收藏。在关于两人故事的纪录片中,多萝西说:“有一天我们看着家里的墙面,突然意识到我们自己的作品远不及这些艺术家,但同时也发现,相比画画,我们俩也许更热爱收藏。”

他们不买车,不投资,不旅游,不去餐馆吃饭,生活也过得十分朴素,夫妻俩把所有的钱都投入了艺术品收藏。赫伯特的年薪税前不过23000美元,夫妻二人年收入加起来也不超过50000美元。妻子的工资全部用于他们的日常开支,赫伯特的收入则全部用于购买艺术品。

由于两个人的薪水非常微薄,他们制定了一套独特而严格的收藏准则:第一不能太贵,以他们薪水能支付为标准;第二体积不能太大,必须可以随身带进地铁;第三尺寸不能太大,他们的小公寓要可以装得下。

这样的收藏标准自然而然地将他们的收藏方向瞄向极简主义和观念艺术,并且以青年艺术家的作品为主,他们在那个时代发现了很多在当时并不被主流市场看好的青年艺术家,而这些人后来都成为极简主义以及观念艺术的代表人物。

我们的钱不多,

只够买一些灵魂的光

赫伯特和多萝西的收藏通常是从和艺术家做朋友开始的。比如说,在一位艺术家朋友的介绍下,沃格尔夫妇购买了美国概念艺术家索尔·勒维特(Sol LeWitt)的一件作品。

而当时,这位极简主义与概念主义的创始人,后来对整个艺术界甚至建筑界造成重要影响的艺术家完全是一个无名艺术家,作品无人问津。

沃格尔夫妇在这位艺术家几乎要放弃创作的时候敲开了他家大门,勒维特永远忘不了1965年的那个傍晚:“那是我第一幅卖出去的作品,爱讲价的他们付出了比原价更多的钱,并且告诉我请你一定要画下去。”

这之后,勒维特与沃格尔夫妇成了朋友,在勒维特的最后数十年,他与赫伯特几乎每周六早晨都会通电话,与艺术家之间这样的友谊,在沃格尔夫妻身上并不少见,他们喜欢和艺术家深入交流之后再决定是否要收藏这位艺术家的作品。

在1994年接受画廊策展人的一个采访中,沃格尔夫妇介绍了他们和艺术家之间的关系:“基本上我们还未见到艺术家的作品前不会直接去艺术家的工作室,一般我们会先去画廊或者其他工作室寻找我们感兴趣的艺术作品,不会因为谁说’去某某工作室看看什么画吧’就直接闯进别人工作室。

我们首先要看到作品,而且要喜欢它,然后在艺术家的交谈中我们去了解作品的整个面貌。有时在同类作品中要做出选择是需要不断缩小范围的,这往往要花费很长时间。对于‘你为什么选择这一幅而不是那一幅’这种典型问题,背后需要很大的工作量的。"在纪录片《赫伯特与多萝西》中,艺术家Richard Tuttle说:”他们努力在深入理解艺术家,在了解制作方意图和背景之后才会把作品买回去。”

他们在50年间收藏的将近五千幅作品,大多购于艺术家成名前,每到发薪日,赫伯特和多萝西就会来到艺术家工作室门口大喊:“有人吗?来买画”。在拥挤的地铁人潮中,经常能看到两个矮小的身影用身躯护着新入手的艺术品。

《华盛顿日报》的采访中,夫妻二人多年以来帮助过的年轻艺术家超过20位,但他们只是笑着说:“我们的钱不多,只够买一些灵魂的光,但请用力燃烧吧。”

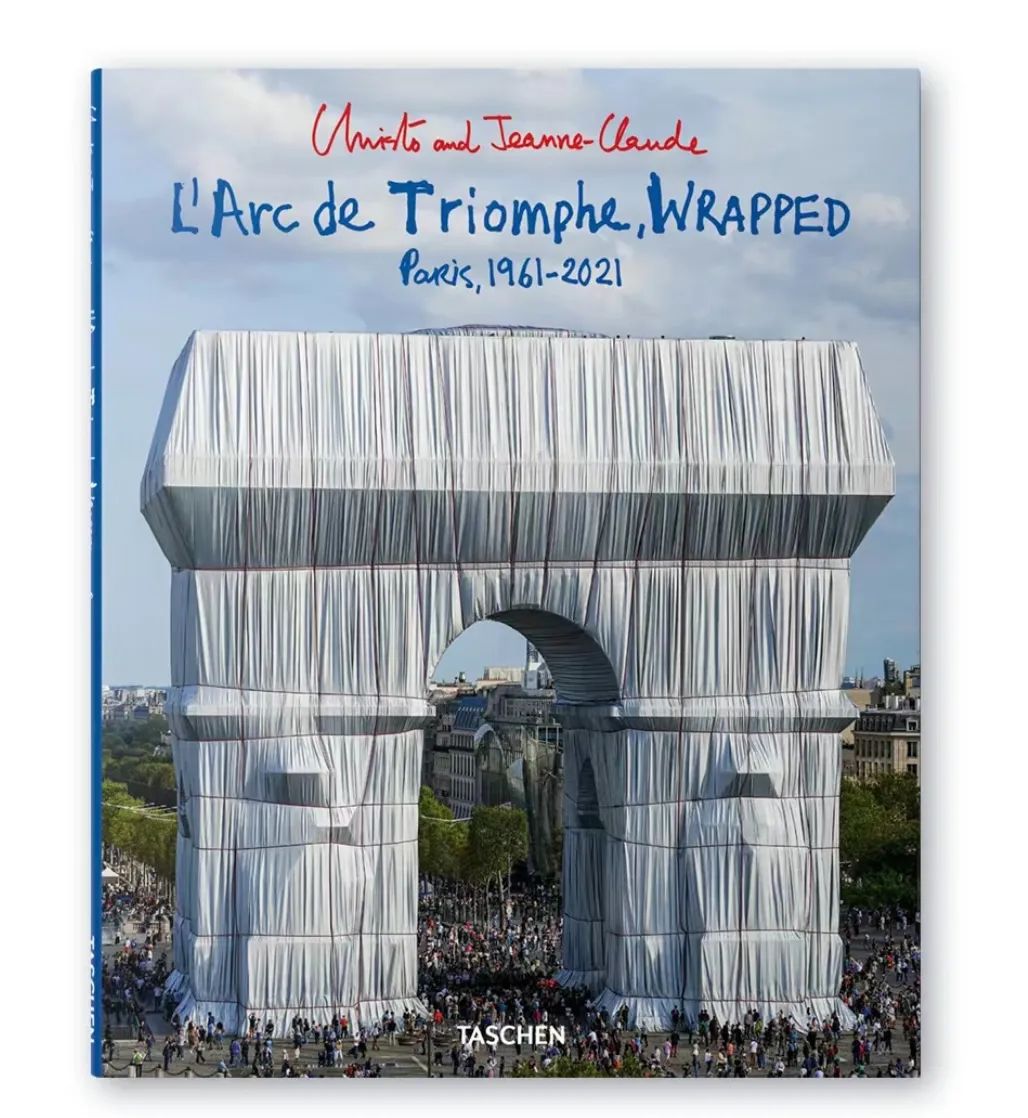

在自己的购买能力范围之内选择艺术品一直是两个人秉持的黄金原则,但对于工薪阶层的他们来说,难免遇到十分喜欢但价格高于预期的艺术品。比如说他们曾经非常希望购入克里斯托夫妇的一幅拼贴画,但价格远高于他们的预期,见他们如此喜欢,克里斯托提出免费送给他们自己的作品,但赫伯特立刻回绝了“我爱你的才华,并不是贪图你的作品。”

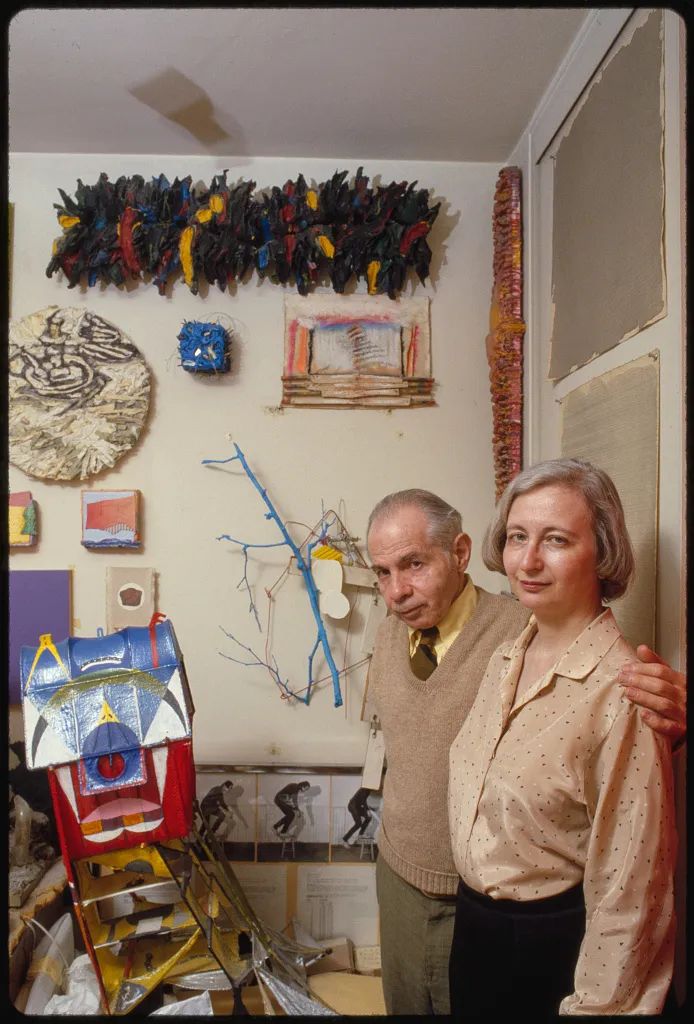

最终,他们商定好在克里斯托夫妇出差的半年里,由沃格尔夫妇来帮他们照顾猫以换取画作。克里斯托感叹:“他们对艺术的热爱,超过了作者本身。”

克里斯托夫妇的作品《包裹凯旋门》,为了完成这件作品,夫妻二人花费了1400万欧元(约1.1亿人民币)购买了2.5万平方米的可回收塑料,3000米红绳将整个凯旋门包裹起来

克里斯托夫妇和沃格尔夫妇

沃格尔夫妇以为克里斯托夫妇养猫1个月为佣金换取了一幅拼贴画,彼时,克里斯托夫妇在艺术圈已经开始崭露头角,但作品价格还在普通藏家可承受范围之内,2021年,巴黎苏富比曾拍出两幅克里斯托的草稿,其中,《被包裹的新桥》草稿以47万欧元成交,《雨伞》项目草稿以170万欧元成交。

沃格尔夫妇的收藏从上世纪50年代持续到70年代的时候,已经有很多艺术家和收藏家慕名而来观看他们的藏品了,也有很多商人提出高价购买二人的藏品,但自始至终,他们从未出售过一幅作品。赫伯特说:”艺术不是冰冷势力的财富,不是待价而沽的商品,是我们和艺术家在人间相遇,然后窥见了一眼星空。“

这不是牺牲,

是我和爱人在人间贩卖了一趟浪漫

1992年,他们决定将收藏的2490件艺术品全部免费捐赠给华盛顿国家美术馆,馆长在听闻这对夫妇的故事后,惊讶地表示:“这简直是奇迹!他们年收入不足5万,但他们的收藏却填补了整个艺术圈的空白。”馆长曾表示对于他们的牺牲万分感谢,但赫伯特则看着妻子说:“这不是牺牲,是我和爱人在人间贩卖了一趟浪漫。”

在一次采访中,多萝西说:“虽然也有其他美术馆对收藏品感兴趣,但是我们觉得所有作品应该放在同一个地方。我们认为我们收藏的作品是美术史的重要轨迹,所以努力让他们可以尽量收下全部作品。另外,用公务员薪水来购买的作品,再将他们返还给国立美术馆这个想法我相当喜欢。而这里也是我们度蜜月去的第一个地方,在这里,我第一次从赫伯特那里收到了关于艺术的启蒙。”

多萝西会牵着腿脚不灵活的赫伯特一起去美术馆看看那些两个人曾经的宝贝

负责搬运艺术品的美术馆工作人员打开沃格尔夫妇家门时,被眼前的场景惊掉了下巴,不光墙面挂满大师们的杰作,走廊上,床底下,天花板上,就连浴缸旁边都塞满了艺术家们的杰作。这对身材较小的夫妇抱着猫看着工作人员一件一件将他们运出门外,像送长大成人的孩子去大学一样。“等等,那件不行!”多萝西拦住工作人员“这件毕加索的陶瓷是我们的订婚纪念。”

为了将他们的藏品从40平的出租屋中运走,华盛顿国家美术馆动用了5辆40英尺的卡车,而这些藏品通过货梯进入美术馆又花费了好几个星期。2008年,他们又向国家美术馆捐出了剩下的2500件藏品。

难以置信的收藏体量让沃格尔夫妇成为美国艺术史上最有名的“无产阶级收藏家”,这对其貌不扬身材矮小,在人群中毫不起眼的夫妇在艺术收藏上却独具眼光。华盛顿国家美术馆评价:“他们领先于很多博物馆。他们不惧怕有挑战性的艺术。他们的收藏具有前瞻性,令人深思和惊叹。”

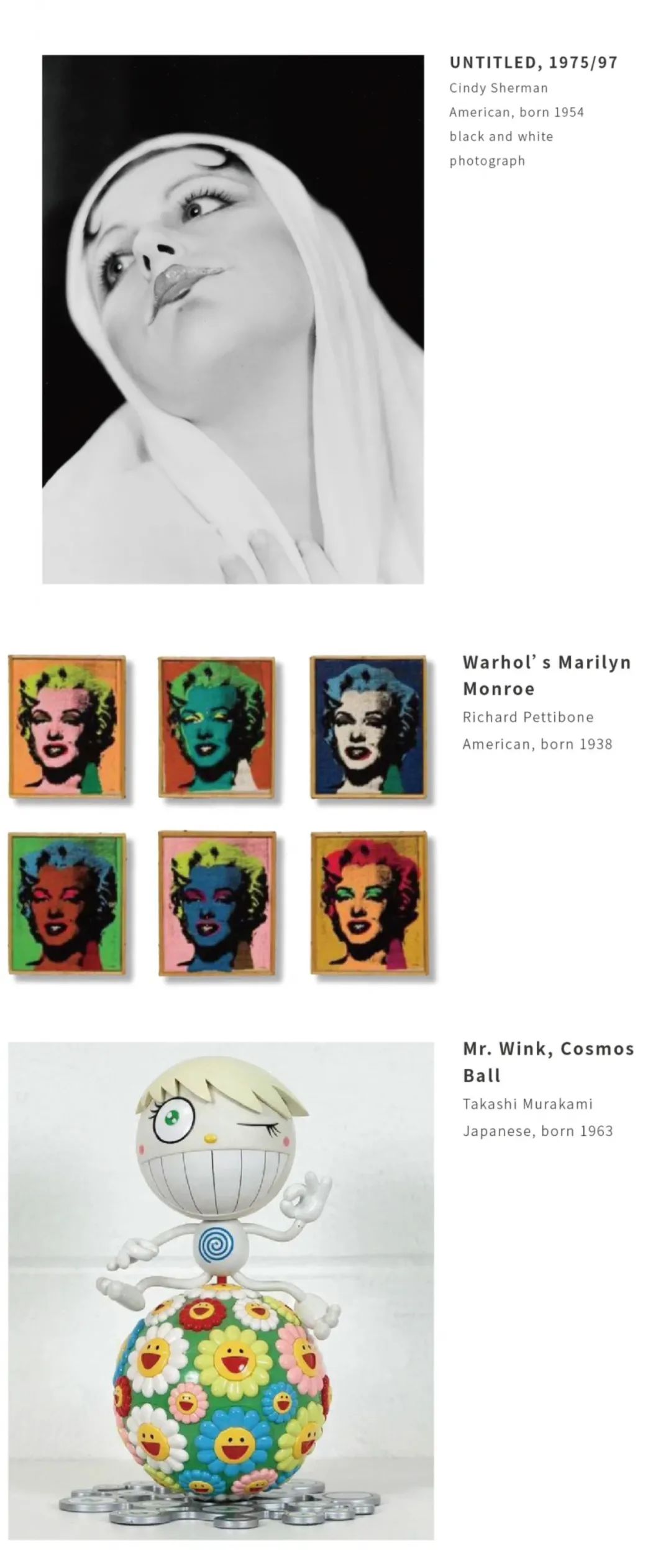

即使放在现在来看,他们当年的收藏依然前卫大胆,其中不乏辛迪·舍曼、理查德·佩蒂伯恩和村上隆这样的艺术家。在沃格尔夫妇收购这些艺术家的作品时,他们还是名不见经传的小艺术家,如今,他们早已是拍卖市场上炙手可热的天价艺术家。

辛迪·舍曼的作品《Untitled Film Stills》在2014年的佳士得拍卖会以670万美元的价格成交

理查德·佩蒂伯恩的同系列《玛丽莲梦露》2021年于纽约佳士得拍出138600美元的价格

村上隆的真人尺寸雕像《MISS KO2》在2017年的香港苏富比春拍上以2290万港币成交

自从赫伯特不能走路之后,多萝西再也没去买过艺术品,2012年7月,一场关于他们的收藏的展览开幕,多萝西推着轮椅上的赫伯特最后看了一次曾经的宝贝们,那是他们两个人看得最后一场展览,2012年7月22日,90岁的赫伯特去世,从那天起,陪伴多萝西的只剩下两个人订婚时买的毕加索的那件瓷器。

一次电视采访中,记者问多萝西:“如果没有遇见赫伯特,你会怎样?”

多萝西回答:“我可能是一个家庭主妇,养儿有女,终此一生。”

“你呢?”记者又问赫伯特

“Nothing,如果没有遇见你,我什么也不是,不会去收藏,不会去画画,因为你,世界才有趣。”

他们的故事就像纪录片《赫伯特与多萝西》中的一句话:"你不必非得是洛克菲勒(Rockefeller)才能收藏艺术品。”

和沃格尔夫妇一样,如今很多国内的年轻人也将眼光投向艺术市场,收藏一件艺术品的可能性被不断拓宽,艺术品不必非得是锁在银行保险箱里的名贵投资,年轻藏家对于艺术品的期待也不再拘泥于投资或是凸显品味,它们可以是一件送给自己的礼物,可以是装饰家里墙壁的亮点,可以是朋友互相馈赠的心意,也可以是一眼引发共鸣的机缘巧合......

很多人对艺术感兴趣却始终不知道该如何迈进艺术收藏的门槛,美术馆、画廊、艺术机构、艺术家工作室······普通人或者因为不了解而觉得艺术难以接近,或者因为种类繁多的画廊和艺术流派而不知从哪儿入门。如果你正站在犹豫不决十字路口,不妨来看看本周开启的北京当代·艺术博览会。

与美术馆或者画廊不同,艺术博览会全面也更开放,对于希望了解艺术品或者艺术收藏的人来说,无疑是最好的机会,这里汇聚了大大小小的画廊,艺术机构,不仅可以在现场更全面的了解每一家画廊的风格,甚至可以和策展人甚至艺术家当面交流。

2018年创立的北京当代·艺术博览会到今天已经走过7个年头,与别的艺术博览会不同,北京当代更具“本土”性,致力于当代艺术在中国及世界范围内的价值发掘与推广。

今年,博览会以“凝聚”为主题,将汇聚了来自14个国家36座城市的100余家参展机构,他们分别来自伦敦、柏林、洛杉矶、东京、首尔等全球艺术版图中重要的城市。对于艺术从业者来说,这是一次一年一度的交流机会,对艺术爱好者来说,这是一近距离了解整个艺术行业的契机。

作者:二郎;监制:Algae

原标题:《从一件小小的藏品开始,他们成为最传奇的艺术藏家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司