- +1

温州乐清的“桃源”:不卖咖啡,一家书店何以坚持25年

作家东君的小说《在陶庵》写到了一家书店,温州乐清的文友一眼就能看出来,它的原型是老城区建设东路上的“桃园书院”,别名“桃源”。书店老板是个“70后”,名叫郑金才,人称“桃主”,或者“阿才”。

“桃园书院”。本文摄影:澎湃新闻记者 罗昕

“桃园书院”创办于1999年,最大特色是古旧书、字画、老物件和温州乡邦文献。这里也卖新书和教辅,新旧书比例大约为1:3。它在孔夫子旧书网有两家网店,一家以特价书、八九十年代旧书、连环画为主,一家主营温州乡邦文献、线装书、民国书。两家网店各有特色,在孔书网的销量分别位列浙江第2和第4,即使在疫情时期也有着稳定的客源与收入。

更难得的是,25年来,“桃园书院”实体店历经电商价格冲击、电子阅读浪潮,还是在乐清这座小城存活了下来:2019年,它在乐清新城区开设了分店;2020年,本店迁移至建设东路139号的3楼,实体面积从60多平米变为600多平米;去年年底,又在同样600多平米的4楼专门开辟了教辅店。

这些年,郑金才专注古旧书、书画、老物件,太太全权负责教辅,两边利润占比相当。在没有外界补助的情况下,“桃园书院”不卖一杯饮品,但依然有所盈利。

东君的小说《在陶庵》写到了“桃园书院”

也有许多书友“慕名而来”。学者陈子善曾走进这里放民国书的屋子,一待就是两个小时。书评人绿茶“淘书淘到满身大汗”,感叹“一个小城居然有如此丰富的旧书”。藏书家韦力也专程探访这里,还写了文章收录于《书坊寻踪:私家古旧书店之旅》,其中有一句是:“这的的确确是当地的一处精神世外桃源”。

究竟是一处怎样的“桃源”?带着满满的好奇,我来到乐清,探访了桃园书院。

巧的是,探访之际恰发生了“多家出版社抵制618图书大促伤害图书行业”一事。

“电商冲击下,新书市场太难做了。好在古旧书一本就是一本,它是稀缺的。”郑金才感叹道,“图书低价固然能吸引人,但不是低价就意味卖得好,关键还要看书本身的品质,看到书真正的价值。”

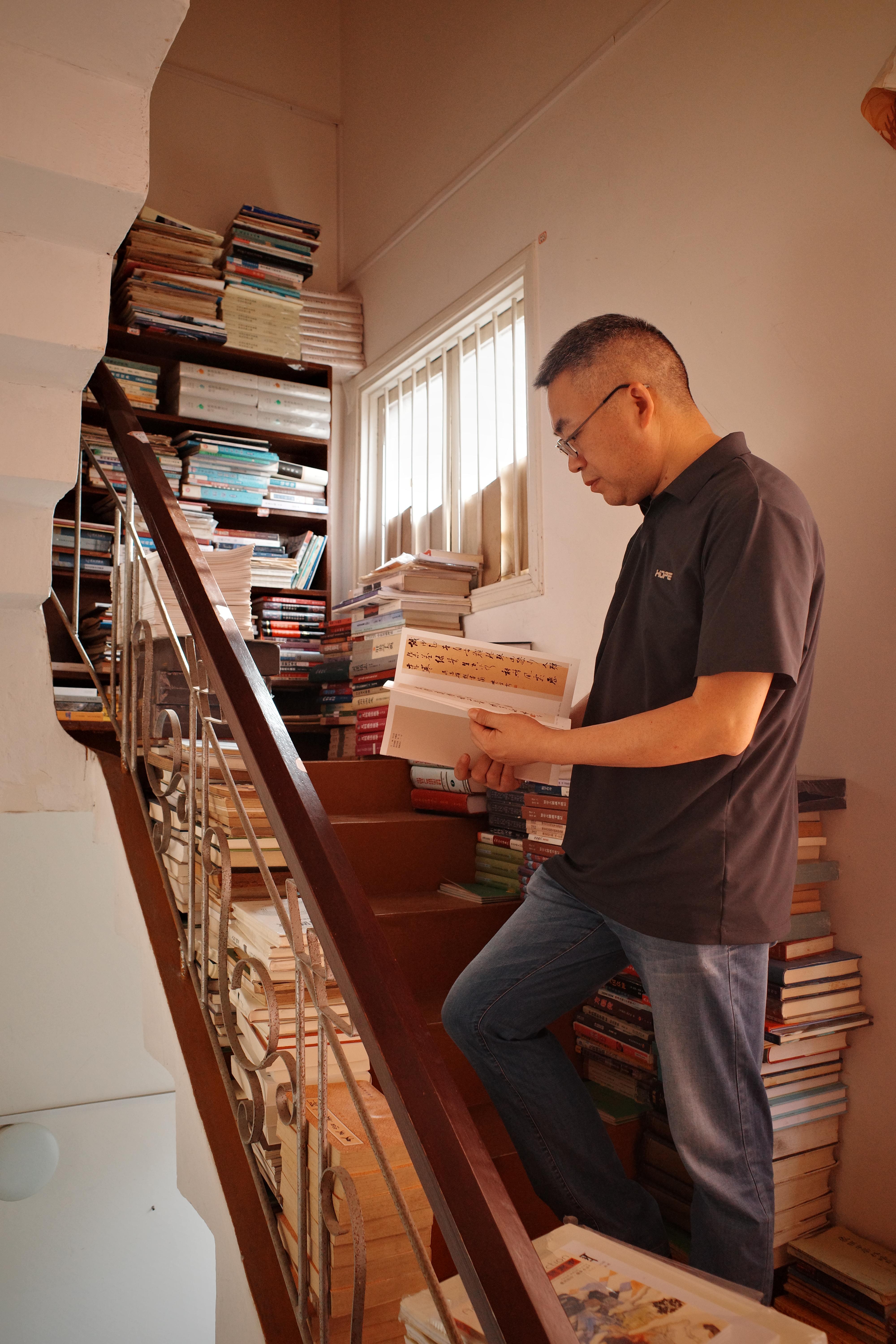

在整理书的郑金才

(一)

走进“桃园书院”,一股油墨香扑面而来,各种书籍与陶罐映入眼帘。郑金才按书籍分类隔出了几个房间:一间叫“社科文学”,一间叫“毛边签名”,一间叫“小人书”,一间叫“工艺杂项”,一间叫“书画艺术”,一间叫“乡邦文献”,还有一间难以分类的,干脆取名“不可描述”。

这些房间里都有几排高高的书架,上面堆满新书、旧书、各种器物,墙上更挂满了百来位温州本土书画家的作品,可谓琳琅满目,目不暇接。

郑金才按书籍分类隔出了几个房间

然而,真正的大头,其实还在“桃园书院”后门的巷子里——那里有整整两栋的四层小楼,都是“桃园书院”的仓库,也可以说是郑金才的“藏书楼”。

仓库里的书

这两栋小楼原本都是民居,而今客厅、卧室、卫生间、小阁楼都书架林立,一个人穿行其中也得侧身挪步。几个密闭衣柜里塞的是书,上下楼梯的左右两侧也堆上了书。两栋小楼相邻,隔着窗户,总能望见另一栋楼里满满当当的书影。

“算上仓库里的书,我们现在大约有16万种书籍,包括新书、旧书,此外还有书画几百件,老器物几百件。”

小人书

和“桃园书院”店面不同,仓库里的书籍陈列不按分类,一般人进来真有点“找不着北”。但也有书友就喜欢漫无目的地“泡”在这里。除了夏天,春、秋、冬三个季节都有书友来到这里,花上一整天的时间。

要是遇到需要找书的情况怎么办?“按照时间。”郑金才指着一排书架上的标签“2022.2.23”说,那意味着,这排书架上都是2022年2月23日这一天录入孔网的书。

“按照这个方法,仓库里找书一定是最快的。”

郑金才边说边往另一屋书走去,犹如一条书海中的鱼。

上下楼梯的左右两侧也堆上了书

(二)

我跟着他在书架里穿行,随意拿起一本,郑金才总能说出它的“门道”。

“那是有作家签名的毛边本。”

“那是上海人美的连环画,它的关键在于‘限量’。”

“那是绝版书,有的书新版出来了,旧版反而涨价了。”

“一些官员或名人年轻时的作品,原价一两块,现在能卖到几千块,不愁没有买家。”

……

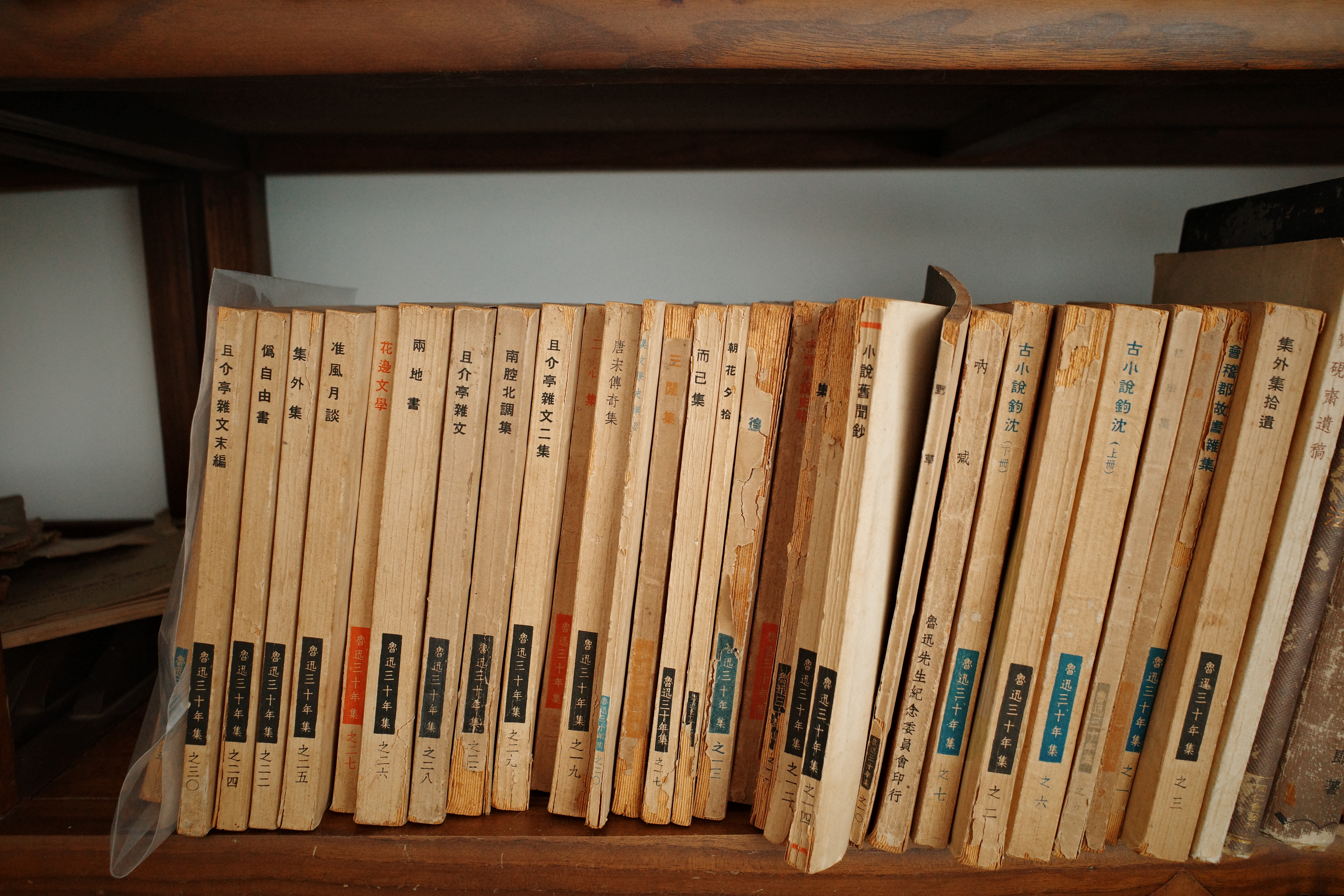

为了确保货源,郑金才早已将温州、杭州、上海、南京、合肥、武汉等地的古旧书市场跑了个遍。在无数次“眼疾手快”的磨练中,他也发现了不少“宝贝”。比如一套数目完整且品相极佳的《鲁迅三十年集》,共30本,除《呐喊》为再版本,其他29品均为1941年初版本,极其难得。再比如1935年上海中央书店初版的一套6册《明版全图 金瓶梅词话》,有近百幅插图,由虞山沈亚公校订、襟霞阁主人印行,喜欢的人简直爱不释手。

《鲁迅三十年集》

《明版全图 金瓶梅词话》

还有一些公家出的档案集锦,经过岁月的“包浆”,在郑金才眼中别具价值。像是收集了大量温州图文资料的《温州老照片》,当年成书艰难,许多热心读者纷纷将自己保存的认为有纪念意义的照片送来,并报来了一条条关于历史照片的线索与渊源,而今这套书也在收藏市场上价格飞涨。

“和书打交道久了,你也会相信缘分。”郑金才说,有一次他去江西一个旧书店淘书,有一本连封面都没有的书躺在“10元一本”的角落里。他翻开来看看,结果发现是易君左的《闲话扬州》,民国时期的禁书,赶紧买下。还有一次去上海的古旧书店,一开始转了一圈也没发现心仪的东西,要走时边上一瞄,竟发现了温州“永嘉七子”之一黄群印行的一套《敬乡楼丛书》,整整60本,正是他在温州苦寻多年不得的。

“淘书的快乐可能就在于一种过程,有时漫不经心,有时不期而遇。有的书在多数人看来只是普通的旧书,但你打开了,发现里面大有乾坤,那就是你的乐趣了。”

温州乡邦文献

(三)

一开始我以为郑金才是文史专业出身,但他说自己毕业于上海大学国际贸易专业,喜欢文学,业余写诗。

1999年夏天的一个晚上,还在汽车站上班的郑金才接到了两位好友的电话,电话那头说“我们合伙开书店吧”,郑金才一下就答应了。那会乐清建设东路上几乎每走十步路就有一家私营书店,可谓“遍地开花,书意盎然”。三人接手了其中一家“求知书店”,还取“桃园三结义”之意,给书店改名“桃园书院”。

“桃园书院”最初卖教辅,因为大伙还有文学梦,做教辅之余也带一点文学社科类的书籍。然而,经济浪潮风起云涌,仅仅一年时间,建设东路上“繁花凋零”,两位好友也另谋高业,相继退出。

“喜欢书的人呢,都有一个开书店的梦想。但开着开着,赚不到钱,就要面对现实了。”郑金才不舍得就这样把书店转让掉,想到自己生性散淡,干脆接了下来,一个人干。那一年,他还结了婚,太太理解并支持他的“不切实际”,于是“朋友店”就变成了“夫妻店”。

但书店的境遇并没有变得更好,尤其后来网络书店兴起,不仅是乐清,全国各地的实体书店都备受冲击。郑金才一度跟着市场跑:教辅好做就做教辅,特价书好做就做特价书,但有一天他突然意识到,书店要做下去,还得有自己真正的特色。

这个特色,就是古旧书与温州乡邦文献。郑金才原先就喜欢收藏邮票和连环画,后来经营书店,越发觉得古旧书的魅力比新书要大——里面往往有各种签名、批注、盖章,看似不起眼,实则极有价值。而乐清本地更是文人辈出,几位老先生路过店里,常会跟他讲起乐清与温州的逸闻趣事,让他对收集乡邦文献也有了兴趣。

“中国的书实在是太多了,你总得有一个自己的一个专题。当时我就想,切入点就从本土开始吧。”郑金才说,他相信书都是有价值的,只是一家书店的主营品类总与店主自身喜好有关,“开书店,你只有做得和别人不一样,才能生存下去。”

温州乡邦文献为“桃园书院”一大特色

(四)

“阿才,最近有什么好书?”

午饭后一位书友来到店里,径直穿过大厅,在茶室里坐了下来。

郑金才在“桃园书院”开辟了一间茶室,书友们闲来无事,都可以来坐坐、喝茶、聊天。亲近的朋友把这当自家一样,即便郑金才不在,也熟络地烧水泡茶,再打开一包瓜子。

东君在小说里写:“陶庵的二楼辟有一间聊天室,又称‘聊斋’。在聊斋里面,有吃烟念头的,可以吃烟;不吃烟的话,可以吃茶。茶水是免费的,花生、瓜子之类的茶点也是免费的。很多人在聊斋一坐,就是一个下午。”

如小说所写,“桃园书院”的茶水和茶点都是免费的。营业25年,郑金才没有在店里卖过一杯饮品。

“20年前就有人劝我一边卖书一边卖咖啡。但我想盈利点是书,就没往那上面去做。而且来的很多书友都是熟人,喝杯水要收费,觉得做不出来。”

“桃园书院”的茶室

乐清地方不大,但文脉悠长,比如已过世的许宗斌先生,还比如仍健在的张炳勋先生、倪德西先生、包文朴先生、曹云霖先生等,他们都爱书如命,常来这里。一本书的价值在哪里?纸张背后会有怎样的故事?老先生们对郑金才影响很大。2014年,郑金才还将自己收藏的乐清历代乡贤的书籍故事汇集成一本文史随笔《桃源书事——乐清乡邦著作见闻录》。

而今,郑金才、东君等年龄相仿的书友也常聚在一起,这群书友共13人,有作家、书法家、画家、园艺家、设计师,他们自称“桃园十三子”,每年春节都要拍一张合影,平日更会不约而同地在“桃源”相见。

这也是郑金才理想中一家书店的样子。“我想书店是一个休闲的场地,随便你来翻翻书,聊聊天,都可以,以书会友嘛,不是非要卖什么东西。东君小说里是叫‘聊斋’,我们叫‘扯堂’,用我们乐清的土语,就是‘散讲’的地方。我就喜欢一种无拘无束的闲散氛围。”

(五)

“下午,流云订购《永嘉大师文集》。苍南金理串和平阳王先生以及仙居董先生订购《永嘉大师文集》。平阳王先生订购徐晓薇、周庄著《温州珍稀濒危野生植物》。瑞安叶先生网购《瓯海参龙》。天津市南开区徐先生网购《数码摄影基础》。鹿城豆先生网购《东瓯遗韵:温州市非物质文化遗产大观1-3》。南宁何先生网购《小儿推拿图解》。……”

每天,郑金才都会在公号“读书桃源”上发布前一天的售书日记。他形容这是流水账,记录包括营业收入、顾客印象、每日见闻、乡邦掌故等。从最开始在博客,到微博,再到微信,他已经坚持了二十年,从不间断。

从日记里可以看到,“桃园书院”的顾客群遍布全国各地,甚至也有了海外书友。不时有爱书之人发来订购清单,或者干脆来乐清淘书,一买就是数千元。

“桃园书院”里满满当当的老物件

这些年,郑金才也开始注意到短视频推介、直播卖货等等新的营销方式。他想过试试,但感觉也不是那么容易。

“其实任何事情,想要做成都很难,需要精力,需要团队。目前直播这些主要还是针对新书、畅销书,像古旧书这样本身就稀缺的东西,影响或许还不那么大。”

谈到实体书店的未来,郑金才说自己“不悲观,也不乐观”,“平常对待吧。现在实体书店确实是难做的,有时刷刷朋友圈,这家倒闭了,那家倒闭了,乐观不起来。我们就是做好自己,慢慢地走下去。”

郑金才

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司