- +1

高耗能行业如何低碳发展?上海这片化工区实践绿色转型之路

“碳排放大户”行业何以实现绿色发展转型?作为六大高耗能行业之一,化工行业面临强劲的低碳发展挑战。

5月24日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者走进上海化学工业区,这里是国家首批“绿色化工园区”,同时也在推进建设“上海化工区绿色低碳示范园”。根据《上海化学工业区绿色低碳发展行动方案(2023—2025年)》,到2025年,上海化学工业区要吸引绿色低碳产业投资200亿元,绿色低碳相关产业规模达到500亿元,重点用能企业力争平均每年节约1%的用能量。

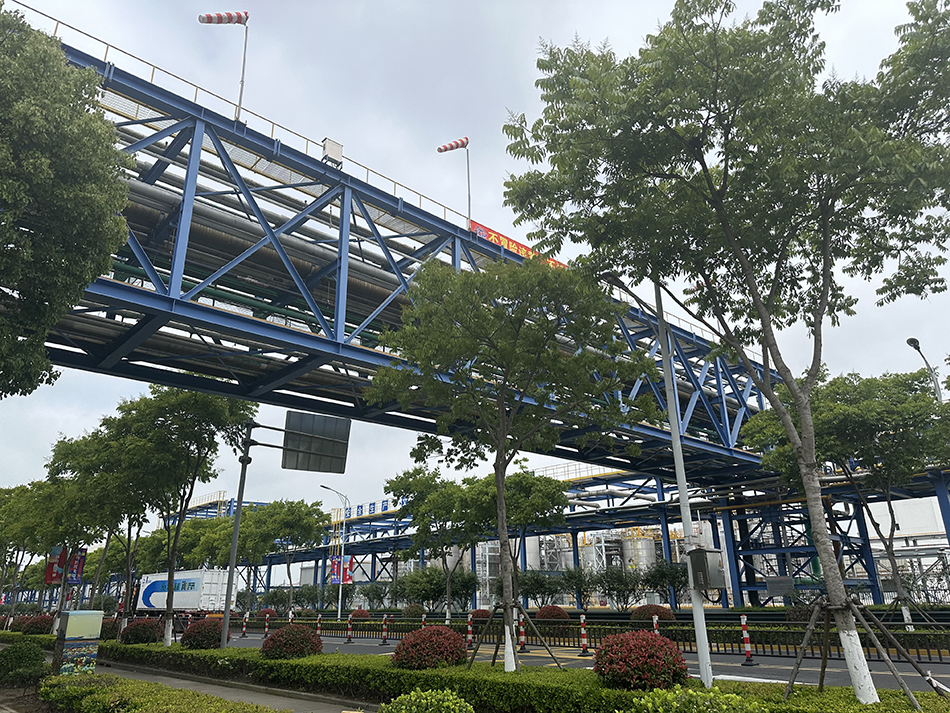

中法水务废水处理管网。 澎湃新闻记者 鞠文韬 摄

目前,通过协同企业主体采取先进理念与科学治理,上海化学工业区正向绿色低碳化进程加速迈进。园区采取了“一体化”废水集中处理模式,通过减少上游企业污水处理投资成本,节约电耗、能耗等,实现碳排放量的明显降低。

中法水务发展有限公司是园区的供水和污水处理服务企业,园区内80家企业产生的污水废水均由统一排口汇集进行集中处理。经处理的废水一部分进入人造湿地进行生态处理;另一部分则通过泵站排入杭州湾。

赛科的大气移动监测车。 澎湃新闻记者 鞠文韬 摄

“园区内有一个26.8公顷的人造湿地,可用于处理25000立方米的中央河水和无机废水,目前还在扩建二期,今年应当可以建成。”中法水务运行维护部经理金蒲斌介绍道,中法水务搭建的污水管网长度总计279.6公里长,对不同企业采取“单户单管”的输送模式。

“管廊上密布着非常多的管道,每个企业的污水都会通过单独的管道输送,避免不同种类的污水混流。每个管道上分别装有PH计、流量计等在线仪表以实时监控。架空管廊输送的形式,可以减少管道埋在地下时对土壤可能带来的污染风险。”金蒲斌说道。

与传统分散式污水处理模式相比,“一体化”废水处理模式的采用,使得园区内70%以上的企业不再需要自建大规模生化处理设施或预处理设施,总体药耗减少至原先传统模式的三十分之一,碳源消耗量降至传统模式的四十分之一。

中法水务废水处理管网。 澎湃新闻记者 鞠文韬 摄

而上海化工区中的另一家企业上海赛科石油化工有限责任公司,则在挥发性有机物(VOCs)治理方面走在前沿。

走进赛科公司内,一辆大气环境监测车从记者身畔缓缓驶过,据赛科环保经理李荣介绍,这辆大气移动监测车一般一周在厂内走航三次,内部装备有TOF质谱等仪器,能够随着车辆移动,实时监测VOCs和常规污染物,并在环保平台及时反馈。通过反馈结果可安排人员进行排查,有效消漏、减少排放。

“一辆大气环境走航车的成本在500万左右,其内部监测设备具有秒级响应速度,测量单位为微克/立方,是传统单位毫克/立方的千分之一,精密程度极其之高。”据李荣介绍,从2011年以来,上海赛科年均环保投入近2亿元。在挥发性有机物管理方面,赛科还采取了LDAR泄漏检测及修复,更换67台罐区呼吸阀,对原加盖废水池废气从原活性炭吸附改为进锅炉焚烧等措施。通过精细化治理,包含氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、挥发性有机物等在内的大气污染物排放量,2023年比2018年减少了三成。

上海化工管委会副主任朱斌向记者表示,园区会继续秉持生态优先、环境优先的原则,从项目准入到过程建设、末端治理,做好全过程监督管理,依托园区与企业同频共振,实现绿色转型和高质量发展。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司