- +1

锐评 | 贾昊旻:《霸王别姬》:历史风尘下的伶人嗟叹与戏曲挽歌

原创 贾昊旻 新青年电影夜航船

《霸王别姬》:历史风尘下的伶人嗟叹与戏曲挽歌

作者:贾昊旻

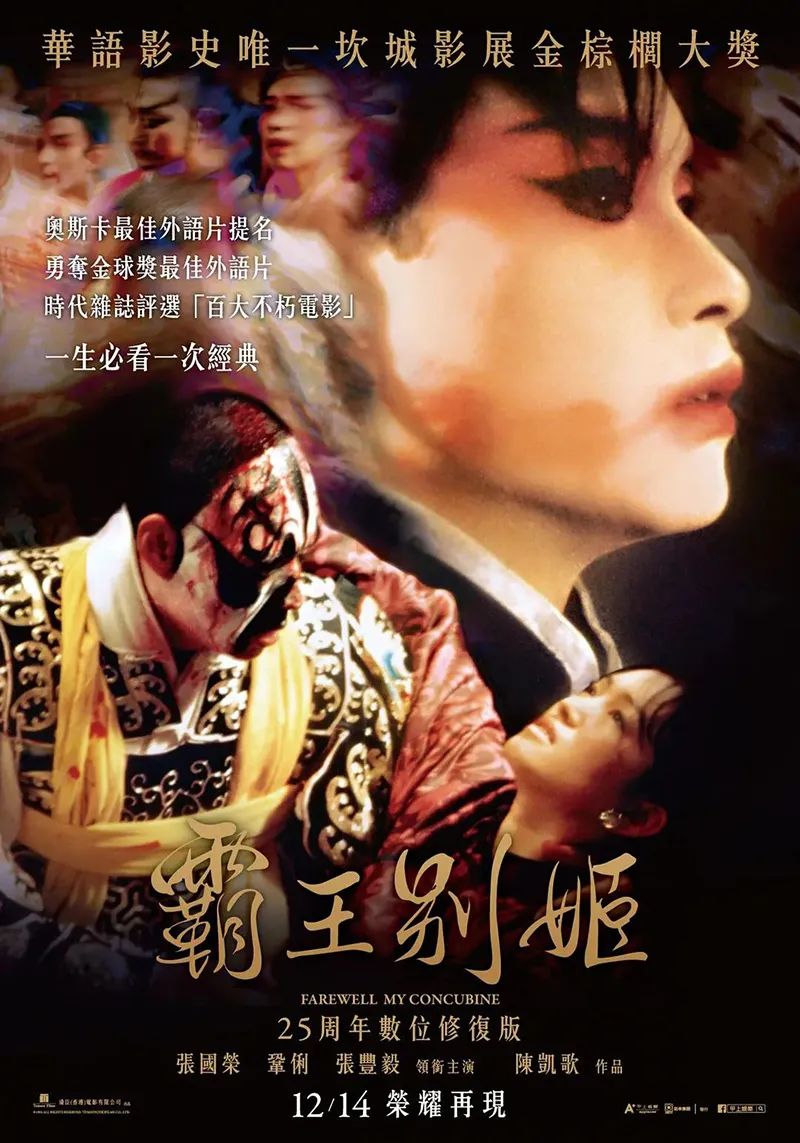

《霸王别姬》电影海报(图片来自互联网)

1993年上映的文艺剧情影片《霸王别姬》至今被公认为华语影史上最为经典的电影之一。影片揽获戛纳电影节金棕榈奖的同时,也造就了一众足以在影史留名的电影人物形象。这部“灿烂的悲剧”跨越五十四年,以传统京剧文化为背景,通过光影向大众展现了围绕程蝶衣和段小楼所展开的一出人间戏剧,深刻地反思了被时代裹挟的人性、中国传统文化存续等问题,引导观众走进那个风云变幻的时代,揭开历史的面纱,直面人性的多样、人生的无常。

· 一、戏曲内外的双重人生 ·

正如两个人童年的小名一样,“小豆子”在雨露与阳光的滋养下生根发芽,但遭受了各种摧残之后终究会枯萎,“小石头”即使经过再多的摧残,也只是会变得更加圆滑,一直生存下来。舞台上程蝶衣饰演的“虞姬”从一而终,然而那个他爱了一生的师哥段小楼最终却变成了虚伪自私的“假霸王”。人性理应是永远不能、不会泯灭,永远屹立于天地之间的,然而在时代的兴与衰面前,每个人都好似被驱使的蝼蚁,无奈悲苦。充满极端张力的背景最终留下的,似乎又只是一片压抑的原野。从军阀混战、生灵涂炭到山河壮丽、红旗漫卷,国家在发展、时代在进步,只有找到适合时代发展趋势的脚步、同时坚守自己的内心,才不致被淘汰或是变质。

(一)程蝶衣:从一而终真虞姬

影片开始的黑白色调恰如那个黑暗的社会时期——上世纪二十年代凋敝的近代中国。幼年的小豆子被母亲送到梨园行讨生活,为了满足捏兰花指的要求硬生生将他多出的第六根手指砍掉。这里也无疑是弗洛伊德式“自阉割情结”的现实反映,小豆子性别错位认知在这里就已埋下了伏笔。雄性的自我认同感在他出逃看到戏台上楚霸王之时达到顶峰,然而心理的转变在小石头为他好而狠命捅他的嘴让他喊出戏文中“我本是女娇娥,又不是男儿郎”之时如狂风骤雨般迅猛,象征意义上,他被戳破了生理意义上的那道保护壳,逐渐走入戏中,逐渐疯魔。程蝶衣的存在使影片质感的二义性——“歌颂”与“叹惋”展现的淋漓尽致,导演则在“戏中戏”的处理架构之外,采用通俗化的语言叙事,舞台化的语言点题。

成名后的小豆子转换为了“程蝶衣”的身份,他与师兄段小楼的分道扬镳似乎在细节中已经若有所现:出场化妆前(左下),程蝶衣的圆镜子是他柔弱但重情义的性格代表,段小楼的方镜则恰恰塑造了他的“硬心肠”;新婚之夜,段与程对于他们的“培养人”袁四爷的态度更是强化了这一对立面(右下)。对于戏曲与人生,二人截然不同的态度与追求似乎业已预示了终场的悲剧。

《霸王别姬》电影截图

对于戏曲,程蝶衣已然将之置于比生命还重要的地位。然而对于楚霸王的理想形象的痴迷让他将师哥看的比戏曲还重,戏内他是霸王虎帐下的艳世美人,戏外他将段小楼视作现实唯一的信念依靠。为了救师哥,他甘愿为日本人唱戏,这里想要强调的绝不是对于程不知国耻的批判,恰恰更突出了他本人对于“至美”的艺术理想的追求,进而强化了程的人物形象。之后让程蝶衣染上毒瘾的,不只是深爱的师哥做不到与他“唱一辈子戏”的期许轻易迎娶了菊仙,还有他房间鱼缸中浑浊的水所代表的昏暗压抑的世道与人心。

如果在现在,程蝶衣这样一位“戏痴”无疑可以成为一名术有专攻的艺术家,对于他“不疯魔不成活”的慨叹也完全可以理解为褒扬。可惜动乱的社会容忍不下真正的伶人,人性在残骸面前的异化显得如此的决绝,当当年救来的弃婴小四借时代之名行背叛之实,当敬爱的师哥很难与自己同台演一曲离合悲欢,烧掉戏服似乎也有了某种合理的理由。七十年代的动荡依然无法动摇他对戏曲的信仰,这场关于戏曲的梦不仅映射了他对人生的态度,也映射了他内心深处的刚强。

当时针转到改革开放之后,再次与楚霸王唱戏,程蝶衣终于梦醒,明白了自己一直就是男儿郎,这时的他,对于师哥已经释然,达到了“心中有戏,目中无人”的最终境界。也正是在那一刻,他把自己的生命代入戏台的角色虞姬,以虞姬的身份拔剑自刎。这一刻,他由“情种”又变成了“戏痴”,他是真正的虞姬,更是那个当年的“小豆子”,在时代变迁中坚持了最初的选择,真正做到了从一而终。被历史记忆的,不是霸王身边的王公贵族,而是那个柔情似水却又至死不渝的虞姬。同样,历史长河中的杂质滤净,那个悲情的程蝶衣依然值得我们去理解。

(二)段小楼:屈从世道假霸王

从“小石头”到“段小楼”,他是戏台上重情重义的楚霸王,是生活中程蝶衣一生中最为重视的人。然而戏曲中的霸王是花脸武生两门抱,他“勾脸,扎靠,黑满”,头戴夫子巾,脸谱则是黑白两色的“十字脸”,眼窝向下耷拉,脸谱的符号指向与表意功能表明该戏曲形象的设计即为一个悲剧性人物,而段小楼从一个义薄云天的男子汉变成一个虚伪的懦夫,便正是霸王在现实生活中悲剧的映射。

段小楼在童年时期便跟着师傅上街卖艺,而他的本性也可以从那时就可以看出:相较于以真本事服人,他更擅长的显然是说场面话。影片开头师傅回去打他也正是看出了他性格当中的这一劣根性。在第一次见到袁四爷时,针对楚霸王台步是五步还是七步,段小楼内心深处的“痞”便在与袁四爷的针锋相对中展现的淋漓尽致。青楼靠着拍板砖救下了妓女菊仙,这里不仅可以看出他“场面话唬人”的本事,也暗示他暗中追求的其实是那种被别人仰慕的感觉,而并非菊仙这个人。

菊仙之所以最终选择段小楼,是在看了他演的一场戏之后决定的,她把戏里楚霸王八尺将军、拔山扛鼎的形象代入了对于段小楼的人物认知当中,所以实质上她和程蝶衣都属于理想主义的一类典型代表,可是段小楼做不到从一而终,从拿茶壶怒砸汉奸被日本拘捕到为了救程蝶衣开始向袁四爷妥协,他依然重情义,可是内心的准则已经被这混乱的世道动摇了。其中最高潮的部分是他欺骗了蝶衣与小四同台演戏,帽子被一步步递到他的手中(左下),这里斯坦尼康长镜头拍摄手法的运用层层叠加了戏剧性,直到程蝶衣亲自送他登台,蝶衣心中被背叛的痛苦,不言自明。只有菊仙懂得蝶衣的苦衷,这里的画面(右下)极为讽刺:两个理想主义者、最爱段小楼的人,在台后看着假霸王与假虞姬缠绵的背影。而段小楼将爱情、道义全部遗弃在了幕后。这里没有表情,没有语言,却清晰地让人感受到一种令人心痛的现实与理想的割裂。

《霸王别姬》电影截图

段小楼的内心逐步变了,他不再是以前那个磊落光明的人,七十年代政治风波前夕受审,他当庭再次拍砖头,砖头没破,自己变得头破血流,背后离他越来越远的影子也意有所指——在时代的变迁中他真正堕落为了深染旧社会恶习的假霸王。

影片最后,在熊熊火光中他背叛了最爱的两个人。在那一刻,他的脸谱是颠倒的,在火光映衬中格外狰狞;而程蝶衣即使被押,依然是那个优雅的虞姬。两相对比,假霸王走到了人生的穷途末路,正如关师父一开始所讲:“人纵有万般能耐也敌不过天命。”段小楼的人生是在时代的重压与周围人性的扭曲中逐步变形的,深知戏非人生的他放弃了人生追求,那个戏台上风云一时的霸王终于屈从世道,变成了苟且偷生的蝼蚁,令人唏嘘。

· 二、国粹文化的迷失与找寻 ·

《霸王别姬》中最浓重的文化元素便是戏剧。故事开始于1924年,其时正是京剧名家如梅兰芳、程砚秋、尚小云等人的巅峰时期。乾隆时期四大徽班进京发展至今,京剧已经成为中华民族文化重要一环。影片中人们对于当红伶人的追捧不亚于今天对于明星的崇拜。而京剧在当时的极盛一定程度上也是动乱年代下人民渴望歌舞升平而赋予京剧心理慰藉功能的结果。

喜福成戏班对于戏剧文化的追求是纯粹的,影片是无论是科班场地内的巨幅“同光十三绝”画像还是严苛的教学模式其实都有迹可循。它的原型是我国京剧发展史上办学时间最长、培养人才最多的富连成科班,不仅教唱念做打、更教如何为人。在那个年代,戏子是下九流的存在,成为名噪一时的“角儿”就必须“人后受罪”。唱腔、身段、服饰造型皆有大学问。戏曲演员讲究“三型,六劲,心意八无意者十”从身段到劲头到随心所欲不逾矩的化境,戏曲演员需要付出的艰辛绝不是可以轻易想象得到的。

影片中关师傅在教训完有了羁绊的两个成了“角儿”的徒弟段小楼与程蝶衣之后,在唱“林冲夜奔”时溘然长逝。此处师父的去世科班的解散意味着戏曲由盛转衰,在动荡的年代下,国粹文化失去了太多的保护者,似乎逐渐迷失在历史的硝烟之中。

1945年日本投降,国民党占领京城,程蝶衣因为当初为救段小楼而给日本人唱昆曲《牡丹亭》而被判汉奸罪,法庭上检察官将至称为“淫词艳曲”,国粹全然没有了自己的尊严,民族的精神也遭到践踏。非常耐人寻味的是,导演有意将国军听戏后的反应——侮辱伶人与共产党接管城市后听戏的反应——有序鼓掌进行了对比。这里强调的不仅仅是二者的军纪差距。结合时代背景来分析,红军在根据地编创了很多具有反抗精神、鼓舞民心的剧目,抗战期间戏剧的形式更侧重于红色文化与政权,作用上文艺宣传较文艺欣赏更甚。在解放区,作为戏剧主体的伶人逐渐摆脱了身上“供人娱乐的戏子”的标签,向“光荣的文艺工作者”身份过渡与转变,自身也由社会边缘群体向中间地带靠拢。经历了长期的低谷,国粹文化得到了某种程度上的重生。

电影不容忽视的背景即1949年建国后的“旧剧改革”,“改人”提升了戏曲艺人的地位,加强了他们的文化水平,督促他们戒掉陋习,程蝶衣戒毒可以看作他从一个旧社会的戏子迈入新社会必须经历的脱胎换骨。“改戏”侧重重构意识形态功能,遵循“人民美学”,增强对新中国的情感认同心理。“改制”则涉及到戏班财产公有化,实行按劳分配。一方面,戏曲得到了保留与发展,向着历史全新阶段迈进,同时,一些负面影响也在影片中体现出来:戏曲政治宣传意味远超戏曲本身,关于古代才子佳人、帝王将相的曲目被一些有心人以政治正确的名义予以批驳,如小四在关于戏改的讨论中公然否定程蝶衣的戏曲观念,这些附加因素某种程度上扼杀了戏曲的纯洁性。

画面一切,来到了那个动荡的年代,戏曲成为“四旧”,冲天火光中,艺人和戏曲迎来了寒潮,楚霸王跪地求饶,程蝶衣顿足哀叹京剧将亡,菊仙在被小楼背叛后上吊自杀,背景音竟是现代样板戏。艺术文化遭到致命的摧残,国粹文化再次迷失。

改革开放以降,思想逐步开放,京剧结合样板戏发展的经验教训展开探索,结合新思维,新理念与受众需求,《山鬼》《徐九经升官记》等一批反映民族发展精神历程的作品在坚持传统戏曲表达方法的同时拥抱贴近时代,既贯穿了戏曲的本体特征,也获得了新的审美特质,构筑了中国戏曲继承,革新,发展的全新画卷。电影最后出现的字幕“1990年,在北京举行了‘纪念京剧徽班进京二百周年’的庆祝演出活动”表明国粹未亡,而以一种更好的形式存活了下来并不断发展,时至今日,戏曲在党和国家新时代战略方针的引导下,坚持以人民为中心的导向,秉承红色血脉传统,明确弘扬社会主义核心价值观的社会责任,引领社会风尚,礼敬传统的同时守正创新,使得戏曲稳定发展,成为建设社会主义文化强国的生力军,实现了自我的找寻与重塑。

· 三、符号隐喻与情感建构 ·

特定物品代表着特殊的表意方式,尼采曾在《人性的,太人性的》中提到过“未经解释的不清晰的事情要比解释的清晰的事情更加重要”,电影中“解释不清晰”的细节与线索比比皆是,然而绝非空穴来风,每一件出现的物事都有着特殊的内涵和隐喻,承载着人物丰富的感情与创作者自身的思考抑或是希望引导观众去探讨背后的逻辑进路并进行对于历史与个人命运的反思。

(一)一双鞋:旧社会下女性的反抗与无奈

菊仙在下定决心嫁给段小楼之后前去找青楼的老鸨赎身,在上缴所有财富之后将一双红鞋放在桌上,这里之所以对菊仙的红鞋进行特写,很明显是具有象征意味的,在妓院的小鞋代表着她在旧社会不可逆的社会身份,就如老鸨在她离开时所说“窑姐永远是窑姐,这就是你的命”,菊仙渴望丢掉代表自己过往身份的鞋,然而妓女的身份在其时的社会风气之下正如一把烙印,深深地植根在她的社会身份之中。她光着脚来找段小楼,可是程蝶衣却把一双鞋丢在她的面前,提醒她自己的身份。这里就体现出一种矛盾:女性本身渴望挣脱自我封闭的圈子,然而社会的歧视与固有的成见所形成的合力显然大过了个人所具有的力量,阻止菊仙自我的突围。

文化大革命时期,段小楼不堪重负,心理防线崩塌,背叛了菊仙,揭发出了她的妓女身份并选择与她划清关系,菊仙最终上吊自杀。上吊时她穿了结婚时的全套婚服,却唯独没有穿婚鞋,说明她到死的选择都是净身出户,不愿玷污深爱的段小楼的名声,一方面,她自始至终的态度都是追求自由与独立,渴望获得新身份的认同,通过自我的反抗挣脱过往的枷锁,然而个人能力的有限性使她无法改变周围人的看法,自己也最终意识到自我的命运无法在那个疯狂的时代的高压下改变,最终的选择只能是认清真相后的无奈之举——以死亡来做最后的反抗。

(二)一把剑:跨越半个世纪的理想与承诺

二人在张公公面前初露锋芒之后,在房间中小石头抽张公公之剑大赞,师哥的一句话,被小豆子视作了一生的承诺:“师哥,我准送你这把剑!”它代表的更是两人的约定:一起唱一辈子戏。然而段小楼最终迎娶了菊仙,程蝶衣到袁四爷家偶然发现此剑,视作珍宝,最终将这旧相识带给师哥,段小楼却早已认之不得,这里程蝶衣感受到的是两人联系的明显断裂,其后他独唱《贵妃醉酒》便是内心愁绪的表现。文革期间宝剑将被焚毁,菊仙理解蝶衣的心境,拼死救下宝剑,实质上是不想让蝶衣失去生的希望,这把剑凝聚着程蝶衣对于初心和理想的坚守,跨越了半个世纪,它依然被看作师兄弟二人精神世界联系的物质寄托。

令人印象深刻的是当抽剑出鞘时,那坤与袁四爷都提醒程蝶衣“这是一把真剑”,最终从段小楼那里拔剑时段小楼却没有意识到这是程蝶衣自杀的前兆。作为旁观者,无形中也为程蝶衣感到悲凉与无奈:身边的人可以揣摩出他的部分心思,最信任的师哥却没有真正了解他,用这把被寄托着半个世纪理想的宝剑结束自己的生命,这又何尝不是过尽千帆、阅尽万象之后的内心释然的表现呢。

· 四、结语 ·

导演安德烈·塔可夫斯基指出电影的意义是“让一个人置身于变幻无穷的环境中,让他与数不尽或远或近的人物错身而过,让他与整个世界发生关系。”虽然是旁观者,可是在光影中很难不自动代入到历史上的百年中国舞台中去。

无论是程蝶衣自刎式的自我成全方式还是段小楼苟活于世的方式,无疑都是在时代车轮碾过时的一种无奈。人性在宛如粉碎机的沧桑岁月面前很难不成为一堆齑粉,大半个世纪的社会变迁与世事浮沉不仅仅将悲剧的底色泼洒在每一个渺小的个体生命之上,也撼动着民族的文化与精粹。通过电影,读懂荧幕表象背后的哲思,加深对于时代的理解,感悟时代之下个人何去何从,在共情中思考,在思考中共情,第七艺术的光影魅力,体现于此,但绝不仅限于此。

【参考文献】

[1]焦欣波. 延安“旧剧改革”在新中国初期的 赓续与调整[N]. 海南师范大学学报, 2022年12月(第1版). https://news.mydrivers.com/1/377/377013.htm

[2]明文军. 以党的二十大精神为指引 推动新时代京剧艺术人才培养取得新成果[J]. 中国京剧, 2022(11期).

[3]鲁红霞. 文本重构与性别叙事 ——从“霸王别姬”故事的演变看虞姬的身份建构[D]. 华中科技大学, 2006.

[4]陈珠慧 李凌恒. 运用镜头解析人物心理和时代变革——以《霸王别姬》为例[J]. 名作欣赏, 2022年(26期).

[5]朱雯熙 朱锦韩. 电影《霸王别姬》中的文化元素及其伦理意蕴研究[J]. 艺术评鉴, 2022年(15期).

[6]陈秀娟. 国剧运动与中国戏剧现代化进程[J]. 廊坊师范学院学报, 2023年(第1期).

(本文为北京大学新闻与传播学院《光影中的百年中国》2023年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2023年优秀影视评论”)

新青年电影夜航船

本期编辑 | 孙雁南

图片来源于网络

原标题:《锐评 | 贾昊旻:《霸王别姬》:历史风尘下的伶人嗟叹与戏曲挽歌》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司