- +1

《朱同在三年级丢失了超能力》:大小朋友,祝愿你们永远快乐

《朱同在三年级丢失了超能力》很好,好就好在作为一部儿童电影,丝毫没有说教味,也不刻意追求所谓的“深度”。从头至尾,影片的视角始终定格在三年级小学生朱同,就冲这份久违了的纯真,也值得为导演点一个赞。

《朱同在三年级丢失了超能力》海报

电影的故事非常简单,或者可以说,根本就不存在什么故事。整部影片讲述的无非是朱同学校生活中的一天,没有太多戏剧的冲突,甚至没有一个比较明确的主题。就此而言,或许原本的片名《漫漫长日》更贴近些。

但就是这么平平无奇的一天,几乎浓缩了80后的整个童年。这么说并不算夸张,因为朱同确实会让我们想起记忆里那些熟悉的身影。他不是传统意义上的“好学生”——老是迟到,忘戴红领巾,考试成绩不佳,上课总是走神。更要命的是,他还在学校各种调皮捣蛋,弄坏了学校的设备,在黑板报上乱涂乱画,动不动就让老师、领导下不来台。

朱同不是传统意义上的“好学生”,也不是真正的“坏学生”

但他也不是真正的“坏学生”。就像朱同在自白里介绍的,成绩不尽如人意是因为在一个新学校、新环境里试读,还没有完全适应,绝非自暴自弃、不求上进;他把学校的设备弄坏也不是想故意搞破坏,而是出于一片好心,希望靠自己的力量修好它;他很希望得到老师、家长的肯定,所以才会把参加广播操大赛这个其他同学根本看不上的苦活累活视作“好事儿”。

在任何一个班级里,大概朱同这样的学生才是大多数。他们成绩上不拔尖,但不至于太糟糕;他们有些不靠谱,但内心是善良、淳朴的;他们不是校园里的风云人物,可也会在关键时刻乐于助人;他们常常在教室不引人注目的角落,就连课堂提问也常常被老师忘记。对芸芸众生而言,“朱同”或许就是再合适不过的代言人。

可是,很普通的“朱同”们,难道就不值得被关心吗?我们从电影里看到,和朱同同病相怜的差生张秋已经习惯了父亲的暴力对待,满不在乎地说着“爸爸最好被动物园里的老虎抓走”;女生贺娜的学习成绩虽然优秀,但因为在地下游戏厅长大,她有克制不住的窥私癖,趁体育课时翻看每个同学的物品;朱同之所以在学校里洋相百出,归根结底也是不想让自己的家长感到失望。

可是,很普通的“朱同”们,难道就不值得被关心吗?我们从电影里看到,和朱同同病相怜的差生张秋已经习惯了父亲的暴力对待,满不在乎地说着“爸爸最好被动物园里的老虎抓走”;女生贺娜的学习成绩虽然优秀,但因为在地下游戏厅长大,她有克制不住的窥私癖,趁体育课时翻看每个同学的物品;朱同之所以在学校里洋相百出,归根结底也是不想让自己的家长感到失望。那么,又是什么造成了这些孩子的不快乐?显然,是成人世界为小朋友们制定好的规则,是现实社会对“朱同”们无情的训诫和改造。在本片中,除了一众小演员自然的演出外,最让人印象深刻的,则是学校里的教师群像。

比如,数学牛老师做事顶真、刻板,根本不关心朱同的实际情况,遇事就想着“请家长”;英语老师油腻且自恋,只因为朱同回答不出问题,就对他冷眼相待;教导主任能够掌握校园内所有同学的一举一动,还在学生中培养“眼线”……

朱同幻想一个外星人从天而降带走老师

尽管如此,朱同仍然是乐观和积极向上的,每一次都能充分发挥自己的想象力来消解生活中的困境。他被批评时,开始幻想有一个外星人从天而降,并且和牛老师在教室外大战三百回合;当交不出家长签名的卷子时,他会幻想有一只大鸟把他的卷子扔进了垃圾桶;甚至在他注视远方的高塔时,也会幻想其变为火箭,发射起飞。在大银幕上目睹这些场景,相信影院里的不少大朋友都可能会心一笑,大家在少年时代或许都曾有过类似的胡思乱想、天马行空。

可笑过之后,心情又不由地沉重起来。朱同的丰富想象力,还能保持多久呢?又是从什么时候起,我们也和朱同一样,渐渐失去了“超能力”?

电影最后,朱同因为各种阴错阳差终于加入了广播操大赛的队伍。当小朋友们在镜头前举起了标语,齐声高喊着“时代在召唤”时,本片的隐喻也就呼之欲出了:总有一种外部力量在呼唤、教导着孩子们,要求他们不断“向好”,而不是“向坏”。可是,到底什么是“好”,什么是“坏”?就像朱同在校门口问执勤的同学“规则又是谁定的”,让后者哑口无言。

当下优秀的儿童电影并不多见,同类影片大多追求思想的深刻性,从社会视角出发,反思教育过程的成败得失,说白了,就是拍给成人看的。而本片完全站在了少年朱同的视角,这么做不仅放下了创作上的包袱,而且还带来了一种轻松上阵的“松弛感”。总之,正如本片宣传语所言,“装大人累了?做一天小孩”,就这么简单,不用想太多。

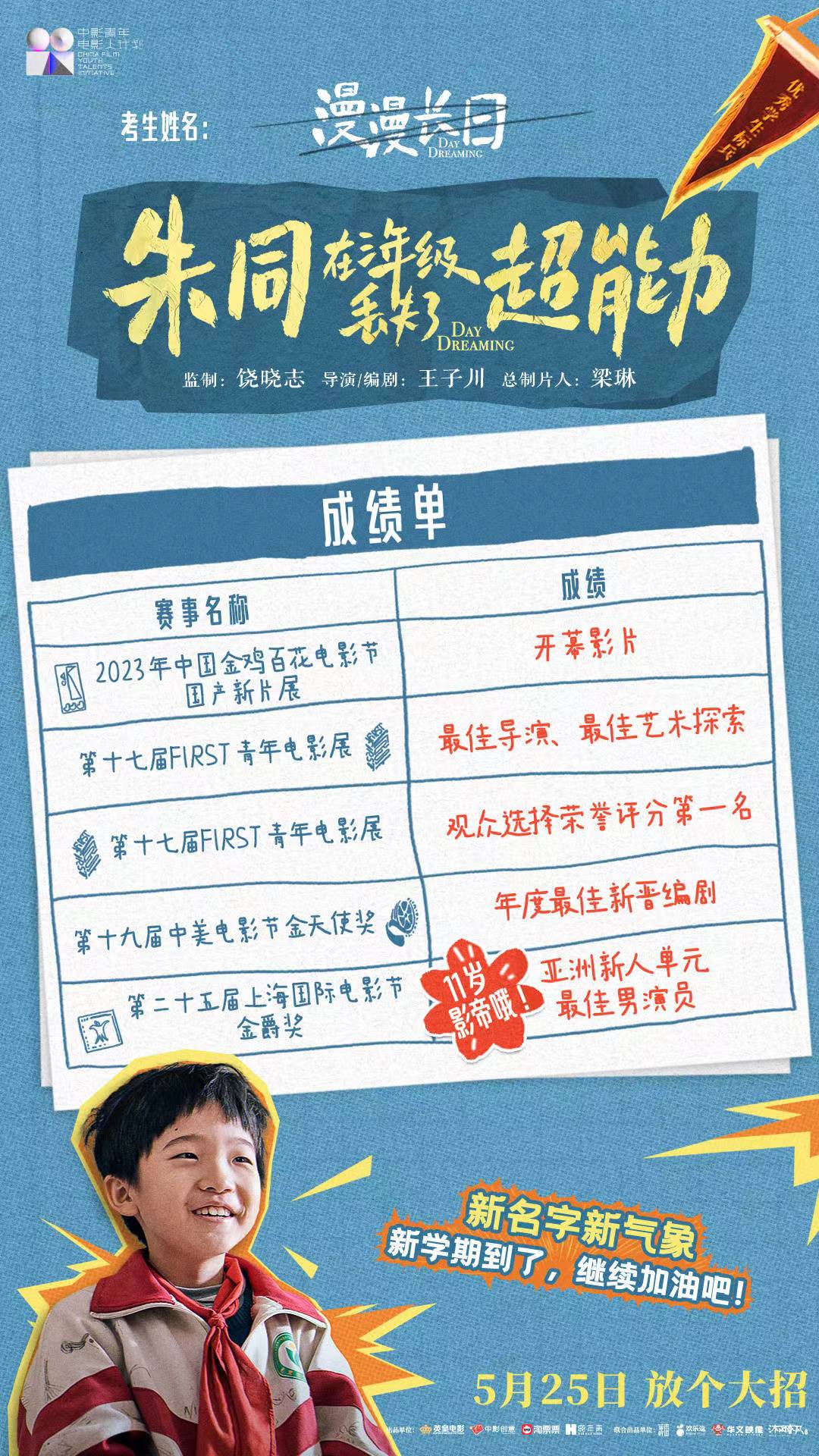

《朱同在三年级丢失了超能力》获得不少奖项

不过,返璞归真的创作手法也给本片带来了一系列问题。首先就是在缺乏明确故事线的情况下,影片确实显得比较散漫。不少枝蔓意义不明,比如朱同在游戏厅遇到了“社会大哥”,并在之后效仿他摆脱了学生干部的纠缠,这段情节完全游离在主线之外,也未对朱同的人物塑造起到太大作用。影片中许多的小细节都值得玩味,但如何把它们有机地结合在一起,不至于沦为小段子的集锦,显然还需要导演更费一番思量。

另外一些情节则完全可以进一步挖掘,不应该轻轻放过。比如贺娜在朱同手上写下一个“好”字,瞬间治愈了他的心情,但镜头一转,原来贺娜的“咒语”并不是为朱同一个人准备的,她会对所有同学施展这套话术。换言之,朱同以为自己得到了最珍贵的友谊,但这不过是生活的假象。但可惜,匆匆略过的画面基本没有展开,也让这段小插曲迅速被淹没,只停留在“有趣”的层面。

整体来看,本片呈现出的是高开低走的趋势,尤其是影片后半段逐渐变得冗长、累赘,贡献不了更多“新意”(反倒是影片后的花絮或彩蛋更有趣些)。不过,也许这些也并不重要,就像朱同在新学校的试读谈不上“成功”,可只要他今后能快乐、健康地成长,还夫复何求呢?六一儿童节又要来了,也祝愿各位大小朋友都不会失去“超能力”,和朱同一样保有那颗赤子之心。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司