- +1

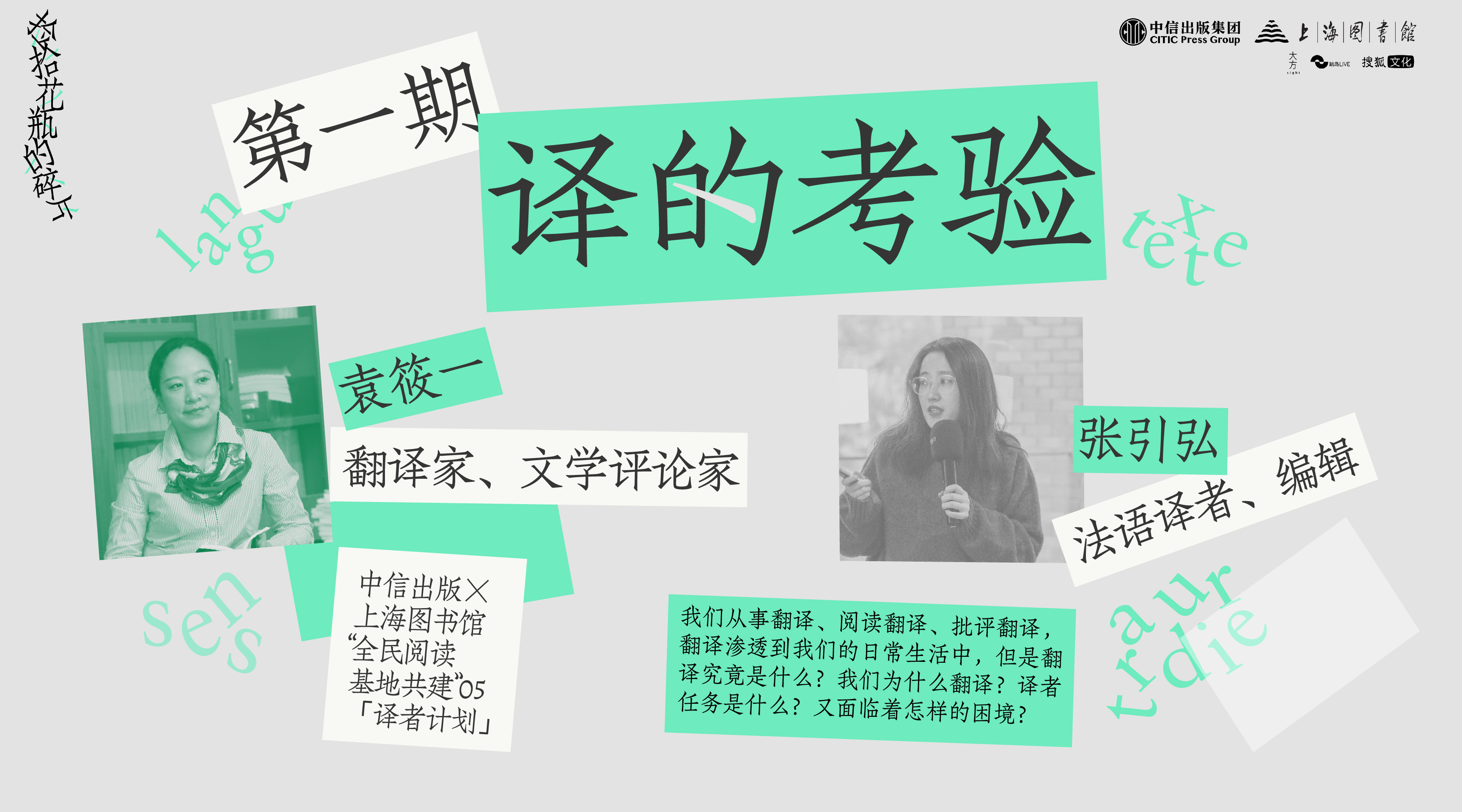

译者计划丨袁筱一谈“译的考验”:发现语言中潜藏的可能性

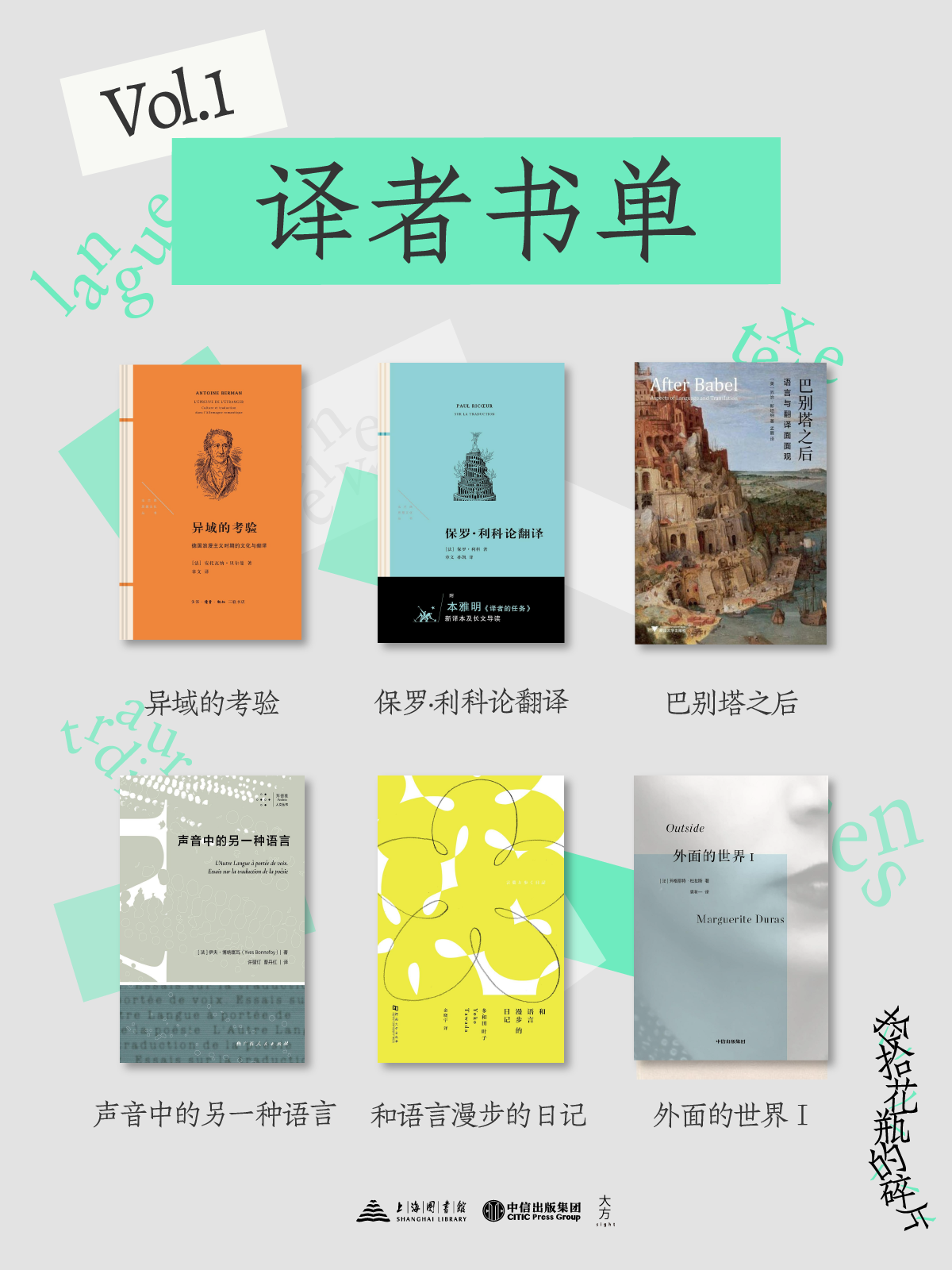

本雅明将原文和它在各语言中的翻译比喻成花瓶的碎片,而“译者的任务”就是捡拾这些散落的碎片,试图拼凑出一只完整的花瓶。日前,由中信出版·大方策划的“译者计划:捡拾花瓶的碎片”系列活动在上海图书馆东馆落地,试图从译者的视角走进作者和作品,与此同时,经由这些译者,让翻译本身走到读者面前。

“译者计划”第一期主题为“译的考验”

袁筱一回忆了自己的翻译历程。她第一次翻译作品是1994年,与李焰明合译了勒克莱齐奥的《战争》,彼时距离勒克莱齐奥获得诺贝尔文学奖还有14年。不同于阅读,翻译给她带来了全新的感受。“在翻译的过程中,你在认识一个全新的对方,同时也在重新认识自己,包括认识自己的语言。我当时还是蛮沉醉于这种感受的,后来慢慢地就一发不可收拾。”

原文与“自己的语言”之间往往存在巨大的不同。袁筱一指出,这考验着译者做出翻译观念上的选择。例如,法语文学作品当中有很多意象和比喻,而意象在不同的文化中有不同的含义。“比如说形容肌肤,特别是在19世纪法语作品当中,可能会形容像新鲜采摘下来的桃子皮,中文则会形容很水嫩,这个意象是很不一样的。你可能会觉得桃子皮很粗糙,但同时,特别是在阳光下,凑得非常近的时候,会发现那些青春的女孩子的手臂上有一层细细的绒毛”,袁筱一说,遇到这种意象的时候,就非常考验译者的观念,译者的选择在当中就起了绝对的作用。

在袁筱一看来,法语翻译已经改变了她的语言和写作习惯。例如插入和倒装,原先在汉语中不那么习惯的一些表达,借助于翻译而逐渐出现。她认为,翻译的一大任务恰恰在于,发现语言中潜藏的可能性。“语言的魅力正在于它的多样性。我们读到这么多汉语作品,也有没能抵达的地方,译者的任务可能就是把这些潜藏的东西呈现出来。”对此,张引弘分享了自己最近翻译格拉克作品的感受,格拉克的长句常常用很多修辞去修饰同一个东西,“我们之前总说中文不太擅长处理长句,但我翻译格拉克的时候发现,在不产生歧义的情况下,中文的延展度也挺高的,我们也可以让句子变得很长,当然同时也变得很绕,可能阅读起来不是一个很舒适的体验,需要花时间去理解”,她说道。

“译者计划”活动现场

“伟大的写作者总会把你带向语言未知的地方,不仅仅是翻译应该如此”,袁筱一说,在法语文学中,诸如普鲁斯特、格拉克、杜拉斯等都做到了这一点,打破了法语中已经成型的传统习惯。而当翻译这样做的时候,可能会先行一步背负骂名。她认为,译者要去努力地形成自己所认为的好的译本,虽然不见得讨所有读者喜欢,但这是使作品经过翻译后仍然是一部作品的保证。

“一部好的作品,它会不断地呼唤新的译本,”袁筱一指出,在本雅明的观点中,原作的价值决定了它是否有足够的翻译空间。“作为一个译者,我觉得我们可能更多应该放宽心地去想,总还会有新的译文出现。因为译者的个体经验总是有限的,你所不能及的地方,以及原作还没有出来的地方,这些遗憾的地方以后总会有新的译本出来的,不是说新的译本就一定强过你的译本,因为你的经验也有他不能抵达的地方,但总有新的译本不断地补足你。”

在活动现场,张引弘与袁筱一还聊到了对翻译理论的思考。张引弘认为,所有的理论似乎都在用一种否定的语言来说翻译,比如译者是“戴着镣铐跳舞”,也许我们可以赋予它一个更积极的意义。袁筱一认为,翻译理论更多的是让我们认识到翻译是怎么回事,“有的时候它是灵感一现,但理论可以让某一些潜意识的东西变成有意识的东西,或者说它可以进行一个有意识的传递,这是翻译理论的重要之处”。她不反对译者现身,“我觉得译者到前台,并不是作为一个个体到前台,他/她可能是为了让更多的人了解翻译是怎么样的一回事。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司