- +1

在洛尔迦的诗歌中,看见一团火焰点亮纯真世界丨夜读·倾听

文学报 · 此刻夜读

他是一个流离失所的人,一个没有明确社会归属的人,一个极致的浪漫主义者,一个饱受自我毁灭情结摧残的人,他将这种自我毁灭倾向转化为自己的艺术作品。他便是诗人费德里科·加西亚·洛尔迦。洛尔迦于19世纪末出生于西班牙安达卢西亚,被誉为西班牙最杰出的作家之一,对世界诗坛产生了巨大影响。

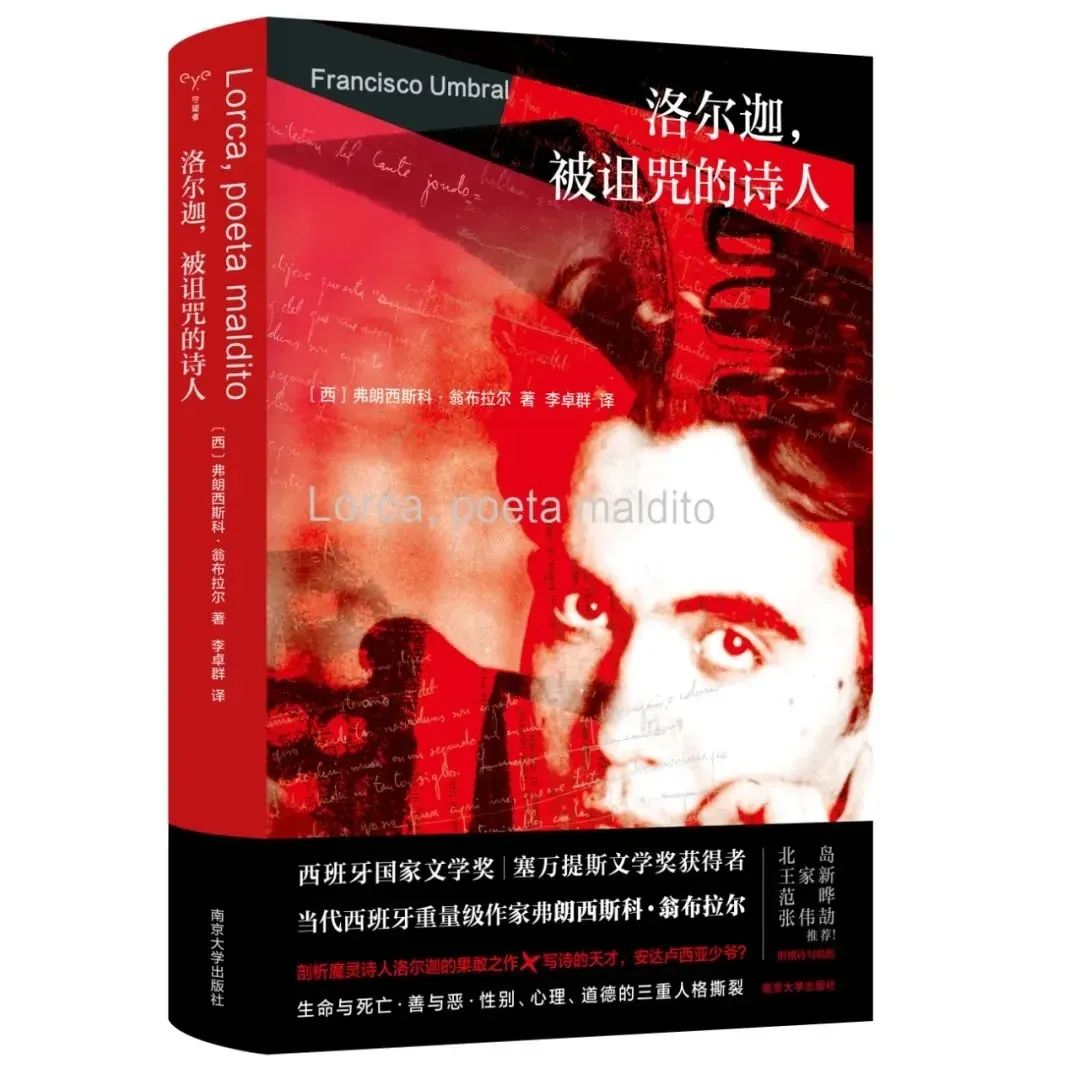

他是一个流离失所的人,一个没有明确社会归属的人,一个极致的浪漫主义者,一个饱受自我毁灭情结摧残的人,他将这种自我毁灭倾向转化为自己的艺术作品。他便是诗人费德里科·加西亚·洛尔迦。洛尔迦于19世纪末出生于西班牙安达卢西亚,被誉为西班牙最杰出的作家之一,对世界诗坛产生了巨大影响。在日前由南京大学出版社·守望者引进出版的评传《洛尔迦,被诅咒的诗人》里,作者、当代西班牙作家弗朗西斯科·翁布拉尔用独特的视角,在西班牙诗歌传统的脉络和现实社会背景的观照中,对洛尔迦进行了尖锐、生动又果敢的研究。他破除了长期以来关于诗人的神话、臆想和谣言,让我们走近真实的洛尔迦。

诚如翁布拉尔所言:“我们对一部作品感兴趣,或者说我们对费德里科·加西亚·洛尔迦的作品感兴趣,是出于它本身,因为在作品中个体得到了拯救,尽管这是一个注定要迷失的人所创作的作品,但其中蕴含着一个独特生命的毁灭和救赎,这也正是作品引人入胜之处。”

[西]弗朗西斯科·翁布拉尔/著

[西]弗朗西斯科·翁布拉尔/著李卓群/译

南京大学出版社·守望者2024年5月版

研究文学的教授和传统的批评家常常会对客观抒情和主观抒情进行区分。

我们所理解的客观抒情来自对外部——自然或生命——的观赏,或是在其中发生了两极分化,催生了诗人的吟诵。毋庸赘言,这种抒情会出现在描述性诗歌中,呈现在或真实或想象的风景画里。它只出现在诗人创作的早期阶段,出现在永远停留在那个阶段的诗人身上,可以说他们患有慢性幼稚症。我们在一些希腊经典著作中可以找到这种幼稚的表现方式,但如果我们将希腊视为西方的童年——一个非常早熟的童年,也的确如此——那么这种幼稚得到了抵偿。事实上,纯粹的客观抒情几乎不存在,诗人所做的是将他的心境投射到风景之上,或者将风景作为隐喻进行铺垫,再用来呈现那种心境。对此,我们不再举例展开,因为这些例子都像是来自教科书。客观抒情就是从外到内或从内到外,而不是仅限于客观的描述、叙述或对自然的记述。(艺术态度另当别论,因为在人去想如何做,甚至在做这件事的过程中,主观性已经起到了决定性的作用。)

如果所有的抒情诗都是主观的,那么要如何区分抒情的客观性和主观性?客观抒情是一种由外而内或由内而外的抒情,而主观抒情是由内向更深处的抒情。

洛尔迦

洛尔迦这并不意味着纯粹的主观抒情诗人——也许并不存在,因为他的外在的天性总是会背叛他——会完全忽视周围的世界,生活中的风景、美好或恐怖。相反,这意味着主观的抒情诗人在他的作品中带着自白色彩,并且在不落入伪哲学或诗歌中的概念主义的同时,知道如何摒弃反复出现的隐喻,始终以自己为代价。没有隐喻就没有抒情,无论它是多么主观,也许主观抒情的关键就在于内在的隐喻,而客观抒情的特征——当然我们所说的客观主义和主观主义是被普世理解的相对价值——可能是外在的隐喻。当诗人用一朵玫瑰做隐喻,通过替代的手法让我们感受它的美(隐喻就是替代,所有艺术都是伟大的隐喻,因为它是对现实的伟大替代),我们可以说他是客观的抒情诗人。而当诗人在隐喻玫瑰时,甚至都没有提到玫瑰,而是将其作为一种已被理解的价值来使用,作为诗意的俚语(所有诗歌都不过是一种崇高的俚语,万事万物在诗中的命名是约定俗成的、随心所欲的、不加限制的;有时,这些叫法只是纯粹的拟声词,就像通俗俚语一样),我们可以说他是一个主观的抒情诗人。这就是花艺比赛中唱诵的玫瑰和里尔克的玫瑰之间的全部区别所在。

崇高的俚语,的确如此,诗歌与通俗俚语的共同之处就在于它的非理性、直觉性,以及对重新命名或者用另一个名字来称呼事物的钟爱。诗歌不依赖任何语义成规,正相反,它借助的是思想、图像、声音的相似性和联想。反之,这也是为什么任何通俗俚语总带有一些诗意。帕皮尼把钞票叫作“粪土”(estiércol),就像在俚语中,西班牙人把钱称作“通心粉”(pasta)一样。帕皮尼这种充满蔑视的比喻建立在二者视觉的相似性之上,把钞票的金黄色和粪土的黄色联想到一起。民众颇具讽刺意味的比喻是根据金属硬币的硬度,才把钱叫作“通心粉”。这是两个感官上的替代,是两种隐喻。

洛尔迦与达利

洛尔迦与达利因此,当诗歌更具有俚语特质的时候,就会更抒情、更主观;在不那么具有俚语特质的情况下,当事物的命名不那么随意,更符合其本质和传统的语言定义时,就更为客观。客观诗歌是由外在的、理性的、合理的隐喻构成的——即使是在所有可能令人惊奇的表达中——而主观的诗歌则使用内在的、非理性的、通常不合理的隐喻。

鉴于费德里科·加西亚·洛尔迦对描写的概括能力,他慢慢被视为一个客观的、叙事性的、戏剧性的抒情诗人。诚然,所有这些在他身上都有所体现,但他上演的无非是主观的、充满悲剧色彩的抒情性。这种抒情性并非我们之前所说的,从内心走向更深处,更多是从内向外。但我们不该被它蒙骗,因为尽管洛尔迦常被视为描述性和叙事性诗人,但他的隐喻总是内在的,而非外在的。也就是说,他描述的戏剧不是我们所看到的戏剧,而是他内在悲剧的外在流露。表面看来是戏剧诗人的洛尔迦,实际上是一个悲剧作家。戏剧不过是他赋予自己内在的、与生俱来的情节,这个情节在叙述和推理的所有意义上都是不可争辩的。洛尔迦的悲剧是无法叙述的,也是不合理的。它是无法言说的悲剧——无论是夸张还是字面意义上的“无法言说”——是不合理且非理性的悲剧。这就是为什么洛尔迦的诗,如达利评价《梦游人谣》时所言,似乎有情节,但实际上并没有。在洛尔迦身上,悲剧性带动了戏剧性,让它变得残缺不全,难以理解。(戏剧性的洛尔迦只有成为剧作家才能摆脱悲剧性的洛尔迦;但在戏剧性和剧作家的背后,悲剧性总是会流露出来,因为洛尔迦的戏剧创作——也是其伟大之处——只不过是他释放戏剧性的出口,而他的戏剧性,正是他的悲剧性的动力。)

洛尔迦自画像

洛尔迦自画像让我们再从外向内梳理一遍:洛尔迦,一个客观的、描述性的、叙事性的诗人,他的这些特点只体现在他的戏剧性上,而他的戏剧性不过是他悲剧性的表现。因此,洛尔迦是一个悲剧诗人,一个主观的抒情诗人,他用吉卜赛人、黑人和不贞少妇的故事欺骗了我们。直到现在,我们始终相信所有这些故事,并由此产生了对洛尔迦的错误认识,认为他是一位纯粹的视觉诗人——尽管没有人会是纯粹的视觉诗人,洛尔迦尤其不是,尽管他在这方面非常擅长。

我们可以通过之前所说的俚语理论从外部和形式上找到证实,在洛尔迦的作品中证实我们对他的判定。洛尔迦总是或几乎总是用崇高的抒情俚语来写作,并且不局限于通过简单或巧妙的隐喻模仿来再现自然或描述感受。他的命名方式总会出人意料,但又恰到好处。洛尔迦曾说,“诗歌就是及时的言语”,这是对诗歌一个非常具体的定义,与马查多所写的体现存在的“时代中的言语”无关。洛尔迦隐喻的丰富性和新颖性,被误解为一种外化的、诗意的感性征兆。这种误解来自我们之前所说的一个事实:他对事物的命名是没有章法可言的,甚至是乖僻的(就像民间语言一样,但朝着另一个方向),因为他总是凭直觉写作,但又没有达到锡耶纳的圣凯瑟琳那般机械自如,而是靠他之前诱导出的魔灵所驱动。洛尔迦曾说过应当这样做,并且这也符合他黑暗诗人的身份。随便一个例子都能加以证明:

刀子开出的花是怎样的香气!

那是一匹冰冷的黑马,驮着死去的骑士。刀子开出的花是被刺破的伤口流出的鲜血。让我们回到玫瑰的比喻:在诗歌中,玫瑰和鲜血总是互相替代。但欧亨尼奧·德·奧斯曾说过,当诗人说到“一朵血玫瑰”时,他不仅在建立一种对等,而且创造了一个新的对象,一个诗意的对象,一个不同于现实的现实:一朵血玫瑰。也就是说,他创造了一种不可能;或言,他创造了一种诗意。因此,费德里科·加西亚·洛尔迦卓越的发现让传统的花与血之间的比喻焕发新生,不仅让我们看到伤口是一朵被刀撬开的花,而且创造了一种新的、超自然的、诗意的现象:刀可以结出花朵,就像杏仁花或樱花那样。这把杀人的刀因此得到了救赎,被赋予了诗意。 “刀之花”是富有诗意的俚语。它不仅仅是外在的描绘,可以说,它是主观的抒情诗。正因此,我们原本也知道,费德里科·加西亚·洛尔迦是一位主观抒情诗人。

原标题:《在洛尔迦的诗歌中,看见一团火焰点亮纯真世界丨夜读·倾听》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司