- +1

流动的江南︱宁波:僧侣、使者与不速之客

【编者按】

江南是中国最现代化、也最具独特文化精神的地区。这片坐拥江河湖海的鱼米之乡,自宋代起工商繁盛,文教发达,中外交汇。

传统与现代的漫长相遇,让江南成为理解古老中国如何转型的绝佳窗口。

澎湃新闻记者寻访了苏州、无锡、朱家角、湖州、余杭、绍兴、宁波、舟山、金华、兰溪、衢州、温州等地各色江南市镇,用人文主义的目光,穿透俗世想象,凝视江南古今之变留在普通人命运中的真实轨迹。

宁波位于中国大陆海岸线中部,濒临东海,港湾众多。在木帆船的时代,宁波港航道条件得天独厚,自唐以后便逐渐成为辐射东亚的贸易大港。但近代以后,轮船时代到来,上海等长江口岸城市崛起,宁波老港逐渐没落。

20世纪后半叶,宁波再度因港口发展迎来机遇,随着镇海港、北仑深水良港的发现和建成,宁波港变身现代化大港。如今,宁波—舟山港是世界航线最密集的港口之一,宁波人也从港口往事里读出了新的意义。

海外来客

“那时宁波宾馆里住的全是日本和尚!”

“老宁波”杨古城回忆起四十年前的盛况,仍有些激动。他曾是宁波市工艺研究美术研究所的一名教师,也是“文革”后负责修缮宁波古刹天童寺内佛像的工艺美术师。在机缘巧合之下,杨古城接待了改革开放初期前来宁波天童寺寻访祖庭的日本僧人。其中一些人成为他的挚友,甚至改变了他的人生轨迹。

宁波天童寺是中国改革开放后第一批开放的寺院之一。南宋年间,日僧道元在这里习禅得法、回国开创日本曹洞宗,其后裔追根思源,尊天童寺为祖庭。改革开放后,中国重新建立与世界的联系,以民间交往为先导,天童寺与日本佛教界的这段因缘便成了宗教交流的契机。

天童寺在宁波城郊的山上,松樟掩映,古道盘旋。1960年代,政治运动冲击了这座千年古寺,寺内塑像在“破四旧”中几无幸存,全寺僧众或下放农村务农,或进工厂做工,寺院由部队接管。直到1978年,中国佛教协会代会长赵朴初到天童寺视察后,国务院批复浙江省革命委员会报告,同意修复天童寺,并陆续找回“文革”中被遣散的僧人。

1979年,日本日中友好佛教协会事务局长松本大圆、永平寺副寺中村胜光一行七人首次来天童寺参拜。此后每年都有不少海外人士及佛教徒到宁波,尤其是日本僧人,前来参拜佛寺、寻访祖庭成为一股热潮。

杨古城便是在这时前往天童寺参与修复工作,并结识了来自日本的僧人、学者村上博优。“我在天童寺塑菩萨,他带着日本和尚来天童寺参拜祖庭。我不会日语,他不会中文,但是我们用笔交谈。”此后村上博优每一次来访,都是杨古城陪同。最近的一次是去年,95岁的村上博优在80岁的杨古城陪同下,到宁波郊外考察。

谈起这位日本朋友,杨古城觉得不可思议:“1980年他第一次来宁波,之后几乎每年都来,几十年如一日,来了一百多次。最多的一次带来了五百多个和尚!”

村上博优考证了道元禅师在中国的每一处足迹,并写成著作《云游的足迹:道元禅师在宁波、台州》(1986年出版),“他把宁波的天童、阿育王寺等等历史文化遗迹写得比我们宁波人知道得还要详细。就是因为这本书,我走上寻访宁波历史遗迹的道路,改变了我的后半生。”杨古城说。

日本僧人对宁波的热情带给他很大的震撼:这些外国人跨越千山万水来寻找的,究竟是什么?

天童寻踪

公元1223年,出身日本皇室的僧人道元和他的师父如净禅师在宁波天童寺相遇,从此改变了日本佛教的走向。

“在那之前,天台宗和真言宗主宰着日本佛教,而道元禅师传天童寺如净禅师的禅法,回日本开创了曹洞宗,后来的影响力远远超过其他宗派,禅宗成为日本文化中源远流长的基因。” 佛教史学者成庆说。

“道元的身份非常特殊,作为皇室后裔,他和曹洞宗的影响力要远远超过一些南宋僧人东渡创立的宗派。公元1185-1332年的镰仓时期,是日本佛教盛行的黄金时代,道元禅师的求法和回归,开创了一个更加丰富的日本新佛教时期。”

成庆任教于上海大学历史系,他带领口述史团队对天童寺的老人做了一系列口述采访,并与天童寺合作进行文献整理,并策划一系列面向大众的佛教文化活动。

他认为,当下有一股禅宗文化的热潮,从白领修行,到茶道插花,都可以称之为“日本的审美文化回流”——“我们借着了解日本、了解东方文化的特点,反观自己。这才是我觉得今天的文化交流中最重要的。同样地,我们看到天童寺对日本佛教脉络的影响,看到天童寺的重要性——这是在异国发现本土。”

都市白领的禅修活动:庐山白领“禅修营”。

宋元明时期,前后有三十二批日本僧人到天童寺参禅求法、十一批中国僧人赴日弘法传教;把中国禅宗传入日本并创立临济宗、曹洞宗的两位日僧——荣西、道元,都是从天童寺归国后开山立派的。

时至今日,每年都有许多日本人来天童寺参拜,在寺院内留下多处参拜碑文。其中最有名的一块“日本道元禅师得法灵迹碑”,就是1980年秋日本曹洞宗大本山永平寺主持和尚秦彗玉带领众僧来参拜祖庭时立下的。

“圣地宁波”

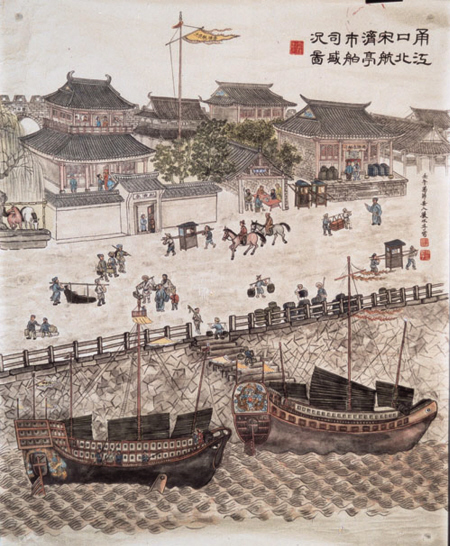

历史上众多日僧在宁波留下足迹并非偶然。他们随船抵达的,是当时东亚最繁华的贸易大港。

宁波与日本九州直航海途仅800公里,加上特有地理气候季风洋流造就了天然良港,在很长一段时间里,宁波是日本遣唐使、遣明使来访停靠的第一站。

日本来访者除正副使官外,数百随从士官本身多为商人,来宁波从事铜钱、丝绸、水银、药材、陶瓷、漆器、字画、书籍、文具、佛器等互相交易买卖。因此,以宁波为纽带的除了宗教交流、政治交流,还有重要的商品贸易。

彼时宁波贸易活跃、经济发达,更是文化传播的枢纽站,成为东亚的“圣地”。明朝时期,日本的丰臣秀吉率军入侵朝鲜半岛,他的美梦是吞并东亚,迁都北京,进军印度——而这个“帝国梦”的高光时刻,就是丰臣秀吉自己“居守宁波府”。

2009年,日本奈良国立博物馆举办“圣地宁波”特别展览,展出一批从唐代到明代、与宁波相关的历史文物,引起不小的轰动。

据杨古城介绍,“圣地宁波”展出的十数件书画,是日本遣明使京都天龙寺妙智院僧策彦周良从宁波带回的实物和文献;宁波的梅园石由石匠、商人带去日本,现在日本永平寺外用梅园石雕成的石狮子也成了日本的国宝。此外,日本的冶金、漆艺、织绣、陶瓷也都通过宁波传入并互相影响。

就这么熙熙攘攘了近千年,“圣地宁波”因为一次政策的转向掉了头。

在今天宁波市区一处名为“灵桥小区”的居民区门口,立有一块不起眼的石碑,碑上只交代了短短几行字:设立于此的境清兴法寺,在明嘉靖二年(1523年)作为日本贡使团的住处,因为“争贡事件”而被毁。

这“争贡”石碑背后是当年的大新闻:日本两大势力派遣贸易团来华贸易,双方皆垂诞于对明朝贸易所获的巨利,结果在宁波大打出手,最后发展为烧杀劫掠。这一事件直接导致明朝政府废除福建、浙江市舶司,断绝与日本的贸易途径,为后来的海禁和“东南倭祸”埋下了伏笔。

此后宁波的海外贸易式微,及至晚清开埠、腹地更宽广的长江口岸城市兴起,其作为港口的优势地位减弱,被周边城市反超;昔日“明州”的辉煌渐渐湮没无闻。

不过,尽管海禁使得宁波逐渐失去自唐宋以来在东亚贸易圈中的核心的地位,但未完全阻隔它的影响。记者采访之时,正遇上杨古城确证一个新发现:位于日本北海道函馆市的一座关帝庙,和宁波市区关帝庙的形制、用材几乎完全一致,经考证是清代宁波商人张尊三所建。

杨古城很兴奋,他喊来宁波市海曙区文保所的专家、张尊三故居所在区的政府工作人员、几位日本朋友以及当地的媒体人一起吃了顿晚饭,其中一位在日经商的华侨专门为此改签了机票。一桌人热热闹闹地讨论着如何与日本当地政府交涉,将关帝庙重新修复开放,并寻找张尊三的后人,“希望促成他们回宁波寻祖”。

高丽使馆

在杨古城们五次三番地飞往日本考察宁波留下的蛛丝马迹时,另一边,日本和韩国文化界人士也走在了“海外寻珍”的路上,近年到宁波寻访遗迹的外国团体络绎不绝。

住在宁波的韩国人崔钟锡耿耿于怀的是,无论是中国人还是韩国人,游客来到这里的高丽使馆遗址游览一圈后,往往仍是一无所知地离开。

公元992年,北宋在宁波设立了海外贸易机构(市舶司),以此管理沿海贸易和控制朝鲜及日本的海上贡税。同一时期在这里设立的高丽使馆是北宋唯一获得朝廷批准、拨款建造的,一处专供高丽贡使和商团嘉宾的住地。通过这个使馆,高丽与江南实现贸易往来、人员互通,皆经宁波为中转,安顿于使馆之内,再择顺风之日北上或南下。茶叶、青瓷、佛教源源不断地从这里走向高丽,而银子、人参及其他药材从高丽运到中国。

崔钟锡于是每周六来到高丽使馆,穿上民族服饰、自带微型话筒,为游客做义务讲解。他的中文流利,讲解声情并茂,“我喜欢以表演者的身份来和观众沟通,搞笑才能有气氛。”崔钟锡自己是正儿八经的中文系出身,硕士论文写的是《宋朝和高丽贸易中的航线改变及其影响》,宁波是这个话题的关键。

但是让观众对历史产生兴趣并不容易,崔钟锡想了许多办法,包括针对观众做不同的备课工作。

“游客里有不少是年过花甲的中国阿姨、叔叔,我就给他们讲大富商史浩(1106-1194),他在宁波特别有名,附近这片房子全是他的家产,这样讲,就会吸引叔叔阿姨的兴趣。如果韩国游客来,我就讲大海盗张保皋(790-846)。张保皋是韩国历史课本上出现过的人物,韩国人没有不知道的。他是也是海商巨头,往返在朝鲜半岛和中国之间,虽然和北宋时期的高丽使馆无关,但这个人物能让他们对这儿提起兴趣。”

时光往回倒退二十年,崔钟锡的前辈、韩国的学者曾在推动高丽使馆的复原和开放中做了很多努力。他们相信,这是“祖先向海外开拓的历史证据”,“我们的后代看到这些遗址,一定能获得勇气和自信。”

韩国历史学者金俊烨在他的自述《我的七旬岁月》中回忆了宁波高丽使馆修复开放的经过。中韩建交以后,他曾多次访问中国,毕生为寻访和修复古代中韩交流的遗址遗迹、纪念碑而奔走。

“我初次访问宁波是在1992年11月,目的是为了确认高丽使馆遗址和请求宁波市政府将其定为文化遗产。”金俊烨自述,他乘火车到宁波,找到高丽使馆遗址后非常高兴,向市政府提出了有关修复的问题。高丽使馆曾是规模很大的建筑,历经天灾人祸,现存建筑少得可怜。当时宁波市已将高丽使馆定为文化遗产,金俊烨在宁波市文化局官员的陪同下参观了遗址。

“市政府答应,只要有20万美元的经费,就可以考虑修复。回国后,我说服了一些与我关系不错的企业家,他们愿意承担这笔费用。后来,我几次找宁波市政府商量,但他们要求的金额逐步增加,最后达到了200万美元。其理由是,如果要修复遗址,就要买下周围的房屋,还要扩路。但是,以我个人的能力,根本解决不了这么多的款项,只好放弃修复计划。”

没想到,1999年春天,好消息传来,宁波市文化局表示要修复高丽使馆遗址;2000年夏天,又传来了使馆修复完毕的消息。

“我以为高丽使馆的全部建筑物都已修复,一路上都很兴奋。可是到那里一看,只是宝奎庙被翻修一新,作为高丽使馆遗址的展厅。展厅内只有高丽使馆旧址的沙盘模型,而真正的遗址,却被埋在宝奎庙后新建公园的地下。”金俊烨在回忆中说。

“我想着一定是因为经费的关系,才弄成现在这种状况。尽管令人有些失望,但宁波市毕竟还是修复保存了一部分。将来,我国(韩国)政府或企业界如能出资修复整个高丽使馆,那该多好啊。……我想,我们的后代看到这些遗址,一定能获得勇气和自信。”

2003年以后,由宁波市海曙区城市投资公司牵头,利用月湖东岸部分古建筑改建的“明州与高丽交往史迹陈列馆”的工作才正式开始。目前,陈列馆之外,大部分建筑被赋予会馆的功能,作为商务洽谈、购物休闲的场所。

奇幻漂流

21世纪以后,宁波政府以一种更自觉的文化行为对相关遗存史迹进行评估整理、立碑记事。

高丽使馆里有一幅“崔溥漂流路线图”,那是杨古城等文史学者花三年时间实地考证出的地图,金俊烨也曾以70岁高龄执意重走这条荒僻艰苦的路线。

五百年前走过这条路的人是朝鲜官员崔溥,他从济州岛乘船去全罗南道的路上遇到暴风雨,惊涛骇浪中漂泊了14天。几近绝望之际,竟于浙江台州搁浅登岸,经宁波的宁海越溪,最后在明朝政府帮助下,由陆路返回朝鲜,九死一生,写下描绘中国江南风土人情的《漂海录》,成为传世名作。

事实上,崔溥不是个例,在1076年至1174年100年左右的时间里,宋朝送还高丽的海难漂流民140余人,其中光是从宁波就送回了90多人。

为验证朝鲜半岛和中国东部沿海城市之间漂流的可能性,韩国方面曾启动声势浩大的重访之路。1996-1997年,中韩两国的研究机构和探险组织联合策划了两次“中韩跨海竹筏漂流学术探险”。他们想证明,在船发明之前,可以凭竹筏这种原始的交通工具借助季风和洋流从中国漂到韩国。

探险竹筏被命名为“东亚地中海”号。第一次挑战失败了,乘坐四名探险队员的竹筏在第六天遇到台风,被刮回了山东石岛。第二年他们再度启程,五名中韩队员乘坐竹筏向汪洋深处漂流。终于在经过24天3000里的海上历险后,漂到韩国仁川港,完成了现代人用原始工具与历史的对话。探险者们认为,他们的实践证实了古代从中国江南到达韩国的自然漂流路线。

港兴城荣

在原始动力主导的时代,洋流与季风是自然的馈赠,为港湾众多的宁波带来访客、货物与财富;新的动力到来以后,港口兴衰依旧左右着城市的脉搏。

从唐代宁波建城开始,到1840年鸦片战争之前,进出宁波港的船只都是木帆船,港口作业集中在宁波城外的余姚江、奉化江沿岸。火轮船到来以后,运量是帆船的十倍以上,相应带来了商贸的繁荣。宁波在前近代时期就已是中国商品化程度较高的经济区,清末其城市规模比上海大两倍;但是此时对外贸易却没有迅速发展起来。学者分析,这是由于宁波距离上海太近,加上没有很大的经济腹地,不少土货被上海港口所吸纳,宁波自然成了“卫星港”。

据记载,“1844年(宁波)对外贸易总额尚为50万元,但五年以后,反不逮此数之什一。”上海开埠后发展最快,宁波相对缓慢,甚至与天津、汉口、重庆也不能相比。其中一个重要原因就是中国海上交通航线发生了变化,长江沿岸的口岸城市崛起,而宁波、福州、厦门等城市均因为自身交通地理条件而受到局限。民国时期, 孙中山在《建国方略》中提出建设中国的蓝图,其中“东方大港”计划中,宁波港只被列为三等港口。

但到了20世纪70年代后期和80年代初,宁波再度因为港口的发展迎来新的机遇。镇海港的新建,北仑深水良港的发现、开拓和建成,使1990年代的宁波港发展成为具有设计吞吐能力五千万吨的现代化港口。江北沿岸作为大吨位轮船停靠的优良泊地,新式码头涌现,江北从郊区发展为市区。

如今,宁波-舟山港的年货物吞吐量突破10亿吨,成为集装箱年吞吐量世界第四的超级大港、世界航线最密集的港口之一;港口重新成为宁波城市发展的最大优势。今天的宁波人,也在港口往事中看到了新的愿景。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司