- +1

他是法国超现实主义大师,在巴黎街头探索美、真实与疯狂

“只有反抗本身创造了光明。要看到这光明只有三条路:诗歌、自由和爱情。”

——安德烈·布勒东

▲ 安德烈·布勒东(André Breton,1896 – 1966),法国诗人、评论家,超现实主义创始人之一。

▲ 安德烈·布勒东(André Breton,1896 – 1966),法国诗人、评论家,超现实主义创始人之一。当地时间7月26日,第33届奥运会开幕式在巴黎举行,一场“流动的盛宴”就此展开:断头的玛丽王后、喷血的古监狱、歌唱的卡门、暗处的魅影、刺客信条式的火炬手……革命与解放、浪漫与激情、反叛与传统的一切,在日与夜、水与火的流动中缔造出令人痉挛的自由之美。这种痉挛的、疯狂的美,与法兰西二十世纪以来的文艺精神一脉相承。

美将是痉挛的,否则就没有美。

近百年前,法国超现实主义先驱安德烈·布勒东便已作出如此宣言。

出生在信封天主教的小资产阶级家庭、亲历过一战的炮火、接受过系统的精神病学教育,布勒东在精神分析学创立者弗洛伊德和“20世纪法国最伟大的诗人”保尔·瓦雷里的多重影响下走上了超现实主义的理论创设和创作实践道路。

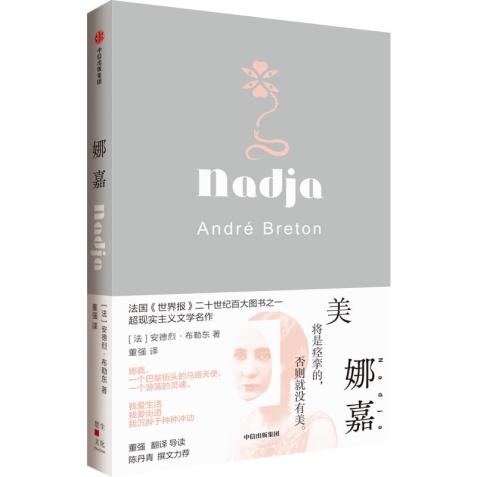

▲ 《娜嘉》封面图

▲ 《娜嘉》封面图1926年,主张摆脱传统美学束缚、追求自由想象、引梦幻与冲动入日常生活而创造新现实的布勒东酝酿和创作出了他的一生名作《娜嘉》。这部被布勒东本人认为是“反小说”的作品,提取了布勒东与一名名为娜嘉的女性爱情的大量片段,对现实、真实、美、疯狂等概念进行探索,试图追寻“我是谁”的谜底。

我所知道的是,类似的人与人的替代,将在你这里终止,因为你是不可替代的,而且对我来说,再明显不过的是,这一系列的谜只有在你之前,才会终止。

你对我来说,不是一个谜。

我的意思是,你让我永远地摆脱了谜。

作为布勒东对传统文学的革新试验,全书充斥着偶然与随机、梦境和呓语,写作者的个人思想穿插于零散的恋爱回忆中;文字不再是构成作品的唯一语言,图像的直接运用替代了“无用”的文学描写,《娜嘉》也由此成为超现实主义的一部宣言。

他(布勒东)在没有发现娜嘉的时候,娜嘉是游荡的;当他发现她,他与之合二为一;当他守不住娜嘉的时候,娜嘉就住进了医院。

——杨建

01

“自动写作是思想的照实记录,不得由理智进行任何监控,亦无任何美学或伦理学的考虑渗入。”

布勒东第一次在文学上崭露头角是在23岁。1919年10月,他与苏波(Philippe Soupault,1897—1990)合写的《磁场》被首次刊载于几人共同创立的《文学》杂志上。如果说《文学》是超现实主义创始人们对一切文学传统的宣战,那么《磁场》则是他们对旧的文学表达方式所开的第一枪:

我们是水滴的囚徒,我们是永恒的动物。我们在无声的城市里奔跑,魅惑人的广告再和我们无缘。何必有这巨大而娇脆的热情,何必有这乏燥欢乐的跳跃呢?我们只知道星星们死了,此外再不知道别的;我们面面相觑;我们快活地叹息,我们的嘴比干涸荒凉的河滩还干燥;我们的眼睛转动着,没有目的,没有希望。只剩下我们聚首喝清凉饮料和掺白水酒的咖啡馆了,那里的桌子比留着我们夜间死寂的影子的人行道还发粘。

——《磁场》《无水银的镜》

这是两人用“自动写作法”合写的第一部作品——自由、直觉、拼贴,也就自然而然成为了超现实主义的奠基之作。所谓“自动写作”,简单来说就是无意识地记录思想活动:它摒弃一切理性的规范、逻辑又或是惯例,只是自发而快速地记录下瞬间之中头脑的直觉。

这是两人用“自动写作法”合写的第一部作品——自由、直觉、拼贴,也就自然而然成为了超现实主义的奠基之作。所谓“自动写作”,简单来说就是无意识地记录思想活动:它摒弃一切理性的规范、逻辑又或是惯例,只是自发而快速地记录下瞬间之中头脑的直觉。围绕着我在下面要进行的叙述,我想先讲述一下我,而我所说的生活,是生活中一些留下了深刻烙印的片段在它的有机组织之外的,也就是说,它完全听命于偶然,从最小的偶然到最大的偶然。

我的讲述毫无预先设定的顺序,而且完全听从时间的任性与随机性,它残存了什么,就讲述什么。

作为“字与字之间的洇泳者”(福柯语),布勒东将自动写作的方法毫无保留地运用在《娜嘉》的写作中。一方面,全书结构松散、旁逸斜出,对世界的怀疑、对“我是谁”的讨论、对与娜嘉爱情故事的叙述、对飞机遇难消息的挪用,使得行文逻辑消散在意识的无规律活动中;另一方面,自动写作也对《娜嘉》“反小说”的性质起到了凸显作用,词语的组合、句段的转换充斥着随意耦合。

我们是谁,在这现实面前?我现在知道,这一现实就躺在娜嘉的脚下,似一条狡猾的狗。我们究竟位于哪一个纬度,就这样听任象征的暴怒,受到类比的魔鬼的制约,眼睁睁地看着自己成为终极行为特别关注的对象?为什么,在一下子被一起投射到的远离地球的地方,在我们美妙的惊愕之余留下的简短空隙中,在陈旧的思想和永恒如一的生活的冒烟的瓦砾之上,我们还是交换了几道令人不可思议的默契的目光?

漫游在非逻辑、无因果的非现实时空之中,布勒东依靠对语言“魔术”般的自由排列,超越了理性主义的现实生活,完成了一次精神领域的自发漫游。

漫游在非逻辑、无因果的非现实时空之中,布勒东依靠对语言“魔术”般的自由排列,超越了理性主义的现实生活,完成了一次精神领域的自发漫游。自动写作的创作方法,不仅仅是布勒东对写作过程的突破,更是其超现实主义哲学观的反映——文学活动甚至各种精神活动都应超越理性的藩篱,帮助人们摆脱一切外在的、人为的限制和压抑,以便于更深地理解自我,进而真正认识意识和世界。

我要努力超越我所知道的自己的各种嗜好、我所感觉到的各种亲和力、我所受到的各种诱惑、发生在我身上并且只发生在我身上的事件,超越许多我看到的自己正在做的动作,以及只有我自己才感受得到的情感,去寻找,我与其他人相比,差异性究竟在哪里,至少我的差异性建立在什么之上。

在布勒东看来,文学抑或艺术的美是一种抽搐(convulsive),是全然不受控制的、由自身自然状态和审美主体意识状态瞬间相接时迸发的刹那火花。超自然、超意识的时刻里,意识踉跄着坠入深渊,真正的“我”浮出水面。

——思危,故我在。

▲《娜嘉》实拍图

▲《娜嘉》实拍图02

“自由同样也是——而且人性地讲更是——让解脱了锁链的人能够走的那些或长或短的、美妙的、连续的脚步。”

从自动写作出发,布勒东的主体美学思想可以概括为“自由即美”;他强调超脱于一切条件的控制、使原始性的深处意识以其本身的自然形态呈现,从而进入超越一切障碍、处在无限广阔时空、浩瀚无际的纯粹状态,也就是超现实主义者们所谓的真正“现实”。

自由,在这个世界上以上千种最难以做出的舍弃而得到的自由,要求人们在得到它的时候完全地、没有任何约束地享受它,不带任何实用的想法,而这是因为,人的解放,以它最简单的革命形式来看——但我们要知道,它已经是所有意义上的,根据每个人拥有的能力而得到的人的解放——是唯一值得人们效力的事业。

“自由即美”的背后,是对真我的发现、对自我解放的追求,更是对“我是谁”终极问题的抵达——“自由”,究竟是怎样的呢?

对超现实主义者来说,“闲逛”、尤其是“在巴黎的街头闲逛”本身就是自由的一种展现。阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire,超现实主义文艺运动先驱之一)曾在《醇酒集》中宣布“巴黎的魅力,在于走上其支离破碎的街道,去与奇遇碰撞”;布勒东本人更是称《娜嘉》“将闲逛的爱好发展到了极致”。

而作为超现实主义的活生生的代表,娜嘉天生爱好闲逛;她企图放恋人鸽子,也不是因为什么别的原因,而是单纯想跑到街上游荡——

而作为超现实主义的活生生的代表,娜嘉天生爱好闲逛;她企图放恋人鸽子,也不是因为什么别的原因,而是单纯想跑到街上游荡——她声称是要去一家位于马让塔大道上的理发店(之所以说她声称,是因为我当时就有所怀疑,而且后来她自己也承认,她其实毫无明确目标地在走)。

我第一个遇上的行人就是娜嘉,与第一天的穿着一样。她向前走着,仿佛不想见到我。与第一天一样,我回过身来,与她同行。她好像无法解释,为什么会出现在这条街上,为了免去太多的解释,她说是要买荷兰糖果。

“自由”也常常与工作相关联。诞生在一战后的超现实主义运动,自诞生之日起就与政治极端主义、传统资本主义划清了界限;《娜嘉》里,布勒东借叙述者“我”之口,毫不留情地将工作打上“自由”的绊脚石的标签。

我可以被迫接受工作,乃是出于一种物质需求,在这一点上,我比任何人都希望能够有更好、更公平的社会工作的分工。可悲的生活需求让我不得不接受它,也就没有办法,但如果有人想要我相信工作,要我去尊重自己或别人的工作,那可永远休想……当一个人在工作的时候,活着又有什么用呢?

布勒东把工作和真正的生活彻底区分开来、把工作视作对人类身份的一种机械的分类。他拒绝被工作异化为标准化的零件,更拒绝被社会价值裹挟而失去自身的独特性,像他一贯所斥责的那样——“人”不能成为人类被理性归化后的命名,“我”也不能被正在存在的“我”所遮蔽。

于是,超脱于一切意义、价值以外的“完全自由者”娜嘉出现了。

▲电影《娜嘉在巴黎》剧照

▲电影《娜嘉在巴黎》剧照她不赋予工作任何社会或道德上的意义,也不把谋生作为工作的目的,而仅仅是出于自己健康的考虑;她只认可低廉的工钱,因任何原因日薪多一法郎都是不可接受的。

她以一种纯粹诗性的方式认为,在这种地方,要比其他地方更可以确保她的健康……一个面包店的老板向她保证每天十七法郎,后来又抬头看了她一眼,改口说:十七或十八。她非常欢快地说:“我对他讲:十七,可以;十八,我就不干。”

她虽然生活在社会底层,却不将实际的种种苦难与不幸放在心上,依靠近乎通灵者的幻想能力从实体的世界中逃逸,以至于布勒东称赞她“是那么纯洁,那么没有人间的牵系,那么看轻生活,而且是以一种那么美妙的方式”。

她用另外一个意象,让我明白,她是怎样生活的:就像早晨在浴缸里泡澡时,盯着水面看,看到她的身体在离她远去。“在没有镜子的房间里,我的目光追随在浴水上远去的思想。”

在布勒东的笔下,娜嘉成为他试图践行绝对精神自由的生活方式的实验。而早在初遇的分别时刻,一切早已被概括在两人的问答之中——

“您是谁?”

她毫不迟疑地回答说:“我是游荡的灵魂。”

▲《娜嘉》实拍图

▲《娜嘉》实拍图03

“只有我理解的、能够经受一切考验的爱情,才能在这里完成一个奇迹。”

如果不将《娜嘉》视作又一本“超现实主义宣言”,或许爱情是它最恰当的主题:整部作品由作者的自我剖析、与娜嘉的交往过程和作者对“美”的再次阐释三部分组成,而与娜嘉的交往过程无疑是全书篇幅最长、着墨最多的内容。在《前言:迟到的急件》(1962年修订版增补)中,布勒东就称呼自己的这部作品为一封“毫无章法、错字百出的情书”。

这段仅有八个明确日期的故事在十月四日开始。

就在一座教堂前,突然我见到一名女郎,穿着非常寒酸,从对面走来,可能离我还有十步之遥。她也看到了我,或许之前就看到了我……我从未见过这样的眼睛。我毫不犹豫地与这位陌生女郎搭话,同时,我得承认,我也做好了准备,以应对最坏的反应。

“眼睛”见证了二人爱情的开始、高潮与结局。在两人爱情发展到最高点时,布勒东通过比喻式的描写和经蒙太奇处理后的照片,将娜嘉的眼睛展现在读者面前——这也是全书中对娜嘉最明确的描写——“蕨菜般的眼睛”。

我见过她睁开蕨菜般的眼睛在清晨开,面对一个巨大的希望振翅的声音与其他恐怖的声音几乎不可区分的世界,而面对这样一个世界,迄今为止,我只见过人们把眼睛闭上。

我见过她睁开蕨菜般的眼睛在清晨开,面对一个巨大的希望振翅的声音与其他恐怖的声音几乎不可区分的世界,而面对这样一个世界,迄今为止,我只见过人们把眼睛闭上。对于这一难以理解的比喻,法国读者的调查结论或许更具说服力:在法国,“蕨菜般的眼睛”所指涉的意象包含深绿色、大大的、睫毛很长三重要素,而其中一位读者给出了耐人寻味的回答——蕨菜一般生长在大树的阴影之中,因而暗示着娜嘉对布勒东的依赖与信任。

布勒东与娜嘉在爱情中的地位显然是不对等的,译者董强就如此形容两人的亲密关系:

在她的眼中,布勒东就是“神”。他朝着超现实主义的革命理想坚定走去,而且一定能实现自己的理想,因为他是永不熄灭的火焰。而在布勒东的眼中,娜嘉仿佛是永远流动的水,一个不食人间烟火的仙女,一个具有幻觉能力的通灵人,一个赋予人灵感、而自己更是灵感无限的超现实主义的缪斯。

——董强《〈娜嘉〉:我译、我读、我看》

爱情里地位的高低导致了两人对待这段关系的不同视角:对娜嘉来说,布勒东拥有着“可以让她想我(布勒东)所想,做我想让她做的,甚至比我想的还要多”的魔力,她完全信赖着爱人、心甘情愿将自己的一切抽丝剥茧任由爱人观看;而对布勒东来说,娜嘉则是一个供他观察、笔录的对象,一面借由“另一半”发现“我是谁”、发现绝对真实的深层意识的镜子。

▲ “我和她象征性的肖像......”

▲ “我和她象征性的肖像......”于是,当娜嘉开始畏惧恋人观察的目光、当布勒东惊觉缪斯并非始终完美时,两人的爱情也就走到了尽头。

我又见了娜嘉许多次。对我来说,她的思想又明晰了许多。她的一些说法也变得更加轻灵,更加别致,更加深刻。有可能,同时,一个不可弥补的灾难正在带走她身上的一部分,而且是最人性的一部分,我在那天感受到了这一灾难,使我渐渐地疏远她。

故事发展到此时,“娜嘉”已然不仅仅是娜嘉。缺乏精确的外貌描述、没有详细的人物背景,娜嘉始终只存在于布勒东的语言之中——

娜嘉,正是另一个布勒东。

换言之,《娜嘉》所写的并非两个人之间的浪漫爱情,而是“正在存在的我”与“被正在存在的我所遮蔽的我”之间的对话,是“我在”与“我是”之间的对话。恰恰在两个“我”的交错中,“我”的唯一性得以显现,正如伍倩评价的那样:

娜嘉并非盛放诗人灵感的肉体容器,她是他精神的反射器,她“蕨菜般的眼睛”是诗人照见自我的最忠实的镜子。

——伍倩《娜嘉,仅仅是个开始》

▲《娜嘉》内页实拍图

▲《娜嘉》内页实拍图04

“我的名字是娜嘉,俄语中‘希望’的前半部分。”

诗歌、自由与爱情,是布勒东所认为的通向光明的反抗之路;而关于光明的希望,则是《娜嘉》真正的内核所在。

布勒东的激情源于此(希望),娜嘉的存在意义在于此,整个超现实主义的意义与方向也在于此。

——董强《〈娜嘉〉:我译、我读、我看》

“希望”一词在全书中第一次作为名词出现是在布勒东与娜嘉的初次对话中:

她说了她的名字,是她自己选的:“娜嘉(Nadja),因为在俄语中,这是‘希望’一词的开头几个字母,也因为这仅仅是开头。”

作为对名字含义的解释,娜嘉对自己的命运无意中做了无比精准的判词;而作为对被象征体的揭露,布勒东则在“娜嘉”这个名字上寄寓了无限激情。

▲《情人之花》

▲《情人之花》娜嘉自始至终是作为“自由的精灵”而存在的。不同于那些对世界的希望与恐怖只会视而不见的人,她孤独且勇敢地睁开双眼、向前奔赴;即使穷困潦倒、受人轻贱,她也从不屈服或自卑。

她走路时头仰得很高,与其他路人都不同。

更为难得的是,生活在一种困窘晦暗的现实中,娜嘉依然能保持精神上的完全解放,蔑视一切清规戒律、习俗惯例,乃至以绝对自由的想象打破世俗生活的禁锢,游弋在无限的精神世界中。这个全然由奇思妙想构成的新世界,引领着布勒东走向具象背后的超现实空间。

“你看出什么进了树丛中?蓝色,风,蓝色的风。”

“燃烧的手,跟你有关,你知道,这只手就是你。”

“你是我的主人。我只是在你唇边呼吸的原子,或者断了气的原子。我要触摸一根被泪水染湿的手指的宁静。”

“我什么都知道,因为我能读懂我的泪水形成的溪流。”

故事的最后,娜嘉没能得到渴望的自由,反而被关进精神病院,“希望”终究只是个开头。

个体反抗的失败,显示出现实社会秩序对人精神自由的扼杀——自由的“希望”走向了毁灭,“自由的精灵”被现实中貌似正常健全的理性与道德、多数人的习俗和价值标准囚禁——这是一个因为丢失“我”而将追求自由者判为异端、施加惩罚的现代性悲剧。

个体反抗的失败,显示出现实社会秩序对人精神自由的扼杀——自由的“希望”走向了毁灭,“自由的精灵”被现实中貌似正常健全的理性与道德、多数人的习俗和价值标准囚禁——这是一个因为丢失“我”而将追求自由者判为异端、施加惩罚的现代性悲剧。但是,娜嘉很穷。这在我们生活的时代就可以让人定她有罪,一旦她胆敢不与常理和良好风俗的愚蠢规则完全对路。

在布勒东眼中,社会已成了一个关押精神自由者的“精神病院”,它以一种合法的形式无声而冷酷地消解着一切反叛和抗争的可能,也吞噬掉每一个人意识深处的那个“我”。

如果布勒东在娜嘉身上寄托的是开头的希望,那么结尾处对“你”(苏珊·米扎尔)的深情呼唤和新一段爱情的圆满,则意味着希望的最终实现。也正因如此,布勒东才真正进入了周而复始的、永含“希望”的轮回——

从第一天到最后一天,我都把娜嘉视为一个自由的精灵,就像那些空中飞翔的精灵,靠某种魔法可以将它捕获一段时间,但永远也休想它会彻底服从。

她以自身的悲剧唤醒麻木的世界,成为无数布勒东们看到希望、走向光明的道路所在。娜嘉“疯”了,自由的精灵被折断了双翅,但反抗的火种已经播下:

她以自身的悲剧唤醒麻木的世界,成为无数布勒东们看到希望、走向光明的道路所在。娜嘉“疯”了,自由的精灵被折断了双翅,但反抗的火种已经播下:“我气息的终止,便是你气息的开始。”

娜嘉的低语,仍在不断回响。

我爱生活

我爱街道

我沉醉于种种冲动

作品简介:

《娜嘉》首次出版于1928年,安德烈·布勒东从与一位名叫娜嘉的女子在巴黎相遇、相爱到分手的经历中,提取大量事件,对现实、真实、美、疯狂等概念进行探索,彻底颠覆了十九世纪传统的文学观念。该书一般被视为小说。然而,许多证据都证明,书中的大部分事件均非虚构,而且有大量的图片展示事件发生时的场景。同时,作品又体现出一种明显的自传倾向。全书扑朔迷离,充满偶然、随机、巧合和梦境,作者的主观思想交叉出现在事件的客观叙述过程中,图像与文字交相辉映,成为超现实主义文学的名作,极大影响了西方二十世纪的文学与艺术。

编辑推荐:

★ 法兰西学院通讯院士董强翻译、导读,著名画家陈丹青撰文力荐。

★ 本雅明、卡尔维诺、莫里斯·布朗肖等天才作家一致推崇的书。

★ 文学大师布勒东超现实主义名作,一部“反小说”的小说。

★ 法国《世界报》二十世纪百大图书之一。

★ 布勒东直面“我是谁”的终极困境,娜嘉则回答以“我是游荡的灵魂”。

★ 巴黎是一座闲逛之城,一座超现实主义者的圣城。娜嘉天生爱好“闲逛”,她曾如此表白:我爱生活,我爱街道,我沉醉于种种冲动。布勒东则称,《娜嘉》这部作品“将闲逛的爱好发展到了极致”。

★ 对娜嘉来说,布勒东是一个神,是太阳,是斯芬克斯身旁被闪电击中的黑暗之人;对布勒东来说,娜嘉是空中飞翔的精灵,是富有灵感、给人灵感的东西,是总在离去的人。

★ 受毕加索在绘画中直接运用现实物品的影响,布勒东在书中插入了48张照片,以代替被他“视为无用之物”的文学描写。

★ 本书附有精心编写的《布勒东生平和创作年表》,可以迅速了解这位文学天才的一生。

★ 本书由香港知名设计师陆智昌精心排版、倾情设计。

名人推荐:

《娜嘉》真正达到了艺术小说与写实小说的创造性综合。——本雅明《超现实主义》

布勒东和娜嘉是这样一对情人,他们将我们所经历的一切——凄凉的火车旅行、沉闷乏味的周日下午大城市里无产者居住的地区、在新公寓透过雨雾迷蒙的窗户向外观看的第一眼——都转变为革命经历。他们把隐藏在这些事物中的“气氛”的巨大力量引至爆破点。——本雅明

自从布勒东在《娜嘉》中用图片取代了描述开始,人们就认为描述已经无用。——卡尔维诺《练习簿》

《娜嘉》:我们不能远离这本书,一本“永远是未来”的书,这不仅是因为它为文学敞开了一条新的道路,或许更是因为,它从此把那个抓住作品之缺席的使命托付给了我们每一个人,让我们有义务从一切书写所承担的缺陷出发,着眼于匮乏,来检验所写之物。——莫里斯·布朗肖《无尽的谈话》

当我细读董强版《娜嘉》——译笔周正、用意谨严——我比他的学生们更差一级:完全不会法语。唯一使我得以进入文本“想象”的视觉依据,是我有幸数度游历巴黎,亲履布勒东与“娜嘉”当年游荡的大街小巷,领教残存其间的况味,从散漫而绵密的词语中,我历历“看见”其中出没的人物,尤其是,巴黎的气息——上个世纪的世纪之初,这世界唯巴黎才有那份气息。——陈丹青

文字丨欣瑜,部分选自《娜嘉》,[法]安德烈·布勒东 著,董强 译,中信大方 | 楚尘文化,2023-05

图片丨部分选自电影《夜》(1961)、《娜嘉在巴黎》(1964)、《玩乐时间》(1967)、《同流者》(1970)、《自由的幻影》(1974)、《人约巴黎》(1995)剧照

编辑丨欣瑜

原标题:《他是法国超现实主义大师,在巴黎街头探索美、真实与疯狂》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司