- +1

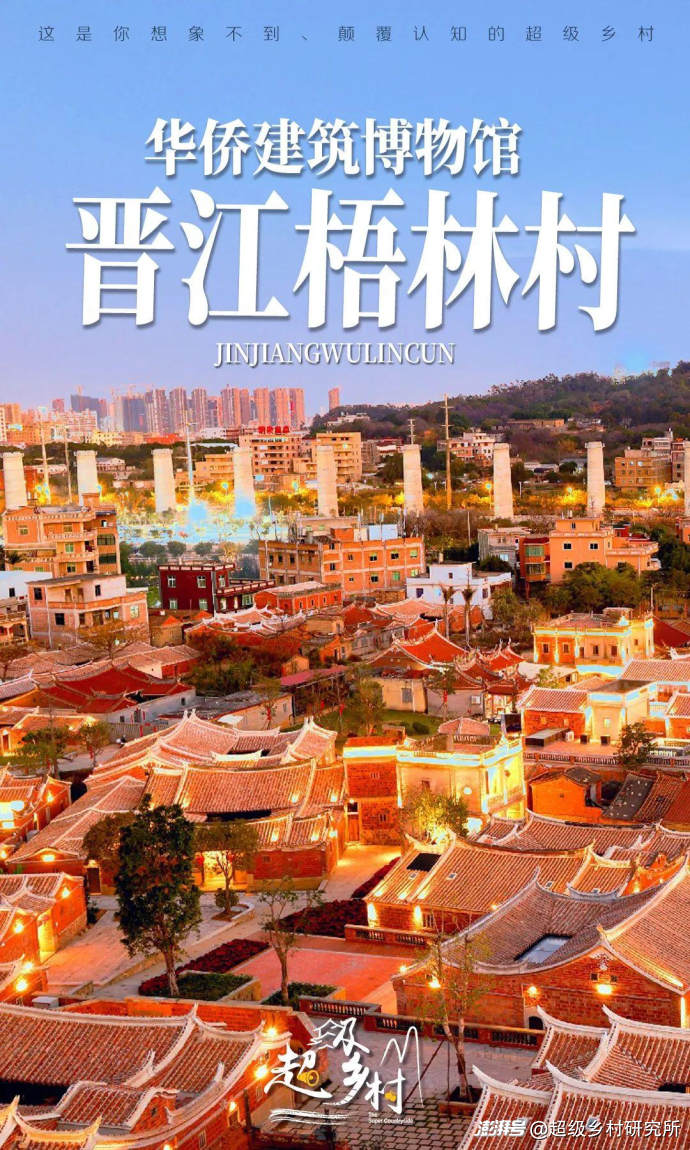

福建一座600年的古村落,名气不大却风水极佳,村里都是百年豪宅,被誉为华侨建筑博物馆

制图@超级乡村研究所图源/晋江市委宣传部

当你走在晋江鳞次栉比的现代化摩天大楼间,绝不会想到,拐过某个街角就能撞见一片橘红色的南洋幻境。

你能想象到吗?这片橘红色的建筑是一座有着600多年历史的村落,一边是闽南传统的红砖大厝,另一边却是一幢哥特式尖顶洋楼,罗马柱上的雕花藤蔓和西班牙风格的雕花窗棂展现着异国风情。

在梧林村,中西方建筑在此相遇

这里没有网红咖啡店的刻意造景,也没有仿古建筑的崭新油漆,约有132幢风格各异的古建筑在此交融互鉴。建筑上的燕尾脊划破天际,番仔楼与罗马柱交相辉映。精美的石雕、砖雕无不诉说着古村曾经的辉煌,每幢别墅都显得豪气十足。

哥特式尖顶洋楼

这里就是晋江的百年古村——梧林村。600余年的时光里,梧林村保留了闽南人闯荡南洋的集体记忆,也凝固着那个时代最浪漫的混血建筑美学。

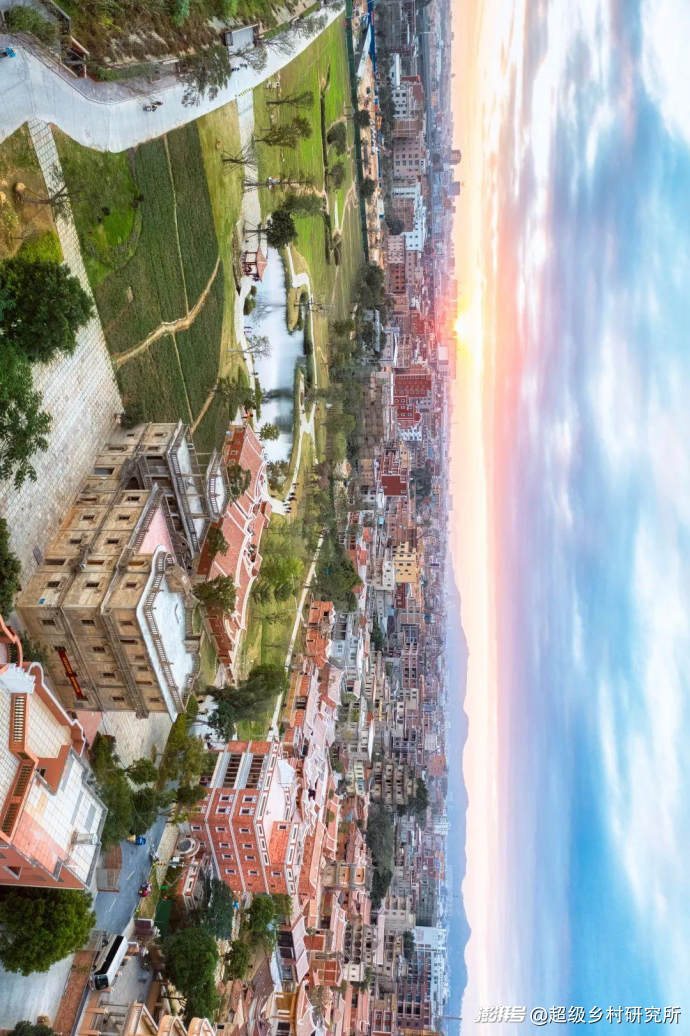

▼请横屏浏览

梧林村全貌

梧林传统村落位于福建省泉州市晋江市新塘街道西南部,选址堪称风水宝地——背靠石鼓山,面朝梧垵溪,东北临泉州湾,东南望台湾海峡,西南接晋江市区,北部与泉州鲤城区相连。

“背山面水”的格局,体现出闽南人对居住环境的讲究。

制图@超级乡村研究所底图来源/天地图www.tianditu.gov.cn

因得天独厚的地理位置,梧林村自古便是海上丝绸之路的重要节点,也成了南洋华侨归乡的首选之地。

据统计,目前祖籍晋江的海外华侨数量已达三百多万人,而梧林村正是其中最具代表性的侨乡之一。梧林村户籍人口1800多人,海外侨胞就有15000余人,是名副其实的侨乡。

明清时期,梧林人从家门口的溪流泛舟至泉州港,再搭乘商船下南洋。如今,沈海高速、福厦高铁穿境而过,距离晋江机场仅半小时车程,海外侨胞返乡更加便捷。

梧林村的故事,要从600多年前的明洪武年间说起。当时蔡氏族人赶着鸭群来到石鼓山下,见此地溪流环绕、土地肥沃,便定居下来,取 “栽下梧桐树,引得凤凰来” 之意得名 “梧林”。

到了清末,这里却成了“人稠地狭”的典型闽南村落。梧林人为了求生计,踏上下南洋的路。他们从码头苦力、小商贩做起,逐渐在异国站稳脚跟。

“赚了钱,回乡起大厝”——这是闽南人刻在骨子里的执念。20世纪初,梧林华侨纷纷衣锦还乡,用血汗钱盖起一栋栋豪宅。他们不仅带回了南洋的特产,更将西方建筑风格与闽南传统技艺融合,造就了今日的“华侨建筑博物馆”。

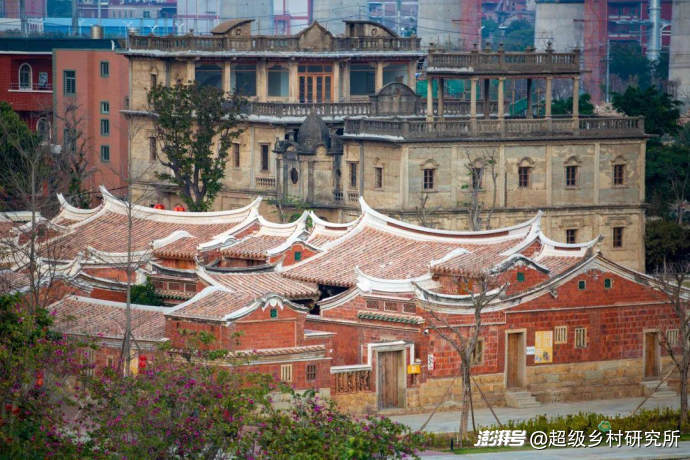

走进梧林村,就像来到了一座大型的建筑博物馆。除了有红砖、红瓦、红墙、双翘燕尾脊的闽南民居,还有用钢筋混凝土建造的西洋风格大别墅。

梧林传统村落内留存着58幢闽南官式古大厝、10幢番仔楼、11幢洋楼及多幢现代民宅,这些建筑涵盖了闽南地区从清末、民国到新中国不同历史时期的建筑风格,见证了当地建筑风貌的变迁历程。

闽南古厝是闽南地区的传统民居,“厝”在古汉语中是“房子”的意思。梧林的红砖厝就是用红砖盖的民居。特点是胭脂红的砖墙,双翘燕尾脊,屋顶曲线如海浪翻涌,雕梁画栋间可见“九鲤化龙”等祥瑞图案。

代表建筑“德鑨楼”建于1932年,原先的主人是爱国华侨蔡德鑨。楼体木雕上的金箔至今色泽鲜明,古厝门面上的砖雕、木雕、石雕工艺精湛、惟妙惟肖,当时盛行的彩色玻璃、油画图案等装饰元素一应俱全。

“番仔”在闽南话里指“外国人”,但番仔楼却是华侨的乡愁结晶。这些建筑外表洋气:罗马柱、哥特尖顶、西班牙式外廊,内里却藏着闽南魂。

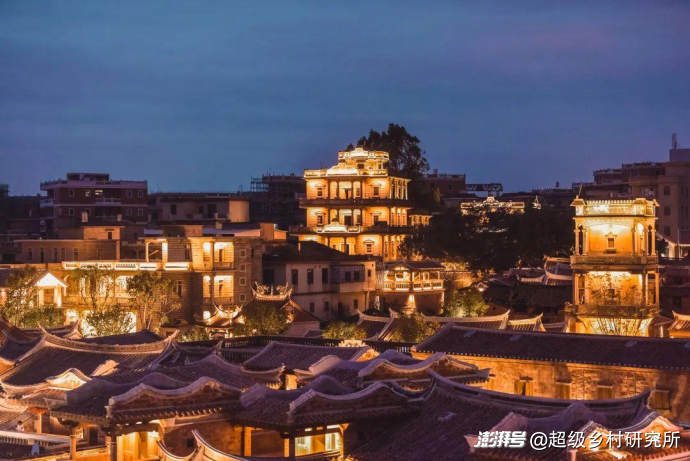

最震撼的要数旅菲华侨蔡德鑨建造的五层厝,占地400m² 的古罗马式建筑风格洋楼,宝瓶栏杆镶嵌南洋彩瓷,顶层设空中泳池,曾是泉州南部的标志性建筑,是梧林村落最高的建筑。

这座宅子始建于日本侵华战争爆发之际,主体结构完工后,蔡德鑨毅然将所有装修资金捐出以支持抗战,因此未及完成内部装潢。

朝东楼是华侨在梧林村建造的首座西式风格洋楼,被誉为“最美烂尾楼”。

1930年,华侨蔡朝东斥巨资从菲律宾运来钢筋水泥,由西班牙设计师做设计。这座建筑外部呈现古罗马建筑风格,内部则沿用闽南大厝的传统空间布局,甚至设计了泉州最早的电梯井。

但抗战爆发后,蔡朝东毅然捐出装修款支援前线,留下素颜水泥外墙,却让赤子之心永远定格。

朝东楼

在梧林,你会看到许多“半成品”洋楼:没有琉璃瓦,却刻着“胸怀祖国”;没有雕花门,但山花上镶着双凤齐飞。华侨们用行动诠释:“盖房子可以等,救国一刻不能等!”

番仔楼内有一栋为“侨批馆”,又称旧学堂,建于1931年,由华侨蔡顺意出资建造,是一栋西班牙风格的建筑,用来放一封封侨批。侨批,是海外华侨与家乡亲人间的书信和汇款的统称。馆内泛黄的侨批纸记录着华侨的赤子之心。

从明代百福墙到清代官式大厝,从民国哥特式洋楼到现代侨乡新居,梧林的建筑史浓缩了闽南600年的变迁。漫步村中,仿佛穿越时空隧道:前一刻还在欣赏清代砖雕的细腻,下一秒就被古罗马柱的壮美震撼。

梧林的每一块砖石,都镌刻着华侨的“双重乡愁”:对故土的眷恋,对文明的包容。

下南洋的苦力,归乡时已成文化使者。他们带回的不只是财富,还有马尼拉的彩色玻璃、新加坡的釉面花砖、欧洲的巴洛克纹样。

梧林的番仔楼,因而成为“微型世博会”:西班牙式外廊、哥特式尖顶、闽南灰塑狮子共处一室,却毫无违和感。

更令人动容的是华侨的家国情怀。抗战时期,梧林人捐出建楼巨资,甚至变卖南洋产业支援祖国。村中建筑以“胸怀祖国”“放眼世界”“奋发图强”“江山如画”等名字命名,梧林村的华侨们心系故土的情怀不仅刻在墙上,也深深印在他们的心里。

胸怀祖国楼建于1953年春,为旅菲华侨蔡怀紫、蔡怀番在家乡合建。

如今的梧林,早已超越建筑本身的意义。

2016年,它被列入中国传统村落名录。当地遵循“修旧如旧”原则,保留了建筑的原始风貌和历史记忆。

朝东楼因抗战捐资助国而成为“最美烂尾楼”,如今被改造为侨史馆,讲述华侨爱国故事。另一地标 “五层厝” 则以英国设计师的建筑风格和抗战时期的捐赠历史,成为爱国主义教育基地。

现在,这里已成为国家4A级景区,青普行馆、南洋咖啡馆、娘惹文化季等新业态入驻,游客可以穿娘惹服、品南洋美食,在番仔楼里体验沉浸式戏剧,深度感受华侨文化与闽南传统的交融。

梧林的魅力,在于它用建筑讲述了一个村庄与南洋的百年情缘。当闽南红砖厝遇见南洋百叶窗,当番仔楼里飘出高甲戏的唱腔,这里不再是地图上的一个小点,这座活着的华侨建筑博物馆,正在书写新时代的侨乡传奇。

旅行贴士:

交通:导航“梧林传统村落”

门票:免费开放,部分展馆需预约

必打卡点:朝东楼(日出最佳)、德鑨楼(夜景灯光秀)、侨批馆(了解华侨历史)

特色体验:娘惹服饰体验、南洋手作课程(咖啡渣画、锡器雕刻)

参考资料:

[1]《古厝洋楼起新韵》

[2]《故林归宿处 一叶下梧桐 闽南多文化 独有梧林村——海丝泉州文化遗存之畔的侨乡梧林村》

特别鸣谢:晋江市委宣传部

本文全部图片由晋江市委宣传部提供

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司