- +1

医疗科技评论 | 一种具突触记忆功能的新型仿生触觉系统

工学人评论

突破性地将突触记忆功能内建于仿生触觉感受器中,为电子皮肤赋予类神经智能,开启了触觉感知从“采集”到“理解”的新范式。

当人类触碰一块粗糙的石头时,指尖并不是被动地感知纹理,而是在短短数百毫秒内完成一系列复杂的生物计算:机械感受器捕捉微小的压力差异,通过突触与神经元连接,进行初步信息过滤与记忆,然后将提取出的核心特征送往大脑进行“感知建构”。在这个过程中,大脑并不是唯一的智能所在,感知本身就是智能的一部分。

在刚刚发表于《Nature Materials》的一项突破性研究中,来自韩国成均馆大学的研究团队首次提出并构建了一种具“突触功能”的仿生人工机械感受器(Artificial Synaptic Mechanoreceptors, 简称ASMRs)。这一系统不仅感知触觉,更具备仿生突触的适应与记忆功能,模拟人类皮肤“边缘智能”的真实机制——在感觉尚未抵达大脑之前,就已完成“感知+理解”的第一道处理。

这一新颖的研究,有可能彻底改变电子皮肤、机器人触觉与智能交互设备的发展路径。

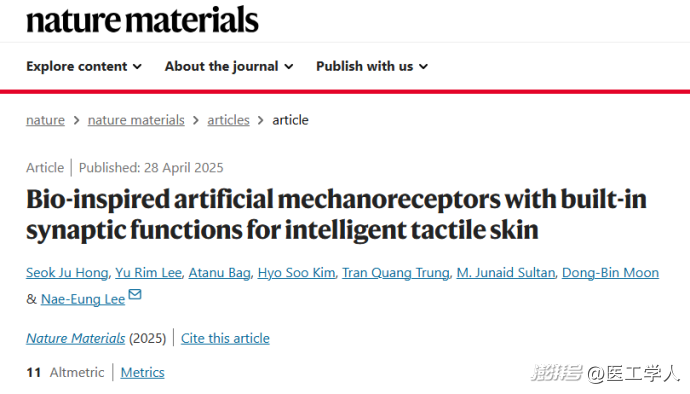

图1 人类触觉和人工触觉感知

1 触觉不止是感觉,它本身也是一场神经计算

如图1所示,传统的电子皮肤或触觉传感器,往往专注于“采集”:压力、电阻、频率等量化参数被采集并传递给后端处理器。然而,人类的触觉感知远不止于此。生物皮肤中的SA(慢适应)与FA(快适应)感受器,不仅能感知“什么被触碰”,还能识别“触碰多久”“是否有变化”“纹理是什么样”。这种初步的感知智能,就来自它们与神经元之间的突触连接——一个具备可塑性、适应性与短时记忆能力的界面。

韩国研究团队正是从这一点切入,将“突触”功能内建进感受器本身,创造出一种自带突触记忆的机械感受器单元。

研究者们提出的人工突触机械感受器 (ASMR)模拟 SA 和 FA 生物机械感受器与传入神经元纤维之间的突触样连接,可以在先进的人工触觉感知系统中处理对特定机械刺激模式具有不同适应能力的感觉信号。并且利用具有 8 个 SA 和 8 个 FA 机械感受器的 ASMR 阵列中的适应和感觉记忆突触功能,他们成功地展示了通过机器学习 (ML) 有效识别笔迹风格、表面图案和纹理的能力。

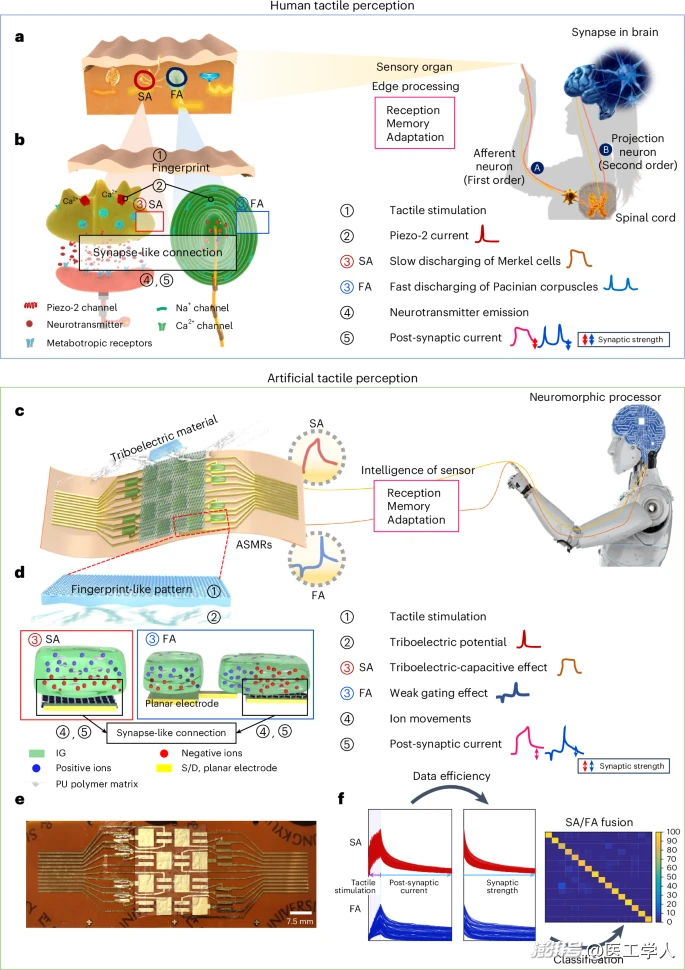

2 从分子到神经的仿生重建

图2 突触 rGO-FET 的突触特性表征

这项技术的核心在于一种垂直集成结构。研究者将三部分功能集于一体:

还原氧化石墨烯(rGO)通道的场效应晶体管(FET):模拟神经突触放电路径;

聚氨酯基离子凝胶(Ionogel)介质层:负责离子分布与突触可塑性的调控;

微图案化弹性感受层:负责接受机械刺激并激活摩擦电信号。

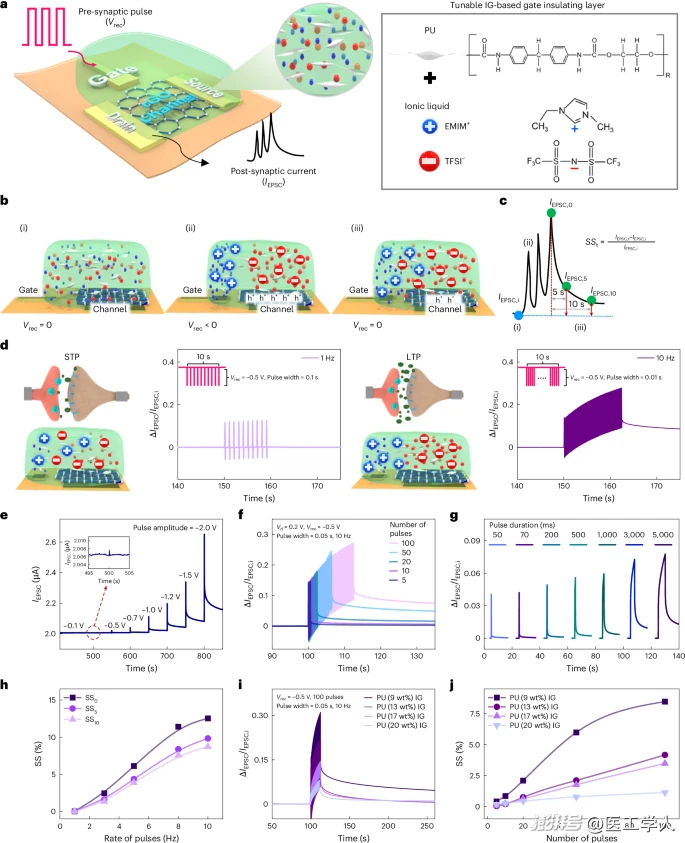

关键在于,系统利用摩擦电-电容耦合效应作为自供电机制,无需外部电源,即可在刺激下产生后突触电流(EPSC),进而表现出SA和FA的不同响应特性——前者持续反应,后者仅在变化时放电,完全复刻生物系统的分化行为。

更重要的是,这种机械-电信号的耦合不只是“开关触发”,而是真正具备了突触可塑性。实验显示,不同频率、强度、持续时间或重复刺激次数都会影响突触后电流的衰减行为(即记忆强度),类似神经突触的短时程(STP)和长时程(LTP)机制。

3 触觉神经网络,不再需要“云处理器”

图3 ASMR 在触觉刺激过程中的结构、机制和突触特性

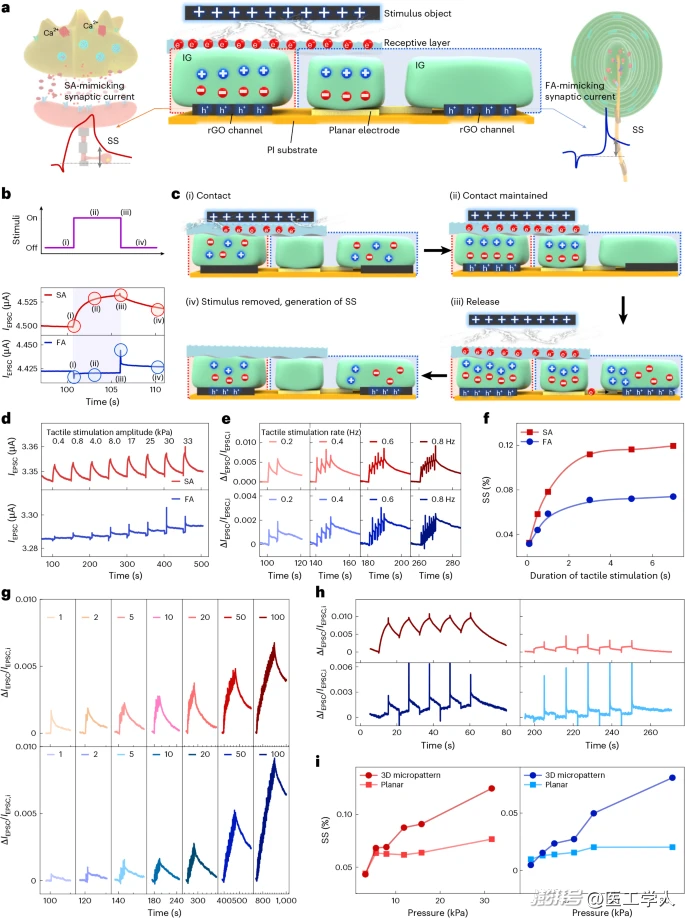

为了验证其实用潜力,研究者构建了一个包含8个SA与8个FA感受器的阵列系统,集成在柔性聚酰亚胺薄膜上。他们将其用于以下智能任务:

手写风格与笔画顺序识别:无需摄像头,仅靠触觉轨迹,系统即可重构不同人写下同一字符(如“ㄱ”)的顺序与风格;

表面图案分类:通过机器振动系统刺激不同图案(如金字塔、波纹、平面等),仅利用部分突触响应信号,分类准确率高达96.56%;

真实材质纹理识别:包括织物、皮革、金属等16类材料的滑动接触,仅用约10%的数据量,即可达到90.78%的识别率。

值得注意的是,这些识别任务都基于突触响应的“记忆值”(SS),而非完整的时间序列信号。也就是说,这一仿生系统不仅节能,还大幅提升了数据效率与边缘计算能力,非常适用于可穿戴设备与神经机器人等算力受限场景。

4 科幻与现实的临界点

图4 内置突触功能的 ASMRs 阵列的应用

长期以来,“触觉智能”是人机交互中最难攻克的一环。声音与视觉的数字化早已成熟,但触觉作为一个高度模糊、语义依赖性强的通感维度,始终难以被有效编码与解读。

本研究打破的正是这一限制:不是简单采集触觉数据,而是在传感端就开始“感知与理解”,这意味着未来的仿生皮肤、义肢、机器人乃至虚拟现实设备,都可能在“第一触”就拥有判断与学习能力。

如果说过去的电子皮肤是“无脑的神经末梢”,那么今天的ASMRs,是具记忆功能的“智能神经单元”,为仿生系统真正开启了“边缘神经智能”的新时代。

人类之所以能分辨“一块粗布”与“一条丝绸”,不仅因为皮肤敏感,更因为神经系统早在大脑之前,就已经记住并识别了那些复杂的质感与压感图谱。成均馆大学的这项研究让人们意识到——或许未来的人工智能,不一定从“芯片”开始,也可以从“皮肤”出发。

Hong, S.J., Lee, Y.R., Bag, A.et al.Bio-inspired artificial mechanoreceptors with built-in synaptic functions for intelligent tactile skin.Nat. Mater.(2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02204-y

END

编辑 | 罗虎

审核 | 医工学人理事会

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司