- +1

华为人形机器人来了?华为悄悄布局已十余年

近日,一则“华为机器人将于5月18日举行量产发布会”的消息在网络上流传,目前尚且受到华为官方证实。

一直以来,华为都在悄悄布局人形机器人赛道。尤其是2025年以来,华为在该赛道举动不断。

3月初的2025世界移动通信大会上,华为、中国移动和乐聚联合发布了全球首款搭载5G-A技术的人形机器人。

3月中旬,又曝出华为申请注册“MATEROBOT”商标,涵盖类人机器人等多种用途,再次引发了行业内外的广泛关注。

5月8日,华为哈勃入股具身智能机器人研发商千寻智能,这是华为哈勃首次以投资形式入股机器人公司。

据“刃辛机器人”了解,融资完成后,千寻智能后续将在具身大模型上持续迭代,并计划于5月发布新的Demo。

其实早在2024年11月15日,华为(深圳)全球具身智能产业创新中心就已正式运营。

在该中心合作备忘录签署仪式上,乐聚机器人、兆威机电、中坚科技、埃夫特、禾川人形机器人等16家企业与华为(深圳)全球具身智能产业创新中心签约。

可见,从整机制造到关键零部件,到潜在的产业合作,华为正构建起一个庞大而精密的人形机器人生态。

而在刚刚过去的5月12日,华为又与人形机器人上市企业优必选科技签署战略合作协议,宣布在具身智能及人形机器人领域展开全面合作,引发业内热议。

业内人士认为,华为此举将为人形机器人的规模化应用按下加速键,标志着行业正式进入量产布局新阶段。

这也为网传的“华为机器人将于5月18日举行量产发布会”消息奠定了基础。

对于投资者而言,华为的每一次战略布局都意味着巨大的投资机会。

回顾过往, 华为在芯片设计、操作系统生态以及新能源汽车赛道上的布局,都带来了显著的资本市场反应,验证“产业链造富神话”。

不难预测,在人形机器人赛道,华为或将复制这一路径。

下文中,“刃辛机器人”将围绕华为在人形机器人赛道的布局,试图回答以下几个问题:

1)华为在人形机器人领域的技术储备如何?

2)华为在人形机器人市场的未来商业模式可能是怎样的?

3)华为的这番布局对人形机器人赛道的影响如何?

悄然布局已十数年

4月24日,在中国电动汽车百人会和华为等联合主办的“第一届自动驾驶产业发展论坛”上,华为智能驾驶产品线总裁李文广表示:

自动驾驶有着具身智能产业的典型特征,随着自动驾驶在乘用车上的快速应用和发展,未来将从技术上赋能到人形机器人等产业。

这一论断,也是业内共识。2025年初,“刃辛机器人”在《车圈万亿新风口》中,也讲述了“造车的逻辑已变”——

马斯克早就明确,特斯拉不是汽车公司,而是一家AI+机器人公司。

智能汽车与人形机器人技术同源、供应链可复用。智能驾驶汽车其实就是汽车机器人、空间机器人。车企加紧研发落地的L4级自动驾驶,就是人形机器人的前置技术,将推动车企全面升级为人形机器人生产商。

如果说汽车行业“电动化是上半场,智能化是下半场”,那么,人形机器人就是后场。

在智能汽车领域,华为的技术储备雄厚。也因此,目前人形机器人需要的大部分技术储备,华为或都已提前储备。

华为涉足智能汽车赛道,可追溯到2013年。

当年,华为推出车载模块ME909T,并成立车联网业务部。2019年,华为被美列入了“实体清单”,5G芯片被断供,当年4月,华为便以Tier1的身份首次出现在上海车展,成为当时新闻热点。

由此计算,说华为布局人形机器人产业十数年,并不为过。

华为在人形机器人所在的具身智能领域的技术布局,涉及诸多创新,包括具身智能大模型、多模态大模型、AI算力以及柔性自动化装配等技术,将为人形机器人感知和决策提供了重要支撑。

具体而言,华为的人形机器人技术结合了盘古大模型,在自然语言处理、视觉、听觉等多模态识别方面展现了强大能力。

这些技术能够实现机器人对周围环境的感知与理解,并作出实时反应,从而提升机器人在动态环境下执行复杂任务的能力。

华为的柔性自动化装配和测试系统同样具备领先性。自动化测试技术使得机器人能够在不同环境下完成任务模拟,而协作制造则帮助机器人提升高精度和多样化的执行能力。

这些技术不仅是机器人产业的重要突破点,也将使未来的商用化进程更为顺利。

华为在AI芯片、大模型软件、车机协同等技术领域的积累,可使其在人形机器人产业中具备独特的技术优势。

例如,其盘古大模型的机器学习能力和多模态感知能力使得机器人在复杂任务中的决策效率得到显著提升。

采用何种商业模式?

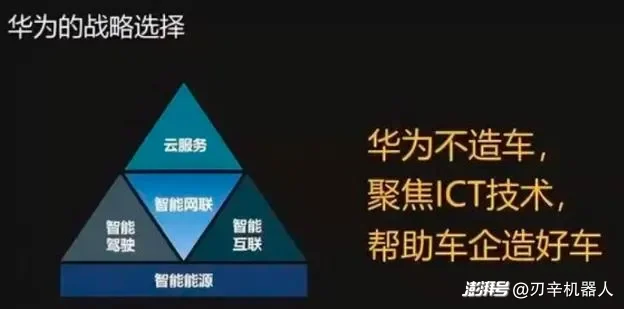

智能汽车与人形机器人技术同源,智能汽车就是汽车机器人。那么,华为在人形机器人赛道的商业模式,或能从其汽车赛道的商业模式中寻找到类似点。

华为在智能汽车领域商业模式的一个重点,就是——“华为不造车,而是帮车企造车”。

华为自始始终重申不亲自下场造车,甚至在内部文件中写道“绝不造车,想造车的出列,自行离岗”,主动为自己套上“不造车”的“紧箍咒”。

这是因为,自动驾驶、智能座舱等技术被认为是一辆汽车的灵魂。若想车企放心将灵魂交予华为负责,华为就不能抢车企造车的饭碗。

2024年8月,华为成立引望公司,华为车BU的核心智能化技术和资源注入该公司,充当技术平台,负责为合作车企提供智能驾驶、智能座舱等智能化技术。

然后,引望公司作为股权多元化的公司,向合作的车企开放股权,与车企共享经营利益。

很多车企,如长安阿维塔,赛力斯、上汽集团等,成为引望公司新股东。车企入股,还给引望公司带来可观的资金注入,为华为智能汽车的技术研发带来了丰沛的资金。

而华为的这套与客户建立合资公司的商业模式,并非首创,在华为早期的业务实践中就被使用过,且被证明是行之有效的。

上世纪90年代,华为的主要产品是交换机,其客户是国内各省市的电信系统,而竞争对手则是贝尔、朗讯等国际企业。

为了获得这些客户,与国外的设备商进行竞争,华为做了一个匪夷所思的决定:与数十家电信局旗下三产公司合资成立新公司,以每年不低于33%的投资回报承诺,和客户统一战线,建立利益共同体。

华为的这一招,不仅募集了数千万元的参股资金,解决了当时急缺的资金难题,也绑定了主要客户源,为早期华为交换机的研发与市场拓展都起到相当大的作用。

至此,“刃辛机器人”预测,根据“路径依赖”的理论,华为的这套“共建合资公司”的商业模式(方法论),可能也将运用人形机器人领域。

华为未来有可能“不造人,帮着其他机器人公司造人”,做机器人公司背后的公司,与其他机器人公司合作,为这些机器人公司提供算力、传感器、大模型、控制器等核心“灵魂”技术。

某种程度上,依据这种模式,华为凭借具身智能等方面的技术赋能,有可能成为人形机器人领域的“安卓”,最终或登上该领域的霸主之位。

目前华为与人形机器人及产业链公司已经开始了这种模式的初步合作。

华为已与乐聚机器人展开合作。2024年7月,在华为开发者大会2024上亮相的国内首款搭载鸿蒙操作系统的夸父机器人,便是乐聚公司的最新一代人形机器人。这款机器人搭载盘古具身智能大模型,不仅能实现全方位视觉感知,还具备跳跃能力,可在多种地形行走。

2024年11月15日,华为更是与乐聚机器人、兆威机电、大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人、华龙讯达、华成工业控制、中坚科技、埃夫特、创新乐知、数字华夏、中软国际教育、强脑科技、奥卡机器人、川禾人形机器人等16家企业签署合作备忘录。

华为(深圳)全球具身智能产业创新中心,未来有可能起到引望公司这样的合资平台作用。

这样一来,目前人形机器人赛道上的乐聚机器人,未来或充当汽车赛道上赛力斯的角色。在与华为合作的这些年,赛力斯的股价暴涨,“2年涨了5倍”。

当然,这仅仅是简单比对。

将成为赛道“鲶鱼”?

华为如今全力进军人形机器人赛道,并不代表其未来在该赛道持久发展。

也许别的公司“船大难掉头”,但对于华为这样的公司来说,调整与撤退也是十分快速的。

以华为在汽车行业的布局为例。

目前,媒体谈到华为车业务就想到余承东。其实,除了余承东,华为车业务一开始还有另一个人物,那就是王军。

王军负责智能驾驶解决方案产品线,即Hi模式,譬如极狐阿尔法SHI版,搭载的就是华为的高阶智能驾驶方案ADS。

2022年2月,据澎湃新闻证实,王军被停职,当时媒体均认为,这与其主管的Hi模式业务未达到预期有关。

Hi模式烧钱厉害,余承东曾经在公开场合表示一年要投入十几亿美元,直接或间接投入近万人,主要都“烧”在智能驾驶辅助领域(Hi模式)。但如何能挣钱,则遥遥无期。

若人形机器人商业化落地遥遥无期,那么,规模化量产不一定马上能达到。那么,华为在人形机器人领域就会源源不断地烧钱,到了一定程度,华为可能有所调整,甚至直接撤退。

关于人形机器人何时商业化落地,目前业内分歧很大。

投资人朱啸虎认为人形机器人还停留在“只会翻跟头”的阶段,没有商业化落地场景。

互联网大佬傅盛在与《财经》执行主编马克对话中,坚定地认为,人形机器人落地太难、应用太远。

作为全球顶级投行,高盛在2月对宇树科技等进行了调研。随后发布了一个研报,认为短期的两三年年内,人形机器人难以达到人类工人的工作效率,基本处于技术验证阶段;5-10年后, 才可能出现具有实际意义的应用,即可执行特定任务并提升生产力。

经济学家郎咸平在节目中表示,人形机器人不会取代人。人形机器人进入家庭,帮人们做点家务,“起码得十年以上”。

当然,如今华为积极布局人形机器人行业,从哪个方面看,都是利于行业发展的。

目前的人形机器人行业,急需华为这样的大“鲶鱼”来进行一番刺激。

想当年,中国新能源汽车行业“骗补”的现象不少,整体发展缓慢,就因为特斯拉入局,形成“鲶鱼”效应,从而带动“蔚小理”等新势力的发展,最终形成我国新能源汽车的“这片独好”的“风景”。

虽然特斯拉也在布局人形机器行业,但目前看来,华为的势头更大,更适合充当“鲶鱼”。

未来,华为与特斯拉在人形机器人赛道的竞争,可能会很激烈。(文/刃辛机器人 陈重山)

参考资料

[1] 《华为被逼造车?》、《华为要做智能汽车行业的安卓?》,车百智库

[2] 《华为再下一城:首创“灵魂论”的上汽,如今“跪着”上交“灵魂”?》,很会观察

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司