- +1

公元1072年:砍富人的刀怎么落在了穷人头上?

楔子

你好,这里是《文明之旅》,欢迎你穿越到公元1072年,大宋熙宁五年,大辽咸雍八年。

9月,巨星陨落,一代文豪欧阳修去世了。

看过我们前面节目的人都知道,在反对王安石变法的人中,欧阳修算是中坚力量。去年,欧阳修请求退休,就有人对神宗皇帝说:皇上您看看,这批旧人可都还没老啊,范镇 63,吕诲 58,欧阳修 65 ,富弼68,走的走退的退,司马光甚至才 50 岁就找了个闲职退养去了。这可都是当打之年的人啊,皇上您难道不想想这是什么原因吗?

说这话的人,当然是想让神宗皇帝反思一下,跟着王安石搞变法,把国家栋梁都给逼走了,合不合适?结果王安石怎么说的?说这些人算什么栋梁,他们只是粪壤。对,这就是王安石的原话,说这群人只不过是粪土,是一堆烂石头,上面盖不出什么好房子。宋神宗听了这句话什么反应呢?史书里面两个字:“上笑”。皇上听了王安石这个比喻,居然笑出声了。

这就是变革时代的典型场景。一切东西,包括人物的价值都在被重估。原来被高山仰止的一群人,现在成了老朽,成了粪土。新派人物心里念叨着“沉舟侧畔千帆过、病树前头万木春”,从他们身边昂首而过,身后留下一串嘲讽的、银铃般的笑声。

熙宁五年,反对王安石变法的人不是没有,但是分量跟此前就没法比了。

比如,正月里,有一个管天文的基层官员就说,我夜观天象,老天爷说了,让皇帝您罢免王安石,然后再从西北方向找个人来当宰相啊。西北方向有谁啊?巧了,当时的几个变法反对派的重臣,韩琦、司马光、富弼、曾公亮,都在开封城的西北方向,洛阳、西安一带。这个事情的性质,不仅是反对新法,更重要的是,你一个掌管天文的技术官员,公然假借天象干涉政治,确实是过分了。神宗皇帝大笔一挥,把他刺配英州。所谓刺配,是脸上要刺字,而且发配到岭南去,这是很严重的惩罚。

这一年史料还有记载的,公然开骂王安石的人,还有管理国子监的王岩叟,还有谏官唐坰。但是,这些都是小角色,王安石没那么在乎。那个唐坰当着神宗,当面痛斥王安石,都把他骂成是唐朝的奸臣李林甫了,皇帝拉都拉不住。但就这么个人,王安石也一点不生气,还大度地说,唐坰这个人向来就是这么个脾气,不用责怪他。

但是你也别觉得,这是王安石大度。如果真是对变法大业构成实质性威胁的人,王安石也是要跟他拼到底的。比如今年就有一个人,叫李评,是枢密院的都承旨,也就是办公室主任。李评的官不大,本来和王安石也没什么交集,但是他跟神宗自小就认识,算是皇帝的私人朋友。李评在神宗面前可能说了几句新法的坏话。王安石一听就不干了,这不是反不反对新法的问题,而是你神宗皇帝身边居然还有一个可能更信任的人,那不行。王安石立即撂挑子不干,要辞职。神宗反复挽留,还问呢,你是不是为那个李评啊?王安石坚决不承认,嗯,不是,我谁也不为,我就是纯粹身体不好。但是大家还是心知肚明是怎么回事,神宗皇帝只好二选一,把李评赶走。神宗还得补上个解释,我对你啊,那是无限的信任啊,连一丝一毫的怀疑都没有啊。王安石这才答应出来工作。

你看,王安石也真是不容易啊:一方面要推进变法工作,另一方面还要一步一回头地反复确认,皇帝对自己还是不是一如既往地信任。

到了这一年,变法已经开始四年了。你想,王安石主持变法的整个过程也就8年,到最后两年,其实已经有点难以为继。所以,这第四年,正好处在变法进程的中段,是最凯歌猛进的年头。这个时候,青苗法、免役法已经全面推开,还有一堆新法开始进入试点阶段了,比如保甲法、农田水利法、方田均税法、将兵法,等等。而这一年重点推出的,是“市易法”,就是有关市场交易的一部法令。

我们《文明之旅》节目在这个阶段,几乎每年都要说到王安石变法。这给了我们一个机会:换各种各样的角度,来透视这场中国历史上争议最大、影响也最深远的社会实验。

今天这一期,我们就以“市易法”为例,来问一个问题——

在王安石的变法设计中,有一个非常核心的思想,就是劫富济贫,当然,核心是劫富,用当时的话说,叫“抑兼并”,抑制富人对于穷人的侵吞。这个目标,在道德上非常有号召力,在实践上也有利可图,把原本是富人的钱拿来给朝廷花花,有何不可?

但是,奇怪,朝廷大权在握,变法想要劫掠富人,这么好的事,到最后为什么还是没办成呢?

市易法

说王安石想通过搞变法从富人兜里掏钱,有证据吗?有啊。中国思想史上最著名的一首反对富人兼并穷人土地的诗,就是王安石写的,题目就叫《兼并》。几乎所有的学术论文谈到这个问题,都要引用它。

但有意思的是:这首诗的主题,不是说富人兼并穷人,穷人多可怜。它是从皇权角度看问题的:说富人兼并最大的坏处是,天下的利益就分散了,不集中在朝廷手里了,所以,小人就有漏洞可钻了。是的,在王安石的眼里,富人不仅是穷人的敌人,更重要的,他们还是皇权的敌人。

可能和很多人的直觉不一样:关于什么是“皇帝”,曾经有一个阶级分析的定义,叫“地主阶级的总头子”,换句话说,皇帝和富人是一伙儿的。但其实,皇帝从来就非常警惕富人。道理很简单:一方面,纵容地主和富人欺负百姓,皇帝能有什么好处?把老百姓惹翻了,最后皇帝也没有好果子吃;另一方面,地主和富人一旦坐大,也会直接威胁皇权。所以,“摧豪强,抑兼并”,这是历朝历代的皇帝念念不忘的执政目标。

这也不仅是中国,在各个文明的传统社会里,最高统治者最想获得的同盟军,就是底层的穷人,最凶恶的敌人,反而是富人和贵族。

金雁老师的《倒转红轮》,它里面就说到:在俄罗斯的传统社会,沙皇的角色,可不是什么地主阶级的代表,沙皇一直刻意塑造的形象是“农民的父亲”。农民的日子实在过不下去的时候也会想,沙皇是仁慈的,只是老爷们太坏,心里多少还有点盼头。在西欧也有类似的情况,中世纪的西欧农民要是和领主发生冲突,在小共同体里面要是解决不了,就会要求国王出面调解和裁决。所以,西欧的农民起义,他们的诉求往往更复杂,不一定是要造国王的反。

中国皇帝当然也懂这个道理。不断地限制和反对富商大族,既符合皇权的利益,也符合皇权的道德形象,一个普通百姓看见皇帝出手收拾身边的富人,心里多少也是痛快的。王安石变法,从头到尾都贯彻了这个思路。反正变法的核心目的是要为国家搞钱,既然富人手里有钱,而且还招人恨,那不正好拿过来吗?

但是,王安石打击富人,又不是像汉武帝那样,直接对富人横征暴敛。可能是因为,他觉得那样干的技术含量太低了。

有一次,神宗皇帝和王安石聊天的时候,还真就讨论过这个问题。王安石说,按照程颢的意见,最好能像古代的井田制一样,限制民间一家一户拥有的土地的总量。神宗马上说,那可不行,那马上就会天下大乱。王安石说,对啊,王莽不就那么干过吗?不就天下大乱了吗?神宗说,对啊,朝廷主要是制定政策,对老百姓的行为施加影响,哪能直眉瞪眼地抢人家的土地?王安石说,对啊,这首先是行不通,行得通,也没有好处。你看,这君臣二人,一唱一和地,已经把这个道理琢磨得非常明白了。

那如果不直接剥夺富人,王安石怎么搞抑制兼并呢?他想走的是另一条高技术路线,简单说就是:官府作为一个市场主体,直接参与到商业活动中,挤占富人的市场份额,当面锣、对面鼓地在市场竞争中击败富人。

这个设想如果能落地,那还真是一举多得:首先,不伤害市场的活力。而且因为政府的参与,市场的规模和深度反而加大了。

其次,这也不伤害那些勤劳致富、智慧发家的富人。你们可以和官营商业平等竞争嘛。至于那些在竞争中落败的富人,那就不好意思了,你技不如人,被挤出市场,那是活该。

当然,更重要的是第三点:靠做生意增值财富,这才是王安石心目中的“理财”啊。你看那些商人,从小本生意开始,一旦经营成功,就富可敌国。商人能做到的事儿,朝廷为什么不能?王安石当年就跟仁宗皇帝讲过他的理财思路,“因天下之力,以生天下之财”,重点是这个“生”字,财富不能靠抢,要像万物生长一样,让它慢慢地长出来,越创造越多。可以说 ,王安石是洞见到了市场经济的魔力的。王安石吹的那个牛,“民不加赋而国用饶”,不用增加老百姓的负担,但是国家也不会没钱用——他能指望的,就是这种市场经济的魔力。

以前我们讲“青苗法”的时候,你已经体会到了王安石的这个思路:你们富人放高利贷,我官府也放高利贷,大家自由竞争嘛。但是我的利息低哦,来啊,卷啊,比比啊,看谁有本事给老百姓提供方便啊,看谁有本事赚到钱啊。

你看,王安石这个设计思路是不是很先进?是不是充满了想象力?

而我们今天要讲的“市易法”,也是体现了这个思路。

所有的变法,都是要解决一个问题。那市易法要解决什么问题呢?王安石注意到了一个现象:整个开封城里的商业,其实是控制在一批富商大族的手里的。外地来的客商,被他们欺负,因为千里迢迢运来的货物,他们使劲儿压价;本地老百姓,也被他们欺负,因为他们使劲地找机会囤积居奇,低买高卖地挣大钱。他们除了欺负人,还造成了一个附带的结果:开封城的物价上窜下跳不稳定。

你看,想睡觉就有人送枕头,王安石要找的就是这种富人:你们又有钱,又有民怨,那朝廷出面和你们竞争,把你们挤出市场,那岂不是叫好又叫座?

具体的办法就是:设立一个官府办的商品批发机构:外地商人来了,比如你千里迢迢运了几车茶叶进京。过去呢,你要跟那些欺行霸市的地头蛇商人打交道。现在好了,你不用搭理他们,你可以直接把茶叶卖给官府办的批发机构。你要现钱也可以,你要换些货也可以。怎么样?皇恩浩荡吧?那官府拿到这批茶叶之后怎么办呢?赊给开封城的小商户去零售,可以先不给钱,付利息就行。利息也不高,一年才20%。而且特别说明了,以上所有措施,都必须是出于自愿,不允许强制。

你看,这真是一举多得:外地商人满意了,本地小商户也被关照了,官府手里有了一个稳定物价的政策工具,顺便还可以为朝廷挣点钱。我要是王安石,想到这么棒的主意,睡着了也会笑醒了。

好了,这是政策设计的初衷。那最后呢?具体的过程细节我们就略过,直接看结果。

市易法先是在开封实行,后来推广到全国的很多城市。三年后,就是熙宁七年,1074年,最先提议搞市易法的魏继宗先跳出来说,不行,不行,再这么搞下去,会天怒人怨的。为啥?因为那个官办的商品批发平台,已经变成了一个吞噬一切的怪兽。

刚开始说好的,买卖都是自愿。但是运行一段时间之后,客商所有的货物都必须送到我这儿来,价格当然高不了;老百姓所有的货物也都必须从我这儿买,价格当然也低不了。临走我还得问一句,你是自愿的吧?说白了,官府的机构变成了一个比原来的富商大族更可怕的市场恶霸。

你可能会说,这就是执行过程中的问题吧?对经办的官员们三令五申、加强管理是不是就行了?

难。道理很简单:官僚系统的特点,是擅长做单一目标的事儿,擅长处理那种“明确、稳定、可度量”的目标任务,不擅长处理那种目标不清、价值冲突或快速变化的事儿。这可不止是中国古代,所有的官僚系统都这样,包括大公司里的官僚机构也是这样。

我手头的这本书,斯科特的《国家的视角》里面就举了很多例子,你注意一下这书的副标题:“那些试图改善人类状况的项目是如何失败的。”,概括得特别准。比如,18世纪,普鲁士的官僚机构开始管理森林。那好,森林是什么?在官僚系统的眼里,它就变成了一个抽象的“木材产量”数字。每年给国王交出漂亮的林业产值增长的数字,没问题。但其他的,“有关森林其他众多的、复杂的、可协商的社会用途,如打猎、采集、放牧、打鱼、烧炭、挖设陷阱捕兽、采集食物和贵重矿物,以及森林在巫术、崇拜、避难等方面的重要作用往往都被忽视了。”最后呢?你想都想得到,树种越来越单一,种植密度越来越大,生态越来越退化,最后是大面积的森林死亡。

王安石时代的大宋官僚机构也一样。你让一个官员管理一个官办的商品批发机构,请问如何衡量他的政绩?你不能说,我要同时实现好多目标,我既要外地客商满意,还要本地小商户满意,还要能调节市场,还要能赚钱。官僚系统在多目标系统面前,会手足无措的。最后,官僚系统一定会把长官最重视的那个目标,变成唯一的目标。

那宋神宗和王安石最重视的目标是什么?当然是钱啊。有人指责“市易法”说,子曰,“君子喻于义,小人喻于利”,你怎么能天天想着挣钱呢?王安石说,切,官办的商业机构,如果不天天想着挣钱,你让人家具体执行的官员怎么干活?

理解了官僚系统的这个内在机制,你就明白了,“市易法”的官办市场机构,为什么会演化成一个新的市场垄断者了。因为他要挣钱啊,他要无所不用其极地挣钱啊,只有能上报的盈利数字,才能兑换成他的政绩,成为他升官的资本啊。

所以到了后来,所有的商人,只要你们敢和官府机构争买卖,那不好意思,小的打一顿,大的抓起来。这还是愿意干活的,如果是更懒一点的官府机构,干脆,你们也别把东西送我这儿来了,我还得操心做买卖,你们所有市面上的商人干脆给我交钱得了。朝廷反正也只找我要利润,你们把利润给我这儿凑够了,你们爱怎么做买卖就怎么做吧。你看,到了这一步,市易法和青苗法的结果一样,还是演化成了一项新的苛捐杂税。而新法想实现的其他目标,已经荡然无存了。

权和利

王安石的“市易法”从公元1072年,熙宁五年开始实施,一直坚持到了宋神宗去世,是在元祐元年,也就是公元1086年才被废止,前后运行了15年。

那“市易法”为朝廷挣到钱了吗?挣到了,比如熙宁九年这一年,就搞到了133万缗,确实不少。但就像我们刚才说的,这是盘剥所有商户获得的垄断利润,代价一定是整个市场活力的衰减。当时就有人说过,即使只为朝廷算账,这么干也不划算。为啥?因为虽然多挣了市易法的利润,朝廷本来就正常应该收到的商业税,反而少了。总的算下来,朝廷其实是亏的。

后果还不止于此。更严重的后果是:大量老百姓欠了官府的钱。什么钱?表面上是找官府借钱的利息,但是前面说过,这种利息其实在很多地方已经演化成了实质上的税收。欠钱到什么程度?到了市易法被废止的时候,仅仅开封一个城市,老百姓就欠了官府237万贯。有人算过账,这相当于开封城里的人家,有五分之一都欠官府的钱。

为此,官府又专门成立了追债的机构,大概一千多人,日夜不停地骚扰、要债、打人、抓人。你想,老百姓,但凡有一点办法,谁敢欠官府的钱?所以可以这么说,开封城里五分之一的老百姓,已经到了山穷水尽的地步了。你可以想象一下:这是一幅什么样的地狱图景?

王安石变法最让后人百思不得其解的地方就在这里:为什么种下那么多龙种,最后反复长出跳蚤?

什么反对派造谣、利益集团捣乱、王安石急躁了、变法集团内讧,等等,这些解释都有一些道理。上一期节目,我们在讲免役法的时候,还提到过一个效应,就是在皇权社会,由皇权衍生出来的大大小小的各种特权,无处不在,它们会恶性地侵蚀社会肌体,最后毁灭一切。这当然也是一种解释。

但是这一期,我们要继续追问一个问题:就算新法做不到造福老百姓,祸害一下富人总是可以做到的吧?对啊 ,所谓成事不足败事有余,权力在手,精准地打击一下富人,有什么难的呢?

你看人家汉武帝,打击豪强的方式非常简单直接啊:直接“算缗令”,根据财产抽税。不交?那就再来一道“告缗令”,谁举报,谁受奖。还没打击到位?直接把酷吏派到各地,有钱的豪强人家,找借口,随便屠杀。你去看看《史记》里面的酷吏传,那真是酷吏所到之处,血流成河。那找不到借口的怎么办?好办啊,直接让他们搬家,只要家产300万以上的富户,直接去给我守陵。一搬家,脱离了致富的土壤,这些富户也很容易就败落了。所以,汉武帝虽然折腾得也很厉害,但国家确实有钱了,可以干点皇帝想干的大事了,而承受后果的,也确实是民间的有钱人,符合劫富济贫、摧抑兼并的政策初衷。

回头再来看王安石变法:想了各种巧妙的办法,但最后,仅就劫富济贫、摧抑兼并的效果来说,还远远不如人家直来直去的汉武帝,这是为什么呢?

我反复看这一段的史料,突然有了一个顿悟、一个猜想:王安石在设计“市易法”时候的假想敌,也就是民间的富商大族,也许压根就不存在。或者更准确地说,他们只是表面上存在,但实际上,都只是各种特权的白手套而已。

为什么这么说?

开封城里的低买高卖挣大钱的富商,确实有;通过各种行会欺行霸市的大族,也确实有。但是只要稍微往深看一层,很容易就能看到他们身后藏着的权力的影子。

首先,我观察到一个现象,市易法引起的各种争议,往往都不是大宗物资。你想,开封可是当时世界上最大的城市啊,百万人口,经济规模非常大。那城里最有商业价值的交易是什么?想也想得到,肯定是房子、粮食、肉类、蔬菜等副食品、煤炭柴火之类的能源品。但是,市易法相关的史料里面,很少提到这些交易。

那市易法主要提的都是什么交易?几个比较有名的争论,比如文彦博有一次到大相国寺烧香,看到有官府的商业机构在那儿卖水果,文彦博就跟神宗皇帝说,咱们能不能有点出息?国营商店,干点大的行不行?连水果都卖,和小民争利,挣不了几个钱,还有伤朝廷体面,还在民间积怨,不划算嘛。

还有一次,神宗不知道在哪儿听到的消息,问王安石,说市易法推行之后,搞了一些小买卖,在民间招了怨。王安石说,你展开说说?神宗就举了一大堆例子,什么卖油的事儿、卖冰的事儿,还有芝麻、木梳的事儿。

这些争论本身的是非咱们先搁在一边,你不觉得吗?怎么这么细碎?那些大宗买卖,如果也被市易法的官府机构掌控了,按说矛盾应该更大才对,应该有更多的官司打到皇帝面前才对。但是不好意思,我翻了这个阶段的史料,一个也没有。

好,问题来了,那些真的能挣大钱的买卖,到底什么情况呢?答案应该是,挣大钱的买卖都控制在各种权贵的手里。市易法成立的国营机构,不想惹,也惹不起。

这在宋朝是公开的秘密,比如,开国宰相赵普,对,就是赵匡胤身边那位“半部论语治天下”的赵普,他不光是宰相,还是个大木材商人,甚至还是开封城里的房地产巨头,好多门头铺面都是他的。

再举一个例子,宋代有一个大名人,叫曹佾(yì)。谁啊?没什么名儿啊,说他另一个名字,你一定听说过,八仙过海里面的曹国舅,就是他。他是神宗皇帝的奶奶曹太后的亲弟弟。关于他,有这么个记载,说他买了一批木头,但是不给钱,反咬一口,说是木头没拿到,被官府的商业机构强行买走了。你听听,就这么个主儿,官府机构没找他麻烦,他倒反过来要惹官府。你要是市易法新设立的市场机构的主管,你敢不敢去插手他家的买卖?

有一本书叫《东京梦华录》,详细描写了当时开封城的样子。你看看里面列举的店铺的名字,什么“盖防御药铺”、“伍防御药铺”、“孙殿丞药店靴铺”,把官儿名都写上了,这是明摆着后台老板是官员。还有那种大家心知肚明的关系网,当时大商户有一个非常时髦的行为,就是让家里的子弟娶一个皇族的远亲,公主娶不上,那就争取娶郡主、县主。有一个大桶张家,居然一家人娶了三十多个县主。

说到这里,我估计你会有一个疑问:宋朝的外戚、宗室,被看得死死的,一点权力都没有,哪有能力欺行霸市?确实,你去看我们《文明之旅》1035年的那期节目,里面讲得很细。但是,皇权时代的权力密码是,只要你离权力的魔杖近,你就自然获得权力。皇帝身边的宦官能有什么权力?但是宦官一出宫,面对一个地方官,你说他有没有权力?外戚和宗室也是一样,他们确实无职无权,但是在需要的时候,能跑到宫里去,在太后、娘娘甚至皇帝面前哭一鼻子,求个情,就这么点影响力,就足够他们在市场上横行霸道了。

皇权时代的市场,看起来和我们今天的市场好像没什么区别,都是愿买愿卖地做买卖。但是那个时代的市场主体,往往都是长在一个特权网络上的。有权力的人,直接持有也好,间接参股也好,隐性挂名也好,暗中保护也好,才是大街上的商铺的真正的后台老板。比如,清朝的和珅一倒台,大家都知道那句俗语,说“和珅跌倒,嘉庆吃饱”,抄家抄出来很多钱。当时民间流传一份和珅的抄家清单,何止金银、土地、房产、珠宝?和珅家还有当铺、古玩铺 、玉器店 、绸缎店 、洋货店 、皮货店。最夸张的是当铺的数量,相传有75家,这个数字可能是夸张了,但当时的京城的奢侈品市场,就没有他不沾边的。

我估计有的人还会说:很多情况下,都是商人投靠权力、腐蚀权力,不能说成是权力控制商业,这是两回事。

这个容我说几句题外话:这其实是一回事。举个例子,我们小时候看香港、美国的黑帮电影,对黑社会的理解,都是一帮坏人在江湖上为非作歹,然后在政府里找了一个保护伞。但是后来看的书多了,才知道,黑社会的本质恰恰是倒过来的:是政府对社会的管制能力不足,在很多复杂的社会角落里,不得不找一些代理人,以维持还算过得去的秩序,这个代理人才是黑社会形成的真正原因。比如,民国时期的上海滩的黑帮老大黄金荣,他就是在法租界起的家。当时的上海,分成租界和华界,租界的外国警察,不能到中国人的地界抓人,中国华界的警察, 也不能到洋人的租界抓人,但是小偷地痞可以四处窜啊,所以外国人就必须得依靠华人巡捕,他可以通过自己的社会网络,去抓这些两头窜的小毛贼。这和今天的一家公司,搞不定当地文化,用一家代理商处理当地事务,是一样的道理。所以,黑社会现象,你既可以看成是坏人在官府里找了保护伞,也可以看成是——正式秩序在自己能力的尽头,不得已,主动授权给了非正式的秩序。从黑社会形成的过程来看,可能后者这个视角才更符合事实。这方面的例子很多,比如,对于意大利黑手党的形成,就有很多精彩的研究,以后有机会再和你聊。

带着这个视角,我们再来看这个阶段大宋朝的商业:你说,是商人主动地投靠、腐蚀权力,还是权力在用白手套控制商业?其实,这是同一个事实的两面。

回到王安石的市易法。他本来想的是,通过市场机制的重整,通过官府下场做生意,把原来的富商大族的不合理的超额利润拿过来,变成政府的收入。这样既能增加财政收入,也能实现社会公平。但是,他可能没有想到的是,压根就不存在这个有富商大族控制的超额利润。所有表面上看到的不合理的利益,早就被背后的隐形的权力网络,瓜分完毕。如果你要打这部分利益的主意,就像你在野外翻开一块石头,发现里面的一窝你惹不起的蝎子。

那既然惹不起这部分利益,而上官、朝廷、宰相、王安石大人又希望看到市易法推行的成果,最后倒霉的是谁?除了普通的老百姓,还能是谁呢?

这不就是鲁迅说的那句话吗?“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。”最后被市易法搞得家穷财尽的,当然只能是城市里那些卖油的、卖水果的、卖芝麻的、卖木梳的小民啊。

屠龙少年

你可能会说,你这么说有点绝对。大宋朝的商品经济那么发达,总会有一些民间的,靠勤劳致富,不跟官府勾搭的商人吧?

有,一定会有。但是,在一个靠权力分配利益的体系里,他们早就被算计在其中了。

我举个例子:苏辙就曾经对皇帝说,不要对城里的商人盘剥太过了。为啥?这些人虽然顶着个兼并的名声,但是别忘了,国家在有急事的时候,是要靠他们的。比如,有饥荒的时候,找他们要钱赈灾啊,有盗匪的时候,找他们出人防守啊。这个钱啊,虽然在他们兜里,但是跟在官府手里,没有差别。要用的时候,咱不过是从左兜掏出来放右兜。

你看,当时士大夫对这个问题的观念都差不多,私有产权保护,那是没有的事儿。连苏辙这样的变法反对派,他反对的,也不是拿走这些富人的钱,有区别的地方仅仅在于,是一次性拿走,还是放水养鱼,养肥了再拿。

类似的话,宋太祖赵匡胤说得就更直白了。他说,那些富人,只不过是为国守财啊,我的储蓄罐而已嘛,我有用的时候,就找他们要,“皆我之物”啊!

那这个储蓄罐在历史上动用过吗?动用过啊。宋仁宗庆历年间,和西夏打仗,朝廷缺钱,还差几十万军费,怎么办?找开封城的几十户富商大族商量,一天就凑齐了。那你说,这钱会还吗?哎,报效朝廷,是你们这些富人良心发现,还谈什么钱?回头给点什么当官的名额,就算两清了。

你这么一看,王安石的市易法,是针对一笔也许并不存在的利益,发起了一次机关算尽的冲锋,发现啃不动,半途调转枪口,伤害了原本无辜的小民。而再跳出来一看,他原来想实现的目的,在皇权社会本来就有更简单直接的实现方法。事后复盘的王安石,不知道会不会觉得自己简直多此一举?

南宋的历史学家李焘,就是《续资治通鉴长编》的作者,针对市易法,说了几句很重的批评王安石的话。他说,青苗法、均输法虽然也天怒人怨,但是情有可原,因为这是王安石最根本的思想。但是市易法就无法原谅,因为这都是王安石身边小人出的主意,争蝇头小利,王安石竟说这也是王政,你糊弄谁呢?

其实,我觉得也不怪王安石。王安石距离那个时代还是太近了,很难看得清那个时代的实质。千年之后,当代历史学家,北京大学教授阎步克老师有一段话说得特别精彩,我念给你听:

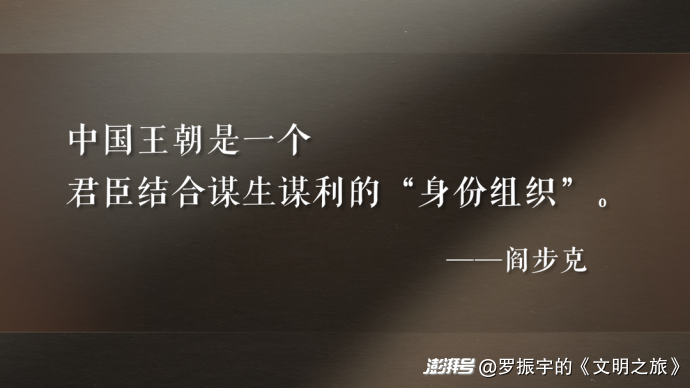

与“林立型社会”“网络型社会”不同,这是个以“君一臣一民”为基本结构的金字塔型的社会,皇帝皇族处于顶点,其下是官贵,再下是民众。中国官阶体现了“公权力的无限扩张”趋势。社会中的政治特权、法律特权、经济特权和文化特权,是根据官爵来分配的。行政品级由此成为确认社会身份、塑造社会分层、施加社会控制、实现社会激励、引导社会流动、建立社会认知、沟通社会交流的重要手段。各领域的等级尺度与王朝品级又是可以通约的,辐辏于王朝品级,有如帝国金字塔的附属建筑。中国王朝不仅是一个为社会提供公共管理的“功能组织”,而且还是一个君臣结合谋生谋利的“身份组织”。

这段话出自阎步克老师的《中国古代官阶制度引论》。

雍容闲雅的宋朝文化、有圣君风范的大宋皇帝、熙攘繁华的开封城,确实引人怀想、令人钦慕。但是,抖落表面的尘土,直达它的社会内核的深处,我们看到的,还是一个君臣结合谋生谋利的“身份组织”。王安石还试图在这个社会的缝隙中找到、挤出一些剩余的利益。他没有意识到,一切都已经瓜分殆尽。他这个屠龙少年,最终会一无所获。

公元1072年,大宋熙宁五年,王安石在一个错误的时代打了一场错误的,甚至连敌人都找不到的,甚至因此也注定失败的战斗。这就是我在这一年为你讲的有关市易法的故事。

我们下一年,公元1073年,再见。

致敬

节目的最后,给你读一首诗吧,王安石的《登飞来峰》

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

写首诗的时间,是公元1050年,那时候王安石三十岁,他在浙江鄞县担任知县期满后,返回故乡临川(今江西抚州),途中路过杭州,登上飞来峰,有感而发写下了这首诗。你看,借着登高望远,王安石写下的是年少气盛、抱负远大,一心只要身在最高层的豪情壮志。而在十几年以后,终于没有浮云遮望眼了,他在朝堂上喊出了“民不加赋而国用饶”的口号,壮志满怀地搞改革,但新法轰轰列列地施行下去,却终归龙种变了跳蚤,砍向富人的刀屡屡落在了穷人的头上,再回看1050年写的这首诗,不知道王安石会不会改两个字:不畏浮云遮望眼,只怕身在最高层。在《文明之旅》公元1072年,谨以这首可能会更改的诗,致敬所有能够换个角度再看一眼现实世界的人。

参考文献

(宋)杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》,李之良校点,黑龙江人民出版社,2006 年。

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(宋) 孟元老 著:《东京梦华录》,广陵书社,2024 年。

(元) 脱脱 等 撰:《宋史》, 中华书局 / 1985年

(清) 徐松辑:《宋会要辑稿》, 刘琳、刁忠民、舒大刚、尹波等校点,上海古籍出版社,2014年。

(宋) 司马光 著:《涑水记闻》,邓广铭、张希清点校 ,中华书局 ,1989年。

(宋) 王明清 著:《挥麈录》,上海书店出版社 ,2021年。

(宋) 魏泰 著:《东轩笔录》 ,中华书局,1997年。

(宋) 蔡絛 著:《铁围山丛谈》 ,中国书店,2018年。

(美)詹姆斯·斯科特:《国家的视角》,王晓毅译,社会科学文献出版社,2019 年。

刘成国:《王安石年谱长编(全六册)》,中华书局,2018年。

阎步克:《中国古代官阶制度引论(第二版)》,北京大学出版社,2021 年。

王家范:《中国历史通论(增订本)》,生活·读书·新知三联书店,2019 年。

金雁:《倒转红轮》,北京大学出版社,2012 年。

魏天安:《宋代行会制度史》,东方出版社,2007 年。

田欣:《宋代商人家庭研究》,河北师范大学博士论文,2011 年。

李华瑞:《宋代的资本与社会》,《首都师范大学学报(社会科学版)》,2017 年第 5 期。

贾芳芳:《宋代的豪强势力及其与地方官府的关系》,《河南大学学报(社会科学版)》,2009 年第 1 期。

姜锡东:《宋代粮商的粮食投机》,《史学月刊》,2000 年第 2 期。

李晓:《论宋代的茶商和茶商资本》,《中国经济史研究》,1997 年第 2 期。

林文勋:《宋代商人对国家政治的干预及其影响》,《中州学刊》,1996年第 3 期。

程念祺:《论中国古代经济史中的市场问题》,《史林》,1999 年第 4 期。

唐克亮:《试论北宋时期的官吏经商》,《求索》,1993 年第 6 期。

程民生:《论宋代官员、士人经商》,《中州学刊》,1993 年第 2 期。

俞兆鹏:《论北宋熙丰变法时期的市易法》,《江西社会科学》,1988年第 1 期。

俞兆鹏:《论北宋熙丰变法时期的市易法(续)》,《江西社会科学》,1988年第 2期。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司