- +1

非主流艺术史 | 高更往事与梵高的耳朵

关于高更(保罗·高更Paul Gauguin1848—1903),必须得承认我对他有偏见,尤其是看完他的回忆录,我只有五个字:天才但缺德。

我以往的看画的逻辑是第一看作品、第二看人、第三看时代。而高更的一生则充满着矛盾与争议,包括他辞职弃家,去追寻原始与真实,包括还有更多的问题:

梵高的耳朵到底是谁动的手?

为什么高更要辞去股票经纪人的职务?

为什么高更要去大溪地(塔希提岛Tahiti)?……

——·1·关于高更——

时钟拨回1848年,法国二月革命爆发,七月王朝完蛋,这完全改变了法国政治格局。

同年六月,高更在巴黎出生。

第二年,因政治风向变化,一岁的高更就跟随母亲前往秘鲁投奔外祖父,在漫长波折的长途航行中,父亲病逝。六年后,他们又从南美洲返回了巴黎。

到了高更十七岁时,他的第一份工作是在商船做见习水手。几年后,普法战争爆发,二十二岁的高更应征海军,一年后退役,在妈妈的亲戚帮助下,进了Bertin银行,开始了他十余年的股票经纪人职业生涯。

到了1881年时,三十三岁的高更年收入已有4万法郎(大几百万人民币),家庭美满生活优渥,并与妻子梅特-索菲·加德(Mette-Sophie Gad)有五个孩子。但在次年股灾里,他损失惨重。更加雪上加霜的是,高更再也无法忍受当时欧洲的 “文明社会” 。

此时高更对艺术的狂热不减,在1883年1月15日这一天,他终于决定辞职,从周末画家正式成为一名职业画家。

下面这张画是他成为职业画家后的第一年作品:《The garden in winter, rue Carcel》。正因为接受毕沙罗的指导,高更早期的画风无疑在向他靠近。

与此同时,高更的婚姻已经濒临破裂,他和妻子梅特先是带着五个孩子回到到了丹麦的娘家,一年后两人分居。从此以后,高更几乎未再向家庭提供经济支持。

冬天的花园,卡塞尔街 The garden in winter, rue Carcel,1883

《梅特-索菲•加德Mette-Sophie Gad》,1850–1920),1884年

《静物和查理-拉瓦尔侧面像》,1886年

1886年这一年,印象派展览已经举行到了第八届,这次参展的艺术家有德加 、莫里索 、毕沙罗 、修拉、西涅克……,还有高更。

高更决定去往蓬塔旺,寻找创作灵感。蓬塔旺是法国的边缘之地,也是当时城市化、工业化远未涉及的原始质朴小镇。

对高更而言,蓬塔旺可不是地图上的一处坐标,他在这里完成了从印象派学徒到后印象派先驱的思想蜕变。

也可以说,在这里,他确立了属于高更个人的创作语言。

他不再执着于印象派对光影的细碎捕捉,转而追求简化的线条、平面化的色块与象征化的表达。

高更开始刻意弱化三维空间,强调画面的装饰性与精神性,甚至借鉴当地民间艺术(如木雕、刺绣)的造型逻辑。并和其它艺术家一起开创了“综合主义”风格。

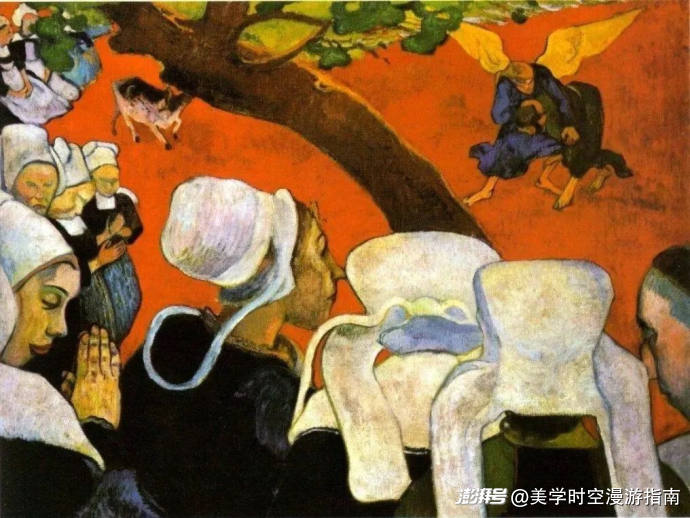

《布道后的幻象》,1888 年。

上面这一幅《布道后的幻象》,从技法上看,高更完全是纯色平涂:红土地、黑僧袍、白天使,一律用大面积纯色,彻底地放弃了印象派的渐变。

从创作主题上,他的“逃离现实”变成了“创造现实”。

而对于高更来说,他的创作生涯分野,就是在此:“我不复制自然,我创造象征。”

“野蛮人” 高更就此诞生——一个现代文明的逃离者,一个试图从原始文化中寻找真理的艺术家。从追随者转变为领袖,“高更”从此有了传奇人设。

高更的艺术理念也有了完整的总结:艺术不再是为自然服务的仆人,而是表达内在思想、情感和神秘体验的主人。

这标志着现代艺术开始走向主观表达,服务于情感和象征。

高更自画像,他命名为:《悲惨世界》Autoportrait dit “Les Miserables”,1888

这幅作品在梵高美术馆收藏,因为这是高更送给梵高的自画像、而右上方的人是埃米尔·贝尔纳,他们共同的朋友。

1888年十月,高更抵达法国小城阿尔勒(Arles),开始与梵高同居共同创作。

——·2·梵高的耳朵到底是谁动的手?——

梳理一下当时的时间线,我们就会看到:

1888年五月,梵高迁居法国南部阿尔勒,租下 “黄房子”,希望打造 “南方画室”,他梦想着在阿尔勒和志同道合的画家一起生活、创作,并首先就向高更发出邀请。

十月,梵高的弟弟提奥·梵高为高更汇出300法郎旅费(在《梵高传》中提及这笔金额是50法郎),还同意以每月150法郎的薪资购买高更的画作。高更这才启程,从布列塔尼抵达阿尔勒,两人开始用色彩和线条进行对话。

这九个星期,既是两人艺术理念碰撞的高峰,也是矛盾激化的开端。高更主张 “脱离自然的记忆创作”,梵高坚持 “户外写生的即时性”。一个倾向主观,一个偏客观。

十二月底,割耳事件发生了。

1. 矛盾爆发:1888年12月22日

时间:1888年12月22日晚—23日凌晨

事件:两人爆发激烈争吵。

详细:

据高更在1888年12月24日致施佛莱利(Émile Schuffenecker,两人共同友人)的书信及1903年自传《此前此后》(Avant et après)记载,当晚他与梵高因艺术理念及生活琐事爆发激烈争吵,且高更明确向梵高表示 “计划次日离开阿尔勒,终止同居”。

疑点:

高更在不同文本中对争执的描述存在矛盾:他在当时的书信中仅提及 “理念分歧”,后来写的自传中却补充 “梵高情绪激动,甚至威胁要伤害我”,有学者质疑 “威胁说” 是高更事后为合理化自己 “仓促离开” 而添加的辩护细节。

2. 割耳事件:1888年12月23日

时间:同一天,23日深夜(具体时间无精确记录,推测为23日23点后至24日凌晨1点前)

详细:

高更在争吵后离开黄房子,前往阿尔勒火车站附近的旅馆暂住(高更自述 “为避免进一步冲突”)。梵高独自留在黄房子,情绪崩溃,用剃须刀割下自己的左耳(部分说法为 “割下耳垂”,但医学记录显示伤口涉及耳廓上部)。

据阿尔勒警方 1888 年12月24日的《事件报告》,梵高割耳后曾用毛巾包裹耳朵,前往阿尔勒红灯区,将耳朵交给拉谢尔,并留下 “请保管好这个” 的字条,随后返回黄房子。

疑点:

高更自称 “23日晚离开后未返回黄房子”,但无法解释梵高割耳的具体场景。而且警方未对黄房子的现场痕迹(如血迹分布、剃须刀位置)做详细勘验,甚至也未询问高更 “离开后是否有他人进入黄房子”,直接采信了高更的 “不在场陈述”。

3. 梵高被发现:1888年12月24日凌晨

时间:1888年12月24日凌晨(约2点—4点)

事件:

妓院老板发现拉谢尔手中的耳朵及梵高的异常状态(梵高返回黄房子后因失血和情绪崩溃陷入昏迷),随即通知警方。警方抵达黄房子时,发现梵高倒在血泊中,现场无他人;剃刀被收作证物。梵高入院。

上图左侧是梵高,右侧是医生Félix A. Rey,中间是医生的诊断记录。

疑点:

警方在现场未找到 “第三方闯入” 的痕迹,但也未对高更的行李、旅馆房间进行搜查(高更当时已收拾好行李,准备离开);医生Dr. Félix A. Rey的诊断记录显示,梵高的伤口 “为锐器切割所致,边缘不规则,符合自我伤害的特征”,但未排除“他人协助或冲突中造成”的可能,而且,雷伊医生也不是法医,他的诊断能力侧重治疗,不是刑侦鉴定。

事件:

同时,高更在凌晨 4 点购买了前往巴黎的车票。

4. 高更 “逃离” :1888年12月24日白天

时间:1888 年 12 月 24 日上午(约 9 点后)

事件:

高更在旅馆得知梵高被送医后,未前往医院探望,也未向警方主动说明情况,而是直接登上前往巴黎的火车(车票记录显示发车时间为 12月24日中午),彻底离开阿尔勒。

由于走得很匆忙,高更不仅留下了受伤的朋友和他们的画室,而且几乎留下了他所有的个人物品:他的研究、素描本、一些击剑装备(击剑面具和手套),甚至还有他的钥匙。

据高更 1888 年12月26日的书信,他仅轻描淡写提及 “梵高病重”,未提及其与争执的关联;此后在 1890年、1893年的书信及1903年自传中,才逐渐强化 “梵高早有精神问题,割耳是自我失控” 的说法,且反复强调 “自己是受害者,被迫离开”。

疑点:

高更的说法和行为近乎矛盾。如果他说 “自己与割耳事件无关”,为什么在事发后几小时内就仓促逃离,也从未返回阿尔勒配合调查?而且,警方当时因 “梵高未指控他人”“现场无第三方痕迹”,也未将高更列为嫌疑人。当然,19 世纪法国小镇的刑侦流程也比较简陋。

高更在自己的回忆录《此前此后》(Avant et Après, 1903) 里的高度自我美化和辩护,直接将梵高描绘成一个完全不可理喻的疯子,而自己则是冷静的受害者。

5. 梵高的沉默:1888 年 12 月后

事发后,梵高在医院接受治疗,没有开口讲过当时的情况,他仅在 1889 年 1 月致弟弟提奥的书信中写道 “我无法回忆起当时发生的一切,只知道自己犯了错”。

在1890年梵高去世后,高更成为 “割耳事件” 的主要叙述者,其证词(“梵高精神失常自伤,自己被迫离开”)被艺术史界长期采信,直到 20 世纪末学者开始梳理双方书信与警方档案,才发现高更证词的矛盾点。

时钟一年年向前走,在一百二十年后的2008年,有一本书《梵高的耳朵——保罗·高更和沉默的契约》提出了新论点:“关于梵高的耳朵,是高更动的手。”严格的说,这不是艺术史研究,这本书主要就分析到底是谁割掉了文森特·梵高耳朵。

Hans Kaufmann und Rita Wildegans: Van Goghs Ohr. Paul Gauguin und der Pakt des Schweigens, Osburg Verlag, Berlin 2008

关于两位作者,官方介绍是这样写的:Wildegans & Kaufmann是两位德国学者。Dr.Kaufmann在弗莱堡大学和汉堡大学学习历史、法语、哲学和教育学。Dr.Wildegans在汉堡大学学习艺术史和考古学。

在书里,两位作者的分析是这样的:

先说梵高这个人,“有点超凡、理想主义、传教士风格、自负、过度依恋的人”,而高更的为人则是“难以相处的人。在两人的交往中,他更占统治地位。侵略的个性又愤世嫉俗、自私的人”。

结论是:是高更用他的剑割下了梵高的耳朵,而不是公认的“梵高用剃须刀割下了自己的耳朵。”

虽然两位作者的观点没有得到专家们压倒性的支持,但也是一个视角。

单就事情发生的时间线、高更事后的处理和反应,都不能解释为什么高更在事发后一天都不多停留,几乎是不管梵高死活的情况下自己跑掉;更让人觉得离奇的是,他在自己的回忆录里反复强调梵高是疯子。虽然高更个性自我任性,但他的反应,实在像是逃避和自我辩护。他的行为确实不符合一个无辜的、只是受到惊吓的朋友的反应。

其实俩人的这一段友谊,现在看来就像有毒的关系。

梵高看到的是朋友情义、“失散的亲人”,高更看到的则是对手之间的竞争。

梵高对于高更充满了依恋:他在信中多次表达对高更到来的期盼和对其离开的恐惧,还称高更为“强大的艺术家”。

而高更则是高高在上的自私:他在阿尔勒期间的书信(尤其是给朋友埃米尔·伯纳德的信)充满了对梵高的抱怨和鄙夷,坚信自己和梵高在各方面都截然不同。

历史的真相无从知晓,最终,这个事件可能永远没有让所有人信服的答案。

——·3·聊聊高更——

高更梦想寻找到“未受现代文明浸染的伊甸园”,于是选择了去往大溪地(法属)。在海上漂泊了六十多天后,一踏上这方天地,他就开始了抱怨:因为这里远非他想象的岛屿天堂,而是被殖民一百多年的欧洲投影。在1767年至1848年间,四分之三的大溪地原住民死于欧洲人带来的天花、麻疹,更糟糕的是本土文明几近消亡。

虽然他仍然会写信给朋友们抱怨、给梅特画饼,但也忙碌地开始了岛上新生活。

梅特·索菲亚·加德(Mette-Sophie Gad)在高更离开欧洲后,独自抚养五个孩子。(上图即是高更为梅特的画像)。

由于高更几乎没有提供经济支持,梅特找到了教法语的零工,另外一家六口人偶尔会收到丹麦娘家的支持,才得以维持着日常生活。日时艰辛,他们唯一的女儿和二儿子都在刚成年就早逝。

事实就是,正是因为高更的离开才直接导致了家庭陷入贫困。在当时女性工资仅为男性的30-50%,且没什么晋升机会。1899年之前,丹麦还不允许已婚女性独立管理财产,需要丈夫授权。19世纪的欧洲,"家庭"是女性唯一归宿,独自养家是"失败",而梅特作为单亲母亲时刻面临着社会的歧视。

比如出行:当时的女性可独自上街、访友,但夜间或长途旅行需男性陪同。工作上,男性可外出求职,女性则留守家庭。梅特从法国巴黎迁居丹麦哥本哈根已是巨大的、几乎不能完成的挑战。高更所谓的 “追寻真实”,对留在文明里的家人而言,不过是一场漫长的抛弃。

梅特始终未能真正摆脱在这个社会结构中,由于丈夫缺席带来的经济与社会困境。她这种状态,也是19世纪末欧洲女性处境的缩影。

而从世俗伦理道德来说,高更弃家出走,有艺术上的成功,也有他的失败。他本来从世俗生活中出走,但最后又走回了婚姻生活之中。这好像说明了即使出走到大溪地也无法解救。出走欧洲是第一次逃避,在大溪地先后与两名未成年少女结婚,是他第二次逃避。

不知道最后在死神的亲吻面前,高更有没有确认到逃避的意义。

“沙滩上的大溪地女人”(Femmes de Tahiti),1891,巴黎奥赛美术馆馆藏

“什么是新的?”,1892,德累斯顿现代大师画廊馆藏

这幅画的标题更像高更向自己提问:逃离了欧洲,来到大溪地,可是新的生活,似乎只是换了个地方的迷茫。那些他以为的 “原始”,已经混合着殖民碎片,而他,只是找不到答案的异乡人。

“马提尼克岛的海岸景观”(Coastal Landscape from Martinique),布面油画,1887,丹麦新嘉士伯美术馆馆藏

短短的几千字,很难写尽高更其人其才。他的创作借鉴了塞尚、伯纳德,而带他入门的毕沙罗更指责他剽窃大洋洲艺术。

对于高更来说,他在技法上,表现粗糙,完全背离了学院派,没有“形”;而在这样的前提下,他又不再以印象派的光影技法来进行,也没有“神”。他把形体压缩为扁平色块与粗黑轮廓,使画面从“再现”转向“象征”。

这种反写实的语言,将色彩本身提升为意义载体:朱红不再是苹果,而是祭祀礼仪;孔雀绿不再是树荫,而是神秘。所以他的作品,很难从常规审美来肯定,但他的创新之处就在于,他要“以画表心”,这个口号一喊出来,就非常容易被当时的新一代艺术家们接受。也因此,他启发了纳比派、野兽派、表现主义和原始主义、抽象主义。

我们总爱给艺术家加上偏爱的滤镜——仿佛只要作品足够好,就能原谅所有错误。仿佛天才就该任性,伟大就可以不管不顾。

可事实是,艺术家首先是人,他做的选择像是把石子投入湖水,激起的涟漪会打湿身边人的生活。

英国作家毛姆以高更为原型创作了小说《月亮和六便士》,他这么写着:“制造神话是人类的天性。对那些出类拔萃的人物,如果他们生活中有什么令人感到诧异或者迷惑不解的事件,人们就会如饥似渴地抓住不放,编造出种种神话,而且深信不疑,近乎狂热。传奇中的一些小故事成为英雄通向不朽境界的最可靠的护照。”

而高更在写给妻子梅特的信中,认为自己:“……我是一个伟大的艺术家,我深知这一点。正因为我是这样的人,我才甘愿忍受这么多的痛苦,为的是能够追求自己的事业,否则,我会认为自己是个流氓……”

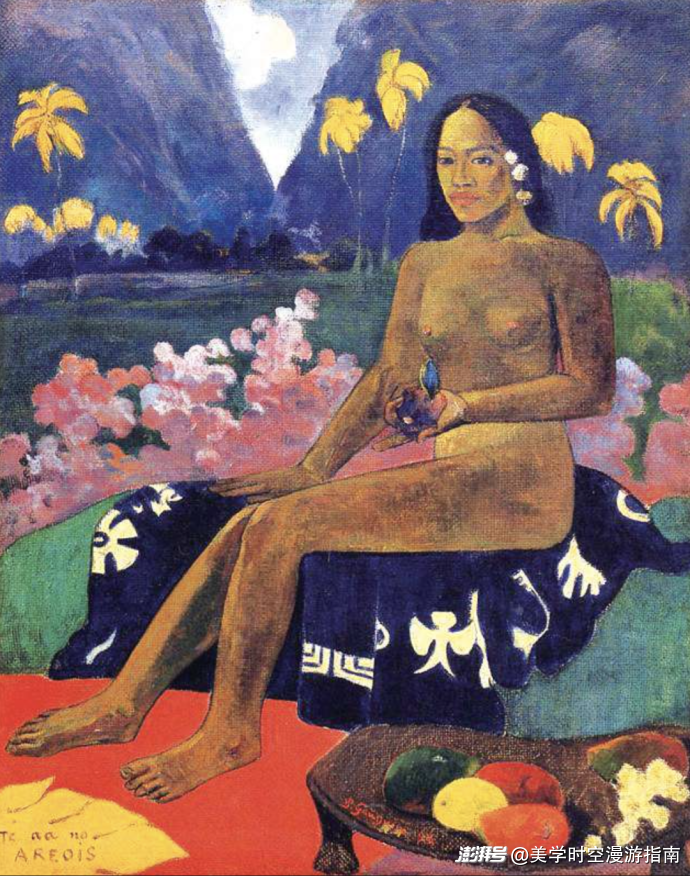

《阿雷奥斯的种子》(Te aa no Areois, 1892)

高更让人容易联想到另一位任性的浪子:卡拉瓦乔,他们的人生都是一场漫长的、不断主动逃离的流亡。他们都成为了自己世界的局外人,在放逐中追求不被约束的自由。

而两人也总在不停的质问:神明到底站哪一边?

可悲的是,他们渴望救赎,却又把救赎涂抹成毫不掩饰的欲望。

《捧果篮男孩》Boy with a Basket of Fruit,卡拉瓦乔,1593

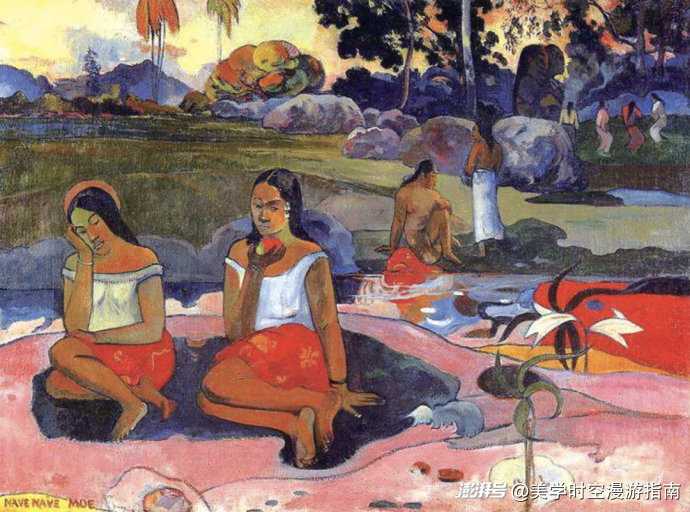

“甜蜜的梦”(Nave Nave moe, 1894)。

高更一再抱怨着 “这里满是欧洲的影子”,却没有意识到自己也是殖民者的一员,他用欧洲人的视角 “捕捉” 原始风情。而那些画面里的 “原始”,更像他对抗欧洲文明失望的精神寄托。

下图是高更笔下认真创作时的自己,大约画于1892年左右。这完全符合他在1895年写给威廉·莫拉德的信:“我的面前是大海,还有莫雷阿这座每隔一刻钟便会呈现出不同模样的岛屿。只需要一块缠腰布,仅此而已。不必忍热,也无需挨冻。”

1985年,高更第二次返回到了大溪地,画展失败的怀才不遇和生活困苦再加上梅毒对身体的侵蚀(他不承认),他过得并不好。

高更决定在死之前,创作一幅大尺寸的油画,这便是他最大的作品,也是他认为自己最好的作品。

这就是著名的:《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》

高更这样描述自己:“在死之前,我心无旁骛,把自己的全部精力都投入到了这幅画中,在糟糕的环境下,我体会着一种痛苦的激情,我的想象如此清晰,它无须任何纠正,也不带有丝毫仓促之感,让生命得以从中迸发。画里嗅不到一丝模特儿的难闻气味,也不存在专业性和所谓的规则,我向来无视规则,尽管有时免不了会有些忐忑。”

高更在这时终于洞察了命运,在此之前,他已经走了很远。

“我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?”(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?),布面油画,1897,波士顿美术馆馆藏

这幅画观看是从右到左的顺序,从右下角熟睡的小婴儿开始,到最左边蜷缩着的老人结束。在画面中央,一个雌雄同体的人站着伸手去够一个水果。

高更是这样描述的:

“这幅油画宽四米五,高一米七。上面两角是铬黄色的,左边一角写有标题,右边一角是我的签名,好似一幅画在金色墙壁上、两角已经磨损的湿壁画。右下方画着一个熟睡的婴儿,还有三个坐着的女人。两个身穿紫色衣服的人彼此吐露着自己的心思;另一个人坐着(身形看上去被刻意描绘得很高大),一只手臂举起,惊诧地望向这两个敢于思考自己命运的人。中间的人物在摘水果。两只猫在一个孩子旁边。一只白色的母山羊。一尊神像,双臂神秘且富有韵致地抬起,似乎指向另一个世界。一个坐着的人用右手支撑着身体,好像在聆听神像的述说;最后是位风烛残年的老妪,她似乎已经接受了自己的命运,放任自流;……在她脚边有一只奇怪的白鸟,它的爪子抓着一只蜥蜴,代表着空寂无谓。这一切都发生在森林中的溪流边。背景是一片海,还有临近岛屿的山脉。”

《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》(局部1)

《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》(局部2)

《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》(局部3)

完成这幅作品后,高更尝试自杀,但是他还是活了下来,因为还有一种观点认为这一幅作品是高更的“精神遗书”。同年十一月里,高更在给埃米尔·舒芬内克的信里写:“Je ne copie pas la nature, je l’interprète pour exprimer ce que j’ai dans l’âme。”(“我不复制自然,我解释它,以表达我灵魂里的东西。)”

“真正的富有,是听见灵魂的呐喊,并敢为之付出一无所有的代价。”高更在这一点上付出了一切。

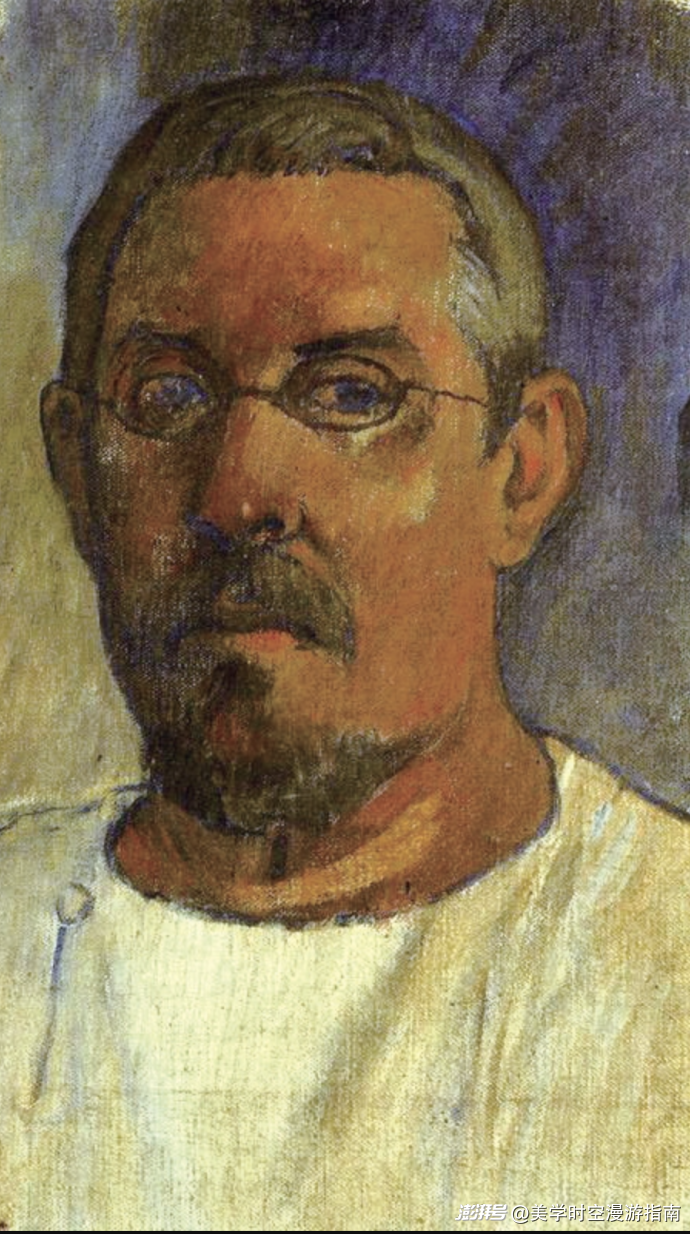

上图是高更在生命的最后一年为自己所作的画像,作品名为《高更的最新肖像》(Le Dernier Portraitde Gauguin, 1903)

高更于公元1891年第一次登上大溪地,在他的信中,字里行间可见对欧洲文明的厌弃、对大洋洲海岛文明原始风貌的向往。期间他返回过一次巴黎举办画展。1895年,高更第二次赴大溪地,此生未再返回法国。大约六年后,他因生活窘迫、追求更原始的生活,迁往了太平洋中南部、更加“野蛮”的马克萨斯群岛的希瓦瓦小岛上,并在此渡过了人生中最后的两年。

去世后的高更,被安葬在小岛的公墓中。“我们向何处去?”这就是他人生旅程的最终归宿。

如高更所愿,他终于长眠在远离欧洲文明的原始岛屿,实现了一生的逃离。

“野蛮于我则是一种新生。”

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司