- +1

在地理认知上与云南绑在一起的贵州,起源有何特别之处?

温骏轩、许君达、朱喆

今年的两会上,贵州代表团开放日活动中,全国人大代表、贵州省发展和改革委员会主任、党组书记陈少波告诉媒体一个消息:贵州旅游业连续三年实现“井喷式”增长,旅游人数增速全国第一。全国政协十三届二次会议的住黔全国政协委员、省文化和旅游厅党组书记李三旗也分享了过去一年贵州旅游业的良好成绩,“全省接待游客9.69亿人次,实现旅游总收入9471.03亿元,同比分别增长30.2%、33.1%”。

这不禁让人好奇,贵州为什么火了?在山地蔓延、多民族特色、自然美景、文化气韵、风土人情的背后,又有哪些耐人细品和思索的迷人之处?2019年3月,一册《地道风物·贵州》新鲜出炉,将《中国国家地理》团队在西南秘境的探访和思索呈现在了众人面前,带人们深入这座生态博物馆的古往今来。

经中国国家地理图书授权,下文摘录书中探寻贵州起源的考察。

“云贵高原”并非一个整体

在中国的省级行政区中,贵州在人们的认知上往往与云南捆绑在一起,以“云贵”板块示人。类似的组合在中国有很多,比如江浙、巴蜀、两广、两湖等。并不是任意两个相邻的地区都一定会形成如此亲密的关系,其中必定在地理或人文上有着密切联系才行。将云、贵二字联系在一起的,是一片二者共同所在的高原,为示公平,这片原本松散的高原被地理学家命名为“云贵高原”。

中国陆地地势可划分为三级阶梯,其中“世界屋脊”般存在的青藏高原,独占了第一阶梯;东北、华北以及长江、珠江中下游等平原、丘陵地带,是地势最低的第三阶梯。至于云贵高原,则属于承上启下的第二阶梯。

纵向对比第二阶梯中的其他板块,云贵高原在地缘政治历史上的表现并不突出。与在历史风云中长期活跃的黄土高原、蒙古高原、四川盆地相比,云贵高原曾经长时间都是一片游离于“中央之国”权力中心之外的“化外之地”。在人们的印象中,滇国、夜郎、南诏、大理这些曾经活跃于此的西南王国,无一不披着一层不同于中原王朝气质的神秘面纱。

历史上,基于云贵高原这一独特气质,生活在云贵高原的少数民族,曾被汉人笼统地称为“西南夷”。很显然,这并不是一个尊称。不过随着时代的变迁,丰富多彩的民族文化,反而成了云贵高原最显著的地缘特色。

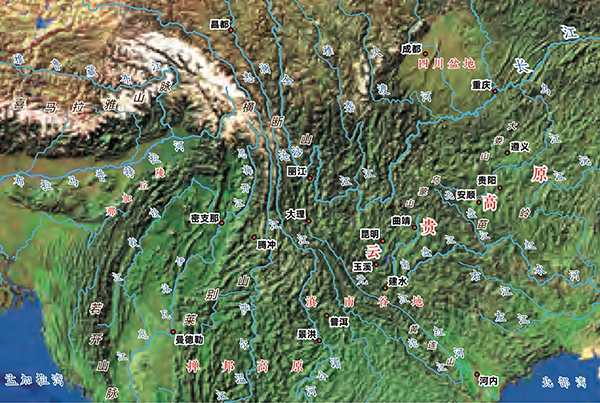

从地理背景来看,民族文化丰富多彩的云南其实可以被看作几个不同地理单元的集合体。从青藏高原延伸而来的横断山区盘踞在滇西,这个接收着印度洋水汽的高山纵谷区地形崎岖到近乎极端,令外人望而生畏,而其内部河谷地带虽然破碎而相互割裂,但从水热条件上看却也是适居之所,一些族群稀稀落落地定居在此,也有一些族群沿着这些河谷的走向而南北迁徙,但都与谷和山之外的世界少有参涉,云南独有的傈僳、独龙、纳西、怒、普米等民族,都世代生活在这里。

总的来说,滇西的山系与河谷地带无论从自然环境还是人文特征上看,都是一个比较独立的地理单元。横断山系从北向南倾斜向下,海拔越来越低、地形越来越开阔平缓。元江源自大理以南,它与澜沧江和怒江的下游共同构成了一个气候温暖、适宜农耕渔猎的扇形河谷地带,不过这个地带的开口朝南,与中南半岛的联系比中国内地要紧密得多。除了滇西和滇南的高山河谷外,云南东部以昆明和曲靖两个城市所在小盆地为核心的高原地势起伏相对没有那么大,与贵州全境所在的自然地理板块连为一体,汉民族在这里耕耘的历史也更久——这里与贵州绝大部分地域所在的高原,才是“云贵高原”的准确所在,这比行政意义上的“云”省和“贵”省范围总和小得多。如果需要再深入解析,我们也可以进一步将这个狭义的云贵高原细分成“贵州高原”和“云南高原”。

与云南高原的复杂性相比,贵州高原是一个更完整的整体,但这个整体内部却显得七零八落。根据定义,海拔高度在500米以上,边界较清晰、完整的大面积隆起地区,都可以被称为高原,有的高原顶面地势相对平缓,起伏不大,有的高原内部有大面积的盆地型冲积平原。至于平均海拔为1000米的贵州高原,其顶面山地虽然相对高差并不算大(最高峰海拔不过2906米),但山地走向零乱、地形破碎,加之喀斯特作用强烈,所以适宜人类生存发展的河谷盆地普遍微小而狭窄。

在人类的文明进化过程中,适宜进行农业生产、能够承载大量人口的“平地”始终是人口聚集、经济文化兴盛之地,在连绵的山区,有平坦盆地的地方自然会成为所在地理单元的中心。至于是否有机会成为更大范围区域的中心,则往往要看同地理单元内相似地域横向体量的比较。

虽然贵州的整体海拔要比云南低,但这少许的海拔差,并不会产生质的影响。真正影响二者历史地位的是平原的体量。在山地的切割下,贵州高原内部并没有生成大型平原;而相邻的云南高原地势则要相对平缓一些,存在着昆明、大理等较大的盆地平原区,同时气候条件也更加优越。

正因如此,云南高原在历史上更容易出现大型经济文化中心,进而孕育出地方性的政权。从早期的部落联盟到鼎盛时期的南诏王朝,云南高原上的农业文明已经高度发达,而且保持了较高的独立性。因为距中原过于遥远,当地的地方政权并不容易被中原王朝征服,双方始终保持着一种接触不少但战端不多的互动关系,直到蒙古人的强势南下,才打破了平衡,强劲的“大一统”趋势压过了地方上的离心倾向。居住在云南高原地区的少数民族与滇西高山深谷中的世居民族相比,人口规模普遍较大,各种分支也更丰富,这一方面是因为在当代民族识别时的划分标准不够精确,更重要的原因也是这些民族生活在更为宽敞的空间中,历史上的经济文化发展程度较高、族群繁衍得更加壮大。

贵州高原的民族分布则有着明显的空间层叠现象,而不像云南高原那样能简单地依照地理单元进行平面分割。在一个小型盆地中,从核心平原一直到上游河谷、边缘山地之上,有可能同时分布着好几个民族。比如在黔东南地区流传的说法——“汉族住坝头,侗族住水头,苗族住山头”,就形象地诠释了这一特点。很显然,如果有的选,坝子终归是每个民族最渴望居住的土地,但各民族的综合力量决定了择地而居的先后顺序。贵州世居的民族由于地形的阻隔,始终难以凝聚在同一股向心的政治经济实体中(早期的夜郎等“国”,其实更有可能是以一种松散的部落联盟形式存在的,客观条件并不允许跨越众多地理单元的大政权出现)。缺乏政权式组织的结果,就是无力抵挡中央政权的强势进驻,只能避居山野,把有限的优质土地都让了出来。

云贵高原纬度低、离海近,充足的降水和热量能够克服海拔高和平地稀少的劣势,使农耕这种生产方式能够立足。云贵高原和北方的草原荒漠都被认为是“大中华”视角中的“边疆”地带,而二者最大的区别便是因自然环境而造成农耕力量生存难度不同——换句话说,就是中央王朝的扩张力会被草原及草原上的不同文明势力所阻挡,就算实现了军事上的突破,以农耕为本的政权力量也无法在那里维持;而对于同属农耕文明区的云贵高原来说,中央力量只要克服山水和“瘴疠”的阻碍,是可以扎根在此的。因此,虽然“战略价值”不大,但历代的中央王朝都不拒绝与这片遥远的高原保持各种形式的联络,在元明清三朝征服了云南以后,中央政权便很容易通过“羁縻治理—改土归流”的渐变方式对这片高原纳而治之。在这种背景下,云、贵两地的地理和人文差异导致了“地位”的不同:富庶的云南高原才是征服者的目的地,贵州高原不是终点,却是通往终点的必经之路。明太祖在历史上首次把经略贵州作为开疆战略之一,其目的就是要更稳妥地向云南进军,并对云南高原实现有效的统治。自此以后,贵州高原才逐渐进入人们的视野,在这个过程中,贵州作为西南战略通道的地位得到了最大限度的凸显。

分水岭上的地缘枢纽

要理解贵州的地缘,必须先读懂贵州的水。

云贵高原是珠江的源头所在。南盘江和北盘江两大支流深深地切穿云贵高原,并在高原之下的低处汇合,流向两广。不过在贵州这侧的高原上,属于长江流域的土地面积更大。位于贵州中部的苗岭是两大流域在贵州高原上的主要分水岭。分水岭以北,牛栏江、横江、乌江、赤水河、綦江五条河流向北直接流向长江,锦江、水、清水江则向东流入湖南,归入洞庭湖。分水岭以南,南北两“盘江”汇合后变名为红水河,沿今天的黔桂边界流向东南,此外还有一条都柳江从贵州东南隅独自东流,在广西汇入珠江水系的诸川。

在前工业时代,水运是人类最理想的长途运输方式。在南方的多山之地,沿水而来的不仅有各式物资,也有带着文化属性的人,从相同的地方(大江大河下游平原)出发的人流沿着一条条枝状的水系路径铺散开来,同质化的文化便以人为载体传播到流域内的所有能抵之处。一条优质航道就能深刻地塑造和改变很大一片地域的人文地理面貌,这一点在湖南和江西这两个南方省份体现到了极致——在各自三面环山一面开口的半封闭地形区中,湘江和赣江分别以流域为单位造就出了高度发达且独立完整的文化地理单元。

贵州的地形则正好相反,横亘的分水岭把贵州高原切割成一个个开口向外的小流域,通过水路的连接,流域内与外部的联结比同一片高原上跨流域的联络便利得多,加之缺乏大型盆地成为天然的中心,这就决定了贵州高原不可能通过自然地理环境完全自发地形成一个单独的文化片区。不过如果反过来看,横跨流域的位置也是形成交通枢纽的先天条件,路径的聚合与四散,赋予了贵州这片松散高原一种独特的地缘地位。

在发生于公元前3世纪的“庄入滇”事件中,贵州第一次进入了“中央之国”的历史。

公元前279年,秦国尚未一统天下,但对六国早已呈现出压倒之势。在秦国抢先攻占了长江上游的巴、蜀之地后,劲敌楚国的大后方暴露在秦军的刀锋之下。楚国双线作战,正面抵抗实力不济,如要与秦继续抗衡,唯有利用自身境域广大的优势,从巴蜀南方的“未知之地”出奇兵包抄秦国“后方的后方”。

楚将庄正是在这一背景下出现在历史中的。有史记载,他率领一只孤军溯沅水寻路西行,进入云贵高原的千山万水之中。沅水的上游如今名为清水江,发源于贵州中部,穿过地形破碎的武陵山脉、雪峰山脉,流向位于楚国腹地的洞庭湖平原。清水江—沅水这条水系虽然流经重重山区,但河道本身足够宽阔和平缓,几乎全流域都可以通行船只。对于贵州高原来说,清水江就是这样一条地方命脉——人们可以利用水路从中原腹地直入群山,而在数条起到类似连接作用的河流中,清水江又是最源远流长、深入贵州高原最远的一条。

不过,当时的贵州高原地形复杂、气候阴寒、土地蛮荒,显然不会是一支远征军的目标之地。由于身后的秦军很快攻入两湖地区、进而一举灭楚,庄的行动失去了意义,这只孤军只能向西继续前行,并在滇池到抚仙湖一带的“滇”地寻得了一片平坦之地,就此安顿,彻底与故土断绝了联系。

庄入滇的所经之路正是贵州高原上最重要的一条横贯交通线:离开清水江后,大致沿苗岭的分水岭一路西行,跨过北盘江大峡谷和黔西的喀斯特地带,进入云南的曲靖盆地。这条东西向通道的价值在明朝被发挥到了极致,为了征服云南,朱元璋将数十万来自中原、两湖、江西、江淮等地的明军及其家属先期安置在云贵高原上重要的“坝子”中,建立卫所城镇并永久性驻扎,稳扎稳打地打造出了一条安全的入滇通道。

“卫所制”是明代兵制的一大特色,其本质是一种吸取了中国历代屯田经验,寓兵于农、守屯结合的建军制度,军民严格分籍,当军之家皆入军籍,并拨以土地令之不战时垦田自给。“卫所”所及之处,不仅意味着中央集权力量的延伸,亦从人口、文化角度,对所驻之地造成了深远的影响——曾经长期被中原汉人忽视的异族聚居地,逐渐为汉文化所渗透、分割,“中央之国”将这片有着同质化农耕底色的高原山区纳而治之的本能终于得到了一定程度的满足。此后,明朝直接在这个先前一直处于空白状态的地方设立了最高级的行政建制,“贵州高原”才真正变成了“贵州”。从贵州高原的“发现”,到“贵州”这个历史概念的诞生,都伴随着中原与云南高原的互动关系升级而出现,这是对贵州历史地缘地位最好的诠释。

假设当年庄能够实现奇袭敌后的战略目标,他会怎么走呢?自然不会西去云南,而是应该在贵州高原的中心部位翻过苗岭、折向北行,顺着乌江水系一路下行,杀向巴地;或者,渡过乌江继续向北,在大娄山下转向西北,进入赤水流域,顺赤水而下,进逼巴蜀平坦肥沃的腹心地带。

这两个水系是贵州高原上南北交通的主要命脉。乌江流域面积更广、航道更长,整个黔东北地区都是它的辐射范围,不过乌江干流两岸山高峡窄、河中险滩众多,对通航能力构成了严重干扰。在近世的历史记载中,乌江的一些段落无法通行,人货只能靠段落式的陆地转运,当然这也无意中促成了以思南为代表的几个大转运港发展成重要城市。赤水水路直入四川盆地中心部位,不过水流较小,无法通行大船,而且赤水始终沿贵州高原的边缘流淌,若要进入贵州腹地,还需弃船登岸,艰辛跋涉才行。

相较于贵州东西横贯道更强的过境属性,南北向水路才真正构成了进入贵州高原的交通主动脉和微循环网路,毕竟从最现实的角度看,贵州离四川盆地更近。语言是衡量一个地区地缘属性的重要依据,在中国的方言分区中,贵州乃至整个云贵高原都与四川盆地同属西南官话区,与湘江流域占据主体的湘方言迥异。这多少能够证明,贵州高原在融入“中央之国”的历史进程中,位于北方的四川盆地发挥了更加重要的作用。

需要说明的是,正史中有关庄入滇的记载其实语焉不详,有很大的传说成分。不过无论历史上是否真有其人,这段传奇故事至少引领我们对贵州的传统交通概况有了一个更有代入感的认知。

在楚人的云贵探索百余年后,当时盘踞在贵州高原的“夜郎国”、“且兰国”等再次出现在史书中。公元前112年,为了使割据臣服珠江流域的南越国臣服,汉武帝兵分四路开启了南征之役。从地缘历史的视角看,这是“中央之国”在收纳了长江流域后,以此为根基向珠江流域继续扩张的必然趋势。

南征之前,汉使唐蒙在南越国都番禺打探到一条信息:“独蜀出枸酱(一种酒),多持窃出市夜郎。夜郎者,临牂牁江,江广百余步,足以行船。”据学者考证,这里的“牂牁江”指的就是贵州西部的北盘江,沿江南下可直通两广,北上翻越乌蒙山则可通过牛栏江、赤水的水路,或者秦时即有的“五尺道”进入四川盆地。这条消息证实了珠江水系上游具备航运价值,这条道路经过崎岖的贵州高原,把巴蜀、西南诸夷和岭南这些帝国的边缘地带串联起来,让征服南越的行动在灵渠咽喉之外,又多了一个进军方向。

为了实现这一战略目标,汉朝先通过外交手段把云贵高原上诸多松散的政权组织笼络起来,纳入普天之下的“王土”范畴以扫除南下的障碍。正是在这一过程中,夜郎王对汉使一句不经意的“汉孰与我大”恰巧被史官捕捉到,结果成了流传千年的历史笑柄。问题在于,与其说这样的问话是源自自大,倒不如说是因为云贵高原的闭塞,使之真的对外边的世界缺乏了解。事实上,此前滇国人已经向汉使问过同样的问题,“自大”的黑锅就算一定要有人背,实在也不该单由夜郎王来背……

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司