- +1

公元1079年:宽容的北宋为何容不下苏轼?

楔子

你好,这里是《文明之旅》,欢迎你穿越到公元1079年。这是大宋元丰二年,大辽大康五年。

这一年在中国历史上之所以大名鼎鼎,就因为一件事,那就是苏轼的“乌台诗案”。不信你去网上搜,只要搜1079年,大部分网页说的都是这件事。

我们先简单介绍一下乌台诗案是怎么回事。所谓“乌台”,据说汉代的御史台,附近有很多乌鸦环绕,所以御史台后来就被叫“乌台”。那“诗案”,就是和苏轼写的诗有关的一个案子。

话说,这一年的七月份,接连有几位御史揭发:苏轼写的诗里有诋毁朝廷新法的内容。神宗皇帝说,那就查查吧,批准立案。朝廷于是派人去湖州捉拿苏轼,当时苏轼还在湖州当知州。8月中旬,苏轼被投入到御史台的监狱里,关押审问。一直关到这一年的12月底,长达130多天。最后苏轼虽然被判有罪,但是又被赦免,神宗皇帝大笔一挥,把苏轼贬官为黄州团练副使。事儿就是这么个事儿。

过去,我们都是从苏轼这个角度来看这个事儿,那结论就很简单:第一,我们都喜欢苏轼。你们欺负苏轼,让好人受难,甭问啊,这肯定是冤案,肯定是迫害。第二,你们这帮坏蛋因为写诗而迫害苏东坡,这当然就是万恶的文字狱。

在这个认知模式下,关于乌台诗案,就有两个流传很广的名场面:

第一个是苏轼被抓的场景。

派到湖州去执行捉拿任务的人,叫皇甫遵。这个人有点蔫坏,见到苏轼的时候,故作深沉不说话,那些跟在身后的小喽啰们,把朝廷的文书揣在怀里,把衣服顶起来,就像个匕首,让苏轼误以为朝廷派人来,是要直接赐死自己。所以,苏轼还哀求,能不能让自己和家人告个别?等这个猫耍耗子的游戏玩够了,皇甫遵才说,不至于的,就是捉拿你去开封审查。

这个地方我插句话:执行这种任务的人,是刻薄一点还是厚道一点,手里紧一紧还是松一松,结果是大不一样的。到了后面我们讲明朝的时候,张居正被抄家的时候,上门执行的人不仅把张居正的儿子逼得上吊,连家里的女眷,搜身的时候也是在小肚子以下一通乱摸,让张家受尽屈辱。这种事儿,当然不是皇帝让干的。具体做事的分寸,就要看执行者怎么拿捏了。

而你看《红楼梦》里,贾府被抄家,之所以没那么难看,就是因为来具体执行的西平王有一句话:“不必忙,先传信后宅,且请内眷回避,再查不迟。”(《红楼梦》第105回 锦衣军查抄宁国府,骢马使弹劾平安州),这种时候,具体办事的人的一念之仁,就能给人很多无辜的人留下生机和体面。

回到苏轼:有了前面这一番惊吓,那你可想而知,从这一年的7月28号被捕,到8月18号到开封,这20天里,苏轼一路上的日子是怎么过的?那些差役又不知道你大文豪苏轼是哪路神仙,只会看这个具体执行人皇甫遵的颜色,所以对苏轼的态度跟抓捕一个盗贼也没啥区别,一路上免不了是连呼带喝、各种羞辱。苏轼也不知道前面有什么样的厄运在等着自己,当然是万念俱灰,途中甚至尝试过跳水自尽。

等到了开封,进了御史台的监狱,又有了第二个名场面。

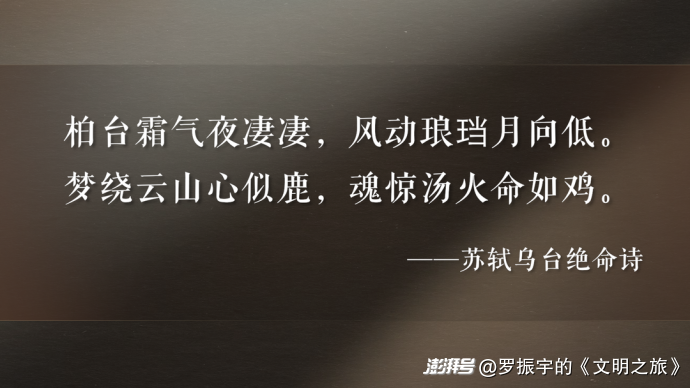

当时,苏轼的儿子苏迈是跟着进京的,每天负责给父亲送饭。父子俩约定了一个暗号,如果外面情况没有变化,那就送菜和肉。如果朝廷决定要杀苏轼,那就只送一条鱼。有一天苏轼的儿子,因为钱花光了,要去找人救济,就临时委托了一个亲戚帮忙送饭,但忘了交代这个暗号,结果亲戚真的只送了一条鱼进去。苏轼一看,以为大限将至,提笔写了两首绝命诗,给弟弟苏辙。

其中有“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神。与君世世为兄弟,更结来生未了因”四句。要说埋我这把老骨头,哪里都可以,但是我放不下你啊。我怕万一将来有一年有一天有一个下雨的夜里,你想起我来,为我伤神。别难过。你放心,我们这辈子的缘分了不掉的,我愿意生生世世都和你做兄弟。隔了将近一千年,读到这些句子,还是让人非常地感伤。

苏轼在御史台监狱里的130天的日子,就是这样一惊一吓、度日如年。住在他牢房隔壁的人,也写诗记下了当时的情况,其中有一句叫:“诟辱通宵不忍闻。”那些审案的人,也许还不至于对苏轼严刑拷打,但是一整夜一整夜地不让睡觉,各种拍桌子瞪眼侮辱诟骂,种种情形,你自己脑补吧。

听到这两段故事,所有喜欢苏轼的人,要么对苏轼非常同情,要么对文字狱万般厌恶,要么是对苏轼在这次大难之后发生的蜕变满怀期待。但是,你是不是也会疑问——

第一,乌台诗案,真的是个罔顾事实、屈打成招、不合程序的冤案吗?

第二,是个更深的问题了,就是为什么在对士大夫如此宽容的宋朝,别忘了——这可是寇准可以拉住皇帝衣服,话不说完不让走的宋朝啊;这可是包拯能说话激动到把唾沫溅到皇帝脸上的宋朝啊;这可是一直强调“异论相搅”,也就是朝堂上要存在不同的声音的宋朝啊——苏轼写了几句诗,怎么就能遭遇这样的厄运?这背后到底发生了什么呢?

冤不冤?

我们先来回答这个司法问题:苏轼的“乌台诗案”是冤案吗?我先给结论:至少在当时的法律体系下和司法程序里,不冤。

苏轼被指控的罪名是什么?首先是讥讽朝政,是含沙射影地反对新法。那苏轼这么做了吗?

人家拿出了一大堆证据,比如这几句诗:“杖藜裹饭去匆匆,过眼青钱转手空。”杖藜,是拄着拐杖的意思,裹饭,是带着干粮的意思,去匆匆,老人家带着干粮这是往哪里跑啊?哦,过眼青钱转手空,朝廷搞青苗法嘛,逼着老百姓借钱。这个钱也留不住,转眼就没了,还得付利息。那结果呢?“赢得儿童语音好,一年强半在城中。”结果是家里的孩子学会了城里的口音,比乡下口音听起来好多了。哎?这是为啥?因为青苗法不仅加重了老百姓的负担,而且因为要花很多时间和官府打交道,老百姓没法安心种地,要不断往城里跑。孩子是意外学会了城里话。

从文学性上讲,用孩子的语音变化来间接地反映老百姓的路途奔波,用一个表面的好事来反衬现实的悲凉,确实巧妙。但如果从政治意涵上解读,你苏轼这不就是在批评新法青苗法吗?而且有话也不好好说,还这么阴阳怪气地含沙射影。

这样的诗,在乌台诗案期间,有好多首,所谓“诟辱通宵不忍闻”,其实就是拿出这些句子来,一句句地逼问,你当时写这句到底是几个意思?说!

更严重的,还不是反对新法,而是骂皇帝。当时有个专有名词,叫“指斥乘舆”。所谓乘舆,就是皇帝坐的车子,这里就指代皇帝本人。

在唐代的法律里明确规定:“指斥乘舆,情理切害者,斩”,从两个方面来衡量,情就是动机,理就是现实影响,切害,就是实际危害,如果有危害,你骂皇帝,没什么可说的,直接杀头。那没有实际危害呢?“非切害者,徒二年。”没有危害,也判两年徒刑。

你可能会说,那如果我作为大臣批评朝政,这是善意的啊,只是涉及到了对皇帝的批评,怎么办呢?哎,人家唐朝的法律已经考虑到了,明确规定:这种情况下,要请示皇帝该怎么办。说白了,如果皇帝觉得被冒犯了,最终以皇帝的感受为准。毕竟是皇权社会,法律的尽头还得是皇帝的意志。这一条的相关规定,宋代的法律是从唐朝的法律直接继承过来的。

那苏轼骂皇帝了吗?你来看这句诗:“读书万卷不读律,致君尧舜知无术。”我这个人啊,读书还行,但是可惜我不懂那些法条,所以,我没能耐帮助皇上成为尧舜那样的圣君啊。

这话说得还不够直白吗?在当时士大夫的观念里,只有秦始皇那样的暴君,才会强调法家那一套,让老百姓以吏为师,学法条。正经士大夫怎么会学那些东西?而现在的朝廷呢?搞什么新法,重法轻儒,我是没有能耐帮助皇帝成为尧舜那样的圣君啦。哎,怎么说话呢你?!你这意思不就是说当今圣上、神宗皇帝不是尧舜吗?就凭这一句,说苏轼指斥乘舆骂皇帝,在当时的环境下好像也不过分。

这个地方我要插一句话,中国文学的有一个非常发达的传统,就是类比。所谓赋比兴:赋是直接地铺陈排比,主要靠堆砌辞藻,显不出什么文学才华。所以古人写文章,特别喜欢用另外两种手法,就是“比”和“兴”,简单说就是各种隐喻、各种说这个其实是暗指那个的笔法。说到“香草美人”,那是说植物和女性吗?不是,这是说我自己品德高尚呢;说到“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回,无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,这是说猴、说鸟、说树林、说长江吗?不是,这都是前菜,让你感受一下氛围,暗戳戳地都是在说人,所以接下来就是“万里悲秋常作客,百年多病独登台”。

中国文化绵延数千年,一脉不绝,就是积累起了一个庞大复杂的符号系统,随便指着个物象,背后都有丰富的意涵。我说到月,那就是思乡了;我说到柳树,那就是希望客人再留一留;我说到梧桐树,那不是指期待凤凰,就是说自己寂寞,“寂寞梧桐深院锁清秋”嘛。中国民间说话也是这个风格,我说“一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮”,这里面没有逻辑关系,但是有类比联系啊。我送你一幅梅花图,就是说,当下的困难就像冬天,会过去的,你要挺住。要是有人指着一头驴,骂这个秃驴怎么这么讨厌,那作为中国人你就要四周看看有没有和尚。如果有,那他骂的就不是驴,而是人。

好了,回到苏轼。他也是这个文学传统里的人,一首诗里如果不用几个巧妙的类比,不搞些个“说这个其实是为了说那个”的脑筋急转弯,怎能看得出他的锦心绣口、才子手段?

所以,站在指控苏轼的人的立场来看,说他讥讽朝政,甚至是骂皇帝,是不冤的。而且,苏轼在乌台诗案中,自己也是承认的。

你可能会说,慢着!自己承认?那难道不是屈打成招吗?即使没有刑讯逼供,在那么大的压力下,苏轼做了违心的供认不也很正常吗?

这就要说到宋代的司法制度了。如果和同时期的其他文明相比,中国宋代司法制度是达到相当高的水平的。我们就说两点:

第一,在宋代制度里,事实审理和法律判决是要严格分开的。这叫“鞫谳(jū yàn)分司”。鞫,就是事实审理,只负责搞清楚案情,至于怎么判,他们不管。是要把案卷移送到另外的司法部门——比如大理寺。他们再根据事实挑出适用的法条,来拟定判决。这叫“谳”,言字旁加一个贡献的献字。

那这么做的好处是什么呢?彼此制衡啊。

很多讲“乌台诗案”的文章,都在强调御史台的几个人,什么李定、舒亶这些人,因为恨反对变法的保守派,所以咬牙切齿地要置苏轼于死地。但是,如果你在宋代就会知道,这些人再恨也没有用,御史台只能做事实审理,他们没有判案权。

那你可能又说:如果御史台的这些坏蛋故意罗织罪状,甚至屈打成招,在事实部分塞进很多私货,不也能造成冤案吗?是的,有这个可能。

但是宋代司法还有一个程序:稍微重大一点的案件,在事实审理结束之后,必须要有之前没参与审讯的官员,把案情再问一遍,这叫“录问”,记录的录,询问的问,经过了这一步,案情的事实才算落在纸面上了。你听出来了,如果审讯过程中,有不公、有屈打成招的,这就是犯人翻供的机会。

一旦犯人翻供,马上又触发了一个新程序,这在宋代叫“翻异别勘”,就是重审啊,而且不是由原来的官员重审,要换一个审讯班子,要不怎么叫“别勘”呢。

好,回到乌台诗案:苏轼是这一年的8月18号被投入了御史台大牢,事实审理部分马上开始,到了11月30号结束。所谓“诟辱通宵不忍闻”,御史台官员大呼小叫地折磨苏轼,就发生在这个阶段,大概是100天。

11月30号,朝廷指派了一个官员,这个叫陈睦,本职工作是个财政官员,让他来负责苏轼案件的“录问”。如果苏轼这个时候觉得前面的审讯不公平,他可以马上就跟陈睦喊冤,马上就推翻前面的供词,那按照程序,马上就应该重新组织审讯。

但是11月30号这一天,苏轼没有翻供。请注意,苏轼没有翻供,并不是说他觉得自己一点也不冤。这里只是介绍当时的程序设置,对犯人的权利有所保护而已。并不是说,乌台诗案对苏轼是完全公平的。

好,接下来,程序继续往下推进,案卷周转到了大理寺。

大理寺给出的判决是:按照苏轼犯的罪,应该判徒刑两年,但是呢,话锋一转,这不正好遇上朝廷各种大赦吗?比如这一年年底正好有皇帝祭天的大赦,而苏轼这个罪正好适用,所以,两年徒刑也免了。用今天的话说就是:有罪,但是免予刑事处罚。

但是请注意,这只是司法判决的终点,行政系统内部的纪律处分是另一回事。最后是神宗皇帝对苏轼做了最后的裁决:贬官,把苏轼贬官为黄州团练副使,所谓团练副使,在宋朝就是一个专门用来安置被贬官员的闲职,而且,对苏轼还有两个附加条件:本州安置,这是限制人身自由,你只能在黄州待着。还有一条,不得签书公事。文件不让你签字。说白了,就是没有任何职权。所谓黄州团练副使,就是找个给他发俸禄的依据,并且俸禄还要减半。

后来不是有这么个故事吗?苏轼在黄州有一次跟人喝酒,喝大发了,写词,就是那首著名的《临江仙》:“夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。”

第二天整个黄州都嚷嚷动了,不得了啦,苏轼小舟从此逝,江海寄余生了,他跑了。把当时黄州知州吓得,赶紧跑去看,结果苏轼鼾声如雷,在家睡觉还没醒呢。

这是后来的一段文坛佳话了。不过从这个故事里,你也看得出来苏轼后来在黄州的处境。一方面,他是一个只有有限人身自由的官场囚犯;另一方面,他毕竟还是官员身份,将来还有被启用的机会。

这就是乌台诗案的结局。你看,无论是事实还是程序,无论是定罪还是量刑,苏轼的权利还是被充分保护的。苏轼虽然有委屈,但这还远远说不上是一桩冤案啊。

错没错?

我们接下来再追问那个更深的问题:宋代对士大夫那么宽容,号称从来不杀士大夫。而且,宋代大臣议论朝政,把话说得很过分的,所在多有啊。远的不说了,你就看王安石变法期间,什么韩琦、富弼、欧阳修、司马光,反对新法都非常激烈啊。怎么别人都没事,到了苏轼这儿,就成了这么大的罪过了呢?

这个问题,我是看到复旦大学朱刚老师的这本《苏轼十讲》,才一语惊醒梦中人。

你想,这是哪一年?这是1079年,大宋元丰二年。我们来回忆一下,这前面发生了什么?最关键的是1076年,熙宁九年,王安石罢相。在这之前,主持新法的是王安石。而在这之后,主持新法的就是神宗皇帝本人了。你看书上写的这段话:

“在中国传统的政治格局中,皇帝亲自主持政务一般不被提倡,因为这极其危险。当权力在宰相手上时,这权力是可以批评的,批评者的安全由皇帝来保护;而一旦由皇帝亲自掌握大权,这权力便不可批评,即便那皇帝圣明无比,不可批评的权力也不受人欢迎。宋神宗不算一个暴君,但从他亲自主政起,整个国家的政治环境就变得迥异。此前旧党人士针对王安石而发的许多不满言辞,现在仿佛直接加在了神宗的头上,使他极易把所有异议和不满看作对他的皇权的蔑视。”

对啊,这才是关键,刚才说的那些人韩琦富弼欧阳修司马光,反对的都是王安石;你苏轼讥讽新法,如果是在熙宁九年王安石罢相之后,那可就是直接把矛头对准了皇帝本人,这个性质可就完全不一样了哦。

那你说,苏轼自己意识到了这一点吗?写那些诗文的时候,可能确实没有明确意识到。

简单回顾一下:王安石变法是熙宁二年,1069年开始的。苏轼苏辙兄弟也是在这一年为父亲服丧完毕,回到开封。那你想,以他们俩的名头和性格,不可能不卷入变法风波。果然,这对兄弟很快就摆明了反对新法的态度。熙宁四年,1071年,苏轼被外放,成为杭州通判。此后的8年,他在杭州、密州、徐州、湖州几个地方,辗转当地方官。

你想,8年可不短啊。苏轼一直都在地方上,他感受到的是一个什么氛围?

在宋朝的政治传统中,如果你对朝廷的现行政策持不同意见,但是你本人也没有什么过错,常见的处置办法就是,保留原来的级别,外放到外地去当地方官。这就造成了一个局面:新法派都集中在朝廷里,而反对新法的保守派,都在地方,而且级别还不低,往往是掌实权的地方官。这些地方官提起新法,各种怨气不满,各种嘀嘀咕咕,很容易互相传染的。苏轼这八年间写的诗文,就是受这种氛围影响,提到新法就各种夹枪带棒,很正常。

其实,熙宁十年的时候,就是1077年,他从河中府改任徐州知州的时候,曾经有机会到京城去述职,但是到了开封城外,朝廷下旨说,你不必来了,直接去徐州吧。可惜啊,这个时候,王安石已经罢相,神宗皇帝已经亲自主持国政了。苏轼失去了一次在开封城切身体察这次朝堂巨变的机会。也许,他这次要是进了开封,感受到了当时风向的变化,后来写诗的时候,会更谨慎一些?

不知道,历史不容假设。总之,从熙宁到元丰,朝局变了,但是苏轼讥讽新法的一贯文风没有变,终于酿成了乌台诗案。

那你说,苏轼被捕之后,知道问题所在吗?知道,他非常清楚地知道。哎,我怎么知道他知道的?

说到这里,还要感谢北宋末年的几位御史台官员。1127年,开封陷落的时候,他们居然把乌台诗案的全部案卷带出来了,几经辗转,成了宝贵文物,到了南宋时代,这批案卷被印刷出版。所以,我们到今天居然可以看到当年的全部审讯记录。哪些诗、哪些人被扯进到这个案子里,御史台的人是怎么问的,苏轼当时是怎么答的,都很完整。所以后人就可以对当时的情况展开细致的文本分析。

人民大学的曾祥波老师有一篇非常有意思的论文。他发现,苏轼在交代问题的时候,有很多策略性的方法。乌台诗案的主要审讯者、御史中丞李定,在审案期间曾经跟同事感慨,说苏轼这个人真是个奇才。因为李定是苏轼的仇人嘛,大家都不知道他葫芦里卖的什么药,这怎么还夸上了?都不敢接话茬。李定只好自己接着说,苏轼二三十年前写的文字,只要你问他,他张嘴就答,一个字都不带错的。这个人真是个奇才。

但是,无论李定多恨苏轼,也不论他多欣赏苏轼,他还是被苏轼给骗过了。苏轼张嘴就答,也随口就把很多诗文的写作时间给改了。最主要的改动,就是把熙宁九年王安石罢相之后写的,改成这之前的时间。这么改的目的,当然就是我们前面说的哪个理由:我这是嘲讽王安石呢,不是冲您啊皇上!

当然,这是审讯前期。到了审讯的后期,御史台施加的压力逐渐增大,苏轼的心防也逐渐崩溃。审讯到了农历的九月上旬,他的这个改时间的策略就绷不住了,到了九月下旬,甚至出现了生理性的记忆错乱。

还有一个旁证,就是这个时候弟弟苏辙也在奔走营救苏轼,他上书神宗皇帝,是这么说的:“我这个哥哥啊,在当杭州通判和密州知州的时候,写诗确实不谨慎,说了很多不该说的话。但是后来他悔悟了啊,后来就不敢了啊,但是没办法,以前写的诗已经传开了。”他说的这个时间点,杭州密州时期,就是王安石执政时期。你看,这兄弟俩非常默契,知道这是救苏轼的关键:王安石执政期间的讥讽朝政,和后来的讥讽朝政,性质是不一样的。

但是,到这里,我们只揭开了问题的第一层面纱。

好,就算苏轼讥讽新法,是熙宁九年之后写的诗,反对的是皇帝本人,这在中国古代,也不过就是谏诤啊。唐太宗不是夸魏征吗?“夫以铜为镜,可以正衣冠,以古为镜,可以见兴替,以人为镜,可以知得失。”就算是大臣直眉瞪眼地批评皇帝,皇帝心里再憋屈,你装也得装成一幅虚怀纳谏的样子啊。你咋还能这么小气,还要兴起文字狱呢?

这个问题,还需要一个更深入的答案。

变没变?

为什么如此宽容的宋朝,要对苏轼兴起文字狱?这个问题的答案,其实就藏在苏辙替哥哥认错的那几句话里。还记得最后一句吗?苏轼虽然改了,他再也不敢了,但是,过去写的诗已经传开了,我们没办法改变了。

请注意,这个传开了,是怎么传的?是被雕版印刷大规模复制传开的。

话说,1071年,熙宁四年,苏轼到杭州当通判。通判这个官儿不大,只相当于副的知州,但是苏轼的名气可大得不得了。他不仅是进士,也不仅是制科考试的胜利者,还有一大堆前辈和同辈——比如欧阳修和司马光——的夸奖,还有仁宗皇帝说“我今天为子孙找到两个好宰相”的传闻,等等等等。

所以,苏轼一到杭州就被人盯上了,谁啊?当时的出版商啊。而且巧了,杭州是当时大宋印刷业最发达的地方,反应速度快啊。苏轼在杭州写出来的诗文,迅速就被雕版印刷,然后放到了书店里卖。先是叫《苏子瞻学士钱塘集》,市场效果肯定不错啊,所以后来又有了《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》。一个文人,在生前就用最新的雕版印刷技术出版自己的文集,这是有据可考的第一桩。

苏轼是第一个吃螃蟹的人,因此也是第一个被这只螃蟹坑了的人。

首先,御史台的人就是拿这部文集当证据来指控苏轼的。新法反对派多了,但是诗文搜集得那么齐,花点钱就能在市场上随便买到的人,就你苏轼苏子瞻一位啊。买来翻翻吧,一个晚上的功夫就把弹劾你的证据给找齐了。而且,这部集子在这里,你赖都赖不掉。别人的诗文,如果是靠民间传抄扩散的,只要不是本人手写的字迹,都可以说是别人伪造的,我没写过。而你苏轼这部文集,满大街都有得卖。你要是说哪首诗不是你写的,那你当初干嘛去了?你先前怎么不找出版商算账?你看,雕版印刷既降低了搜证成本,也提前帮御史台完成了证据固定。

但这还不是要点。雕版印刷让苏轼的诗文写作变成了一种全新的权力来源。这就是一种要了命的、时代巨变级别的转变了。

你想,如果你是一位唐朝的诗人,可能名气也很大,你也对皇帝有意见,也把意见夹枪带棒地写进了诗里面,但那又如何呢?那个时代的诗文的传播面非常有限,明显让皇帝不爱听的文字,大家也都不敢传抄。所以,即使像白居易那样爱提意见,爱写讽喻诗的人,大家也都把他理解为,他本意是好的,就是有点愣头青。对皇帝来说,这种人虽然烦人,但是,为表现君王的宽容,也不妨暂时忍耐。因为不管话说得多难听,这都是这名臣子和皇帝之间的事情。

但是到了宋朝,有了雕版印刷带来的大规模传播,事情的性质就起变化了。你这个时候再在诗文里写讽刺朝政的话,那么请问,你是说给谁听的?你是说给皇帝听的,真心希望朝政发生改变?还是说给舆论听的,跟朝廷唱对台戏,借机哄抬自己的身价?你看,场景不一样了,动机就不纯粹了,给皇帝带来的烦恼也就变质了。

加上这个时候神宗皇帝要继续搞变法,最期待的,就是能统一天下的共识。你苏轼远在杭州,还能这么掌控舆论,隐隐然成了变法最大的阻碍。这已经不是皇帝高兴不高兴的问题了,是你苏轼是不是变法大业必须要拔除的钉子的问题了。

说到这儿,我们才一点点地接近了问题的本质。

神宗变法,一开始就有反对派。但是没关系啊,皇帝要变法,你当反对派,你就靠边站啊。韩琦功劳大不大?欧阳修才气高不高?司马光受不受皇帝赏识?没关系啊,他们的权力地位全部来自于皇帝授权,只要皇帝努努嘴,他们的权力也就消失了。比如说富弼,庆历新政的改革家、对辽交涉的外交家、仁宗晚年长期执政的老宰相,那又怎么样?晚年和神宗闹得不痛快,你告老还乡呗?那你富弼可就是一介平民了。洛阳的地方官,在推行免役法的时候,直接把富弼家划进富户的阶层,来来来,朝廷要收的免役钱,你家一分也不能少。你看,在皇权社会,任何人的权力都来自于皇权的授权。授权一旦收回,你什么都不是。

但是到了苏轼,情况变了。苏轼依靠写诗作文,依靠最新的印刷技术,居然获得了一种隐性的、独立于皇权之外的权力,这就给大宋朝上上下下出了一道新难题。作为后人,我们都知道,这种权力要想用好,找到稳定且明确的边界,成为良性的社会力量,还要有很长的路要走。这个时候的大宋君臣们,遇到的只是这种力量的早期形态而已。

你可能会说,咱别过度解释了吧?乌台诗案的那些当事人,怎么可能意识得到这么深刻的社会变局?

不,当时的人不仅意识到了,而且这正是乌台诗案和一般文字狱的区别。

一般文字狱的本质是什么?就是思想罪啊。比如在清代,只要思想不对头,管你是不是出版过的,只要皇帝疑心,一律是犯罪。比如,清朝著名的文字狱,“清风不识字,何必乱翻书”,就是从官员徐骏的私人诗稿里面翻出来的,清风不识字,讽刺我大清是吧?杀头。

而苏轼的乌台诗案,根据朱刚老师的研究,有一种很有趣的审判方式:它要获取的“罪证”必须是苏轼写了给别人传看,从而产生了“不良影响”的作品。换言之,如果仅仅是苏轼自己写了,没有给别人看,就不作为“罪证”。更有意思的是,如果是苏轼写给苏辙的诗,即使里面有讥讽的文字,也不算罪证。你们亲兄弟自家人说话,不算公开传播。

你看看,当时的司法官员把握的这个边界是很清晰的。你自己怎么想,朝廷不管,但是你传播了,你煽动了,你产生恶劣的社会后果了,不好意思,这个要算罪证。

所以,乌台诗案虽然也是文字狱,但它更看重的,不是作者的思想罪,而是它经由传播产生的社会后果。

乌台诗案期间,还有一个小插曲。

你要是看过我们前面的节目,应该记得苏轼苏辙兄弟有一个老恩师,张方平。当年第一次把这兄弟俩推荐给朝廷大佬的人,就是他。这一年,苏轼入狱之后,张方平知道了很着急,但他当时已经退休了,闲住在南京,也没什么办法营救苏轼。

但他还是写了一封奏疏,要南京的地方官代为转交皇帝,南京地方官不敢惹这个麻烦。张方平又让自己的儿子,带着这封奏疏跑到开封去投递。他儿子犹豫不决,最后还是没敢把奏疏送上去。

等苏轼出狱之后,看到了这封奏疏,吓得脸色都变了,直吐舌头。有人问他,你咋了,苏轼没有回答。后来,苏轼的弟弟苏辙也看到了这封奏疏,说,哎,难怪我兄长吓得吐舌头啊,这封奏疏幸好没有递上去,否则要坏了大事啊。

哎,奇怪,张方平不是要营救苏轼吗?怎么反而会坏事呢?原来奏疏里把苏轼狠狠地夸了一顿,说苏轼是天下少有的奇才。苏辙说,苏轼有什么罪?不过是因为名气太大,和朝廷竞争声望。现在如果再夸他是天下奇才,那不更是在激怒皇上吗?

那后来营救苏轼的人,用的是什么方法呢?其实也很简单,就是跟神宗说,本朝开国以来,从来没有杀过士大夫,你自己掂量掂量,要不要开这个头。神宗皇帝其实是一个非常看重个人名声的人,这句话只要听进去了,他就不会杀苏轼的。

你看,这就是苏辙的政治智慧了,他看出来了问题的实质,就是那两句话:苏轼有什么罪?“独以名太高,与朝廷争胜耳。”名气太大,和朝廷竞争声望啊。

一个臣子,在新的印刷技术的帮助下,居然可以获得独立的权力和声望的来源,和朝廷对垒,和皇权竞争,这才是苏轼乌台诗案发生的底层逻辑啊。

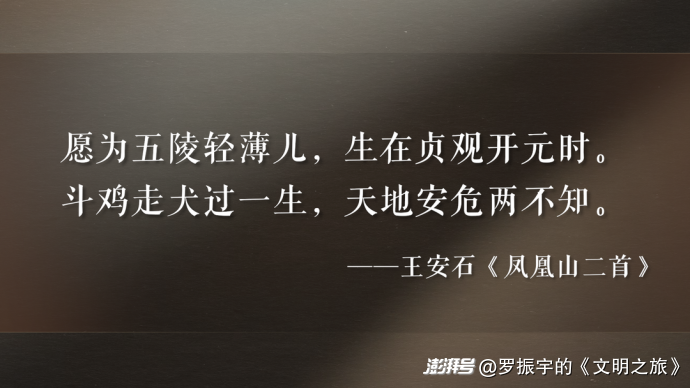

大约就在这个阶段,闲居在江宁的王安石写了一首诗,我给你念念:“愿为五陵轻薄儿,生在贞观开元时。斗鸡走犬过一生,天地安危两不知。”是的,没有做好准备的人,突然遭遇了下一个时代的风雨,真是人生悲剧啊。

但是没办法,有的人在自己的时代里走着走着,往往一不小心就一头撞进了一个新时代。在旧时代里很安全的行为,没准在新时代里就危机四伏。不是有那么一句话吗?什么一粒灰落在什么人头上就是一座山。我们改一下:“上一个时代的一粒灰,落在下个时代的出头鸟头上,就是一座山。”

1079年的大宋朝,苏轼就是这只出头鸟,乌台诗案就是那座突然掉落下的山。

好,下一年,1080年,我们再见。

致敬

公元1079年,我们讲的是苏轼的乌台诗案,

我们似乎看到的是新的印刷技术,给一个人,尤其是苏轼带来的巨大困扰和风险,但在节目的最后,我还是想致敬这个新技术,它第一次提供了一种可能,一个人通过技术,可以生活在所有人里,让整个人类生存在同一个世界,成为可能。

给你读一首惠特曼的长诗吧,《成为自己》中的一段。

我赞美自己,歌唱自己,

我所讲的一切,将对你们也一样适合,

因为属于我的每一个原子,也同样属于你。

……

有斑点的鹰隼掠过并指责我,

它抱怨我的饶舌和闲荡。

我也毫不驯服,我也不可翻译,

我在世界的屋脊上发出粗野的号叫。

白昼最后的残云为我停留,

它把我的身影投在后面,

如同任何一个在阴暗荒野中的身影一样真实,

它诱哄我走向水汽和黄昏。

我像空气一样离去,

对着逃遁的太阳摇晃我的白发,

我将我的肉体化作涡流,

以花边状的碎片漂流。

我把自己遗赠给泥土,

让它从我爱恋的青草中生长,

如果你还想再见到我,

请在你的靴底下去寻找。

你几乎不会知道我是谁或我意味着什么,

但我仍将是你的健康,

过滤并滋养你的血液。

如果一开始没有找到我,

请保持勇气,

在一个地方错过了我,

就到另一个地方去寻找,

我会在某个地方停留,等待着你。

致敬惠特曼,致敬正在蓬勃发展的新技术,它固然让苏轼受了苦,但也让苏轼有机会说,没关系,你在一个地方错过了我,就到另一个地方去寻找, 我会在某个地方停留,等待着你。

参考文献

(汉)刘向 编《说苑》,中华书局,2022年。

(唐)长孙无忌:《唐律疏议》,中华书局,1983年。

(宋)李焘 撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等 撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(宋)苏轼 撰:苏轼文集《中华书局》 ,2004年。

(宋)苏辙 撰:《苏辙集》, 中华书局,2017年。

(宋)苏颂 撰:《苏魏公文集》,王同策等点校,中华书局,2004年。

(宋)朋九万 编:《东坡乌台诗案》,商务印书馆,1939年。

(宋)马永卿 韩瓘 胡珵 撰:《元城先生语录 刘先生谭录 刘先生道护录》,上海古籍出版社, 2022年。

(宋)周必大 撰:《周必大全集》,四川大学出版社, 2017年。

(宋)叶梦得撰:《石林燕语 避暑录话》, 上海古籍出版社,2012年。

(宋)邵博 撰:《邵氏闻见后录》,中华书局,2017年。

(明)沈德符:《万历野获编》, 中华书局, 1989年。

朱刚:《苏轼十讲》,上海三联书店,2019年。

(美)蔡涵墨:《1079年的诗歌与政治:苏轼乌台诗案新论》,卞东波编译:《中国古典文学研究的新视镜——晚近北美汉学论文选译》,安徽教育出版社,2016年,第156—186页。

(美)蔡涵墨:《乌台诗案的审讯:宋代法律施行之个案》,卞东波编译:《中国古典文学研究的新视镜——晚近北美汉学论文选译》,安徽教育出版社,2016年,第187—212页。

(日)内山精也:《传媒与真相:苏轼及其周围士大夫的文学》,朱刚等译,上海古籍出版社,2013年。

曾祥波:《“乌台诗案”供状的记忆失真及其意义》,《文艺研究》,2025年第2期。

周思成:《<乌台诗案>明重编本文献价值评议——以苏轼“供状”的校勘比较为中心》,《文献》,2022年第6期。

张宜喆:《<东坡乌台诗案>供状文本的层次性及苏轼的言说策略探析》,《斯文》,2020年第5辑。

赵晶:《文书运作视角下的“东坡乌台诗案”再探》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》,2019年第3期。

朱刚:《“乌台诗案” 的审与判——从审刑院本<乌台诗案>说起》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2018年第6期。

李裕民:《乌台诗案新探》,《宋代文化研究》,2009年第17辑。

莫砺锋:《乌台诗案史话》,《古典文学知识》2007年第4期、2007年第6期、2008年第1期、2008年第2期。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司