- +1

访谈|从小美人鱼到动漫文化:古典与北欧传统的丹麦再造

在许多人的印象中,古典文明属于地中海世界,与位居北欧的丹麦关系甚远。然而,在这片时常被人“忽视”的土地上,古典遗产不断被激活与重塑,成为丹麦构建国家认同、回应时代变迁的重要思想资源。丹麦对古典文明的吸收,并非仅仅是对希腊——罗马文化的直接继承,而是在古典与北欧的张力中展开的持续文化转化。从安徒生笔下的小美人鱼,到当代动漫文化,丹麦始终在古典传统与现代创新之间,不断重塑其独特的文化身份。那么,古典文化究竟如何在这片北欧土壤中扎根?它又如何与本土的北欧传统互动,共同参与近代丹麦国家认同的构建与民众文化心态的塑造?

今年八月,笔者专访了两位活跃在国际学界的丹麦古典学家——哥本哈根大学Saxo研究所的托马斯·尼尔森教授(Thomas Nielsen)与伦敦大学皇家霍洛威学院的莱娜·鲁宾斯坦(Lene Rubinstein) 教授。2025年10月31日发表的首篇访谈呈现了丹麦古典学的发展脉络与当下境况,本期将聚焦19世纪以来古典文化在丹麦的本土化历程,探讨北欧与古典两种文化基因在丹麦的共存与张力。审视丹麦社会内部古典与北欧传统的并存与交融,将为思考不同文化传统在现代社会的共生之道提供重要启示。

丹麦哥本哈根小美人鱼铜像

除了学院派对古典学的系统研习,近代以来的丹麦文学艺术等领域,似乎也深受古典世界的影响。一个广为人知的例子是汉斯·克里斯蒂安·安徒生(Hans Christian Andersen)。他的多部作品融入了希腊神话意象——例如《小美人鱼》中“人鱼”形象与海上女妖塞壬(siren)之间的呼应;《最不可思议的事》(The Most Incredible Thing)中出现了希腊缪斯,并交织了摩西、亚当夏娃等基督教形象。那么,19世纪丹麦对古典世界的接受,对其政治、社会及文化身份的构建具有怎样的意义?这是否属于更大范畴的古典世界在欧洲的复兴的一部分?

托马斯·尼尔森:18世纪中叶,丹麦成立了皇家美术学院(Royal Danish Academy of Fine Arts),其目标之一是将哥本哈根打造为“斯堪的纳维亚的雅典”。为此,丹麦引进了不少外国建筑师与雕塑家,这些举措在最初属于君主制国家文化政策的一部分。然而进入19世纪,随着君主制本身受到挑战,与王权紧密关联的古典理念也渐受质疑,社会思潮逐渐转向推崇“纯正的北欧文化”(pure Nordic culture)与浪漫主义(Romanticism)。古典与北欧这两种文化形态形成某种竞争关系,这一张力一直延续至腓特烈七世(Frederick VII,1808–1863)时期绝对君主制被废除。显然,古典传统在当时具有相当的影响力——正因其重要,才需要刻意塑造一个对立的北欧传统与之抗衡。在18至19世纪,古典文化的影响主要体现在艺术与建筑领域;大学中的古典学教育非常重要,但受众仍限于少数精英阶层。因此可以说,当时丹麦社会确实存在北欧传统与古典传统之间的张力,甚至在一定程度上,北欧传统正是作为古典传统的“文化对立面”而被构建出来的。

安徒生之墓。2025年8月4日是安徒生逝世150周年纪念日,哥本哈根市政厅当天为其鸣钟致意(采访者摄)

莱娜·鲁宾斯坦:这是一个非常宏大的议题。正如托马斯所说,18世纪末至19世纪的丹麦确实怀抱着将哥本哈根建设为“斯堪的纳维亚的雅典”的雄心,这一理想在建筑、雕塑与戏剧等领域都留下了深刻烙印,尤其是在被称为“丹麦黄金时代”(Danish Golden Age,约1800-1850年)的这段时期。当时众多艺术家都从古典文化与意大利艺术中汲取灵感,例如画家马丁努斯・克里斯蒂安・韦塞尔托夫特・勒比(Martinus Christian Wesseltoft Rørbye,1803-1848)、克里斯滕・席勒鲁普・科普克(Christen Schiellerup Købke,1810-1848),以及雕塑大师贝特尔・托瓦尔森(Bertel Thorvaldsen,1797-1838)。你提到的安徒生也是这一文化脉络中的重要代表,尽管他的主要成就体现在文学领域。

当时的丹麦剧院既直接受到古典传统的影响,也通过莫里哀(Molière)等法国剧作家间接吸收古典元素。因此,要清晰界定这些影响的具体来源颇具难度——哪些源自莫里哀,哪些承袭自罗马剧作家特伦斯(Terence),又或者来自其他古典作品?举例而言,丹麦皇家剧院外矗立着路德维希・霍贝格(Ludvig Holberg)雕像,他本人的戏剧实践就是一个例证。这位曾在哥本哈根大学任教的剧作家,其作品部分用拉丁语创作,部分使用丹麦语,不同文化的影响在他的创作中已然融为一体。关于希腊悲剧在丹麦的接受,虽然其具体上演时间有待考证,但可以肯定的是,到了20世纪,《美狄亚》(Medea)、《安提戈涅》(Antigone)等经典剧目已在丹麦广受欢迎,有的被改编为现代版本,有的则保持原作形式演出。

然而,我认为这种“被构建的北欧传统”实际上也是丹麦与德国复杂关系的一个侧面。当时丹麦君主制政府中不少官员是德国人,那时甚至有这样的说法:“你与情人说法语,与官员说德语,对狗讲丹麦语。”这种文化对立情绪在1864年第二次石勒苏益格战争(the Second Schleswig War,注:第二次石勒苏益格战争是1864年丹麦与德意志联军(主要是普鲁士和奥地利)之间爆发的一场战争,其核心是对石勒苏益格公国的主权争夺。这场战争不仅导致丹麦丧失大片领土,也标志着丹麦从一个多民族王国向单一民族国家的转型,并对其国家认同、语言政策等产生了深远影响。战败后丹麦失去了约40%的领土和三分之一人口,丧失了对德语区的统治权,也失去了作为一个多语言帝国的地位;石勒苏益格–霍尔斯坦地区并入德意志邦联,后随普奥战争并入普鲁士,再成为德国一部分。战后,丹麦知识界开始强调“小国意识(Småstatsmentalitet)”与民族国家观,推动对本国语言、历史、文化的重新定义与强化,与格伦维格的“民众高等教育”理念相呼应,强调以本国历史与文化启发公民意识)后进一步激化。

托马斯·尼尔森:著名丹麦作曲家尼尔斯・加德(Niels Gade,1817-1890)的经历颇具代表性。他曾在德国莱比锡发展并取得巨大成功,然而受当时丹麦与德国间紧张关系的影响,最终选择回国。这一文化冲突也体现在马德维格(Madvig)与蒙森(Mommsen)的学术对立中——马德维格就曾抱怨,他的希腊语法书的德文译本在德语学界未得到应有重视。

1866年的石勒苏益格—荷尔斯泰因地区

当时对北欧文化的重构是否也存在阶级差异?比如,古典教育主要面向精英阶层,而北欧文化更多面向普通民众?

托马斯·尼尔森:在1903年教育改革之前,古典传统确实是丹麦中学教育的核心内容。但19世纪倡导北欧文化的代表人物同样来自上层阶级。19世纪中叶,社会对农民生活充满浪漫想象,这在绘画领域尤为明显。最早一批深入乡村写生的画家很快发现现实中的农民形象与艺术理想相去甚远,于是转而创作理想化的农民形象。这些形象本质上是“被构建的传统”的一部分。

莱娜·鲁宾斯坦:与此同时,民众高等学校运动(Folk High School Movement)以及格伦维格(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig,1783—1872,丹麦牧师、教育家)的影响也不容忽视。19世纪中叶兴起的以农民为中心的社会思潮,既是浪漫主义运动的组成部分,也体现在农村教育改革中。格伦维格推动的民众高等学校运动,核心主张是建立 “民众高等学校”(丹麦语:Folkehøjskole,Folk High School),达到启蒙民众、教化民众的目标。

托马斯·尼尔森:在教学内容上,格伦维格认为当时普遍使用的拉丁文是民众接受教育的障碍,因此大力推行丹麦语教学。与传统学校侧重文法训练不同,民众高等学校用丹麦语教授丹麦历史、乡土诗歌等贴近生活的内容,着重培养公民意识,学生多为青年农民和手工业者等以往缺乏教育机会的群体。这场运动最终成为推动共和制政府(republican government)发展的重要力量,直接促成了1849年丹麦第一部宪法的诞生。

《丹麦海岸:西兰岛罗斯基勒峡湾基特内斯景观》(1843),约翰·托马斯·伦德比(Johan Thomas Lundbye,1818–1848),丹麦国家美术馆(Statens Museum for Kunst)

您提到这场运动推动了丹麦“共和制”的建立,这个过程是否受到罗马制度遗产的影响?就像美国建国之父借鉴罗马经验那样,丹麦在构建国家制度时是否也参考了罗马模式?

托马斯·尼尔森:我刚才用了“共和”(republic)一词,但这是因为我们现在用英语交流。我这里用的“republic”,指的是基于制度而非个人权力的宪政体制,无论议会的具体构成情况如何。

莱娜·鲁宾斯坦:丹麦语中其实不用“共和”这个词,我们使用“Folkestyre”,字面意思是“人民治理”。描述这类非君主制机构的词汇都以“folk”(人民)为词根,比如议会称为“Folketinget”,过去曾有的上议院叫“Landsting”(该院于1953年废除)。这一切都围绕“人民”这一核心概念,这与民众高等学校运动及格伦维格的思想一脉相承。格伦维格还在其丹麦语版《赞美诗集》(Sang-Værk til den Danske Kirke)中将丹麦人民描绘成国家灵魂,该作品巧妙融合了基督教传统与北欧文化。(注:这部诗集很快被丹麦各地教堂采用,取代了此前民众难以理解的拉丁文诗集。)

托马斯·尼尔森:虽然丹麦很早就形成了某种认同意识,但真正坚定的国家认同是在废除君主专制、引入“人民治理”后才真正形成。这个过程与丹麦从小型帝国向民族国家转型的历程基本同步。19世纪40至50年代,丹麦先后将丹属印度(1845年)和丹属黄金海岸(1850年)等重要殖民地出售给英国。可以说,19世纪40年代是多个重大历史转折交汇的关键时期。

莱娜·鲁宾斯坦:丹麦政体的转变,部分原因可归于第一次石勒苏益格战争(注:the First Schleswig War,1848–1851,丹麦语称为 Treårskrigen,即“三年战争”。该战争是丹麦与德意志邦联之间的一场军事冲突,主要参与者包括普鲁士,以及当时由丹麦国王兼任公爵的石勒苏益格与荷尔斯泰因两个公国。战争的根源在于两公国政治地位的模糊性:荷尔斯泰因属于德意志邦联成员,而石勒苏益格虽为丹麦国王的领地,却不属于丹麦本土,居民中既有丹麦人也有德意志人。此外,19世纪民族主义思潮的兴起也激化了矛盾:丹麦民族主义者主张将石勒苏益格纳入丹麦版图,而德意志民族主义者则期望两公国共同并入未来统一的德意志国家。战争于1851年以丹麦的胜利告终,1852年签订的《伦敦议定书》确认了丹麦对两公国的主权,但规定丹麦不得将石勒苏益格并入本土,也不可将两公国事务分割处理。尽管丹麦暂时维持了对两公国的统治,德意志民族主义情绪并未因此消弭,矛盾仅被暂时搁置而未能根本解决,这为1864年第二次石勒苏益格战争及丹麦最终失去两个公国埋下了伏笔。该战争被视为德意志统一进程的早期信号,对丹麦亦影响深远,不仅重塑了其领土格局,也推动了国内政治的现代化改革,包括首部宪法的颁布。第一次石勒苏益格战争也对丹麦艺术发展产生了影响,例如艺术家开始转向西兰岛(Zealand)等更具“丹麦性”的乡村地区,探索民族身份的表达。丹麦国家美术馆所展出的相关画作,便阐释了其与19世纪丹麦民族认同建构之间的联系)。这场战争直接催生了1849年丹麦第一部宪法——《丹麦王国基本法》(Danmarks Riges Grundlov),标志着丹麦由君主专制政体转向君主立宪制。战后,丹麦尝试在石勒苏益格–荷尔斯泰因地区强制推行丹麦语作为官方语言,此举进一步激化了与德意志方面的矛盾。而这一系列历史进程,又与当时德意志的统一运动及其民族意识的觉醒密切相关。

在丹麦国家认同形成过程中,古典传统与北欧文化如何互动?是否存在冲突或融合?

莱娜·鲁宾斯坦:这是一个涉及文化根源的宏大问题。在浪漫主义时期,以格伦维格为代表的学者与思想家,强调维京时代与前基督教时期构成了“真正的丹麦历史”。但是,北欧传统属于多神教,与基督教的一神教义存在根本差异;格伦维格本人身为牧师,却积极推崇被基督教视为“异教”的北欧文化,这本身便构成一种张力。值得注意的是,北欧神话中的神祇常被对应至罗马神话体系,例如弗丽嘉(Frigg)或弗蕾娅(Freja)对应于维纳斯(Venus),战神提尔(Tyr)对应于马尔斯(Mars),奥丁(Odins)对应于墨丘利(Mercury),雷神托尔(Thor)对应于朱庇特(Jupiter)。这种类比方式,类似于希罗多德在描述埃及神祇时类比希腊神祇,以帮助希腊人理解异域文化。

丹麦最早的系统编年史由萨克索·格拉马提库斯(Saxo Grammaticus)以拉丁语撰写,其中融合了大量口述传统与民间叙事,常令人联想到荷马史诗。此外,17至19世纪期间,包括民歌(folk songs)在内的口头传统被系统记录并出版。这些文本大多以丹麦语而非拉丁语或德语记录,反映出本土语言的兴起。同时,冰岛的史诗与萨迦(sagas)也被丹麦、挪威与冰岛视为共同的北欧文化遗产,其文本语言多为古冰岛语或丹麦语等北欧语言,而非拉丁语、德语或法语。

作为研究古典学的学者,我有时会觉得希腊罗马传统和自己的中国文化背景之间存在张力。在丹麦,古典传统与北欧传统是否也有类似的冲突?人们是如何处理这两种文化的?是同时接受两种传统,还是必须从中选择?国家又如何在两种传统之间找到平衡呢?

莱娜·鲁宾斯坦:确实,在丹麦的文化语境中,古典传统与北欧传统之间同样存在张力,然而二者并非泾渭分明。宗教改革后,丹麦教会成为国家教会,其核心文本《新约》源自公元1世纪的罗马帝国,这使得基督教及其背后的古典传统在丹麦文化中占据重要位置。与此同时,北欧文化作为前基督教时期的文化遗产,也在民族认同建构中发挥关键作用。浪漫主义运动将北欧文化与丹麦语复兴紧密结合,强调“我们丹麦也拥有自己的历史”。在法律层面,随着宗教改革的推进,教会法被废除,国王成为法律的根本来源。而中世纪丹麦的法律文本早在13世纪甚至更早就已使用丹麦语书写,是一种独立于罗马法体系的本地法律传统。这也折射出罗马法与丹麦本土法律传统之间复杂的历史互动。然而在现实中,人们往往同时接纳这两种传统,将其融合而非对立。例如,前面多次提及的由格伦维格推动的“民众高等学校”,既致力于弘扬北欧文化,也吸收了古典教育的精神。丹麦人通常不认为必须在两者之间做出选择,而是将它们视为文化认同中互补的两个部分。

我可以用一个具体例子,说明我上中学时,学校如何教授这些传统。我当时就读的欧尔高中学(Øregård Gymnasium)使用了康拉德(F. Conrad)与罗姆希尔德(L. P. Rømhild)合编的《诗与散文》(Poesi og Prosa),作为阅读教材。这套书共四卷,出版于1964至1972年间,内容始于《圣经》文本,涵盖荷马、维吉尔(Virgil)、萨克索(Saxo)的编年史、丹麦语民歌,以及但丁、莎士比亚的作品,也包括丹麦本土诗人如创作教会诗歌的金戈(Kingo)、探讨“欢笑与泪水”的约翰内斯・埃瓦尔德(Johannes Ewald),以及亚当・奥伦施拉格(Adam Oehlenschläger)的《金角》(The Golden Horns)。从这套选集中,我们可以清晰看到丹麦文化如何被置于更广阔的欧洲背景之下,本土语言(vernacular)文学与古典和欧洲其他文学如何在其中共存。当时也有其他几种选集被不同学校选用,内容大同小异。从这些教材可以看出,在学校教育体系中,古典文学与北欧文学始终并行授课。

事实上,丹麦语中有两个词表示“古代”:“Antiken”专指希腊罗马传统;而“Oltid”(字面意为“古老”)则既可指希腊罗马传统,也可指北欧传统。这一语言现象本身就表明,在丹麦的文化意识中,不同传统可以相互共存、彼此丰富。

丹麦皇家剧院前路德维格·霍贝格雕像(采访者摄)。路德维格·霍贝格(Ludvig Holberg,1684—1754)是丹麦极为重要的新拉丁语作家。他的喜剧作品很可能受到古罗马拉丁喜剧和当时新兴的法国喜剧的双重启发,并反过来影响了丹麦艺术家如尼古拉·阿比尔高(Nicolai Abildgaard,1743—1809)等人 。

北欧神话在现代流行文化中也很受欢迎,比如漫威电影中的雷神托尔,日本最近出了一部以冰岛萨迦为灵感的动漫《冰海战记》。古典学界常讨论希腊罗马神话在流行文化中的接受,但北欧神话同样引人注目。您认为北欧神话与希腊罗马神话的接受有何异同?

莱娜·鲁宾斯坦:北欧神话在流行文化里确实很受欢迎,但二战后它面临一个问题:北欧神话的日耳曼版本曾被纳粹意识形态利用。比如瓦格纳(Wagner)的歌剧,就被用来强化 “雅利安遗产” 的概念,这导致北欧神话在战后的丹麦变得有些敏感。我父亲就完全拒绝听瓦格纳的音乐,因为在德国占领丹麦期间,广播里经常播放瓦格纳的作品,这让他对瓦格纳的音乐格外敏感。我甚至会因为喜欢瓦格纳的一些作品而有点内疚。

尽管如此,战后的学校教育中,北欧神话还是通过翻译的萨迦和史诗得以传播,没有被纳粹意识形态污染。我们上小学时就读过翻译版的萨迦。再比如丹麦作家维利・索伦森(Villy Sørensen,1929-2001),他对古典学非常感兴趣,不仅翻译了塞内卡(Seneca)的作品,还写过关于北欧神话的书籍,包括《诸神的黄昏》(Ragnarök: En gudefortælling),讲述世界的毁灭与重生。

日本漫画家幸村诚创作的《冰海战记》(Vinland Saga)。注:《文兰萨迦》(Vinland Sagas)指中世纪冰岛的两部萨迦——《格陵兰人萨迦》(Saga of the Greenlanders)和《红发埃里克萨迦》(Saga of Erik the Red)。两者记录了公元 1000 年前后北欧维京人横渡大西洋、抵达北美“文兰”(一般认为是今加拿大纽芬兰一带)的航行与定居尝试,是研究维京人早期登陆美洲的重要材料。有意思的是,日本漫画家幸村诚创作的历史漫画及其动画改编作品《冰海战记》也使用了Vinland Saga的名字。这部作品借鉴了《文兰萨迦》,讲述了主人公托尔芬的成长与对无奴役、无暴力的理想之地——文兰(Vinland)的追寻。19 世纪北欧文化在丹麦的复兴主要由格伦维格等人引领,有趣的是,格伦维格在日本也有很大影响力。

除了神话,古希腊戏剧在当代丹麦依然不断被改编与重新演绎,比如1977年Kirsten Olesen在Strøghus Teatret演出的欧里庇得斯的Electra,以及1988年由Lars von Trier改编的《美狄亚》,都是古希腊戏剧在丹麦被改编的重要案例。您如何评估这些演出对丹麦公众理解古典文化的影响? 为什么《美狄亚》和《安提戈涅》等古希腊悲剧在丹麦如此受欢迎?

莱娜·鲁宾斯坦:《美狄亚》之所以在丹麦广受关注,首先在于其本身是一部扣人心弦的悲剧,加之存在优秀的丹麦语译本。剧中人物的心理转变、美狄亚为复仇不惜杀害自己孩子的抉择,以及她与合唱团、伊阿宋之间的复杂互动,构成了强烈的戏剧张力。伊阿宋所表现出的冷漠与疏离,也增强了剧作的情感感染力。相比之下,《安提戈涅》的接受则与特定历史语境紧密相连。这部剧在二战后尤为受到重视,因为它深刻探讨了个人对抗法律与权威的合法性问题,触及个体良知与道德责任之间的张力。例如,德国剧作家布莱希特(Bertolt Brecht)就曾改编《安提戈涅》,借古喻今,影射当时德国的政治现实。安提戈涅作为个体良知与道德勇气的象征,在战后社会引起广泛共鸣。

我们可以用沃尔・斯普罗格(Ove Sprogøe, 1919–2004)的例子看一下古典戏剧在当代丹麦的接受。他是一位知名的影视与戏剧演员,其妻子伊娃・斯普罗格(Eva Sprogøe)为协助他的舞台演出,曾以成人学生身份在哥本哈根大学研习古希腊文学,并从事希腊悲剧的翻译工作。还需指出的是,丹麦的中学教育体系确保所有学生——无论其选择科学方向还是人文方向——都须修读一至两年的古典文明课程,并至少阅读一部古希腊戏剧的译本。在我求学时期,多数学校会选择《美狄亚》,《安提戈涅》也颇受欢迎。这些作品被视为适合青少年阅读的经典文本。当然,当时并非所有年轻人都能进入中学就读;但中学毕业生均通过译本接触过至少一部古希腊戏剧,以及一卷荷马史诗。

丹麦语译本德摩斯梯尼(采访者摄)

我在哥本哈根的二手书店看到摩根·汉森翻译的吕西亚斯(Lysias)演说辞的丹麦语译本,而较新的德摩斯梯尼《反腓力演说》丹麦语译本有政治家写序。演说与修辞为何在丹麦的古典学研究中如此重要?政治家为什么会为这些译本写序?

莱娜·鲁宾斯坦:正如我们之前所讨论的,丹麦的中学教育体系普遍采用古典著作译本进行教学,这使得古典文本在受过教育的公众中具有广泛的认知基础。对政治家而言,引用这些文本不仅能够增强论述的权威性,也更易被具备古典背景知识的受众所理解和接受。我个人的学习经历就是一个例证:我接触的第一篇古希腊语原文就是吕西亚斯的《论杀害埃拉托斯特涅斯》(On the Murder of Eratosthenes)。这篇演说被选为古希腊语学习的入门教材具有双重考量:其一,其语言相对简洁明了;其二,文中几乎囊括了古希腊语所有的动词形态,非常适合教学。更重要的是,吕西亚斯的演说内容很有生活气息——这篇关于妻子不忠引发的案件,虽然发生在2400年前,但现代人依然能与其中展现的情感冲突产生共鸣。对16岁的中学生而言,这种既遥远又熟悉的特质,恰恰构成了古典文本的独特魅力。

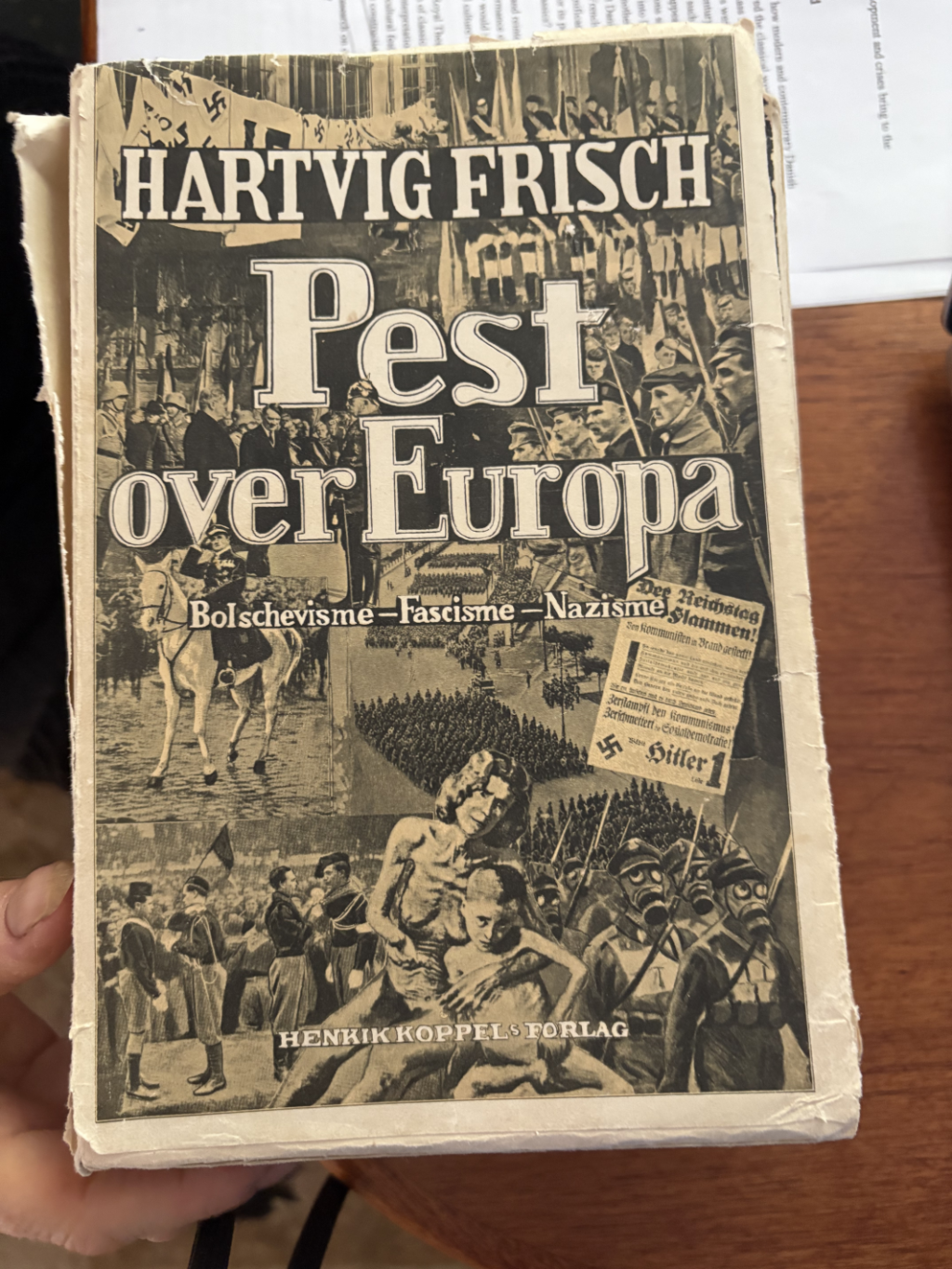

进入20世纪,西塞罗的作品在丹麦获得了新的时代意义。他的《反喀提林演说》因捍卫共和、反对暴政,在二战期间引起了强烈共鸣。丹麦读者很自然地将演说中的抗争精神与当时抵抗德国占领的斗争联系起来。这一现象在学者哈特维希・弗里施(Hartvig Frisch)的身上得到了集中体现。这位从中学教师转型为国会议员的社会民主党发言人,在1942年出版了《西塞罗为共和而战:〈斥腓力演说〉的历史背景》(Cicero's Fight for the Republic: the historical background of Cicero's Philippics)。早在1933年,他就出版了《瘟疫席卷欧洲:布尔什维主义、法西斯主义、纳粹主义》(Pest over Europe: Bolschevisme, Fascisme, Nazisme),对当时欧洲的政治局势进行了尖锐评价。德国占领丹麦后,他因该书被逐出议会,随后在哥本哈根大学担任古典学教授期间,相继出版了《雅典政制》(The Constitution of the Athenians,1941)和《古代的强权与正义》(Might and Right in Antiquity,1944)等著作,始终保持着从古典视角审视当代问题的学术取向。

值得一提的是,《瘟疫席卷欧洲》的封面设计颇具深意。我曾以此做过测试,多数人推测其出版于1937或1938年,当得知实际出版于1933年时无不感到震惊。该书不仅剖析了当代欧洲的危机,还援引了公元前411年雅典“四百人寡头”政变等古代案例。弗里施从古典历史中汲取智慧,深入探讨了北欧民主的传统。他认为北欧农民推动了议会制度的胜利,奠定了政治民主的基础——这一观点在当时的丹麦具有特殊意义。丹麦本身是农业国家,农民也是“人民”的重要组成部分。1933年,出身雪茄厂工人、曾积极参与工会运动的首相托瓦尔・斯陶宁(Thorvald Stauning)推动了一系列重要的社会改革,制定了新的社会保障法,有效缓解了丹麦比周边国家更为严重的社会危机。

Hartvig Frisch, Pest over Europa 1933 年版扉页 (采访者摄)

封面图片上的事件是否都发生在德国?

莱娜·鲁宾斯坦:有些与一战有关,比如克里斯蒂安十世(Christian X)骑马跨越边界的仪式。当时石勒苏益格举行了全民公投,北部选择回归丹麦,国王骑马跨越边界,象征着回归。这是对一战的回忆。封面上的防毒面具也与一战相关,德国的饥荒是战争带来的后果,还有纳粹宣传册,这些都是战争引发的社会影响。布尔什维克(Bolshevik)指的是俄国的情况。

弗里施是个有趣的人物。知识分子在战争中的选择很耐人寻味,比如法国年鉴学派的马克·布洛赫曾加入法国的抵抗运动。学者在战争中的个人选择以及为国家做的事情很值得关注。

莱娜·鲁宾斯坦:弗里施确实是一位值得深入探讨的知识分子。我的祖父曾与他共事:战后弗里施出任教育部长,而我祖父自1950年起担任中学校长。弗里施在战后因反对针对通德者设立追溯性死刑(retroactive death penalty)而引发争议。他认为这种任意定罪的做法,违背了基本的法治原则,但这种反对也招致对他本人的谴责。另外,尽管他曾被德国占领当局驱逐出议会,但并未直接参与抵抗运动。与之形成对比的是另一位古典学教授卡斯滕・赫格(Carsten Høeg, 1896–1961),他在抵抗运动中表现活跃,战后也成为丹麦社会的重要人物。

德国古典学界在纳粹时期则经历了更为严峻的考验。当时许多杰出的古典学家是犹太裔。我祖父的堂兄在柏林大学攻读博士学位时,因马克思主义立场于1933年被开除;当他试图转往其他大学提交论文时,又因犹太身份遭拒,最终在瑞士巴塞尔(Basel)完成学业。他曾留在德国从事地下抵抗活动,直至1937年因形势危急被迫离开。而资助我祖父在哥本哈根求学的亲属,于1942年试图逃往丹麦时被捕,最终不幸死于集中营。德国古典学界的许多重要学者因犹太身份被迫离开或被杀害。

(作者系山东大学历史学院助理研究员、伦敦大学皇家霍洛威学院古典系玛丽·居里学者。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司