- +1

公元1087年:一场政治和解有多难?

楔子

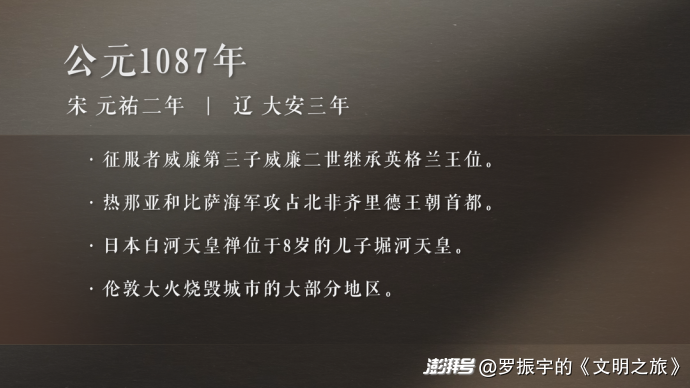

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你穿越到公元1087年,大宋元祐二年,大辽大安三年。

这一年的2月13号,司马光回到了他的故乡,陕州夏县,就是今天的山西夏县。不过,回来的不是他本人,而是他的灵柩。司马光是上一年的10月在开封去世的,在大宋首席宰相的位置上工作到了最后一刻。这次归葬故乡,护送棺木的队伍非常隆重,一位是户部侍郎,这是朝廷的代表;还有一位是内侍省的宦官,这是皇家的代表。此外,从四面八方赶到夏县来给司马光送行的,还有好几万人。下葬的时候,哭声震天。大宋一代名臣司马光,生荣死哀,就这么隆重地谢幕了。

过去这二十年,大宋政坛上有两面旗帜,猎猎飘扬,也指点着不同的方向。一面旗帜是王安石,他要以新法破旧局,富国强兵;另一面是司马光,他要以旧制稳根基,安民守常。可是,就在上一年的5月,王安石去世了,得年六十六,到了10月,司马光又走了,享年六十八。两面旗帜相继倒下了。

他们这一倒,背后的意涵却略有不同:王安石走了,标志着一个时代的结束,这是熙丰变法的终章;而司马光这一走,定海神针一撤,却开启了此后元祐、绍圣年间政坛大乱斗的序曲。

这不,司马光刚去世,马上就有人上书皇帝。先是夸了司马光一通,然后笔锋一转,直接就说,皇上,司马光当宰相的时候,还能镇得住那些小人,现在他一死,咱们当务之急是什么?就是赶紧干掉那些小人啊。你看,有人着急借着司马光的死,继续清算敌人,掀起更残酷的政治斗争。

其实,这个时候,旧党已经大获全胜了。神宗皇帝时代提拔起来的所谓新党,这个时候基本上已经被一扫而空了。那还斗争个什么呢?新党没有了,可以旧党内斗啊。比如,到了这一年,1087年,程颐在中央朝廷被斗得待不住了,回到了洛阳;这一年,范仲淹的儿子范纯仁,因为是旧党中的温和派,也被斗得灰头土脸;也是这一年,旧党中的另一个温和派苏轼也不断被攻击。熬到后年,他终于也去了杭州。

大乱斗时代就是这样,任何一派的胜出都不意味着乱斗的结束。胜了的,可以内部分裂,斗争继续;败了的,可以卷土重来,斗争升级。不知道司马光的在天之灵,看着此后的政局演化和恶化,会作何感想?

回想两年前,神宗皇帝去世,司马光众望所归,回到朝廷执政。那个时候,他想的是什么?

首先当然是拨乱反正,给新法踩刹车。但是你想,司马光是个政治家啊。一个政治家的理想,不可能只是对某种现实的否定,他既得有破,也得有立,他也必须提出自己理想的政治图景。那司马光的理想图景什么样呢?你别忘了司马光的另一个身份,他刚刚写完《资治通鉴》,还是一个大历史学家。看了那么多朝代的兴衰,他描绘的政治图景肯定会有一个很超越的着眼点:不仅是要一般的国泰民安,他还要能避免本朝的衰落。

那怎么能避免呢?方诚峰老师在这本书《北宋晚期的政治体制与政治文化》里面说,司马光到了晚年,其实已经有了一整套答案,核心就是三条:第一,得有一个多元意见并存的政治局面。大家意见不同,该争就争,该吵就吵,不怕。为啥?因为有第二条啊,上面还有一个理想的君主,能够乾纲独断,保证国家的正确的方向。如果争议太激烈,会不会让政治秩序混乱呢?所以司马光还有第三条:选择人才的时候,要以德行为先。这样,即使意见很多元,也不会伤害政治秩序的稳定。君子之争嘛,不会胡来的。

司马光这套答案,其实就是《论语》里讲的那句话:“君子和而不同”。我们意见不一致,但是上有明君,下有君子,不同的意见相和相应,既有秩序,也能避免犯错误。你看,这本来是一个多好的理想设计?

说到这儿,你可能就会奇怪了:既然司马光追求和而不同,那他最后这个阶段一年多的执政,应该力求调和新旧两派,让大家都能在朝政中发挥作用才对啊?为什么他这一走,反而留下了一个争斗不息的、更加撕裂的局面呢?

今天这一期的《文明之旅》,我们就来看看生命最后阶段的司马光,看看一场政治大和解为什么那么难?

失败的调停

我们首先明确一点:司马光到底想不想调和新旧两派的矛盾?

过去我们读宋史,往往会有一个粗略的印象:司马光这次上台执政之后,非常偏执,一定要全盘、彻底地废除新法,连自己阵营里的同志的劝也不听。苏轼不就劝他嘛?免役法其实没有那么糟糕,司马光不听,一定要废掉。气得苏轼回家,一边脱衣服一边叹气,什么司马光,简直是司马牛啊,怎么跟牛一样倔啊!

是的,司马光是很倔。但是请注意,他在政策上的坚决和保守,并不妨碍他在人事上宽容和隐忍。

其中的标志性事件,是上一年王安石死之后,司马光的态度。当时,司马光已经病得上不了朝了,所以手写了一份建议。核心是两条:第一,王安石这个人,文章和道德,过人之处很多,但是性格不好,才有今天的结果。所以我们才要变革。但是!第二条来了:现在王安石去世了,必然有小人要诋毁他。我建议,朝廷该给他的荣誉和待遇,一定要给足。你看,司马光的态度是:许王安石犯错误,不许咱们不厚道。我们厚道的目的,也不是当一个烂好人,而是要为天下的风气做个表率。所以,在上上下下都在反对王安石的气氛中,王安石居然还被赠了一个“太傅”的官职,享受了极高的哀荣。

这还不仅是对王安石。对于王安石的那些小弟,那些神宗皇帝提拔起来的新党骨干,司马光的态度,也没有搞什么势不两立、穷追猛打。你们不是跟我观点不一样吗?没关系,各自表达嘛,最后看垂帘听政的高太皇太后怎么定就好。这就是司马光当时追求的“和而不同”。

比如,对于蔡确,这是神宗留下来的新党,当时还担任首相呢。按照大家心照不宣的政治规矩,新皇帝上台,老宰相肯定是要辞职的,得给新皇帝留下自己布局的空间嘛。但是这个蔡确就是假装不懂规矩,就不走,在首相的位置上又赖了将近一年,司马光只能屈居他的副手。司马光这边的小弟不断猛烈攻击蔡确,司马光还拦着,说别介啊,没准人家很快自己就申请辞职呢,何必做得这么不留余地呢?

再比如,当时新党阵营里还有一个厉害的角色,章惇。将来我们会多次提到他。这个时候的章惇,是枢密院的长官,也是宰相级别的高官。因为章惇是一个非常难得的行政人才,处理政务脑子又快又清楚,经常当面怼得司马光非常难看。那司马光怎么办?他没有针锋相对,也没有安排小弟攻击章惇,他的办法居然是,托苏轼给带个话。苏轼这个时候也是刚回到开封,而且苏轼和章惇的关系很好,他俩都是嘉祐二年的进士。司马光让苏轼给章惇带话:给个面子?能不能不要在朝廷上互相为难?

你从司马光的这个动作可以看得出来,跟这些新党人物同朝为官,他也很难受,但是他并不觉得,一定要把这些人撵走,自己才能一申壮志。没必要,“君子和而不同”嘛。

再过个百把年,南宋思想家朱熹就说,司马光这个姿态很不妥啊。怎么还能给王安石一个太傅的礼遇呢?这个时候,就应该明明白白地说清楚王安石错在哪儿,还天下人一个是非曲直。你怕担个搞朋党的罪名,结果是这边用几个人,那边用几个人,不问是非,让坏人混进自己的队伍,这下场还能好得了?

是的,站在后人的角度看,搞什么调和?要什么宽容?还不如把新党一网打尽,都剩自己人了,这不就好干活了吗?打扫完屋子再请客,多爽快?

但是,如果你站在历史现场,哪有那么简单?搞政治,有一个很直白也很经典的表达:什么叫政治?就是把拥护我们的人搞得多多的,把反对我们的人搞得少少的。所以,尽量缩小打击对象,团结一切可以团结的人,这是成熟政治家的本能。

而且你想,这是什么时候了?元祐年间了,距离王安石开始搞变法,已经快20年了。这20年间,成长起来的行政官员,几乎全部是新法派的。他们有经验、有能力、有组织。这些人都不用,都靠边站,那用谁呢?

我举个例子,司马光要改革免役法,让户部来主持这件事。结果一看,这个时候的户部尚书是曾布,就是唐宋八大家之一的曾巩的弟弟,王安石的小弟。曾布说,嘿嘿,不好意思,当年这免役法就是我主持制定的,事无巨细都是我干的,你现在让我自己动手推翻它,那不是出尔反尔吗?我干不了这事。您另请高明吧。

你看,这个时候朝廷里的行政人才,几乎都是新法派。反过头来看司马光的保守派阵营,空有一肚子的道理,一腔子的热血,就是没有人才去干活。所以,司马光能按后来朱熹说的,先把新法派全部干掉,然后再改革吗?不现实嘛。

其实,也不仅是司马光想调和新旧两派的矛盾。如果你站在新法派阵营这边来看,他们也是非常愿意被团结的。

你想,新法派好些人,在神宗时代之所以能被提拔起来,不就是因为他们愿意干皇帝让他们干的事儿吗?理想主义的成分自然就淡一点,实用主义的色彩就相对浓一些。那好了,现在上面换风向了,要废除新法了,对于新法派来说,把这个弯子转过来,有什么难的?咱愿意配合啊。

现在的年号叫“元祐”,什么意思?就是神宗皇帝的年号“元丰”中的“元”字和此前仁宗皇帝的年号“嘉祐”中的“祐”字,各拿一个字凑出来的嘛。请注意,定这个年号的时候,宰相还是新法派蔡确呢。他定这个年号什么意思?就是掺和啊。你们要是嫌神宗皇帝元丰时代的新法不好,要不我们就往里兑点水?把仁宗皇帝嘉祐时代的传统做法往里掺和一点?

你看,新法派的人,是愿意主动往中间凑凑的。这本来是政治和解的非常好的起点。但是很遗憾,他们怎么往中间凑,也没有用。

我给你举三个例子,给你看看新法派阵营中的三种反应。

第一种反应的代表是蔡确。蔡确是这个时候的首相,他也知道自己的地位岌岌可危,所以没关系啊,高太皇太后相信司马光,那就听司马光的。哦,司马光要废掉免役法?可以啊。废!怎么废?不用讨论细则,就把司马光要求废掉免役法的奏疏原样照抄,然后后面批上两个字:“依奏”,就这么办,当圣旨发下去就行。

你可能会说,这不是有意给司马光埋雷吗?这么粗糙的圣旨,下面怎么执行?执行不了,大家就会怪司马光啊。蔡确可能是有这个阴险的心思在里头,但是,你司马光想怎么办就怎么办,这个投降认输态度还是很清晰的。这是第一种态度:投降。

第二种反应的代表是蔡京,就是后来的那个大奸臣,现在的开封府知府,他也是新法派中的人物。蔡京就不止是投降了,而是要投靠,要迎合。司马光不是要废掉免役法吗?这么重大的法令变更,按说最难的就是开封府。大城市嘛,情况复杂。但是蔡京说,没问题,我五天就能办完。果然,五天就办完了。然后跑去向司马光汇报,司马光感动得直表扬他,啊呀,如果人人的像蔡京你这样,那该多好!你看,没点才能,还真当不了蔡京这样的奸臣。

除了投降和投靠之外,还有第三种反应,那就是想办法做点事儿,拾遗补缺,真的帮着把事办成。这里面的代表人物就是章惇。

前面说了,章惇是一个很厉害的行政干部。他看出来,司马光的奏疏当中是有漏洞的,直接发下去是执行不了的。于是他就建议,首先要调动地方干部的积极性,拿出各地的可行办法。不搞一刀切,然后呢,找两个地方来试点,一边试点方案,一边培养人才,最后再全国推开。我们今天的人一听就知道,章惇不愧是行政高手。就该这么办啊。

你看,新法派里的三种人,三种突围求存的方法:投降的、迎合的、支招儿的,你说,哪种方法会有用呢?

不好意思,哪种也没有用。

对于保守派的台谏官来说,你投降,证明你背后一定还有阴谋;你迎合,证明你人品差;你拾遗补缺,帮着想办法,办法当然是好的,但是你还是坏人啊。不管你们怎么做,都恰恰更加证明你们是坏蛋,统统都应该赶走。

其中,这些人对章惇的评价最令人感慨。其中有一份攻击章惇的奏疏,大概意思是:司马光原来的方案,可能有点问题,章惇提的意见,我虽然没看,但是其中肯定有可以采纳的地方。那就采纳啊,关键是把事办成嘛。

听到这儿,还挺理性的。但是接下来的话风是这样的:但是!章惇这么说,就是为了让大家看到司马光不如他。司马光就是有错误,也是君子。章惇就算说对了,也是小人。既然是小人,那咱们把他罢免了吧?

你听听这个逻辑。到了南宋的时候,朱熹也发表了一通针对章惇的言论,歌词大意是这样的:在免役法的问题上,司马光的说法前后矛盾,被章惇抓到了痛处。章惇说得对。但是,他是个不好的人——这是朱熹的原话——所以大家还是攻击他,还是希望看到他被赶走。

听到这里,我估计你会长叹一声:原来如此啊。原来不是什么新法、旧法的问题,也不是态度和能力问题,原来只有一个真问题,那就是派系问题:非我族类,其心必异。共存?不接受。投降?连投降也不接受。

好了,现在我们把局面再摆一摆:自从神宗皇帝去世,高太皇太后垂帘听政,到司马光去世,在这一年多的时间里,保守派上台,司马光是领袖。里面的态度是,政治路线上坚决要走回头路,废掉新法,但是在组织路线上,不妨可以宽容。

但是保守派的舆论大军们不这么看,政治路线上,你们大佬们讨论,我们没有成见,但是在组织路线上,我们要除恶务尽,管他们什么表现,只要他是大家眼里的新法派,统统要打倒,统统要清算。

把这个局面看清楚了,我们还是要把目光投向司马光:你作为保守派的领袖,你会怎么化解这个矛盾呢?

奇怪的司马光

其实,保守派的几个大佬,不只是司马光,还有像吕公著、范纯仁,宰相班子里的几个人,这个时候都觉得不能再翻旧账、搞撕裂了。所以,在上一年,他们还推动了一份诏书的出台,叫《务全大体诏》——“关于一定要顾全大局的朝廷号召”。

里面大概的意思就是:现在该清算的人已经清算得差不多了,下面能不能不闹了?得饶人处且饶人,不要伤了和气。所以,就算以前某某人是新法派的,以后也不要追究了,台谏官也别弹劾了,给人家一个改过自新的机会。

用今天的话说,这份诏书的精神就是,“放下包袱、轻装前进,团结一致向前看”。但是有一拨人还是不肯,就是保守派的台谏官。他们激烈地反对:凭什么不让好人说话?凭什么要姑息坏人?到最后,诏书发出来的时候,还是不得不拿掉了几个字,就是“台谏官也别弹劾了”这几个字。

这样一来,就形成了一个很别扭的场面:新法阵营里的官员们,朝廷已经原谅你们了,但是台谏官该怎么骂你们,还可以继续骂。这还怎么团结一致向前看?一次和解的努力,就这么破产了。

好,现在我们把视线转向司马光。在这个乱哄哄的过程中,他是怎么当的宰相呢?在赵冬梅老师的这本书《大宋之变》里,我看到了几个细节,几个令人震惊的细节。

如果你是司马光,作为宰相,你应该怎么开展工作?每天坐在办公室,手挥目送?耳提面命?出主意、搭班子、带队伍?不好意思,这个真没有。司马光身体不好,不仅不怎么上班,而且也不怎么跟同事沟通。

举个例子。司马光在这个阶段最重要的合作者,他的副宰相,是吕公著。这两个人,从年轻的时候就认识,而且交情还特别好,当年号称“嘉祐四友”嘛。这次出山,两个人也是前后脚回到的朝廷。那你想,两个老朋友,政治立场一致,一起受了多年的委屈,这回又成了肩并肩的战友,这关系应该多密切啊?

但是司马光后来在奏疏里说了这么一句话,说,吕公著回到朝廷七个多月了,我们只在公开场合中见过一面,从来没有私下见过,也没有什么书信往来。

啊?这叫什么老朋友?又是怎么当的新战友?你们正副手之间不交流、不沟通,怎么合作执政?是不是有点儿匪夷所思?

还有一位,范纯仁。司马光当宰相的时候,范纯仁被任命为枢密院的二把手,进入了执政核心。这两个人私交也非常好,甚至范纯仁这次提拔,就是司马光推荐的。

但是,范纯仁一旦进入领导班子之后,两个人的沟通突然就中断了。中断到什么程度呢?

话说上一年的6月份,国家财政遇到困难,范纯仁就建议说,要不咱们恢复一下王安石新法中的青苗法,就是放点高利贷,给朝廷挣点钱?请注意,这是6月的事儿,到了9月,司马光才得知这件事。那还了得?恢复新法?重病中的司马光,挣扎着起了床,哆哆嗦嗦地上朝要见高太皇太后,站在帘子外面激动地大声喊:是哪个奸臣,劝陛下要恢复青苗法?当时范纯仁也在场,吓得面无人色,站在那儿不敢接话茬儿。行了,司马光这么一吼,恢复青苗法的事儿就此打住。

但是你不觉得奇怪吗?一个执政班子里的人,你们平时不沟通的吗?遇到不同意见,就不能在宰相群体里面先协调解决吗?非要跑到太皇太后面前去争个胜负?这样的同事关系,多古怪啊?

那你说,这是因为他岁数大,身体不好,所以沟通能力下降,才导致这个状态吗?不是,他是主动要这么做的。

你从一件事情里就看得出来,司马光这次回来当宰相,在自己家的客厅,在客人坐的位置旁边贴了一张纸,上面写了几句这样的话:各位客人,如果你对朝政有什么意见,那就请你写个正式的奏章,报给朝廷。我跟同事走程序,你等圣旨吧。如果你对我有什么意见,也请你正式写封信,封上口,让差人转送给我,你要是说的有道理,我改。如果你要托我办事,甭管是谋个官职差遣还是关于什么案子,你也正式写个文件,我和同事商量着办。但是,如果你来我家做客,所有上面这些事,都请你免开尊口啊。

你看,这还不仅是公私分明。这其实是在说,所有的沟通,都请做正式沟通,我不接受和任何人就任何事做私下的非正式沟通。

有点经验的管理者都知道,要想团队有战斗力,非正式沟通甚至比正式沟通还要重要。比如说,一家公司,既得有开正式会议的会议室,也得有非正式沟通经常发生的场所,比如茶水间。据说,某个硅谷大公司的餐厅,要把就餐排队的时间精准地控制在4-5分钟。为啥?因为各个部门的人在排队取餐的时候,可以随机地聊一会儿,这是激活组织活力的好办法。那为什么不能更长一点呢?更长一点,大家就会把手机掏出来了,沟通又消失了嘛。

有一次,我跟一个工厂的车间主任聊天。他说,我平时对工人们很严格,能拉得下来脸管理,是因为每个月末,我们都有一笔经费跟工人们喝一顿大酒。在酒桌上,我要跟工人称兄道弟,甚至抱头痛哭。第二天,把脸一抹,我才能继续该怎么严格还怎么严格。要不然,你以为工人会服你那一套?你看,非正式沟通甚至是正式沟通的前提。

回到司马光:你现在是宰相了,上有太皇太后的倚重,下有朝野上下的期待,你是一把手,你可以不干具体的事儿,但是你不可能不做人际之间的沟通啊。尤其是和自己立场一致的战友,吕公著、范纯仁这样的,交交心、透透底、协调一下立场、统一一下口径,这是必须的嘛。否则你怎么当领导呢?

你可能会说,这是因为司马光行政能力比较差。他本来就不是一个事务型的官员嘛。确实,这也是当时人的共同看法。

但是我总觉得,这个解释还没到究竟。

事务性的能力比较差,甚至没有什么行政经验,都不怕,为官这么多年,司马光总见过别人怎么处理行政事务,现在担任了一把手宰相,为了把责任担起来,可以学啊,可以见贤思齐啊,顶多是沟通得不到位,不至于像他这样,主动地拒绝沟通。

而且你去看司马光的为人,他这辈子可能有点迂,但也绝不是一个不通人情的人。在洛阳写《资治通鉴》的时候,邵雍、富弼、文彦博这些老朋友请他出去玩,喝酒吟诗什么的,他也是乐于奉陪的。他不是有一句诗吗?“我以著书为职业,为君偷暇上高楼”,我很忙,但是忙中偷闲玩一下也行啊,你看,并没有不通人情世故啊。

所以,是不是还可以有另一个角度的解释:当了宰相的司马光非常清楚自己的声望是怎么来的,他也知道自己在这个阶段大宋政局中的角色,所以,他是在用一种非常明智的方式小心谨慎地维护自己的声望,扮演好自己的角色。

此话怎讲?我们先来看一个问题:为什么神宗皇帝去世,请司马光出山是众望所归?是因为他写了《资治通鉴》吗?当然不是,那本书当时还没有那么出圈。是因为司马光有能力吗?当然也不是。他已经离开京城15年了,对各项工作都隔膜了。用他自己的话说,旧的典章制度都忘了,对朝廷现在搞的新法更是一窍不通。还在职的官员,一百个人当中不过认识三四个,这种状态的人,本来并不适合当宰相。

但是你看看那个场面:神宗去世,司马光回开封奔丧,他走到哪里,都有人围起来看,马都走不动,老百姓开始喊,司马相公别回洛阳了,留下来当宰相吧,给老百姓谋一条活路吧。

一个15年都没有在开封露面的人,凭什么获得如此崇高的朝野声望?凭的是两条:第一,司马光自始至终就是新法的坚定的反对派,从来没有丝毫妥协。在这种政治分歧中,往往就是这样:谁的立场最坚定,持续的时间最长,谁就会成为旗帜型的人物。早在十几年前,王安石就对神宗皇帝说,司马光的才能并不怎么样,但也不能提拔他,一旦他身在高位,就会成为汇集新法反对派力量的一面旗帜。为啥?因为司马光坚定啊。

司马光的声望还有一个来源,就是在洛阳坐了15年的冷板凳。而且也并不是闲着,而是在写《资治通鉴》,进行一场艰苦的长行军。这在当时人看来,是有一点受难色彩的。就像曼德拉后来能当南非总统,最重要的声望基础,不是什么功劳和能力,而是人家做了27年牢啊。一个坚定的、且有过受难经历的反对派,在政治风向发生变化的时候,瞬间就会成为无法替代的旗帜性人物。

所以,你想,司马光回到政坛,他能怎么做?一个风烛残年的老人,身体、精力都不行了。他在元丰七年,就是1084年写完《资治通鉴》的时候,就说自己视力已经不行了,牙也基本掉光了,记忆力也严重退化,眼前的事儿转身就忘。一部《资治通鉴》,已经把他的心血耗干了。到了元祐年间,身体状况只能更差。

现在还要回朝当宰相,他能怎么个当法?难道还能指望他成为那种长袖善舞的政坛高手?不可能了。能力不允许,身体也不允许。司马光给自己打了一个比方,说自己是就像秋天树上的最后一片叶子,在烈风中摇晃,马上就要凋零了。他甚至清醒地说,我现在的处境,世俗之人给了我很多虚名,但实际上我什么都没有,而上上下下对我又有很多期待,我怎么应付得了哦?

设身处地地想,我如果是司马光,这个时候我唯一理智的策略,就是主动当好那面旗帜,我不跟你们讨论怎么妥协,怎么适应现实,那是年轻人的事了。我这秋天树上的最后一片叶子,我能做到的最好的样子,就是像一尊雕塑一样立在山头,也不说话,就是拿手指着一个方向,一直坚持到最后的凋零。

除此之外,他还能做什么呢?

艰难的和解

如果我们理解了司马光最后的处境,也许就可以解释他最后的行动方式了:当一个坚定的保守派,主张废除一切新法,与此同时,关闭和一切人的非正式沟通的通道,把自己的一切行动都透明地摊在桌面上。

他只剩这最后的一丝力气了。他确实没有多余的心力,花在组织协调,做具体的工作上了。他能做的,不过就是留下一个道德上干干净净的、政治方向上始终如一的形象。既然国家在做方向调整,需要一个旗帜性的人物,那我就当好这杆不动如山的大旗吧。司马光本人未必有这份儿算计,但是我们作为后生,可以对他有这么一种推想和体谅。

苏东坡后来对司马光有一个洞察,他说,这位老人家之所以能够有那么大的道德感召力,就是因为两个字儿啊,一个字是“诚”,诚恳,另一个字是“一”,一致。如果要再加两个字,那就是“透明”,用司马光自己的话说,就是“平生所为,未尝有不可对人言耳”,事无不可对人言。

诚恳、一致、透明,这不就是一面旗帜该有的样子吗?“你问我要去向何方?我指着大海的方向。”恕我不再和你们做什么私下的沟通了,让一切都摆在台面上吧,我能贡献给这个时代的,就只剩下我这个倔强的姿势了。有我这杆旗帜在,国家转型的大方向就不会偏,剩下的事,就交给有具体行动能力的实干家了。

遗憾的是,司马光扮演好了自己的旗帜的角色,但是大宋朝没有为司马光准备好保守阵营里的实干家。

后来,苏东坡被台谏官挤兑得在开封是在待不下去了,不断请求到外地做官。临走的时候他在给朋友的信里,发了这么两句牢骚,他说,过去的那人正人君子啊,只晓得追随王安石;今天的那些正人君子呢,只晓得追随司马光。虽然跟的人不同,但一样啊,都是盲从啊。

是的,司马光是旗帜,但是阵营里的其他人不能也做旗帜啊。大宋有一个司马光了,下面该有一些有目标、能实干、想办法、会妥协的业务型干部了,不能都是只长了一张嘴,而且还越来越偏激的人啊。这个时候的大宋朝,不仅需要调转船头,还需要定纷止争往前走啊。等到司马光撒手尘寰,就再也没人能有这样的声望,实现新旧两派之间的政治和解了。从此,北宋后期的政坛大乱斗就拉开了大幕。

这是历史的遗憾,那它能给我们什么启发呢?

给大家推荐一个TED演讲吧。题目叫做《如何发起一场运动》,演讲者是美国作家德雷克·西弗斯(Derek Sivers)。他在这个演讲里有一个洞察:发起一场运动,小到在校园里组织一个活动,大到发起一场社会转型,都需要两种人。

一种是领导者。领导者的任务是站出来。当大家都在随波逐流的时候,他突然站出来做不一样的事,他会非常孤立,他会被人嘲笑,所以,一个领导者最需要的是勇气。

但是,只有领导者,远远不够,一场能成气候的运动,还需要另一种关键角色,那就是“第一个追随者”。第一个追随者,不需要那么多的创造性和那么大的勇气了,但他的任务也不轻松。他的使命是两个,第一,号召更多的人加入,让更多的人看到,哦,加入的风险其实也不高。第二,也更重要的是,只有当他做得好,有建设性的时候,才能把第一个站出来的人的形象从一个孤独的怪人变成一个领导者。

这个原理,在很多宗教的历史上也都有体现。教主站出来了,但是距离宗教的创立还很远。为啥?因为教主的行动方式,在当时人看来,他就是一个孤独的怪人。教主是不可模仿的。只有等到第一代弟子站出来了,比如基督教的圣彼得、佛教的阿难、迦叶,这些人不仅有强大的组织能力和实务行动能力,而且他们追随教主的方式,才是普通人能够模仿的。一个宗教组织的扩张才成为可能。

在历史上,所有伟大的领导人之所以能成,往往也是因为背后有实务型的干部的支撑。比如刘邦身后的萧何,罗斯福身后的劳埃德・霍普金斯。

其实,我们中国人理解这个模型一点也不难。想想,取经队伍中,光有唐僧,没有孙悟空,就斗不过沿途的妖魔。可是光有孙悟空,没有唐僧坚定地要去天竺,队伍只怕也早就散了。

你看,任何一项事业,既需要一位坚定的、精神性的领导者,他们的任务是死死地把住方向;同时,也需要一些身段灵活,方法多样的干部,他们的任务是摆平那些棘手的问题。

今天,我们在1087年,大宋元祐二年送别司马光。我们看到了他生前的努力,也看到他身后的乱象,但是平心而论,司马光没有做错什么,他尽到了自己的责任,扮演好了预定的角色。是这个时代没有为他准备好一批合格的追随者。

一个结构性的人才空洞,空荡荡地摆在那里,向我们展示着一种时代悲剧的样子。

好,这就是我为你讲述的1087年司马光走后的大宋故事。

我们下一年,1088年,要去欧亚大陆的另一边,去看一个现代文明的人类奇迹。下一年,我们再见。

致敬

公元1087年本期节目的最后,我还是想致敬司马光。风烛残年重归政坛的司马光,并没有能够弥合北宋新旧两派巨大的撕裂,但对于这样一个老人,我们也不应该要求更多了。

给你读一首司马光退居洛阳的时候,跟老朋友邵雍唱和的诗吧:

《和邵尧夫安乐窝中职事吟》——

灵台无事日休休,安乐由来不外求。

细雨寒风宜独坐,暖天佳景即闲游。

松篁亦足开青眼,桃李何妨插白头。

我以著书为职业,为君偷暇上高楼。

想起司马光,我们印象里,就是总是那个"平生所为,未尝有不可对人言"的严肃的,甚至有些刻板的老先生的样子,可是,读到那一句“桃李何妨插白头”,你不觉得好高兴吗?春天里粉红粉白的桃花、李花,插在老人家的满头白发上,天地之间一时都明亮起来。

这份明亮,和他那部《资治通鉴》,一直照耀着千年后的中国人,致敬司马光。

参考文献:

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(宋)司马光著,李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》,巴蜀书社,2009年。

(宋)苏轼撰,(明)茅维编,孔凡礼点校:《苏轼文集》,中华书局,1986年。

(宋)苏辙著,陈宏天等点校:《苏辙集》,中华书局,1990年。

(宋)蔡絛撰,冯惠民等点校:《铁围山丛谈》,中华书局,1983年。

(宋)洪迈撰,孔凡礼点校:《容斋随笔》,中华书局,2005年。

(宋)黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》,中华书局,1986年。

曾枣庄,刘琳主编:《全宋文》,上海辞书出版社,安徽教育出版社,2006年。

赵冬梅:《大宋之变,1063-1086》,广西师范大学出版社,2020年。

方诚峰:《北宋晚期的政治体制与政治文化》,北京大学出版社,2023年。

赵冬梅:《和解的破灭:司马光最后18个月的宋朝政治》,《文史哲》2019年第5期。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司