- +1

直视偏见:马丁·帕尔与彩色摄影史

【编者按】

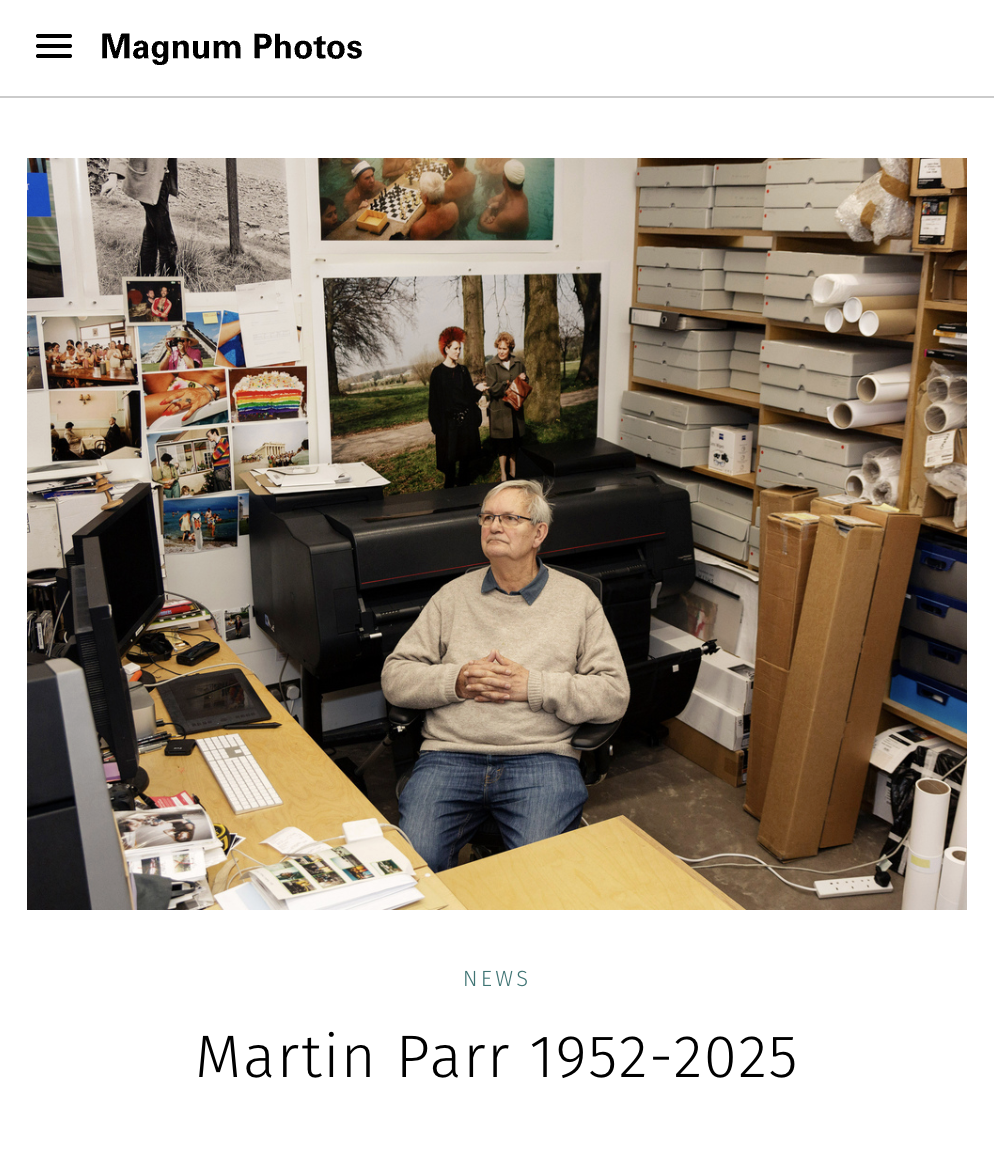

2025年12月6日,英国摄影家马丁·帕尔(Martin Parr)去世,帕尔以彩色摄影和幽默讽刺的摄影风格闻名,他曾多次来到中国,办过几次展览,其中包括2009年在北京的巴黎-北京画廊的首次个展“马丁·帕尔在北京”,2015年在连州国际摄影年展上的“讽刺家”,2025年在上海 Fotografiska 影像艺术中心的“简明扼要”,这些展览均呈现了上述提及的帕尔风格。与此同时,2010年前后,帕尔对中国摄影书产生了浓厚的兴趣,他在北京、法国阿尔勒、美国纽约等地举办过名为“中国摄影书”(Chinese Photobook)的展览,展示了他对于中国摄影书的长久关注。

2015年,帕尔在中国连州国际摄影年展上参与了一场“中国摄影样书比赛”的评选,选出了自己喜爱的中国年轻摄影师的出版物。当时一起参与工作的,时任连州国际摄影年展的策展人大门在得知帕尔去世后写了一篇文章《马丁·帕尔与彩色摄影》,其中讲述了他是如何看待帕尔的摄影的。大门以帕尔、威廉·埃格斯顿(William Eggleston)、斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)、路易吉·吉里(Luigi Ghirri)以及中国摄影师李政德的作品入手,分享了他眼里帕尔在摄影历史中的位置。

马丁·帕尔(1952-2025)。马格南图片社官网截图

澎湃新闻上马丁·帕尔(Martin Parr)的那条讣闻提到了 2015 年帕尔在连州国际摄影年展上担任“中国摄影样书比赛”评委的旧事,当年的比赛是我们跟谷仓当代影像馆合办的。多年后,我们离开了连州,谷仓也淡出了人们的视线,再加上帕尔的去世,感觉恍如隔世。

最早看帕尔的照片,我总把重心放在他对英国工人阶级的残酷调侃上,感觉一个中产摄影师站在安全距离之外,把那些庸俗生活放大到令人反胃,但后来倒更觉得,那是一个时代给自己选择的颜色:荧光黄的泳衣、血红色的塑胶桶、晒焦的粉色皮肤,那些不只是“英国人”的颜色,而是整个晚期资本主义生活的颜色。

也就是在这一刻,我才明白,我看彩色摄影的那条脉络,其实一直是绕着几个人打转:威廉·埃格斯顿(William Eggleston)、斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)、路易吉·吉里(Luigi Ghirri),最后才轮到马丁·帕尔。我想从这几个人物入手,谈谈我自己理解的“彩色摄影史”。

2025年3月13日,英国摄影师马丁·帕尔的个展“简明扼要”开幕,展览主海报上的一款白色墨镜周边成了观众们打卡的“好道具”。澎湃新闻记者 吴栋 图

一、威廉·埃格斯顿

他是那个真正让颜色带着立场的摄影艺术家,1976 年纽约现代艺术博物馆(MoMA)的那场展览被认为是彩色摄影“合法化”的开端,这种说法当然有它的摄影史意味,但在我看来,那场展览真正重要的地方在于第一次把彩色交给那些“没有故事可讲”的地方:洗衣房、后院、停在路边的破车、表情空洞的人。

红顶天花板、蓝车停在绿草旁、地上那一摊来历不明的红色液体——如果抽掉颜色,这些其实都说不上什么,但正是那种略微偏毒的红、略微偏冷的蓝,让场景带上了一点不祥的气味,像是空气里有什么东西腐败了。

无题,1973,威廉·埃格斯顿作品。© William Eggleston。图片来源:网络

我偏心埃格斯顿。他用染料转印法(Dye Transfer)把红色拉得过饱和、拉到失衡,像血放久了开始变质;蓝色则冷得像静脉,是一种有点病态的蓝,这本身就超出了我平常对色彩的理解。后来在《民主的森林》(The Democratic Forest)里,他更是用一种“民主”的狠劲对待一切东西,这些东西平等地分享阴郁的颜色。颜色在他手里,不为了衬托某种“人文关怀”,而是有点偏见的世界观——一旦你看过他那个“红顶天花板”,再看别人用红色去拍室内场景,总觉得少了点什么。

埃格斯顿的路很典型:从黑白、从美国南方的浓烈阴影开始,最后彻底把赌注压在彩色上。美国南方那种宗教气味、酒气和种族暴力混在一起的样子,本来就带着一种“烂在阳光下”的质感,他的彩色只是把这种质感显影出来。

一些场景单看都是微不足道的小事,像那张三轮车的照片,但颜色把小事粘成了心理气候——你会觉得这个地方的时间有点坏掉了,人生被困在某种迟滞里。

埃格斯顿曾说自己“反对明显的东西”,意思是他不相信那些立刻让你觉得“好看、舒服”的彩色,宁愿让色彩有点脏。我恰恰喜欢这种感觉,像是逼你承认世界本来就不是干净的广告,摄影师也没有义务替世界洗白。

对我个人来说,埃格斯顿的重要性还在于让颜色独立出来成为一种伦理姿态——不是“装饰性的风格”,而是“你怎么看待这个地方”。

三轮车,1969,威廉·埃格斯顿的摄影。© William Eggleston。图片来源:网络

二、斯蒂芬·肖尔

肖尔有所不同。他和埃格斯顿常被一起归入美国“新彩色摄影”(New Color Photography):埃格斯顿在拍《民主的森林》时,肖尔沿高速公路拍《美国表象》(American Surfaces)和《不寻常之地》(Uncommon Places)。我对肖尔的感受一直很复杂:一方面承认他在视觉语法上的发明,一方面也觉得他选择了一条极为节制、甚至有点过于稳妥的路。

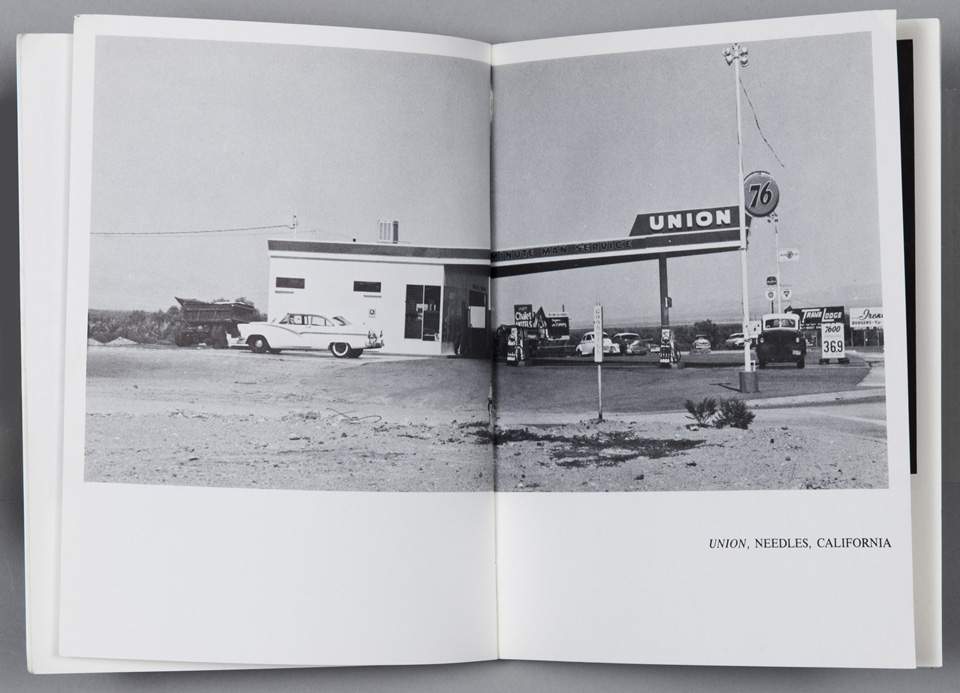

我认为肖尔的方法源头在波普和观念艺术那边:少年时混在安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的工厂,看图像如何被流水线化处理;又看到埃德·鲁沙(Ed Ruscha)那种用规则扫描世界的书——《二十六个加油站》(Twentysix Gasoline Stations)等——“先设一条简单规则,再用相机去执行”,这方法从一开始就渗进他的工作方式。

埃德·鲁沙《二十六个加油站》。© Ed Ruscha。图片来源:Tate

《美国表象》是这套方法第一次以彩色公路旅行的形式长出来:他开车上路,拍吃过的饭、睡过的床、经过的路口、马桶、电视机,用小相机像记账一样记录,“我经过了什么”本身就构成作品。到了《不寻常之地》,他把同一组兴趣推进到大画幅。街道、车道、建筑立面有着几何秩序,所有东西都被安置在一个很难挑剔的位置上,横平竖直。色彩相对稳定:均匀的日光,适中的饱和度,实物颜色接近肉眼所见,不追求戏剧性的光影,也避免明显的“风格化”。这像是一种自觉的压抑,刻意让画面停在一个“恰到好处”又“可重复、可分析”的完成度上,任何一张都适合被拿来拆解构图和空间关系。

新墨西哥州阿尔伯克基,1972年6月。© Stephen Shore. Courtesy 303 Gallery, New York

加利福尼亚州洛杉矶市贝弗利大道和拉布雷亚大街,1975年6月21日。© Stephen Shore. Courtesy 303 Gallery, New York

我会考虑:颜色是不是一种思考、作者有没有自我暴露位置、技术是不是被当真。肖尔把颜色放在结构后面,色调主要为冷静的现场感服务,告诉你“这里就是如此”,不像埃格斯顿把颜色当成偏见的情绪去使用。这可以说是克制:不替谁说话,不用颜色把主观感受涂在别人身上;但它也带来了另一种效果——首先看到一套“如何看景观”的方法,而不是某个时空的心理气候。

在肖尔那里,彩色摄影被使用成一种冷静、结构化的工具——把世界理清楚。这导致了该方法变成了许多摄影爱好者爱引用的对象之一,因为这样偏见、情绪与风险可以被压到很低。我自己更爱那些在颜色和构图上冒险的人,但肖尔也提醒人:有时候,色彩退一步,让世界多说一点,本身也是一种伦理姿态。

2024年1月20日,“永久的当下:斯蒂芬·肖尔回顾展”在上海喜玛拉雅美术馆展览现场。澎湃新闻记者 吴栋 图

三、路易吉·吉里

我是这几年开始注意到路易吉·吉里,他在中国不出名。有一次翻他照片,觉得画面小得不起眼、颜色淡得快要散掉,说不上哪里好;可之后,脑子里留下来的不是哪一个具体场景,而是一种轻微失焦感,这就是他给我的第一感觉。

路易吉·吉里《乔治·莫兰迪,1989-90》。©Heirs of Luigi Ghirri

吉里和前两者是同时代的:上世纪七十年代开始拍那些不大的彩色照片,地点在意大利看起来毫不起眼的地方:郊区住宅、游乐场、旅游景点外的停车场、被晒褪色的海报、假山假树,像是慢慢拆解一个被风景工业和旅游宣传包裹起来的国家。他的照片常被形容成“把普通变得不普通”,但那种不普通并不是奇观,而是一种轻微的错位感:让你意识到,你看到的意大利其实已经被地图、明信片和指示牌预先设计好了。

吉里的粉雾色调与埃格斯顿完全不同,这既是当时印相工艺的结果,又是他刻意维持的状态:不那么清晰、不那么锐利,让轮廓都稍微松动,好像世界本身在轻微脱焦。

他曾说:在地图之后,照片成了我们重新认识地球的一种方式,这种方式本身也并不可靠。于是他决定把这种不可靠也拍进去——拍那些已经被拍过无数次的地标,拍人们如何在其中迷失。

路易吉·吉里《萨尔茨堡,1977》。©Heirs of Luigi Ghirri

如果说埃格斯顿拍的是“地方的心理气候”,那吉里拍的更像是“图像的气候”,如果说埃格斯顿让我意识到“彩色可以有偏见”,那吉里提醒我的则是“照片本身就是一种不可靠的地图”,今天,我们看世界,很大程度上是被设计的。这样的前提下,吉里那种轻微的迷失就不再是一种个人情绪,而是一个时代的常态:在一个被图像占领的世界里,我们尝试找回一点实物的重量。

路易吉·吉里《卡普里,1981》。©Heirs of Luigi Ghirri

四、马丁·帕尔

这样来看,马丁·帕尔反而像是站在这条线末端等着接力棒的那个人。

帕尔的转折挺典型:早期在英国纪实传统里的黑白,主题是今天看起来很“正统”的东西——约克郡农村、工人阶级生活、边缘社群;那时候帕尔披着干净的纪实外衣,黑白照片里有种带着节制的同情。但上世纪八十年代,他开始彻底倒向彩色。这个倒向,既受到美国彩色摄影的鼓励,也承接了英国本土一些人早年用彩色拍工业城镇的先例,然而他真正做的,是把彩色往庸俗那一头推得更用力。

2015 年,帕尔受邀来参加我们的连州国际摄影年展,一边做评审、一边带来自己的展览《讽刺者》(The Satirist)。那是一个把《最后的度假胜地》、《小世界》(Small World)和《奢侈》(Luxury)三组作品经过重新编排的组合展,他就这样和一批国内外摄影师、评论人混在十年前那个冬天的粤北山城。有很大一部分帕尔的中文访谈都源自那几天。

墨西哥,一名游客在寺庙外拍照,A tourist takes a photo outside a temple, Mexico, 2002 ©马丁·帕尔, 马格南图片社,Martin Parr, Magnum Photos

我当时注意到一个偏差:人们最关心的往往不是他如何拍摄,如何处理阶级距离,而是“对中国年轻摄影师的建议”“喜不喜欢自拍文化”等等。感觉像把帕尔加工成一个可流通的态度模板,一个面带英式冷笑、对垃圾食品与度假景观既讽刺又宽容的老头,而不是一个让我们重新自我检查视觉生活的麻烦人物。

在《最后的度假胜地》中,帕尔把镜头对准了上世纪八十年代初利物浦附近的新布莱顿(New Brighton),一个肮脏破败的工人阶级海边度假地。刺眼的阳光下,饱和到几乎发荧光的泳衣、塑胶玩具、垃圾桶和油光水面挤在一起,孩子在混浊的水里玩,父母在旁边吃东西、晒太阳,谁的身体都顾不上多干净。

他把相机贴得很近,颜色往往过头:红得俗、黄得狠、蓝得假,画面里没有任何一处可以暂时逃到“高雅”去。这组作品一出来,立刻引发了当时英国摄影界的争吵:有人说他残酷、阶级凝视、在嘲笑工人阶级;也有人说他只是诚实地拍出撒切尔时代“小确幸”的真实质感,一种被削减福利、被新自由主义撕开缝隙的社会,还在努力维持“我们过得还不错吧”的幻觉。

英格兰,新布莱顿,New Brighton, Great Britain, 1985 ©马丁·帕尔, 马格南图片社,Martin Parr, Magnum Photos

五、李政德

如果在中国要给马丁·帕尔找到一个若即若离的对照,我首先会想到李政德的《新国人》。2006 年到 2016 年,李政德以深圳为中心,拍下了很多品牌活动现场,城市化和房地产发展背景下的人:他们都在大闪光灯底下被照得面目可疑。

在全球化年代里,帕尔和李政德拍下了不同时空坐标上的人。前者在撒切尔时代的英国海边,看着工人阶级如何在被削减福利、被市场教育之后,还努力撑出一点假日的愉快表情;后者在改革开放前哨的深圳,看着来自全国各地的人如何在各种活动中打扮成另一副面貌。

李政德说,从《新国人》开始,他刻意摒弃花哨的技巧和狭隘的审美,老实用直闪正面直视拍摄,画面不漂亮,不温情,有的只是闪光灯下的赤裸裸,他与帕尔那种故意过头的颜色其实是同一种反审美冲动:先把好看毁掉,再谈到底看到了什么。

李政德作品《新国人》。图片由摄影师提供

但两个人之间仍有区别。帕尔始终是个受过良好教育、从英国纪实传统走出来的中产摄影师,大多以“略高半级”的视角看别人的庸俗。李政德则从城市商业与时尚媒体现场里生长出来,很多场景本来就是他的工作现场,他拍的是自己和同代人经历的城市化进程。他带着一种自嘲:我既是记录者,又亲历活动营造的“高大上”。我觉得《新国人》是对马丁·帕尔的一次回应:你拍过的那种庸俗、阶级距离和视觉过量,在中国也有。

李政德作品《新国人》。图片由摄影师提供

六、回看帕尔

回看帕尔,他其实一直都在沿这条线往前走,只是场景在不停变化——从新布莱顿,到世界各地,再回到《审视英格兰》(Think of England)里满是廉价纪念品和夸张笑容的英国小镇。每次他都把颜色推到一种近乎俗不可耐的程度:红不是节日的红,而是塑料桌布、番茄酱、指甲油的红;黄不是阳光,而是灯箱招牌和霓虹倒映的黄;绿不是草地,而是人造纤维和油漆的绿。这些颜色从来不试图讨好你,相反,它们像是在提醒你:你已经在这种颜色里生活太久了,以至于不再觉得有什么不对。

有趣的是,帕尔对自己反而比很多人诚实。他从不假装自己“客观”,他知道自己是个受过良好教育的中产摄影师,背后站着英国纪实传统、马格南、BBC式幽默和美术馆体系,知道自己拍的是别人的假期、婚礼与旅程,里面一定有视线上的不平衡:看的人总有选择权,被看的人几乎没有机会决定自己要如何被看。

他没有替自己洗白,也没有替被拍的人说话,而是干脆把这种不平衡也拍进去——用颜色把英国阶级距离放大到近乎恶心的程度。换句话说,他拍出的不是“别人的庸俗”,而是包括他自己在内的整个视觉体制的庸俗;某种意义上,他接续了埃格斯顿那条线:承认偏见、拍出偏见,而不是把偏见涂成一层“中性”的保护色。

我爱的彩色摄影也是如此,不是为了让世界涂上更好看的一层漆,而是一种带着自知的立场,一种愿意承认自己身体、位置和时代限制的凝视。同时我也提醒自己:不要习惯用“中立”“无风格”来保护自己,不要怕承认自己的喜恶和局限。

英格兰,新布莱顿,New Brighton, Great Britain, 1985 ©马丁·帕尔, 马格南图片社,Martin Parr, Magnum Photos

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司