- +1

他是出镜率最高的作家,却无法在纽约街头拦下一辆出租车

纪录片 Meeting the Man: James Baldwin in Paris

20 世纪 60 年代,詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)已是文坛最炙手可热的人物之一。早年间,他不愿“仅作为黑人作家”而被关注,远走巴黎。但在 1962 年回到美国后,他积极投身民权运动,为黑人群体的权益写作。

“名人”与“黑人”两种身份,开始以一种荒诞且令人心碎的方式,在他的生活中碰撞。他可以在文学界呼风唤雨,却无法到街头拦下一辆出租车;他可以一掷千金买下任何珠宝,却无法从侍者羞辱性的目光中赎回自尊。

他曾经用普世而优雅的文字,越过了针对他种族和性向的歧视,但在他想要回归这些身份时,却发现自己“没有融入任何人”:白人读者无法接纳他的愤怒,而在黑人激进派的眼中,他复杂的温和又只是“过时者”的表现。

这种撕裂感,最终会侵蚀他的写作吗?单读今天带来詹姆斯·坎贝尔的传记《在门外谈话:詹姆斯·鲍德温的一生》的节选。在第十八章中,作者詹姆斯·坎贝尔带我们穿过鲍德温的混乱时期,看见他成名后的挣扎——他试图承担起政治代言的责任,却在这个过程中,几乎弄丢了那个曾经细腻、从容的“艺术家”。

拆了这栋楼(节选)

作者:詹姆斯·坎贝尔

译者:吴琦

如今,“出版界最炙手可热的人物”的生活呈现出荒诞一面。在意大利逗留期间,鲍德温对一位采访者说:“在纽约我不能出门。我不能去我喜欢喝酒的地方,不能去见我喜欢的人,不能去闲逛。我是个名人。”

和其他事情相比,鲍德温尤为沉迷于自己的名气。他经常提起这件事,似乎不太相信它会发生在自己身上——黑人领袖、自己种族的代言人、公众人物、“名人”。这满足了他儿时在哈莱姆的一个幻想——“我拥有一辆大别克车,我开着它,穿着灰色西服,从市中心的某个地方开过来。我把车开到我住的街区,每个人都会注意到我。我的家人……会为他们富裕而有名的儿子感到骄傲。我们会开着这辆车离开哈莱姆,到乡间去。”

慢慢地,想不注意到他都难。他在巴黎时的老朋友莱斯利·申克回到美国,在他的印象中,每次打开电视,鲍德温的脸就会出现在上面。鲍德温自己也说过,“我可能是世界上出镜率最高的作家”。

其中有一丝虚荣,但更多的是惊讶,甚至自我辩护,因为这个富裕而有名的儿子、这位名流仍然很难在纽约街上叫到出租车,尤其是去上城方向时。吉姆·西尔伯曼回忆说:“当他离开戴尔办公室时,我常常主动帮他叫出租车,但他不愿意。相反,他会站在市中心的街边等,一旦上了车,就让司机掉头。”还有的时候,他得站在红绿灯旁边,趁司机在红灯前停下时钻上车。鲍德温说:“只要我上了车,麻烦就是司机的。”

有一次,他和他的两个兄弟用这种方法上了一辆出租车,他们坐好以后,却听到司机说:“对不起。我不去哈莱姆。”但鲍德温现在可以回答:“很好,我们也不去那儿。”——可想而知是带着怎样的讽刺和辛酸。

电影《绿皮书》

面对这些涌来的羞辱,他的反击时而是愤怒,时而是大笑。但当这些事情像罗伯特·寇迪耶回忆的那般琐碎而突然,后者可能仅仅是前者的伪装。那是在《查理先生的蓝调》的演出季,寇迪耶和鲍德温选择在曼哈顿中城的“我们家”餐厅共进午餐,又是一家“专供白人”的餐厅(多么心酸!)。“我们到达后,在衣帽间存了外套,然后走向餐厅。但里面烟味很大,拥挤又嘈杂,于是我说我们找个安静点的地方吧。吉米同意了。但当衣帽间的服务员看到我们返回时,他露出那种残忍而愚蠢的微笑,几乎是把我们的大衣丢给我们——‘来错地方了哈?’”

寇迪耶继续说,一走到街上,“吉米憋了大约十分钟,但我看得出他的内心已经失控。最后,当我们经过一家珠宝店,他看中了橱窗里的一枚中国玉石戒指,售价约四千美元。‘我想要那枚戒指。’他说。我说:‘吉米,别开玩笑了。’他说:‘鲍比,我一定要拥有那枚戒指!我想买给贝蒂·卢(Betty Lou,寇迪耶的妻子)。’于是我们走进商店,他买了下来。就是为了说出‘我是詹姆斯·鲍德温,没人能这样跟我说话,我想要什么就有什么’之类的话。这件事撕碎了他的心”。

类似的故事还有很多,比如他 1964 年在西区大道买的房子。房屋中介先是声称不想要“职业人士”住在那里,这个理由行不通以后,又说他们不能卖给单身汉。鲍德温最终在年底搬了进去,这归功于他们用了吕西安这张白人脸。这次经历让他感到恶心(二十年前,理查德·赖特在永远离开这个国家之前,也遇到过类似问题),他意识到,只有他的“名人”身份才能让他成为胜者。“如果对我、莱娜·霍恩和哈里·贝拉方特来说都是如此,那么城里街角的那只小猫该如何是好?”

关于鲍德温的一切,包括 1964 年 8 月《时尚先生》的长篇报道中所凸显的矫揉造作和歇斯底里,都必须跟这种日常磨难放在一起权衡。作者马文·埃尔科夫目睹了鲍德温和一名黑人青年在哈莱姆斯莫尔斯乐园酒吧发生的一场恶性冲突,鲍德温受到了严重侮辱。杰罗姆·史密斯要过去跟对方对峙,但鲍德温阻止了他。他很痛苦,甚至掉了眼泪——来自自己种族的冷嘲热讽对他的伤害最甚。在那之后,他和弟弟大卫一起消失了半个小时:

当鲍德温回来时,眼泪已经抹干,取而代之的是一副东倒西歪的样子、一脸怪相、过分紧张的神情、一扫而光的情绪和空洞的微笑。他亲了太多人的脸,手捧了太多人的头,前仰后合地投入了太多的怀抱……他走到或被拉到不同桌和不同人的身边,但并没有真正融入其中,没有融入任何人。

这是一种紊乱的表现,一种明显在压力之下试图保持优雅的努力,一种个人应对过分的关注和需求的方式:在他不得不忍受尊严被践踏的情况下,他克制的文学性情,尤其是早期随笔表现出来的克制,近乎圣人。令人惊讶的不是他偶尔的松懈,而是他竟能如此频繁如此长久地保持住它。

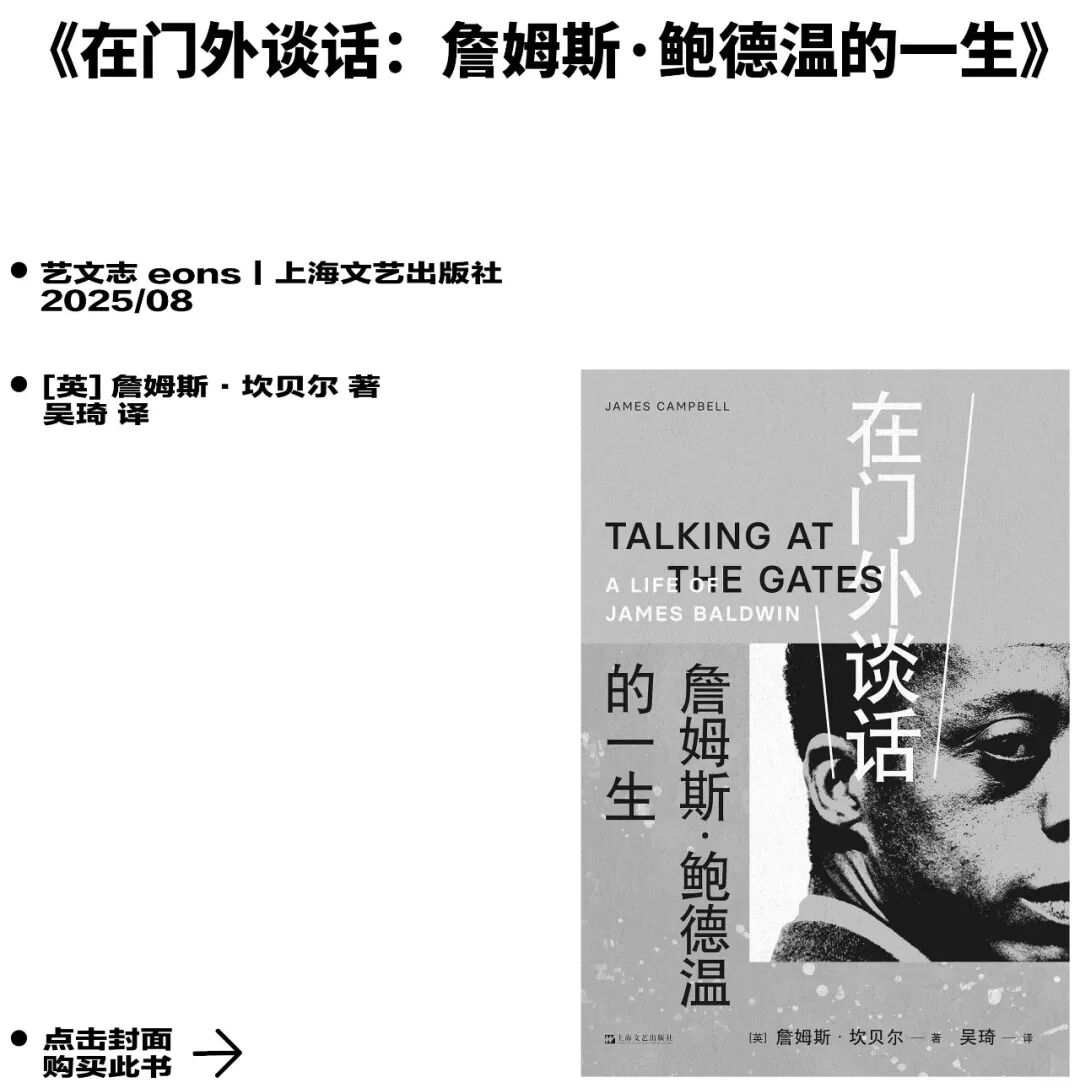

鲍德温的新书《去见那个男人》(Going to Meet the Man)(1965 年)由 8 个短篇小说组成,其中《去见那个男人》一篇讲述了白人警察杰西的故事,他小时候被父母带去看过私刑。杰西是鲍德温随笔体小说中的一种新类型:他的出现完全是为了充当美国种族主义的象征。他代表着鲍德温在同年一次访谈中谈到过的,白人同胞“不良动机和未经消化的历史……道德上的逃避和惊人的幼稚”。鲍德温将杰西视为这些动机和逃避的综合,试图揭露它们。

电影《撞车》

由于杰西从未正视童年时目睹的罪行的本质,他无法理解自己在其中的角色,也无法原谅自己,因此,根据《查理先生的蓝调》序言中提出的信仰体系,他注定要重蹈覆辙。就像剧中的白人主角莱尔·布里顿一样,警察“闭上眼睛,不断重复自己的罪行,走入一片精神的黑暗”。杰西是鲍德温眼中放大一亿倍之后的美国白人。

他以警察躺在妻子身边等待黎明时的一段反思作为载体,引出白人对黑人性优越之幻想这一主题。这种虚构有一个明确的目的,展示出两种恐怖——一种是真实存在的私刑,另一种是编造出来的黑人不可控制的欲望——是如何在杰西的想象中被形塑成嫉妒、自我厌恶、残忍和内疚这一串噩梦般的循环。

杰西在黑暗中抚摸着半睡半醒的妻子。然后:

他想到了早晨,便一把抱住她,笑了又哭,哭了又笑,他一边搂着她抚摸她一边轻声说:“来吧,甜心,我要像黑鬼一样对你,就像黑鬼一样,来吧,甜心,就像你爱黑鬼一样爱我吧。”

正如《蓝调》中对莱尔的描写,《去见那个男人》也试图“理解这个可怜人”。也像《蓝调》一样,在故事开始之前,道德基础就已经确立,因此作者是站在道德偏见的立场上进行写作。理解——尤其是理解那种令人厌恶的可怜人,需要保持中立,而鲍德温现在发现,保持中立比以往任何时候都难。《去见那个男人》不是一篇反白人的檄文,《查理先生的蓝调》也不是,但鲍德温已经无法阻止它以这种面目出现在公众视野。他允许自己的情感如此贴近故事情节,让故事的寓意被过快揭示出来,从而丧失戏剧张力。那位警察的形象确实可怜,作者却丝毫不怜悯他。他允许他表现出大方的样子——例如,杰西被写到给了一个黑人男孩一些口香糖,却不愿承认这个堕落的人可能在某个地方、某种程度上包含真正的善意。鲍德温剥夺了他笔下人物的灵魂。

《去见那个男人》书中的其他小说比这一篇更好,但并没有得到评论界的好评。心情欠佳时,鲍德温会把如今困扰着他的评论界的拒绝,解读为某种政治阴谋。他认为自己把杰西、白人警察和莱尔·布里顿描写成不妥协的种族主义者,再加上在他目前发表的文章里的信念,令白人自由主义者不快,从而引发了他们的反对。

电影《美国小说》

这个猜想没有考虑到他的作品质量实际上在下降的可能。民权运动所需要的精力,加上情绪上的压力,使他很难长时间集中精力写作。此外,他也越来越不接受编辑在交稿后对他的作品进行修改。鲍德温早年曾得到一些一流编辑的帮助(拉赫夫、沃肖、莱维塔斯),如今这些编辑都被炒了鱿鱼,因为鲍德温不再为他们报酬微薄的杂志撰稿,也不再是初出茅庐的小说家。现在他是个明星,可以随心所欲地写,自由地发挥他一向擅长的修辞手法。这关系到他正在形成的“爵士与蓝调”新美学。

“在我最反感英国的日子里,”他在《为什么我不再憎恨莎士比亚》那篇文章的开头说,“我谴责他是一个沙文主义者。(‘这个英格兰’那一段,尤其!)”“我最反感英国的日子”,这种对抗性的自我陈述,对《没有人知道我的名字》《巴黎的平等》的作者来说不可接受。即便写了,他原本也可以依靠菲利普·拉赫夫或罗伯特·沃肖的意见删掉它。括号中的“‘这个英格兰’那一段,尤其!”想达到的修辞效果也是同样。然而,在他现在为之写作的那些光鲜的杂志里,如果他想用括号和尖刻的感叹号来表达自己的观点,还有谁会站出来反对《下一次将是烈火》的作者呢?

基本上,鲍德温开始遭遇的风评转变,和他成千上万的前辈艺术家所经历的并无不同。评论家们发现了鲍德温的弱点,并抓住这个弱点不放。而他的弱点不仅被充满敌意的评论者发现,也被菲利普·罗斯和罗伯特·寇迪耶等几位朋友发现(有时甚至被鲍德温自己发觉),那便是政治家的面向破坏了作家的面向。和其他有地位的艺术家一样,鲍德温为自己设定了标准,评论家和读者都希望他能够保持甚至超越这个标准。如果做不到这一点,必然会被视为失败。

尽管他为自己辩护,指责批评家,指责自由派公众,但他仍对自己的政治角色是否有效心存疑虑。1965 年 2 月,在接受 BBC 电视台采访时,他向科林·麦金尼斯(Colin MacInnes)承认,现在他带着一种惶恐不安的心情写作,感觉“观众站在你的肩膀上……对你说‘这对事业有什么用呢?’”在他内心深处,他知道自己应该扮演什么角色,当他的声音越像一个政治家而不是艺术家,他就越是篡夺了原本的自我:

麦金尼斯:理查德·赖特……在某种意义上是你的前辈。在你的两篇随笔中,我想你确实暗示过,在某一时刻他成了一个象征性的人物。对吗?对你来说,现在是否也存在这种危险?

鲍德温:哦,是的。

(本文由艺文志 eons 提供)

原标题:《他是出镜率最高的作家,却无法在纽约街头拦下一辆出租车》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司