- +1

公元1089年:苏轼为什么酷爱手工活?

楔子

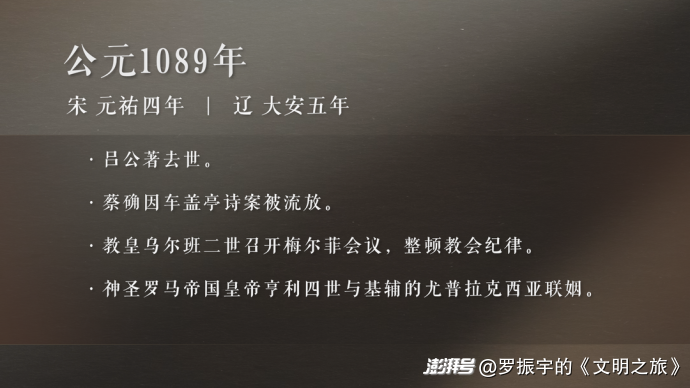

你好,这里是《文明之旅》,欢迎你穿越到公元1089年,宋元祐四年,辽大安五年。

这一年,我们要收拾好行李,准备跟着苏轼苏东坡跑一趟江南,送他去到杭州当知州。

苏轼本来是在朝廷做翰林学士。这个职位不得了啊,不仅是皇帝的贴身秘书,更重要的是,这还是宰相的预备队。北宋前期的时候,朝廷里有四个职位是最显眼的:管财政的三司使、首都市长开封府知府、台谏官的首领御史中丞、还有就是这个翰林学士。为啥显眼?因为这几个位置上的人很容易被提拔成宰相,当时被俗称为“四入头”。换句话说,这一年的苏东坡距离当上宰相也就一步之遥了。但是,他坚决请求外放,我不在开封待着了,我要去干地方官。

苏轼为什么不追求进步呢?因为他实在被各种政治对手攻击得受不了。

苏轼这辈子,甭管官儿大官儿小,始终都是舆论的焦点。那么大名气、太皇太后还那么喜欢他,还站在宰相预备队的位置上,政治斗争不斗他斗谁?加上苏轼流传在世的诗文也多,小辫子一抓一大把。

苏轼有一首诗:“山寺归来闻好语,野花啼鸟亦欣然。”——我从山里的寺庙下来,听见有人说好消息,我觉得这漫山的野花和飞鸟都很高兴。这首诗能有啥问题?

诶,当然有人有本事能找出问题来。

有人一查日子,哎呀,这首诗是1085年,元丰八年写的,当时神宗皇帝刚刚去世,你说“山寺归来闻好语”,甭问啊,你苏轼是因为听到了神宗皇帝的死讯,你高兴啊。我们大家都在悲伤的时候,你高兴得鼻涕泡都出来了,试问你苏轼是何居心?

苏轼只好上书辩解。他说,第一,我这首诗又不是偷偷记在小本儿上的,我是写在僧人住的房间的墙壁上的,如果我稍微有点歹意,皇帝死了自己偷着乐,我又不傻,我怎么敢公然写在墙上?第二,写这首诗的时候距离神宗皇帝去世已经两个月了,这“闻好语”三个字怎么可能是因为听到这个消息呢?

苏轼最后还感慨:这种道理人人都明白。大臣之间攻击仇人,这种事常见,但是咱别动不动就往这种大逆不道的罪名上整啊!这是抄家灭族的罪名啊,太吓人了。

在这个阶段,苏轼受到的很多攻击都是这样的:被人抓住片纸只字,然后就一通牵强附会、断章取义地瞎解释。这种小把戏看起来很容易识破,皇帝也不见得会信。但是这种政治攻击是所谓“贼咬一口,入骨三分”,万一呢?万一这种陷害皇帝往心里去了,马上就是一桩能让人粉身碎骨的大逆案啊。毕竟有乌台诗案的前车之鉴啊。

苏轼其实知道,飞进皇宫里的这样的诬告远比自己知道的还要多,正在垂帘听政的高太皇太后替他捂着呢。他向高太后申请,能不能您干脆全部公布了得了;我知道您是好意,怕我受伤害。但是您也替我想想啊,我本来没有罪啊,这么白白地被污蔑,我的名节被这帮人搞坏了,还没有机会辩白,我心里委屈不委屈啊!结果,这封申请也照样被捂住了,没有下文。所以,到最后苏轼也不知道自己到底受到了多少诬告。

就这么个环境,你说苏轼在开封还待得下去吗?我也不当这八字没一撇的候补宰相了,能不能让我去当个地方官啊?他是反复恳请,这才有了去杭州当知州的机会。用苏轼弟弟苏辙的话说,这叫“如释重负”。

苏轼这次在杭州,前后也就干了一年零八个月,时间并不长。那我请你想象一下,他这一年零八个月,主要干了点什么?

杭州和苏轼,一个是大名胜,一个是大文豪,这两个意象加在一起,那还用说,想必是整天吟诗作词吧?肯定是创作大爆发吧?

不好意思,这个阶段还真就有点儿谈不上,没有什么名作。为啥呢?苏轼忙啊,他在杭州知州任上的20个月,主要忙着赈灾,办医院,还有,就是主持了一次疏浚西湖的大工程。

对苏轼没有那么熟悉的朋友,可能会有一点意外,这苏轼除了舞文弄墨,还会干这些?是的,苏轼除了是一个大文豪之外,还是中国历史上最重要的水利专家之一。

那这1089年,我们送苏轼到杭州上任,顺便就聊聊他生命中的这一面:一个文人,为什么会爱上干各种各样的手工活儿?

能吏苏东坡

1089年7月,苏轼来到杭州。这是他15年之后再次到杭州做官,上一次的职务还是通判,是副职,这次来杭州,可就是知州,一把手了。

苏轼这辈子,有一个执念,不管到哪里当地方官,都要修水利。什么凤翔、杭州、颍州、徐州、惠州、儋州,到处都有他修水利的事迹,哪怕是后来被贬海南岛,没有什么大工程干了,那也要打几口井过过瘾。

这次到杭州,他很快发现,大显身手的机会来了。因为西湖快没了。西湖里面长一种植物,当时叫葑草,其实就是咱们今天常吃的一种蔬菜,茭白。这葑草繁殖速度特别快,既能通过种子传播,又能靠地下根茎无性繁殖,一长就是一大片。而且,它是多年生植物,每年秋天枯萎之后,残枝败叶沉到湖底,混上泥沙,形成厚厚的有机腐殖层。这么年复一年地越抬越高,苏轼算了一下,大概再有20年时间,西湖就要变成一块菜地了。

你可能会说,组织人力去把葑草挖出来不就完了?这就想简单了。一个成熟的地方行政官员,面对这么大的工程,要琢磨的事儿可多了。苏轼就说了,要疏浚,就不止是西湖,还有运河。这运河穿杭州城而过,十四五里,繁华商铺都在这一带。你只要一动工,看着吧,那些胥吏啊兵丁啊,就会去恐吓商户,“哎,你们家门口我要堆土哦,你们家门口我要把泥水运出去哦,买卖不用做了哈。咋的?还想做买卖?哟,别啊,别往我兜里塞钱啊。瞧您这份儿客气!得,我去找一下家。”这些人要是这么一路勒索过去,你可想而知,几个月的施工结束,整个杭州城的市面繁荣就会被破坏殆尽,到处都是脏乱差的工地。这个局面要是没有办法控制住,还搞什么疏浚工程?

这只是一个很小的例子。为什么很多听起来很美好的想法,一旦在现实世界里落实,反而会变成一场灾难?就是因为所有的行动,都会带来现实秩序的变动。你不能只看到预想中的好处,看不到秩序变动导致的坏处。所以,一个地方官想要启动一个大工程,要考验的,不是什么爱民如子的道德,什么勇于担当的品格,而是他对全局性的社会变动的想象力和应变能力。看见没?今天我要跟你聊的,是这么一个大家可能并不熟悉的苏轼:不是大文豪苏轼,而是一个能干的地方官苏轼。

好,我们来看看苏轼作为一个地方官的好手段——

首先,这么大的工程,以杭州地方的财力是办不成的,必须要有朝廷的资金支持。那是直接要钱吗?苏轼没有。他在给朝廷的报告里,详细写了要搞这个工程,好处都有那几样?工程的范围、时间、成本都是怎么算的?现在搞工程的人都知道,“范围、时间、成本”这叫“工程项目管理铁三角”,这三个要素定下来了,项目的情况才算清楚了。其中最关键的是成本,要花多少钱?钱都从哪儿来?苏轼在报告里也都说了:我这里有多少,还能想办法挤出多少,还需要朝廷支持多少,一笔笔账清清楚楚。有意思的是,就是需要朝廷支持的部分,他也不是直接伸手要钱,而是要“度牒”。所谓“度牒”,就是出家人的身份证明,因为当时僧人可以免税嘛,所以实际上这就是一份可以终身免税的凭证。那当然就很值钱了。当时一张度牒大概可以值170贯。

你可能会说,这不一样还是要钱吗?当然不一样。

度牒拿到手,苏轼还要去转卖才能变成钱,这叫“把麻烦留给自己,把方便留给朝廷”。而且,不要现钱,就没有冲击现在的财政秩序,不需要财政部门硬生生地挤出预算,这叫“只要政策不要钱”,大大降低了朝廷的决策难度。举个今天的例子,你是一家公司的CEO,有人找你申请一个项目,说我想干这么个事,但是我不要公司出钱,你把一批积压的库存货给我,我去想办法卖了,然后来做这个项目。请问你什么感受?当然会有两个感受。一是,既省钱又省事,这事你更倾向于同意他们去干;但更重要的是第二个感受:你会对眼前的这个同事另眼相看,这人是真想把事儿办成啊。所以,他当然更容易获得你的支持。

好,有了钱了,接下来苏轼问了一个问题:我十几年前来杭州当通判的时候,西湖湖面已经被堵了百分之二三十,现在半个西湖都堵上了。问题是,前面这么多地方官为啥不想着疏浚西湖呢?不是他们不想啊,是疏浚也没有用啊。葑草这个东西长得太快,清理一次,不过三两年之后,就又长出来了,白忙活啊。

苏轼这次要疏浚西湖,必须先解决这个问题。他想出来了一个办法。简单说,就是组织农民在西湖里面种菱角。哎,种菱角为什么就可以治理葑草呢?

首先,菱角是浮水植物,叶片是在水面上平铺的,一旦湖面种了菱角,90%的阳光就被遮住了,水下的葑草的幼苗就活不了了。

更重要的是,菱角是一年生植物,种菱角的农民到秋天采收的时候,会把菱角连根拔起。所以,种菱角的湖面就不会像葑草那样,有大量的残枝败叶沉入湖底形成腐殖层。种了菱角,就意味着每年都可以借助农民的手,完成一次彻底清理。

更更重要的是,菱角是经济作物,可以挣钱啊,农民有了积极性不说,对它课税,还能增加官府的收入。

更更更重要的是,因为官府把湖面租给农民种菱角,农民有利可图,那就好办了。咱们就规定,种菱角必须每年彻底清理,只要官府在你租种的湖面发现长出一点点葑草,下一年就租给别人了。因为能挣钱啊,所以好多人等着租哦。那你想,农民为了防止这种情况,必然尽力啊。这不就永绝后患了吗?

你感受一下这套方法背后的智慧。既有利用物种防治物种,也有利用人监督人,最后的结果是:官府的管理抓手变得非常简单,用一纸湖面的租赁合约,利用租种者之间的潜在竞争,居然就可以控制葑草的生长。是不是很神奇?

但是苏轼的运筹并没有到此止步,他接着又提出一个问题:那如果农民为了图利,多种菱角,一点点地侵占湖面,最后西湖不还是越变越小吗?所以必须在西湖上装一个刹车片。来,给你看这三个刹车片的样子:它们就是今天西湖上的著名景点“三潭印月”。这三个坛其实是三座小石塔,就是苏轼当年立的界碑。在这个范围内的西湖湖面,就不准种菱角。

到此就结束了吗?苏轼非常清楚,搞这么大一个工程,后续影响会很广,像涟漪一样波及到方方面面。比如,疏浚西湖,挖出来的土怎么办?

过去也挖过啊,主管工程的官吏肯定是图省事嘛,就近找个地方一堆就完事。那一来是把杭州城内的那些本来是园林、广场的空地堆满了,市容变得非常难看。而且只要几场雨一下,这些土堆还是会被冲进运河里、西湖里。这不就白挖了吗?

苏轼又想出一个好办法:来,就用这些挖出来的泥土,我们来造一条纵贯西湖的长堤吧,方便西湖两岸的交通。于是,一道南起南屏山,北至栖霞岭,绵延近3公里,两侧柳树成行,沿途有六座石拱桥的长堤就这么建成了。这就是现在杭州西湖的著名景点:苏堤。

这就完了吗?没有。我在看史料的时候,发现苏轼还相关部门留下了一封信,把西湖工程的后续事宜做了安排,还有哪些收尾工程?该留多少人、多少钱?哪个官员值得信任?要立哪些规矩?什么申请今后不能许可?剩下来的物资怎么办?这就像是一个工程干完之后,项目经理留给使用方的一份运营维护手册。

我今天跟你讲这个过程,其实并不是为了赞扬苏轼,说他除了是一个大文豪之外,还是一个多么能干的地方官。他这种千年一遇的天才人物,身上已经有太多的奇迹,再多几样本领或者品德,也增添不了什么光辉了。我其实是想请你品味一个创造过程的层次感。

这里面有很多层次:第一个层次是西湖,以及西湖面对的挑战,这是物理世界提供的基础层次。

第二个层次,是必须要在这个物理基础上创建人间秩序。它需要主持工程创造的人有一种对于更广阔的秩序的想象力。你看,苏轼治理西湖,不是把湖里的葑草淤泥挖出来那么简单,他其实是重整了——物种和物种之间的关系,比如菱角和葑草;还有,人和环境之间的关系,比如用一道苏堤既解决了淤泥的去向,也方便了两岸的来往;还有,人和人之间的关系,比如,现在租种湖面的农民和未来可能租种的农民之间的潜在的竞争关系——苏轼是围绕西湖重新制造了一系列的秩序,这才完成了西湖的疏浚。

等人间秩序这个层次有了,第三个层次的创造又来了,那就是审美趣味。苏轼自己解释过:我治理西湖,是为了国计民生啊,可不是为了修个西湖让大家观赏啊。但是,审美这件事情,是忍不住的,苏轼那一肚子的审美情趣,必然会流露出来。这就和其他人无关了,这纯粹就是苏轼个人精神世界的表达。比如,建造苏堤,不能真的就一条大堤横过去,得在内外西湖之间留够通道,所以苏堤上又建了六座桥。桥如长虹卧波,为西湖又添了几道景致;苏堤建好之后,苏轼顺手在旁边种了些桃树柳树,结果呢?就变成了今天的西湖十景之一,苏堤春晓。

而审美这个层次一旦确立,就可以成为别人接着创造的基础。比如,苏轼刚开始在苏堤上建桥的时候,可能只是木板桥,后来变成了石拱桥,到了南宋的时候,这些桥又被起了非常好听的名字,“映波桥”、“锁澜桥”、“望山桥”、“压堤桥”、“东浦桥”、“跨虹桥”。到了南宋理宗年间,西湖十景之一“苏堤春晓”景观形成,然后又集中诞生了一大批西湖十景诗词。到了清代,西湖苏堤又成为皇家园林的仿照对象,今天颐和园昆明湖的西堤六桥,灵感就来自于苏堤。

而你今天到日本东京的小石川后乐园,里面有一道窄窄的西湖堤,这又是苏堤在六百多年后在日本产生的影响了。你今天去西湖观光,面对苏堤烟柳,如果诗兴大发,写下一首佳作,那你也参与了这个持续创造的过程。

你看,从物质基础到人间秩序到审美趣味,这三步台阶,苏轼创造了一个完整的世界。这个创造一旦完成,苏轼就不仅是杭州的一任地方官了,他是西湖的创造者之一。整个西湖,从某种角度上说,也是苏轼的一件艺术品。

我曾经看过王兴,就是美团的那位创始人王兴,说过的一句话:“人本身才是终极艺术品,可惜无法保存,更不能复制,只能选取片断转换成别的艺术形式。”是的,苏轼的精神世界随时翻腾着瑰奇的想象,深挚的感怀,朝晖夕阴,气象万千,但是外人无从窥见啊。但是好在,他愿意写诗词文章,表达出一部分,他还愿意做各种手工活儿,小到酿酒做菜,大到整治西湖,再表达出一部分,这都是他的人格艺术品转换成的其他艺术形式,所以我们今天无论是读到“明月几时有,把酒问青天”,还是漫步在西湖之畔,都能感知到他的存在。

说到这里,有一个问题不知你想过没有,这两种创造到底有什么区别?一种创造是把精神世界的状态直接转化为虚拟的精神产品,在古代是诗文,在现在则是各种图文影视;另一种创造是创造出一种实体的产品,然后在这个实体的物上面再去表达精神意涵。

你更喜欢哪种创造?你也猜猜看,苏东坡更喜欢哪种创造?

造物家苏轼

刚才我们提了一个问题,苏轼到底喜欢写文章,还是喜欢造东西?

至少有一点可以肯定,苏轼写文章,有的时候也是万般不情愿。比如今年,在来杭州上任的路上,苏轼还说呢:哎,最近接到一个请托,让我给范镇写墓志铭。我平生都不写这种文字,即使写过,也都是不得已啊。这次出开封,收到好几家的请托,我都辞谢了。这是六月份说的话。

等到他七月初三到了杭州,一个月后,八月份,苏轼还是抹不开面子,替范镇写了墓志铭。苏轼在这件事情上非常拧巴。到了后年,朝廷下令让他给一个高官写墓志铭,苏轼不干,正式上书朝廷:说我呢,从来不替人写墓志铭啊,所有人都知道我这个原则。但是为什么我又有破例呢?比如我给司马光写过,那是因为司马光替我母亲写过;为什么我给范镇写呢?那是因为范镇跟我父亲苏洵关系好。

朝廷说,既然有破例,那你就再破个例啊。苏轼胳膊拧不过大腿,也只好写了。

这个例反正也是一破再破,他这辈子还是给五个人写了墓志铭。他后来还专门解释过,说我从来不写墓志铭,就破过五次例,为什么破呢?因为这些人德行很高啊。你听听,这不是越解释越乱吗?那人家以后求你写,你不写,就是人家的德行不够呗?一般都是孝子为刚刚死去的父亲求你办这事,你苏轼这么说话,是不是有点儿不太合适?

而且,苏轼毕竟也是经历过乌台诗案的人,知道写东西容易惹祸。就在这次离开开封之前,他去找文彦博辞行。文彦博,84了,那么大岁数,还嘱咐他,你到了杭州之后少写诗,免得那些不喜欢你的人拿来做文章。还加了一句,别看我这么大岁数,胡里八涂的,你将来岁数大了,就懂我这是一番好意了。苏轼直点头,我懂我懂。

你看,人情往来的文字,苏轼不愿意写,直抒胸臆的文字,苏轼不敢多写。反正在文字创造这条路上,苏轼是有顾忌的。但是另一条路,就是造东西,苏轼可是全情以赴,甚至,根本就忍不住。

我当年读林语堂的《苏东坡传》的时候,看他给苏东坡封了一系列的头衔,什么“一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,造酒试验家,一个工程师,一个憎恨清教徒主义的人,一位瑜伽修行者,佛教徒,巨儒政治家,一个皇帝的秘书,酒仙,厚道的法官,一位在政治上专唱反调的人,一个月夜徘徊者,一个诗人,一个小丑。”我印象比较深的是“一个不可救药的乐观派”,但是忽略了那个“造酒试验家”。但是后来读苏轼的东西越多,发现他是真喜欢造酒啊。

就拿这一年来说,他从开封去杭州上任, 你猜他主要的行李是什么?他居然带了一百斛的麦子,到杭州做酒曲。一百斛是多少?一斛是五斗,一斗是十升,算下来可是4吨多呢。为啥呢?他自己说的理由是,南方麦子不行啊,阴湿之气重,做酒曲,还是得北方麦子。

这是他阔绰的时候,造酒的手笔自然就大。穷的时候呢?没有那么多麦子,那也可以就地取材啊。在黄州,他酿蜂蜜酒;后来被贬惠州,他酿桂花酒;后来被贬到海南,穷到什么都没有了,酿椰子酒啊!树上结的的果子,老天爷给的,又不要钱。

那你说,他这么爱酿酒,是因为他酒量大,嗜酒如命吗?不是。苏轼说自己酒量非常差,就是爱喝。那是因为他特别善于酿酒吗?也不是。他酿酒差点喝死过人。有一次他酿蜜酒,送了一壶给老恩师张方平,张方平喝了之后拉肚子,那么大岁数,差点喝过去。

你看,酒量一般,水平也一般,那他为什么爱酿酒呢?他有一首诗,叫《蜜酒歌》,就是最穷困的时候在黄州写的,你看这句:“一日小沸鱼吐沫,二日眩转清光活。三日开瓮香满城,快泻银瓶不须拨。”第一天怎么样,第二天又怎么样,你能想象得到吧?苏轼就像一个拿到大玩具的小孩子,天天趴在酒瓮旁边,一会儿揭开看一眼,一会儿琢磨一下现在怎么样了。

苏东坡何止就爱造酒?他还造过墨,他还造过纸,他还造过香,造过帽子,造过农具,发明各种美食,东坡肉、东坡鱼,还炼过丹。你看,他爱干一切手工活,他是太喜欢看见一个东西,因为自己的参与,从无到有诞生的过程了。在那个时代,一个人能够手搓出来的最大的东西是啥?是房子。对,苏轼最爱的,还是造房子。

他被贬黄州的时候,开始给自己造房子。在一个大雪纷飞的时节,房子造好了,索性就起名叫“雪堂”,还在四面墙上画了雪景。苏东坡给自己的堂哥写信,得意洋洋,说我现在就在自己的这十几亩地、在我这个东坡雪堂里面,种瓜种菜,不知老之将至,而且我还煮猪头肉、我还灌血肠、我还煮菜汤,哎呀,等老哥你收到我这封信的时候,我这边养的留着过年的猪正好就肥啦。你瞅瞅,天下还有我这么好的日子吗?

你感受一下,这是一种燕子衔泥一般的成就感,一会儿弄来一根草,一会儿叼来一棵树枝,一点点把自己的窝搭起来,每一个装修过自己的家的人都能体会到这种幸福感。

可是你意识到一点没有?苏轼不是我们小老百姓,我们装修一个家,可以抱着在这里过一辈子的憧憬,可苏轼是大宋朝在籍的官员,朝廷一纸命令,调你去哪里,立马就得动身。果然,黄州的雪堂,苏轼住了也就两年,朝廷的调令就下来了,他不得不把房子送人。

后来他被贬广东的惠州,还是不接受教训,苏轼又拿出十二分的劲头儿造房子。而且这次,他是下了血本,把全部积蓄都拿了出来,用了一年多的时间,盖了20多间房。结果这次是刚搬进新房子两个月,朝廷贬谪他的诏书就到了,这次请你继续往南,过海去海南岛。当时苏轼已经年过60了,真是情何以堪。

到了海南,他先是住在公家的宿舍里,没几天朝廷政令下来了,说流放的官员不许住公家宿舍,于是苏轼带着小儿子被赶了出来,在城里的一个污水池旁边,有片林子,露天住了好长时间。那真是比街头的流浪汉还不如。那怎么办?苏轼的传统技能来了,造房子啊。街坊邻居帮衬着运土、垒砖,一个来月盖起来三间平房。苏轼还是很高兴,写了一首诗,里面有这么两句,叫“且喜天壤间,一席亦吾庐”:这么无常的世界,这么大的天地,哪怕是弹丸立锥之地,那也是属于我的一个小房子。亲自动手造出来的,这多让人踏实!

过去,我看这些材料,都理解成这是苏轼乐观主义人生态度的表达。但是,今天我们把这么多材料串在一起,你发现没有,苏轼身上有一种发自天性的爱好,喜欢做手工,喜欢搞工程,喜欢从无到有地制造实体的物件。

那么请问,这是苏轼一个人的爱好吗?还真不是。我们每个人的心灵深处多多少少都有。

不知道,你有没有刷到过一类短视频,就是做手工。当年,YouTube上有一个视频,叫《六十天建成一座地下带游泳池的房子》,从头到尾就一个人出镜。一个精壮的、赤裸上身的男人在太阳下不停工作,用一把非常原始的铲子,徒手挖出了一座房子,有楼梯,有房间,有游泳池。光走到池塘取水,把泳池装满,这个动作就拍了好几天。据说,2020年,这是Youtube上最火的短视频之一,被播放了2亿次。还有李子柒做手工的视频,也是流量惊人。

不知道你有没有觉得奇怪?这类视频的卖点,往往并不是什么美女、帅哥,也没有什么话题、悬念,什么套路都没有,就是一个很枯燥的从无到有地制造一个东西的过程,数据往往就很高。这说明啥?数据是不会骗人的,它说明我们人性当中有一个特别隐秘的角落,被视频时代给测出来了。

这个角落是什么呢?我们可以用哲学家汉娜·阿伦特的一个理论来做个解释。在《人的境况》这本书里,阿伦特说,我们人类天天忙这忙那,看起来都是在干活,但是这些活儿其实分三层。

第一层,叫劳动,labor,扫地、搬砖、在工厂里打螺丝,这种单调重复的体力活都是劳动。这种劳动是非常折磨人的,为啥?因为它没有意义。我干这些活,只是为了生计。就像西西弗斯把石头推向山顶,没完没了,无休无止。这是最底层,也最痛苦的一类活儿。

那最高级的一类活儿是什么呢?阿伦特管它叫行动,action,你创业、你发明、你参与环保事业、你写诗作画,你做前所未有的事儿。这种行动虽然看起来很高级,其实也很痛苦,为啥?因为你每天面对的都是不确定性,既不知道怎么干才对,也不知道最后能不能干得成。心里那是真慌啊。

那有没有不那么痛苦的活儿呢?有,那就是中间的那一层了,阿伦特管它叫工作,work。“工作”有什么特点?我脑子里能够想象最终的蓝图,我现在干活儿,只不过是把那张蓝图实现出来。一个木匠,知道一个小板凳该有的样子,把它做出来;一位建筑师,想象了一座大楼的样子,然后一笔一划地把它在纸上描摹出来。人性当中有这么一种渴求,一件东西,如果是残缺的,而我又知道它补全之后的样子,那忍不了,一定要把它完成,让它圆满,这是一件很爽很爽的事。人在这个过程中,很容易进入幸福的心流状态。这就是工作。

你再品品这三种活儿之间的区别——

“劳动”永远是一个圈,像驴拉磨一样往复循环,无始无终;而“行动”呢?有起点,但是终点在哪里不清楚,变成了一条指向未来的虚线;而“工作”,起点很清楚,终点也很清楚,一条线坚定的从此处抵达未来终点。我对我的生活hold得住,我确切地知道我为这个世界增加了点什么。我的生命是那么的脆弱那么的易逝,但是我留给世界的那个造物是那么清晰那么实在。所以,我的生活就变得极其踏实。这是幸福感之源。

现代社会,为什么那么多人感到不幸福?按照阿伦特的这个分类,很大程度上是因为很多人的“工作”退化成了“劳动”。一个传统时代的匠人,可以看着作品一点点在自己手里被打造出来,这不仅是生计,它还是一个有终点的、有幸福感的创造过程。所以,他们是在“工作”。而现代工厂里的流水线上的工人,甚至是办公室里的白领,他们只是一个庞大系统里微不足道的一环,他们手头干的事,最后是怎么拼接成结果的?最后结果又是个什么样子?他们很难想象,也控制不了。工作的意义感、成就感渐渐消散,所以,他们把“工作”降级成了“劳动”。

最近看到有人开玩笑说,我们上班的人都是牛马,而更可怜的人叫“脱脂牛马”,不仅上班那么辛苦,下班还要想着减肥,不敢吃东西,这不更可怜吗?其实我觉得吧:脱脂减肥,好歹还能想象终局的样子,还是幸福感的来源。比只当转圈拉磨的牛马强多了。

还是回到苏轼。现在我们明白了苏轼这辈子为什么要乐此不疲地做美食、酿酒、造房子、搞各种大型工程了吧?

苏轼这辈子,政治上非常坎坷,不是很有机会去参加阿伦特所谓的“行动”,干改革朝政、得君行道之类的大事。相反,他经常被推到一种很不堪的境地:在黄州期间,他曾经食不果腹,只好亲自拿起锄头种地;在海南时期,他上无片瓦遮身,只好亲自当泥瓦匠去造房子。但是你发现没有?苏轼的本领在于,他绝不让自己沦入没有意义感的“劳动”,他能通过对每一个终局的想象,把劳动提升为“工作”,造出一个个具体的物,小到一坛酒、一碗菜,大到一座房,一片崭新的西湖。他能在这具体的实物里,装载进无穷无尽的意义,从而为自己的生命开出一大片崭新的、别人剥夺不了的空间。

聊这个话题,对我们这代人来说,其实非常重要。因为我们正处在一个迅速远离具体的实物的文明潮流里。德国哲学家韩炳哲有一本书《非物》,说的就是这个变化。

实体的物,本来是人类在这个世界安居的秩序感的来源:这是我的家,这是我多年来在餐桌边的固定座位,这是我母亲留给我的戒指,这是我大学毕业时候全班同学的合影。每一个实体的物件,都以一种岿然不动的姿态持续地存在着,我没法任意支配他们,我只能不断地在它们身上投射注意力,渐渐地,它们成为意义的容器,越存越多,我看它们的目光因此也就有了深度和温度。实体的物,变成了有某种神圣性的东西。我的生命力和创造力安顿在里面。

刚才我们讲的苏轼治理西湖的过程就是一个例子,现实世界的一个躲不过去的难题,加进了人的创造力,最后变成了一个巨大的精神意义的容器。

而今天我们所处的时代呢?“我们今天正处在从物时代向非物时代的过渡。并非物,而是信息在规定着生活世界。我们不再安居于大地和天空,而是居住在谷歌地球和数字云之中。很明显,世界变得难以把捉,变得缥缈,变得幽灵化了。没有任何东西具有朴实牢靠的手感。”说白了,人类快要失去实体的物给人生这艘大船带来的锚定效应了。

韩炳哲说,其中一个转折点就是3D打印机。在有3D打印机之前,所有的信息都是物衍生出来的东西。而有了3D打印机之后,这个关系就变了,物反而是信息衍生出来的东西。你再想想今天的人工智能可以做出那么逼真的视频。信息还是实物的衍生品吗?不,那根古老的纽带彻底断了。人类面对一个风险,我们可能会永远失去在实体的物的世界里安顿感。

不过,我觉得韩炳哲还是有点过虑了。今天看苏轼的故事,我们就知道,手搓一切,做手工,这是深深植根在人性中的冲动。苏东坡提醒我们,要经常抬眼看看我们身边所有爱做菜、爱做手工、爱栽花种草,爱参与一切从无到有的造物之人,他们的精神空间的丰富性,值得我们赞叹、羡慕、高看一眼。

好,这就是我在公元1089年,为你讲述的苏轼和他的造物冲动,这是一种把我们从信息洪流中救赎出来的力量。我们下一年,1090年,再见。

致敬

本期节目,咱们讲的是爱做手工活的苏东坡。

节目的最后,我想给你读一首《诗经》里描写劳作的诗歌——《芣苢(fú yǐ)》。芣苢到底是个啥,古人说是车前草,现代学者说可能是薏苡 ,就是咱们吃的薏米那种植物。诗很短,但是韵律很优美:

采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

这首诗是简单到了极点,6句诗,只有一个句型,唯一不同的,就是换了六个动词:采、有、掇、捋、袺(jié)、襭。先是弯腰去采,采到手里,一颗一颗摘下来,或者成把成把地捋下来,然后提起衣襟兜着,把衣襟扎起来装满。每一个动作,都那么具体,那么实在,

读这首诗,你就能看到那个画面,田家妇女,三三两两的,在野外,风和日丽,聊着天,干着活,唱着歌。

不是为了生计的劳动,不是负担和苦役,而是阳光下的工作,在田野里,边唱边做,充满了节奏,充满了欢乐。

工作不仅仅是生存的手段,它本身就可以是诗意的。当人全身心投入一件工作,看着一个东西在自己手里一点点成形,那种踏实感,那种创造的快乐,是真实的,是美好的。苏轼在杭州带着人疏浚西湖,不也是一锹一锹地挖淤泥,一担一担地运土方,一块一块地垒堤坝。

致敬《诗经》里关于工作的歌谣,致敬所有在工作中找到诗意的人。

参考文献

(宋)沈括:《梦溪笔谈》,中华书局,2016年。

曾枣庄、舒大刚主编:《苏东坡全集》,中华书局,2021年。

陈晓芬译注:《论语》,中华书局,2016年。

方勇译注:《孟子》,中华书局,2015年。

(古希腊)亚里士多德:《政治学》,颜一、秦典华译,中国人民大学出版社,2003年。

王国平主编:《西湖文献集成》,杭州出版社,2001年。

左娅:《沈括的知识世界:一种闻见主义的实践》,中华书局,2025年。

(德)韩炳哲:《非物:生活世界的变革》,谢晓川译,东方出版中心,2023年5月。

陈少明:《问物:可触摸的意义》,生活·读书·新知三联书店,2024年。

曾雄生:《苏轼的知识世界:博物学与宋代士人的生活》,山东科学技术出版社,2024年。

张曦:《观念的形状:文物里的中国哲学》,生活·读书·新知三联书店,2023年。

许玮:《自然的肖像:宋代的博物文化与图像》,中国美术学院出版社,2022年。

(美)汉娜·阿伦特:《人的境况》,王寅丽译,上海人民出版社,2021年。

胡道静:《胡道静文集·沈括研究、科技史论》,虞信棠、金良年编,上海人民出版社,2011年。

巫鸿编著:《物尽其用:老百姓的当代艺术》,上海人民出版社,2011年。

林正秋:《杭州古代城市史》,浙江人民出版社,2011年。

祖慧:《沈括评传》,南京大学出版社,2004年。

赵映蕊:《苏轼的家居生活与文学创作研究》,华中师范大学博士学位论文,2019年。

苏梅:《宋代文人意趣与工艺美术关系研究》,苏州大学博士学位论文,2010年。

陈汪丹:《宋代苏轼兴造苏堤与苏堤风景园林化考析》,《风景园林》,2019年第6期。

程民生:《宋代工匠的文化水平》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,2018年第5期。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司