- +1

常方舟︱MBTI、极简主义与网红带货:当“追求真实”成为一种现代迷信

《我们为何迷恋真实》,[英] 埃米莉·布特尔著,马雅译,广东人民出版社,2025年10月出版,224页,58.00元

埃米莉·布特尔(Emily Bootle)是英国的一位女性记者和文化评论家,在多家网络媒体供职,《我们为何迷恋真实》是她的第一本文化随笔著作。该书聚焦欧美社会的大量公众事件以及这些事件所招致的感知(尤其是在网络空间的舆论反响),揭示大众在追寻真实性过程中的种种迷思。作者的自我定位非常明确:“希望这本书是一份当代文化诊断:揭示并质疑‘本真性’无孔不入、渗透现代生活的种种形态。”(第7页)全书从文化、政治、商品消费和自我等若干方面展开论述,试图论证以下命题:人们在对“本真性文化”的追逐中陷入了困境,制造了而非解决了更多问题。同时,这是一部非常容易让人产生发散性联想进而引人深思的当代文化批判札记,尽管书中征引的案例绝大多数来自欧美世界,但我们能毫不费力地在自身所处的文化场域中找到无数相似的图景。

从柏拉图的洞穴寓言开始,到启蒙思想家和浪漫主义对回归自然、表达真我的热望,再到存在主义哲学对于此在抵达真实性的思考,“求真”始终是哲学、社会学以及文化研究的重要议题。作为文化研究者,埃米莉·布特尔尖锐地捕捉到了当代文化中“真实”概念的流行,这引发了她对“做真实的自己”这一使命的质疑,进而注意到迷恋“真实性”(authenticity)的文化现象所编织的圈套。她在引言中指出,人们通常在以下三种含义上使用“真实”一词:一是指“一个对象的真实性,即与其宣称的属性完全一致”;二是指“某种品质”,比如质朴、有机或易于共情;三是指“自我的真实性”,即预设“每个人都有一个待实现的独特‘真我’和必须践行的人生真理”(第6页)。尽管她对于“真实”的第三种含义持有怀疑态度,但仍然愿意以开放的立场以之作为共识和前提进行探索,这本身就是拥抱真实性的表现。

表演“真实”的策略演进:从“接地气”人设到主动告解虚假

明星和网红的人设承载了普通人对“更好版本的自己”的投射。观众在名人身上寻求真实性,想要看到他们接地气的一面,是对名人也有和自己相同之处进行确认,更好地为自我投射服务。明星和网红在人设营销上采用的策略,经历了从第二种真实含义向第三种真实含义转向的过程。在社交媒体初露头角之时,明星和网红借以刻画真实性的手段往往诉诸展露个人接地气的、容易引发共情的品质。诸如蹲在路边买烧烤、扫码共享单车、露出尴尬的表情之类无伤大雅的活动自然能够增加形象的亲和力,拉近和普通人的距离感,但像违反交通规则、在禁烟区吸烟、乱扔垃圾等的“接地气”行为则是绝对要被规避的,尽管后者在日常生活“真实性”的折射上较之前者毫不逊色。社交媒体的风靡为披露“真实性”带来便利的同时,也制造了新的不安:“尽管社会媒体为人们提供了前所未有的机会来证明自己的真实,但它同时也创造了人格面具的藏匿空间——这反而催生出社会对他人真实性更强烈的焦虑。”(14-15页)我们逐渐知晓,社交媒体并非真实性的代言人,甚至还是与之截然相反的存在,是我们从他人身上获取真实性的天然障碍。

真人秀综艺

于是,希望明星和网红“接地气”的愿望就被另一种看起来更“真实”的价值观所取代:我们希望他们“更像他们自己”。比如帕里斯·希尔顿在《名媛私厨》中以矫揉造作的浮夸日常打造笨蛋美人的独特人设。尽管戴着蕾丝手套切菜、不懂搅拌器的使用方法并不会引起普通人的共鸣,但却帮助她成功营销了“真实的自己”。她的行为表现越像她自己,就越会被受众感知为真实,这一策略得以运作是对更符合广义人性的真实性的操弄。在真人秀《与卡戴珊一家同行》中,凯丽·詹纳先是坚持自己的唇部变化是化妆品的功效,随后在家人的鼓励下主动告解自己接受过丰唇手术。这一告解虚假的行为,不仅没有令她在公众心目中的“真实性”有所减损,反而巩固了某种符合普遍人性的“真实性”。当虚假被告解之际,是主体选择主动撕下一层假面,但其撕下假面本身的举动是为了印证更深一层的“真实”,被撕下的假面实际上是被用作更宏大、更深邃的“真实景观”的道具。

居伊·德波笔下的“景观社会”在社交媒体和元宇宙技术的加持之下,已经狂飙突进为让·波德里亚预言的“拟像狂欢”。拟像通过自我指涉的无限增殖,构建起足以替代真实的超现实。AI生成的可爱动物拟人故事虽然一眼假但播放量却始终居高不下,素人明星们在镜头前用千百种矫揉造作凸显独特人设力求实现“黑红也是红”,人人都知道迪斯尼玩偶是由工作人员扮演的但坚决反对他们私联顾客,又如近日甚嚣尘上的“癸酉本”《红楼梦》,有些读者认为该文本的错漏百出恰恰可以被视为它自证真实的证据,这一切现象背后的逻辑都是在向他人告解虚幻的同时建立对真实性的确认。当拟像主动承认了它对神圣真理的扭曲和遮蔽,它就自动被划入价值为“真”的域界,然而此“真”非彼“真”,它指涉的从来都不是真理,而是进一步成全拟像为“真”的真实陷阱。

在真实和虚构之间:“自我虚构”和“非虚构写作”的立身之本

埃米莉·布特尔对艺术真实性的追求讨论集中在文学创作领域的“自我虚构”写作。作为正式术语被提出的“自我虚构”(autofiction)创生于法国作家杜布洛夫斯基《儿子的心路》一书的封底,意谓“在完全真实的事件和事实基础上进行的虚构”。这一定义本身就昭示了真实与虚构的文体矛盾。从读者的角度切入“自我虚构”,或许更容易理解它在真假的张力关系中何以自立:“艺术的‘真实’与其说是作者的真实,不如说是被唤起的读者的情感的真实。”(46页)“自我虚构”秉承用忠实于自我的本然认知从事文学虚构的原则,令主客体的关系更加晦暗难明。一方面,它主动认领了叙事的虚构性,规避了对真实性的负责。另一方面,它却或许比自传来得更加“真实”,因为它所根植的自我感知和在读者身上所唤起的情绪感受更为真实和纯粹。

书中提到,美国作家克里斯滕·鲁佩尼安(Kristen Roupenian)2017年在《纽约客》创作了短篇小说《爱猫人》(Cat Person),小说讲述了一位叫Margot的年轻女孩,和一位声称自己养猫的年长男性短暂约会的体验,并以其“真实”激发女性情感经验中普遍存在的迷惑、恐惧和反思而获得巨大成功。一开始,作者鲁佩尼安宣称故事来源于她本人的亲身经历,但随后又在部分男性读者的网络暴力下改口说这是一篇非真实的虚构故事。然而,一位读者在阅读后表示这和她的个人经历如出一辙,鲁佩尼安也最终承认这是她从读者的前男友那里听说的经历。鲁佩尼安的三易其口表明,文学创作的真实与虚构不仅关乎创作手法上的取舍,而且也开启了创作者权力边界和伦理价值的争端。只有亲身体验的人才有权力讲故事吗?代讲者是否可以越过亲历者或不征求后者同意而发声?激发读者“真实”的情感共鸣,是判定“自我虚构”小说成功的必要标准吗?倘若代讲者成功唤起了更加真实的读者感受,是否会增加其对非具身经验故事占有的正当性?

1965年,另一篇由美国新闻记者杜鲁门·卡波特发表在《纽约客》上的作品《冷血》首次打出了“非虚构写作”的名号,建基于“新新闻主义”的纪实类文学创作开始大行其道。以2010年《人民文学》开设“非虚构”专栏为标志,国内非虚构写作进入了如火如荼的发展阶段。在真实和虚构复杂交织的场域中,非虚构写作和前述的“自我虚构”具有某种共通性,即它在否定“虚构”的同时却也和“纪实”保持着距离。“非虚构”显然是一种遮止式的定义,意味着对虚构要素的拒斥,但同时它又暗含了对文本真实呈现客观世界的犹疑。比如像李娟的《羊道》三部曲、扎十一惹《我是寨子里长大的女孩》、胡安焉《我在北京送快递》、张小满《我的母亲做保洁》等等,都为读者提供了可以沉浸式体验他者人生的精彩世界。非虚构写作从表达感官具身经验出发所倡导的“事真、情真、理真”,让读者产生了真实的信任感,也更容易和主人公产生共情。但是,个体性的“自我披露”不仅需要莫大勇气,而且也伴随着被质疑、被评判的危险,还面临着和“自我虚构”类似的伦理困境。非虚构写作可以在多大程度上容受对纪实的偏离?作者是否可以擅自将他人的经验纳入到自我的非虚构写作?对他人经验的主观渲染如何避免失真?具身经验在“求真”的意义上一定比反思性的经验更加优胜吗?非虚构写作对底层和苦难叙事的潜在偏好是否正在成为一种新的被摹仿的“真实”景观?

生而不同的性别战争:女权主义身份政治对集体真实的争夺

在第三部分,作者聚焦女权主义的身份政治发展历程,探讨了通过群体认同来获取个体真实的文化政治现象。她首先揭示了“身份政治”所蕴含的固有缺陷:“如果将个人自我依附于一个群体自我的固定定义之上,就会让群体定义变得愈发根深蒂固,从而导致两极分化,甚至极端主义。”(108页)界定身份并将个人真实寄托在集体性的身份认同上,必然导致非此即彼的二元对立,并且伴随身份社群的进一步固化和抱团变得更加排外,在对他者的不断客体化中,个人真实也将面临危机。因此,固守群体身份的真实性是不明智的。

书中重点讨论了英国媒体在“什么是女性的定义”问题上的“性别战争”。半个多世纪前的进步女权思想建基于波伏娃《第二性》女性是被社会后天塑造建构的观点,并以争取男女平权为目标。随着生物学意义上的性别决定论在临床实践中不断被挑战,基于心理感知的性别认同逐渐崭露头角。如今,全球女权主义的真理分裂成了更加多元的版本。以朱迪斯·巴特勒为代表的当代欧美激进女权主义者认为,性别完全是由社会建构的,定义“真实的”男性和女性本身就是一种应当被颠覆的权力关系。激进女权捍卫和争取的对象是所有受到压迫的社群而不再限定于生理意义上的女性,“跨性别”也从生理实体被调整为心理认同(114页)。这不可避免地引发了关于性别划分的种种争议,跨性别者在试衣间、卫生间乃至体育界的格格不入也引人瞩目。而相对保守的“性别批判”女权主义者仍然坚持性别的生理区别,坚决维护顺性别女性的特征以及由于这些特征而招致的不公遭遇。这种对传统女权的回归也被激进派视之为“倒退”,在此过程中激进派的主张也在一定程度上发挥了“倒逼”前者认同传统女性角色气质的作用。

凯瑟琳·斯托克《物质女孩:现实为何对女权主义至关重要》

2020年,英国最高法院裁定2010年颁布的《平等法案》中对女性的定义仅指生理女性,不包括跨性别女性,从法理上为这场性别战争画上了暂时的休止符。然而,尽管有些争议通过建造更多的无性别厕所和更衣间、设计更多的无性别服饰就能解决,论争的双方显然还对社会场景中的诸多阵地虎视眈眈。埃米莉·布特尔更赞成两者之外的第三种选择,即哲学家凯瑟琳·斯托克(Kathleen Stock)在《物质女孩:现实为何对女权主义至关重要》一书中的观点,尊重男性和女性基于生物学事实的二元存在,同时允许个体的内在自由,遵循“一种更加流动而不受真实性束缚的身份认同方式”(128页)。和女权主义身份政治有着异曲同工之妙的,还有像占星术或者是MBTI16型人格测试。当是i人还是e人成为开启社交话题屡试不爽的万应灵药,真实而复杂多元的个体性格认同就被逐渐消解了。保持对自我真实性的诚实,是承认个体生而不同,允许他人存在的自由,才能走向和而不同,真实的必然是自由的。

商品与消费:“象征性的真实”在自我指涉中濒临破产

书中以活跃在2000年至2012年间欧美城市中的hipster(书中译为“反主流文青”)社群为例,分析了该人群以选购“真实”产品以支撑其身份建构的社会现象。Hipster热衷于烘焙通过公平贸易方式获取的咖啡豆,借助黑胶唱片、宝丽来照相机和复古毛衣表达对工业化大规模生产的拒斥。然而,随着这些曾经被视为更为“真实”的产品逐渐标签化和品牌化,hipster的选择也不再是潮人时尚或者小众审美的代表,并在新商品对其的戏仿中彻底沦为平庸。过去几年中,各行各业的买手店一度风靡国内的大街小巷,由买手根据个人审美品味和消费习惯汇集售卖多品牌的小众商品,店铺的场景风格也个性十足。随着手冲咖啡、有机食物、复古摩托车、古着服饰等的买手店大量涌现,以“真实”产品作为卖点的营销模式也被发展到极致,从而出现了自我解构的倾向和风险。如今,网络上充斥着对买手店店主“主理人”身份的嘲弄戏仿,所谓原产地明确、工艺流程原生态、有逼格的“真实”产品不再是小众独特优雅品味的等价物,而成为对追求刻意精致但无实在内容的消费互动的一种戏谑。

“反主流文青”的生活图景

作者指出,“象征性的真实”成了各大品牌努力呈现的基本价值,以加拿大护肤品牌The Ordinary为例,该品牌将产品的临床功效和简洁包装作为卖点,成功地让消费者为迫近“真实的”专业主义买单。在消费主义层面贴近“真实性”前提下出现的消费场景包括,购买护肤品要做“成分党”,把a醇等化学成分直接抹在脸上,挑选零食要看配料表是否干净,补充维生素D而不是直接补钙,穿着白大褂的科普短视频越来越多等等。然而,这种“象征性的真实”终究不过是镜花水月,迟早会露出特效幕布般的景观漏洞来。敞亮明净的开放式厨房已经成为了不少餐饮店铺的标配,但我们仍然对西兰花的保质期始终心存疑虑。对于隐私事件的自我披露一方面可以迅速获得点击量和关注度,另一方面观众也更加热衷于寻找网红故事身上的破绽,这表露了我们对真实性的怀疑焦虑,以及对反转叙事中幻象破灭的隐秘期待。

自我的真实性:“做真实的自己”本身就是伪命题

关于自我的真实性,是全书想要处理的核心问题,也是引发作者撰写此书的重要缘起。在“成为我们自己”、“做真实的自己”成为一种普世性的被认同的价值观以后,践行这一标语的主要路径判分为截然不同的两种选择,但这两种选择也都有着各自的明显缺陷。

第一种选择是自我净化的排斥式方法,其实践方法以极简主义和近藤麻理慧的收纳术为代表。极简主义“少即是多”的艺术哲学主张通过削减冗余要素让真实本质得以自然呈现,而《怦然心动的人生整理魔法》也宣称要将是否还会让自己心动作为取舍客观物件的标准,自我净化在舍弃真我的遮蔽物之后浑然天成。这种通过减法来做自己的方案也不可避免地导致了精英主义的生活方式,从远离“有毒的”人际关系升级为个人绝对负责制的偏执信仰。追求净化个人身心的信念,逐渐导向种种离奇无垠的保健品、小众的食物疗法或是价格高昂的身心灵课程,而无法拥有那么多资源和选择权的普通人也在这种方法论中被自然地摒弃。

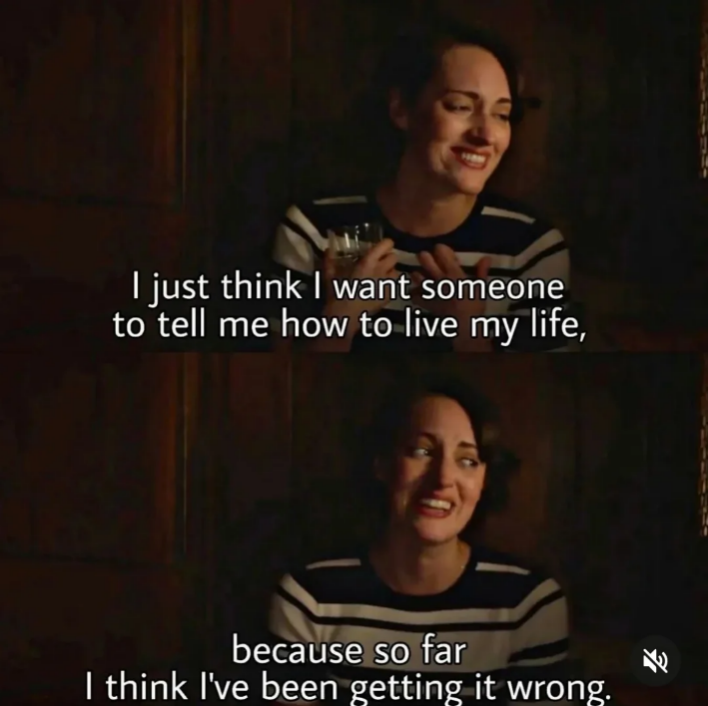

与此同时,第二种做自己的方法论应运而生,那就是倡导“爱自己”的包容式方法。这一源自于现代心理学自助文化的概念以其强烈的“自我关怀”属性,较之排斥式方法轻松赢得了更多受众的青睐。“包容式方法拥抱混沌,通过完全不压抑或不抵抗——接受发生在你身上的一切——来产生真实的自我。”(146页)它的好处在于不再将痛苦的原因归咎于个人,而是选择对混乱的日常保持尊重。《伦敦生活》(Fleabag)就是借由保持混乱日常来揭示真我的代表。每当女主人公对着镜头外的观众露出狡黠的表情并开始告解,包容但混沌的“真实”就开始浮出地表。“表面上是女主人公对着镜头告解的对话者——但她也可以通过开玩笑以及和我们成为朋友的方法来控制我们对这些告解的欣赏。”(160-162页)不过,通过“爱自己”来做自己的路径所蕴藏的高风险几乎是不言而喻的,随心所欲的自我放纵很可能打着“关爱自己”的旗号为所欲为:“自我关怀包含与自我有关的任何事情……它可能意味着早起或者晚睡、理发、酩酊大醉或者不醉、换床单、不想社交的时候社交、想社交的时候社交、想或不想待在家里的时候待在家里。”(148页)当选择的自由看似被无限扩张的时候,我们就失去了某种踏实的锚定感,任由自我在随机的海洋中起落沉浮。

当绰号为“Fleabag”的主人公(《伦敦生活》第二季第四集)坐在幽暗的告解室中坦诚自己的欲望并哽咽着说出下面这段台词:“我想有人告诉我早上该穿什么,我想有人每天告诉我早上该穿什么。我想有人告诉我该吃什么,该喜欢什么,该讨厌什么,该为哪些事情愤怒,该听什么,该喜欢什么乐队,该买什么票,该开什么玩笑,不该开什么玩笑。我想有人告诉我该相信什么,该投票给谁,该去爱谁,该怎么告诉他们。”最终汇成一句:“我只想有人告诉我该如何生活。”作为一段无比深刻且令人共情的告解,它触及的是每个人内心的终极疑问:我应该如何存在?为了获得这个问题的答案,我们几乎穷尽一切的可能性。

《伦敦生活》剧照

我们点开一个又一个也许是AI生成也许不是的短视频,在真人秀综艺中放大普通人性的美丑善恶,在迪斯尼玩偶的拥抱中笑靥如花,围观带货主播们把美颜特效开到最大;我们分不清博物馆里的文物原件和复制品,不过却能对作家是不是真的像他书里写的那样过日子评头论足;我们不知道该不该支持性别认同理论,但起码会对自己和暗恋对象的MBTI说明烂熟于心;我们一边说着拒绝预制菜推崇锅气,另一边则询问在网红餐厅打卡评价可以获得的福利。在所有文化的、艺术的、政治的、商品消费的面向中对“真实性”的呈现,都是为了迎合受众的渴求。而我们之所以如此迷恋“真实”且同时为“真实”所欺骗,只是为了更妥当、更自洽地处理自我在世界中的位置。我们比以往任何时刻都更加倚重公开告解和自我倾诉,但在尝试表达真实的那一刻已然意识到真实的不可触及,只能在受挫的体验中寻找下一个可能性。

和直接给出现成答案相反,作者在结尾用提问的方式给出了她的思考:“我们对内在与外在、真实与非真实的分类,是否只是推动这种永无止境追寻的一种方式?如果我们把注意力转移到别处,会发生什么呢?如果我们不再试图证明自己是谁,而是说‘这不是我’,那又会发生什么?”(183页)与其在外部世界中表演真实,不如停止对真实性的追寻,将外放的注意力全部收回以反观自照,此时真实性早已在无言的静默中彰显自身。“做真实的自己”如何实现并不重要,重要的是意识到这一价值观本身就是拟真的幻象。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司