- +1

李白、杜甫和王维,你pick谁?

冬日读书

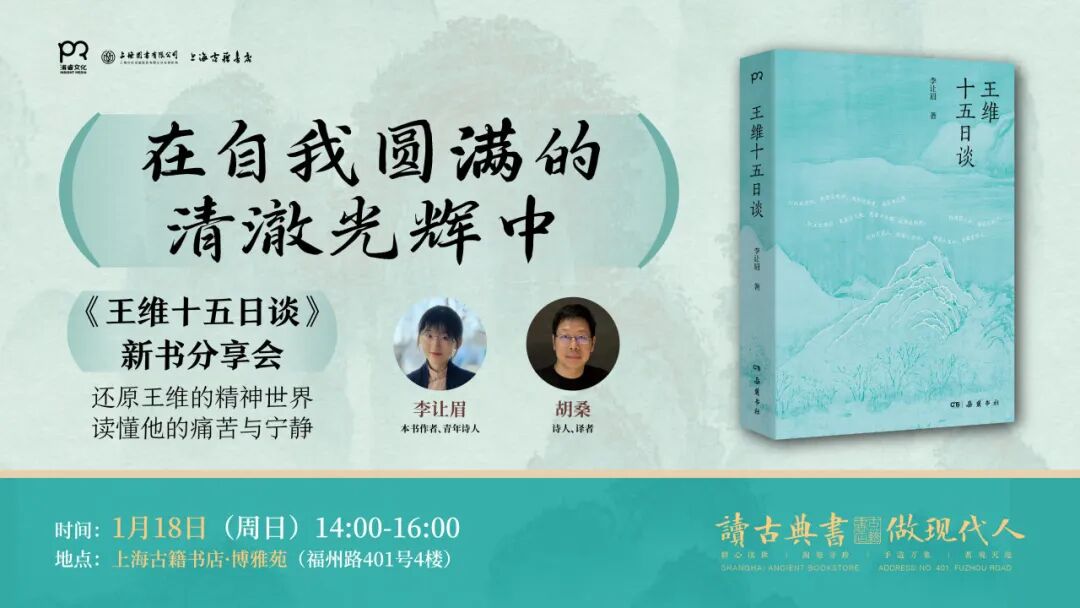

12月21日下午14:00,青年诗人、作家李让眉携新作《王维十五日谈》,与诗人、译者胡桑老师共同做客上海古籍书店展开对谈,开启了一场跨越千年的诗人对谈。分享会围绕两个方面展开,其一,是王维与艺术之间的关系,聚焦音乐、绘画以及佛教对其诗歌创作的影响。其二,是王维与现代的关系,阅读王维置于我们当代人的意义。

以下内容为本场对谈的精选,摘取两位老师围绕第一个主题的深入探讨,从佛教思维如何去决定王维和世界之间的关系开始展开,延伸至音乐、绘画与诗歌密不可分的融合,并扩充到李白、杜甫与王维三人诗歌创作差异的探讨。

全文虽长,但内容实在优质,不忍删减任何字句!笔记本摊开,手执笔,眼观文,欢迎走进品读王维的心流世界。

《王维十五日谈》

李让眉:

大家好,很感谢大家来参加今天的这个活动。今天的主题是,在自我圆满的清澈光辉中,这个是胡桑老师读过这本书以后拟定的一个题目,我觉得很有意思,而且很特别。它是一个很有现代特质的一种诗性的书写,我觉得也是我很期待今天这一场对谈的一个原因。因为我个人感觉其实去读这些文言的诗歌,它并不应该只是一种避世的态度,是一种把自己放在一个与世隔绝的桃花源里面。就一种语言,它一定要与现代的生活有所交融,有所互动,然后它才能够在心灵层面上给你一些调整,或者说影响。

所以我觉得如果要是没有和现代的视觉表达的一种交集的话,可能古典的诗歌它都会变成一种VR眼镜里面的这种像素模式,它可能是一种信息化的介入,而不是一个真正能够和我们心灵发生关系的这样一个东西,所以我是很期待这场活动,能够与一位现代的诗人去开展一场探讨。我觉得上海的各位肯定对胡桑老师比对我要熟悉得多,因为胡桑老师是一位很有名的现代的诗人,然后他曾经送过我一本他的诗集,叫《你我面目》。那本诗集里面有很多以古典诗人的姓名为题目的一些现代视觉的书写,我就觉得是一个非常有意思的这种阅读的经验。所以我觉得王维可能也在期待这样一种现代人对他的回看吧。

今天我们主要从两个位面谈一谈,第一个是王维和艺术之间的关系。因为我们都知道王维非常多才多艺,谈到王维的诗歌,我们仅从诗歌介入,可能不太够。他需要更有蔓延性一点的其他艺术门类的介入,我们才可以更清晰地看到这个人。第二个主题可能就是王维和现代的关系,就如同刚才所说到的阅读,王维对我们现代诗人会有哪些的新的启发,或者说新的借鉴,那我们就从第一个主题开始。请胡桑老师随时帮我补充和交流,我先谈一些我自己的一些想法吧。

先是艺术层面,我们都知道王维是一个非常多才多艺的诗人。我们的历史很习惯用人的天赋来界定这个诗人应该出现的历史的赛道,但是王维他除了是一位著名诗人以外,我们知道他在美术史上也是一位不能绕过去的人物,他是一个很有名的画家,虽然至今可能我们已经没有一个全传导链完全去做的王维的作品了,但是我们依然不能否定他在美术史上的这样一个地位。另外他是一位当时的音乐最高的国家机构的太常寺,完全符合任职要求,并且在20岁的时候就成功地通过太常卿的举荐进入了太乐,就是太乐署担任太乐丞。所以他的音乐不但是有演奏家的素养,同时他还有非常完备的乐理知识,也是在当时的诗人里面不是很常见的。然后再有书法,书法这一块儿,其实我们也看不到他现在的书法作品,但是我们知道在宋代的书法段里面,王维是在能品这一档。这一档里有66个人,至少在唐宋时期,书法史上王维也是一位很著名的书法家。我相信他肯定还会有其他的艺术门类,但是因为确实在唐代的时候的印刷术的限制,他不太可能把一个人面面俱到地都给我们呈现、保留下来,但是他这样的多才多艺,而诗本质上已经不足以掩盖掉其他这些艺术的光环的长度了。

那我们去看这个诗背后的人,可能只通过这样一条通道回视过去是不够的,其实这种感觉有一点像我们在逛寺庙的时候看到这个观世音,但是杨枝观音并不能代表观音的全部。然后就好像这个所谓的龙头观音,持金观音或者说卧莲观音,鱼兰观音,他们都不是观音。但是我们要看到他越来越多的样子,他们在不同的环境里面的自我呈现、自我表达以及人们想象出来他的样子,才能够看到诸多法相之后的一个本体。所以我觉得就是从艺术层面去讨论一下王维,是一个比较必要的一个方向。

然后我今天其实因为书里面主要是分为音乐和美术两个部分,但是在这之前可能还是要先说一下佛教对王维的影响,因为佛教的影响本质上是对于一个世界观的影响,而这个世界观它一定程度上会作用于它的艺术表达。所以我们先从佛教开始,就是聊一点佛教思维是怎么样去决定他和世界之间的关系的。

我想大家可能都知道王维被称为诗佛嘛,然后他是一个非常勤苦的一个修行者,他可能是一个身体力行进行佛教徒的这种生活方式,也在长期地和佛教的各位高僧去进行一个思想上面的沟通,所以他身体层面上对自己的一些锻造,可以让他比大部分的诗人能够把自己更加放得平整,然后让他以一种无我的,以空观空的状态去介入到这个世界中去,我想就以一句诗为例吧,叫“山中习静观朝槿”,是“漠漠水田飞白鹭”那首诗的下面一句。我在山中看到了一朵早上的小花,但是这种意象可能会让人立刻想到陶渊明的“采菊东篱下”。其实同样是在山里面,同样是看到了一朵花,但是我们能够感觉到两个诗人的态度是完全不一样的。因为陶渊明的弹性动力很明显,他是一种跟随自己心念的移动,他在这一瞬间,我的心意在这朵花上,我把它采摘下来,下一个瞬间我感觉自己和花都出现了一个更大的丰富性,我情不自禁地抬头看向了南山,这朵花在这个时候对我又不再重要了,它是一个随着自己心意在不断移动的这样一个过程。

但是王维的“山中习静观朝槿”,在“山中”和“观花”之间,有一个“习静”,这个是王维和其他的诗人一个很大的不同。他会通过一个把自己的心意止住,然后让它变成一面更大的,可以照见世界的镜子,然后去除自己的情绪波动、意念波动,再去看到这个世界。所以其实他的观花,本质上是佛教以空观空的这样一个思维底色,这个槿其实是木槿花,它是一种朝开夕死的小花。李白有一首诗叫《咏槿》,比较长,我就念后面几句,叫“芬荣何夭促,零落在瞬息。岂若琼树枝,终岁长翕赩。”李白对于槿花,他的看法是长得很漂亮,但是可惜它活得太短了,很快就会凋零,还不如像琼树枝一样,它可以一直常开不谢。那我们可以看到两位诗人对这个槿花的态度是截然相反的,王维对于这个花来说,只是用自己照见了这朵花开放时候的此刻,因为朝槿早上开的那一瞬间被我看到了,我只复现它开放的这一刻。而李白可能会有一种占有欲在里面,我更希望我和这朵花缔结更长的、更持久的关系,所以我才会希望它能够常开不败,它败了,我会觉得我的一部分也被损失掉了。这个可能是两位诗人的差异。所以王维其实是对于当下,他会不遗余去尽力地描述和复现,但是他不会把这个当下放在一个后面的因果链里面,他不会说看到它的此刻,我就会去想到后面会发生什么,或者之前会发生什么,他只专注于这个此刻。但是当他积攒了足够多的客观的描述,对于足够多的世界的丰富性,有一个片的还原,无数的片堆积起来,它就会形成一个更加超越的、美丽的,对世界更恒长的一种印象。

所谓王维的空,其实我认为和日式的那种所谓诧寂,是不同的阐释。像日本的这种审美,它更多是要把事物去做减法,和我无关的,不必要的,我们一个一个减下去,最后我发现世界空无一物,它是一个逐渐地在消减的过程。但是王维的空其实他是在做加法,他是在把无数的美好或者是无数的不美好,一点一点堆积起来,然后他会发现变化本身就是不变的、恒常的,这恒长它是超越无数的变化的,是王维的空山,也是王维的空。佛教这一块儿,我就先讲这些,胡桑老师有没有补充?

胡桑:

很高兴我们能有这么一次对谈,因为我非常喜欢让眉的这种才华,她最早的那个书《所思不远》,就在上海古籍书店的一楼,古籍区域。我在那里淘书,突然发现一个人,当时不知道李让眉是谁,然后我翻了几篇之后,我发现她跟别人的行为和思绪都不一样。她有种很独特的,一种清澈而又深邃敏锐的一种语调和沉思。所以我就开始在网上搜索她的名字,然后找到她的豆瓣,慢慢地就有互动后,又有机缘给她这本《王维十五日谈》写了一个序。前面的序是我去年暑假,一个夏天反复读她的书稿的一个读后感。但我觉得我来谈王维其实是很恐惧的,因为不像让眉,她是长期地沉浸在古典诗词的阅读和书写中,她同时也是很不错的一个古典式的诗人,她的古典诗的创作我觉得在当代是一流的。我平时的研究是在外国学,我在同济大学教的内容是外国文学,主要是欧洲文学,那其实这里面差异很大。但是为什么又觉得我们有一种息息相通的一个地方,就在于同样都是面对诗歌的一种状态,在我的心目中它是不分古诗和当代诗的,当代诗和古诗是同一种诗。当然这里面有很多落差或者很多差异,这些差异确实在,但超越这些存在的差异之后,我们还是面对的是诗歌,这是第一点。第二点就是让眉对于诗人,她在自己的微信公众号里面有很多关于诗人的书写,对诗人都有独到的理解,而这些理解我觉得是通往你刚才说的跟现代生活之间的这种融合关系的,它不只是以读古或者以古来书写古,而是在一个当代的语言和社会环境中重新去书写古,“重新”两个字在里面,是承担着一种媒介的连结,又是一种对古代的激活,我觉得这是很多当代的年轻的书写者需要去思考的一个问题。所以在这个问题上,我觉得跟她也有很多信息的相关的一些看法吧。

那具体到王维,我觉得这本书虽然我写的序,其实我还是没有太理会这里面说的很多精妙的含义,因为让眉太深了,她对故事的理解太深了,我是可能只能抵达一点点。但有一些我是能够捕捉到的,就是她对于王维的阅读是一个全新的阅读。就王维这个诗人在盛唐和此后的时代都是一个非常重要的诗人,但是好像没有多少人真正的能够去书写王维,目前的中国学者里面,首先是很少研究王维,写王维的人很少,然后写得好的人也不多。不像杜甫,很多著名的学者都会有杜甫传,杜甫研究,而且是非常上乘的著作。但你几乎不知道中国有谁在研究王维,这样说会得罪很多人,中国研究王维的学者也不少,但是我读了很多,其实有点不太让我满意,就是我觉得他们是在做研究,我是把王维读成一个诗人。而让眉是重新把王维还原成一个诗人,同时我觉得这本书可能是国内,如果是研究的话,虽然让眉以不以学者自居,但是打个引号的研究,应该是目前研究王维的最好的一本。

我可以这么说,她突破了很多当代人对王维的一些误解,甚至更新了这一千年来对王维的很多误读。就刚才让眉的开场,其实已经交代了王维不是一个我们想象中的,只是书写一种空山或者空洞、空无,还有寂静的诗人。当然这是他的一层,但下面还有一层,他的空不是只是彻底的空,或者像日本枯山水那样,把所有的事物都清理掉,只剩下一种氛围、一种境界。而是一种从有向无的一种越近,或者有和无之间是一个缠绕的共荣的关系,所以我用了这个题目,在自我圆满的清澈光辉中。这个是美国的一个诗人戴维·辛顿,他是翻译家,这是他翻译王维的时候,对王维的一个评价。他觉得王维的诗歌中有一种自我圆融的光辉,从光辉中他抵达一种沉寂。

为什么就这里面其实还是有一个圆融的问题,圆融是佛教里面的一种境界。佛教有很多门派,但我觉得王维他喜欢维摩诘经,同时他也学习过很长时间的华严宗。王维的同时代,还有就他生活在长安的时候,是由著名的玄奘法师翻译,大量的唐代重新翻译的佛教经典这样一个盛世。他是生活在一个新的佛教语境之中的,就是唐代对佛教有一种新的理解,以玄奘为代表。这是重新回到大成,重新回到一种承认世界的有,但是通过有或者穿过有而抵达无,而不是彻底的抵达无或者直接抵达,这是两种佛教或者两种不同的思想。所以玄奘把很多印度佛经背回来,他创造了一个所谓的唯识宗,我们不能说王维是唯识宗的信徒,但我觉得王维在玄奘之后二三十年生活、成长,王维对于玄奘的这种新的佛法应该是有所领会的。

唯识宗我是比较喜欢的,他有一个有和无之间的一个新的看法,就我们一般人在自我的这个层面上,我们面对世界的时候,容易以自我为中心,而忘掉了世界和自我的差异。所执性就是把所有的一切事物执着为自我的幻想。但是玄奘的一个第二步的思考是我们有没有可能突破这个自我,让自我变得更圆融,所谓的依它起行,我们的世界万物都是依它而起的,所以它并不是依我而起的。那这个时候我的中心就被取消了,但是这还不够,有时候我们还会执着于外部,会被外物征服,或者就像你刚才说的这个陶渊明或者李白他们,总是想去征服或者占有一些事物。其实这时候我和事物之间又有一种对峙感,对峙就是所谓的我执,执着于我,执着于世界的存在。第三层次或最后的一个层次转识成智,或者说是一种圆成实性,这种状态就是王维诗歌里非常重要的,就他把所有的世界万物都容纳于自己的势力,同时又穿透着万物,抵达一种很澄澈的状态。这个是杜甫没做到的,那李白是通过一种天真浪漫,或者飘逸的姿态去搁置了这个东西,但是王维是在这个事物中而抵达这个事物的存色状态,这是他的诗歌的高妙之处,也是我们后代很多的诗歌解读时候的难处。

很多人感觉或者体会不出来他如何穿越这些事物的瞬间,同时抵达,这个不是一个具体的诗句法,或者具体的诗的做法,也不是靠你平时的一种逻辑推论,思维的运作能完成的,它是要靠悟的。而这悟的过程是长期的一个过程。我再加一点,这个悟的过程,在王维这里,又不只是一个哲学思考或者宗教思考,虽然他确实是一个虔诚的佛教徒,或者是也可以这么说吧,因为他母亲确实是长期的佛教徒,所以他受母亲影响也进入了佛教的哲学思想。但是我觉得王维跟一般的佛教徒的不一样之处在于,他是一个诗人,诗人的敏感一直嵌入在他对佛教的沉思里面。也就是说他把人生跟诗,还有写作这三个,就是都融为一体,这个我觉得是很难。杜甫其实也做到了,但是杜甫的途径其实不是佛教,大多数的可能还是儒家,那李白可能偏于道教,虽然王维也懂道教,他也不是说只专注于佛教,但是佛教确实在他身上可能彰显的力量更多一点。

但是他关于佛教不只是一个外的,像我们现在的很多研究生、大学生一样,只是一个外在的学术研究,或者只是简单的知识运作,而是一个人生的修息修炼,所以他有一个诗叫《谒璿上人》,就他自南选回来之后,路上经过南京,去拜访那个璿上人。他说“少年不足言,识道年已长”其实他对人生的体验是很深的,他并不缺乏儒家式的,对时间的慢慢地接受的这样一种耐心。而不只是佛教式的迅速抵达空无,所以他对时间的、人生的这种长期的一种敏感和忍受,在忍受中保持的敏感,使他的最后晚年的诗歌有那么高的高分,虽然他少年就非常非常有才华。

这本书里面你分析他的那个《洛阳女儿行》,那首诗非分析得特别精彩,我觉得是我读完之后,拍案叫绝,惊为天人的。这个天人是让眉能够把王维早年的一首诗解读得这么精妙,在我看来是关于王维的解读作品中,从来没有过的。所以虽然早年就很有才华,但是他后晚年才真正地达到一个巅峰,是因为他要用二三十年、三四十年的时间,他到四十多岁才真正抵达一种对佛教,或对人生的圆融的这种理解,准备很久。那这个过程就是他对人生,首先人生是个有的世界,我们周围是有人、有物、有关系、有伦理、有道德,是这个有的世界,对这个人生他是接纳的。在接纳的过程中,他反复地调试自己和人生的状态。

另外一首诗,他写给他的堂弟王絿,《赠从弟司库员外絿》。他说“少年识事浅,强学干名利”他也承认他早年并不是那么通透的一个人,他也想去干名利,只是世事无常,好几次好不容易当上一个差不多的官,马上就被外放了。好几次这样反复,最后他也没有真正实现他的所谓的“干名利”的理想,才最后接纳了他在终南山辋川山庄的那种所谓的寂静生活。但所有的寂静生活都是在一个很漫长的时间中逐步穿越而抵达的,这个过程特别重要,所以我觉得它的圆融是一种很独特的圆融。

李让眉:

我觉得圆融这个确实是一个对佛教非常好的阐释,就刚才我们说到的空也好,圆融也好,我们切入到具体的艺术形式里面去。我想先说的是音乐吧,音乐这一块确实可能更不容易,但是我们又不得不通过音乐去走近他。王维的音乐,本质上它其实是两种思维,一种是演奏家思维,所谓的线性思维,演奏家也好,歌唱家也好,他主张的都是一段旋律,他要把它处理好,时间只给他们每个人一个机会,从头到尾他也只能在这一条赛道上往后跑。线性这一块,因为我们都知道王维的演奏,不说小说里边抱琵琶技惊四座的故事,但是我们也知道他到那个中年以后,他的古琴也是日常不离身的这样一个乐器。这一部分本质上就是对他的声腔和字调相依这一块,是有非常大的启示的,但这一块今天就是暂时不作为我们的主要讨论方向。今天我主要想讲的是他的另一种思维叫做交响思维,因为他在太乐丞这一块的提前的任职准备也好,以及他的职业要求也好,包括他的音乐掌握的这些素养,以及他的祖父又是协律郎嘛,他的家传的这种学习也好,这一块是长期被研究者所忽略的。就大家可能不知道他具体的工作到底是在做什么,他提前这么多年在主修这个音乐,本质上都是在为这一件工作去做准备。

那么这个工作可能前期是管理乐工、管理伶人、管理乐器,然后他要有一双很好的耳朵,他要知道不同的乐器有什么样的特质,我要怎么样去考核它们。到了后期呢,他就会进入到编曲的状态里去。因为唐代的时候,西域有很多小国,周边也有很多小国,不同的小国会进献上来他们当地的一些音乐,唐代会在礼乐中把它们编写进去。但是可能很多边地的这些音乐是比较简单,它需要在保持它的旋律的基础上,然后去做一些调和,各个乐部、各个声部之间的处理,以及它正式的这种唐代的这种轻商业的礼乐,他也要去做这种八音克谐,就是金、石、土、革、丝、木、匏、竹,八音它都要互相有所呼应。这个声部起来,那个声部就要停一下,我们可以暂时用西洋的交响思维去代换一下。

大家可能去想象一下,大概是一个把很多条线程的音乐,很多种质地的音乐混集在一起的这样一个能力,是大部分没有经过这种音乐机构的专业训练的人很难去掌握的。所以他对音乐的理解可能更近乎于一种音乐结构学,它是一种把所谓的线性音乐编织成一个空间。比如说像我们再去造一个园林,我们在造园林的时候,我们一定不可能说期待着这个游人只在春天来,我就把这个桃李杏花等等的一系列的花,就设计一条路交给你。它一定会有,比如说春天是桃花,夏天是紫薇或者是荷花,秋天是菊,冬天是梅,它在这个园林的不同的角落会有一个不同的景致的布置。它在设计之前,它就会有对于整体穿越了四时的时序,不同时节的花,它需要是以一个什么样的节奏去开放,然后我在它开的时候,另一朵花绝对不能去抢它的主场,他们就需要有一种生机的接续感。但是它是在不同的位置,然后形成一种有机的延续,这个可能是王维的一种很独特的音乐性的思维,那么他会怎么样去作用于诗歌呢?我想从两个层面说,一方面就是在实际上对声音的应用上,这一块可能大家会更具象。

具象一点就看大部分的诗人是怎么样去用这个声音,其实王维能在诗里边描写声音已经很厉害了,就大部分的诗人在描写声音的时候,会把它作为一个情绪的加速器。就譬如说像李商隐写“留得枯荷听雨声”,他只有这一种声音进来,但是他会把他的情绪进一步的扩大,这种凄清、孤独,这种秋晚,荷叶马上要凋零的这种伤感的感觉,然后通过声音把它进一步的放大。包括像杜甫,比如说《茅屋为秋风所破歌》吧,他说“雨脚如麻未断绝”,一个非常绵密的、长期的这种雨点的声音,响个没完,但是它可以渲染出来“床头屋漏无干处”这种绝望的感觉,对于诗人来说已经是一种很棒的,这种就是处理了。

但是对于王维来说,好像他的处理方式要更丰富得多,我们举一句,就是“雨中山果落,灯下草虫鸣”,大家可以看到,首先“雨中”它是一个绵密的,长长的白噪声就一直在这响,然后呢,它都是点状的音,哒哒哒哒哒哒,一直在响,这个小雨的声音。然后接下来“山果落”,他把众多很绵密的小的点状音变成了一个大的点状音,凝结在了这里,吧嗒一声,好像是一个收束,又好像是一个开始。然后接下来“草虫鸣”,“灯下草虫鸣”,你听到的又是类似弦乐的这种线性的音乐,隐隐声。多种质地的音感,然后把它共同交织起来,带给人的这种丰富性的体验,是和其他诗人的处理是不一样的。

另外如果当他把声音纯粹作为一个独立于诗句的新声学宇宙,它会在很多的方面有一些跨越艺术门类的处理,比如说声学的流,他特意让它停一下,没有声音,再去造声音。比如说像他的“古木无人径,深山何处中。泉声咽危石,日色冷青松”,我们可以看到,当然“深山何处中”它是一个面状的音声,远远地、飘渺地过来。“泉声咽危石”它是一个小小的,非常断断续续的哽咽的东西。它和上面的“深山何处中”形成了一个非常大与小,或者清楚和不清楚之间的一个对偶关系。但是如果没有前面的“古木无人径”的寂静擦除,可能“深山何处中”的介入,不会让你感觉到是一个非常像西洋的管风琴一样的,一个非常杳渺的声音的介入,你不会感觉到它是一个很伟大的声音,开始了一个新的乐章。“古木无人径”本质上就有点像是指挥家,在开始乐章之前,先把手放下来,要求全场安静的那一刻。因为古木本质上是一个时间的长,无人是一个长时间没有人,然后把这个收声的这个技巧,其实像类似的这种声音的提案。我见到的这些盛唐比较有名的诗人,可能只有李白,有的时候能够做到,因为李白自身也是一个音乐的极端的爱好者,他早年的时候弹琴,然后后面的时候他可能又去学习了江南的民歌。另外他也是希望能够融入皇家的礼乐嘛,他也去做了一些这种功课,像李白最早期的这种,“为我一挥手,如听万壑松。客心洗流水,馀响入霜钟”我们可以看到“万壑松”本质上又是一个空间型的声音,“客心洗流水”变成了线性的声音,“馀响入霜钟”是绵渺的、面状的声音,它不同维度的声音交织的这种处理方式,那可能真的是很少有诗人可以去这样应用。因为你很少有人会去用这个方式去要求一首诗,但是我们会发现我们提高了这个要求,居然还有人能够满足这个要求,这个可能是一个很让人震撼的发现。

然后下一步呢,我想去讲一下,如果我们不考虑单纯对声音的处理,我们只是想他这种音乐思维,王维又会给我们带来什么样的启发?它在于这个词语的或者说这个结构的安排上面,他会受到音乐这种交响思维什么样的影响?那么我想举一个,也是大家非常熟悉的一首诗《鸟鸣涧》,“人闲桂花落”的这一首。我觉得就是这首诗我要先剧透一下,就是这首诗它有四句,它本质上是一个独奏、合奏、收音,再独奏、变奏,然后再合奏、收音,它是这样的一个结构。

我们一句一句来看,“人闲桂花落”本质上就是一个“山中习静观朝槿”,就他一样要把自己的一个娴静的状态变成一个绝大的,能够映照世界的镜子。他照见了桂花凋落的瞬间,因为“观朝槿”照见的是一个盛开的瞬间,“桂花落”照见的是一个凋落的瞬间。然后接下来看,这个瞬间开始了一个变化,第一个乐章已经进入到了一个旋律,但是下一步他要把这个旋律抹除掉。然后他用了“夜静春山空”,我们可以看到“净”和“空”,本质上它都是一个拢音或者收纳型的这种文字,而且它的交接也做得非常好。他从桂花写的月是一个非常自然的交接,大家可能不会注意,但是确实月桂花留晚,“天香桂子落纷纷”,月亮里面就是有桂花的,而且月光本质上会经常有人用桂花的这个掉落去比喻。然后他看到这个桂花的凋落,他看到天上的桂花掉落,但是明月永远是很静的,这个月光永远是静的。它的落的过程组成了一种更大的静,如果是人间的桂花凋落,“春山空”它有凋落,它就必然会有盛开,它从凋落看到了一个不属于此时此刻此地的山,在它盛开的时候的样子,以及他知道盛开必然会走到上一回的凋落,所以他把这个整个的空山变成了一个更大的这种收容器,然后就让这个时序的整体的迁移和变化变成了一个更为恒长的东西。

恒长已经交给你了,其实很多诗人一般就没有办法再去处理了,但是王维就从恒长里面再次提炼出了一组变化——“月出惊山鸟”。就很多人会说王维写诗太不讲究了,说这个诗里面怎么能重复用这么多的字,一首短短的这种古绝,然后你“月”用多少次,“山”用多少次。但是请你注意“夜静春山空,月出惊山鸟”,这个“月”和“山”是一种对位的关系,他是在完全一致的位置上反复地用到它。他告诉你“月出”是从“夜静”中提炼出来的,“惊山鸟”是从“春山空”中提炼出来的变化。它是这句诗本身描述的一个恒定变化中的一个偶然的,这种空中生有的过程。因为像月亮,比如说一点点地升上去,它可能忽然和山里面某某几片树枝的下隙形成了一个合适的角度,打亮了山里面的某一个地方,这个地方可能正好停着一只鸟,鸟被忽然的光亮吓到了,它飞了起来,就大概是这样的一个变化。王维把它捕捉下来,但这个鸟的声音迅速被下一句“时鸣春涧中”的“时鸣”,就是说它是经常会有的,经常会出现鸟的声音,然后再次收容回来,月光也被春涧的流水的声音再次收容了回来。把这个鸟扑隆一下,把人震惊了一下的声音回归了一个白噪声,大家可以听着去睡眠的这种。

“时鸣春涧中”本质上就是一种非常好的白噪声,让它回来了,所以我们也可以看到“夜静春山空”和“时鸣春涧中”的“春”也是一组对位。因为他要点出这两个都是恒长的变化,因为春和秋,本质上在我们中国人的《易经》也好,《礼记》也好,就是这种大宇宙观里面,它本质上就是阴阳二气的流转过程,以及万物生息的变化过程。至于夏和冬,那之前为什么我们的经典叫《春秋》,而不叫夏冬,就是没有夏和冬,因为那两个是静态的顶点,而春和秋是生发过程和收敛过程,是一种流动的状态。我们中国人认为这个状态本身,它是一种比及时性要大得多的一种收容和永恒的这种天道。所以我们可以看到王维的很多诗歌,他在这个用到“空”的时候,他都会和“春”“秋”匹配,他用“春”“秋”的概率,要比用“夏”“冬”要大得多。这个是他的音乐思维,可能在谋篇上面不自觉地带给他的一种作用,什么时候用独奏,什么时候用和音,什么时候收拢,什么时候盛放,他会有一个自己的这种安排。音乐层面看看你有没有可以分享的。

胡桑:

刚才我听得有点入迷,让眉谈诗,她进入的跟王维一样的那种深度,一般人在短时间内是拿捏不到的吧。但我大概知道你想说的音乐的这种布局或者对位,它调动了王维的一种新的语法,而这个语法是不懂音乐的人,比如杜甫,杜甫当然没有王维这么懂音乐,这样的人能够调动起来的语法是不太一样的。那就王维的语法或者句法,他在自己的绘画、音乐中都有一种交融状态,那这个交融状态,其实前人也有一些研究,说王维的诗歌里面有一种所谓的外静内动,看上去他都在写一个静的世界,但其实内部又是非常的动荡不安的,这种静动的一种融合,也是他的一种特殊语法。在这个静动这种状态里面,音乐的止息和响起就止息,或者此处止息,彼处响起的一种不停的运动方式。这首诗里其实也在试图恢复或者模拟这种动静之间的关系,是前面那个“夜静春山空”已经到一个静的状态,或者一种停顿的状态。但是下面又开始出现了一个非常有动感的词,还有那个“鸣”,这个动感又跟前面的“惊”不太一样,“惊”是非常短促的、有力的、紧张的一种动。而这个“鸣”又是一种绵远的、缓慢的,或者长时间的一种动。这里面他把动又拆成了两种动,所以他就是在一种音乐式的,或者绘画布局式的这种状态里面重新构置它的语法。这种语法我觉得是那种一般意义上的跳跃或者平行式的这种推进都是抵达不了的。

还有就是他的音乐感里面有一种对于此刻和非此刻的一种相互的融合的一种特殊使用。这时候“鸟鸣涧”看上去好像在写当下鸟鸣涧,好像有个人在看,这样一个瞬间状态,当下状态,但是他又经常援引在这个场景之外的另外一个,有时候是过去的记忆,有时候甚至不是记忆,而是空无的,来自一个渺远时空的一种东西。比如有个词“时鸣”,它不是时间,它是一种重复时间,反复重复地在这里运营。那他突然就把你邀请到了一个更长的时间序列中,就不是此刻要证明,其实是以前,也证明以后还会证明。那这个声音,如果你用耳朵去听的话,就发现这个声音不是只是听到的眼前的声音或者你当下的声音,邀请你还要去想象一种声音,想象它回溯到过去,又伸展到未来。而另外一个比较跟它有关系的就是“返景入深林,复照青苔上”,“复照青苔上”为什么用“复”呢?就这个“照”不仅是一个眼前的瞬间过程,同时又是反反复复经常发生的一个动作。所以他邀请我们看这个场景的人去听一种弦外之音,或者听一种我们无法抵达的空无的声音,而这空无又寄居于或者宁定于此刻。

当下的我觉得佛教给王维带来的一种新的听觉或者新的句法,是王维同时代之外的,就他同时代的其他的人好像不太去这么做的,至少杜甫不这么做,李白也好像不这么做。就是他在体验一种为时中,尤其是《维摩诘经》里面那种心,心净则佛土净,不是安静的静,是那个干净的净,心净则佛土净。你去用一种心来感受这个此刻的境界,但同时他就是让你突破眼前的境界,抵达一种普遍的一种法,一种所谓的世界。所以他有一句赞语,他说以一身变一切,我觉得这个是他的诗歌的一个很重要的法则,一个身体变一切。所以他的音乐就在于音乐永远是当下的,做过了就停了,声音就过去了,但是音乐又在停滞中,又没法停下来。我觉得他的一个句法的非常复杂的同时,又很独特的一种运作,一般人真的,你对佛教不理解或者不能领悟到王维式的这种境界,你就觉得好像很平淡,但他的诗一点都不平淡,很挑战读者的一种修行。

李让眉:

对,是的,我下面就从这个绘画这个层面,再去反向地印证一下,就是刚才胡桑老师的这一段讨论。因为其实王维的美术,这一块在书里面还是讲得比较丰富,这也是我非常喜欢的一章。然后里面谈到了他对矿石颜料的质地呀,以及对于用色的一些实际的这种精确度,也谈到了他对于从吴道子那边继承下来的这种水墨线条衍生出来,水墨山水雪景图对于他,这个就是空和有的这种思维的辩证。

那么今天我想在延长线上面,我们也是不去讲我已经写过的东西了,我想从构图感上,来谈一谈他的这个美术思维,在诗里面他是怎么样去处理一个体性的。然后就是我们都知道王维是一位很著名的山水画家,无论是早年的时候,他去学金碧山水,还是晚年的时候去创立的水墨山水,本质上处理的都是人之于这个世界的一种关联,以及一种美术的表达。但是唐代的人其实都很喜欢山水,因为这个是从魏晋这边绵延下来,人是怎么样去发现山水,怎么样去认为它是一个创作母题。

另外唐代的人也都很气象雄武,他们喜欢去登山,到了山顶上,这种四面来清风的这种状态,是所有唐代诗人可能都会写过的这样一个题材,就比如说像我小时候背过的第一首登山诗,应该就是杜甫的《望岳》,就是一种非常的极致的、个性化的、个体化的写作,它是一种有声的写作,我们可以看到杜甫写的就是他来到这个泰山,他是怎么样一步一步走上泰山,最后登到顶上。因为我们可以看到所有的景物都是和杜甫自己的身体形成了对标的关系,比如说云在哪里,“荡胸生曾云”,在我的胸口这里升起了云,因为我站得高了。“决眦入归鸟”,他去看这个鸟飞得远了。他是用自己的眼球和眼眶之间的张力,我要这么使劲,我才能看到你飞到的地方,那证明你飞得远了。或者说“一览众山小”,那只有他登到山顶上,他才能够感觉到这个山是小的,这肯定不是在山脚下的一个感受。所以他的登山是一个非常有目标感,而且它个体和山之间是有一种对抗性,和这种征服欲的这样一种关系。类似的诗像李白,也是有登泰山,他跟泰山我之前还分析过,他是梦游天姥的一个前身。然后李白笔下的诗人和山,可能都会比杜甫要活蹦乱跳一点,但是他的目标是一样的,他都是要登到山顶去。但是李白可能还会因为他是个道士,他还会希望能够看到一些意象,比如说他要希望一个洞天石扉轰然中开,他要达到一个洞天福地,接引到神仙世界,他能够有一个他自己心里面的,想要去到的地方,其实就是一种游记型的写作。我们其实梦游天姥虽然是写梦,但是本质上他写的还是一个,甚至可以画出来他的一个线路图是怎么样走的,这种游记体的写作可能到后面我觉得更好的可能是苏轼,他那些山水诗,就把他每一步、每一个呼吸之间的感受,然后就是这种雨点打过来,或者是说这个山的整个的感觉,全部呈现在诗里面。

但是王维不是这样,王维的山水诗本质上它是一种无声的写法,他并不是在给你呈现,我今天去了这座山,我的行游的全过程,我是从什么时候出发,什么时候到达,到来以后我的状态是什么样的。我们可以举一个和《望岳》很像的一首诗《终南山》,我们来对比一下。其实它的入体是唐人常见的入体,无论是“岱宗夫如何?齐鲁青未了”还是“太乙近天都,连山接海隅”,他都是在告诉你,我现在登的是哪一座山,这个山在地图上是一个什么样的位置。这里就我们会感觉这两首诗挺像的,甚至到后面也有人会觉得“阴晴众壑殊”和“阴阳割昏晓”,写的好像也是一种东西,光影的变化。但是其实就从这一句,我们可以看到两个人的思维和编织的顺序是不一样的。

像“阴阳割昏晓”本质上是杜甫从黑夜开始进山,然后一步一步地走到山顶,他可能去日观峰看了日出,但是阴和阳把他的看到的夜景泰山和日景泰山切割成了两部分。就杜甫练句、练动词,他就会搁一个动词,搁在放在这里,然后让他的泰山跟随着他的行游的过程,然后去有不同的呈现,但是“阴晴众壑殊”好像并不遵循一个时间的脉络。因为“连山接海隅”,这是一个很晴的日子,我才能看到的一个“白云回望合”,“青霭入看无”,好像有一点点阴了,但是它又没有下雨,然后接下来“分野中峰变”,又是一个很晴的样子。说“阴晴众壑殊”,其实可能是王维来了很多次终南山以后,把他的无数次的发现叠加起来,就是因为随着不同的云情变化,随着它云雾的面积的体积的不一样,然后你看到的山谷的形状也会出现不同,这座山到底还是不是一座真实的,我们可以去度量的山,可能会带给人一种变中不变的这种思考。

另外我们也可以看到终南山是一种山水画的构图,我们看第一句是非常大的这种远景,它是一个我们经常看到的,像西山行旅图也好,或者是什么,它都会带有远处,有一个远远的高峰。接下来“白云回望合,青霭入看无”,它是一个中间的留白,中间的一个云雾的处理,因为绘画里面你一旦有了留白,你就会制造出比这个留白面积大得多的体。实际接下来“分野中峰变,阴晴众壑殊”,这是一个近山近处,它可以去描摹,可以去通过光线不同的方向去找这个阴阳的分割线,就是你对于画家来说,找到了这个分割线,他就知道去哪里把这个泥金给他布上去,他的金碧山水才能够实现。最后“欲投人处宿,隔水问樵夫”。“隔水问樵夫”,我们都会在大部分的山水画的最底端看到小人儿,这个小人儿可能他在水的两岸,这边有一个担着柴,那边有一个书生,后面可能还有一个抱着琴的小童,他们好像在说话,又好像是形成了一个和谐的,一个静态的这种呈现。但是总而言之,我们看到这个小人儿并不是这个画的母题,然后他这幅山水或者终南山,这座山并不因为这个小人儿的存在而才能够存在,小人儿也不是他的写作目的。因为在山水画里边,人儿和山里面可能挑出来的一角,寺庙的飞檐也好,或者说和山间那个亭子也好,瀑布也好,或者是说山中的某些小动物也好,都是一样的,它是为这个画面形成一个生机性的差异。王维对于整个的画面感的一个认知,他会用很有情谊的这种笔墨,他去把这个世界描绘好。但是他自己并不是以一个强主体性,去征服这个世界的身份介入,他会让自己成为这个世界无从分割的一个很和谐的一部分。这个是我觉得我们可以从绘画层面,反过来去论证,就是刚才我们提到的空有关系的这样一个角度吧。

所以其实这几点就是他们共同构成了王维的一个特质,因为佛教本质上他的修行,它是可以让他止住他的意念的,移动对它是人的心意。静下来,他才可以看到这个天地音乐是用交响的思维破除了一个惯性单线的叙事惯性,因为所有的诗其实最早它都是从叙事的冲动开始的,人要摆脱叙事冲动,要去描述更大的东西,他一定要从这个惯性里挣脱出来。那音乐一定程度上可以让他从这个位置中解脱出来,然后绘画就会让他把更为调和的,在一个最合适的地方溶解进去。

所以我觉得王维的诗歌,它的容纳性要比其他的诗人要大得多。之前胡桑老师说他很想讨论一下李白、杜甫和王维在盛唐里面的一个关系嘛,就其实我觉得他们三个人的这种关系非常有意思,我觉得以一个比喻来说,李白好像是我们看到的海面上的一个巨浪,就是有点像日本很著名的《浮世绘》,上面一个大的这种浪头,它是一个主体性的、极致的、蓬勃的,这种生命力的爆发。杜甫他可能是跟无穷的风浪在周旋的一艘船,他的存在取决于它和每种变化之间的关系,一种关联的导向形成了一个杜甫,他和这个世界紧密的关联,构成了一个杜甫式的叙事。但是王维可能在他们二者之外,能够让我们看到这个大海的本身,他可能更长于海浪,或者更长于这艘船,然后他是一个更为宏大的东西。但是当然,只有王维,盛唐也不足以称为盛唐,我们要看到无数的这种浪的瞬间,要看到这种船和浪的周旋的过程,我们才能够意识到我们认识这个大海是一个多么有必要性的事情。所以他们三个的这种并行,然后共同的部分,我觉得是毫无遗漏地构成了一个盛唐的图景。

胡桑:

我们没有贬低杜甫,杜甫一直是我最喜欢的诗人。

李让眉:

也是我最喜欢的诗人。

胡桑:

王维以前读起来是有隔膜的,可能我对佛教的理解,那时候还不深。这几年我就补了很多课,读了很多佛教经典,包括王维喜欢的《维摩诘经》,我也重读了,读完之后才会有新的对王维的理解。所以王维背后还是有一个新的世界观的,尽管他的音乐和绘画助长和滋养了他的一种新的语法、句法的形成,但是他的这个世界观是跟杜甫和李白很不一样的。就杜甫登山一定是真的登山,或者就此时此刻的登山,它是一层当下的,实际的旅行。尽管他很辽阔,他看到世界很辽阔,但辽阔都是源于他,杜甫的身体此刻就在山中。李白他是一个喜欢想象的诗人,他的登山,《梦游天姥吟留别》,他是一场想象之旅。他可能也登过天姥山,浙江的天姥山,但是不重要,重要的是他想象的那个天姥山是什么样子的。就道教式的绚丽的想象世界,他得穿越它。所以一个是在城市中的,此与此刻的和解,另一个是与城市之外的一个想象空间的一种亲密关系。

那王维的背后世界就是佛教,主要是佛教,佛教就是一个既有又无的一个世界,他是按照佛的视野去看世界的,他不是按照孔子的眼光,也不是按照庄子的眼光去看世界的,尽管王维的诗中有很多庄子的,甚至也有很多孔子的成分在,因为他很多诗歌其实是很儒家的。但是在山水诗里面,佛教世界观占据了主要的位置,所以他对绘画的那个理解,所谓的横切,在把一个世界六个横切面展现出来的时候,在一个更高的视野里面,所有的事物都在眼前,所以我纵横掰合,所有的事物都可以随时拎过来放进诗里。他就超越了杜甫式的,此时此刻的肉身跟山的这种束缚性的眼光,他有一种更高的眼光,更辽阔的眼光看世界。那他的诗里面,就你用日常的此刻的经验逻辑去推论,就推不出来,因为他一会儿是这里,一会儿是那里,一会儿是此时,一会儿是彼时,一会儿写春天,《雪中芭蕉》很多人争论,对他来说冬天、春天是同一个时间,但很多人都说春天和冬天不能在一起,所以他只是一个不同世的时间观。但王维的时间观和空间观都不是杜甫式的,也不是李白式的,他不是现实的,也不是想象的,而是一种佛教式的,一种从容的慈眉善目,慈祥的一种关照,这就是佛教里面说的这种心境之佛土境,自我的世界和外在的世界是合一的世界,那这个世界是一个不能说高,至少是一个抽空了之后的一个目光。所以王维的这首《终南山》就刚好解读得,让眉解读得特别精妙,这里面很重要的就是它既有我,但是处处又要抽离我,这是他最关键的动作。

其实他肯定是反复登过终南山,他不是一次,杜甫的书写,往往是一次的。但王维是把很多很多次融在一起,甚至把想象性登山也融在一起,所以他是有过我跟钟南山的贴近的这种相遇的,但是他又处处地把我给抽离出来,以无我的状态打量所有这一切,所以我在,我又不在,这是最难。就一般人很难接近王维的一个原因就是他在又不在。我觉得我在,什么时候我觉得我不在了,他就在转念之间就完成了佛教式的这种悟物。那这里面我不在的时候,就是那个世界反而更加生动,这也是跟杜甫的差异。杜甫要看到世界的生动,一定是他此刻就在山中,或者此刻他就在边上,他的视角就在旁观的那个视角。但是王维的视角有时候是旁观的,有时候是以它为主体的。比如说有没有人,“空山不见人”,明明没有人,“但闻人语响”,这个响哪里来的?就是他存在又存不在的时候,声音有,也可以没有。所以跟绘画有关,在横切的时候,所有东西都在这里,但其实还是可以加一层,它既横切,又是一种多时空的拼贴,多时空的并制,因为对佛教来说没有真正此刻,所有的时间都是在此刻中,所有的无数的其他时间都在一瞬中,但是它是统一的,它不是一种线性的、逻辑化的、当下的一种时间。

对谈嘉宾简介

李让眉

青年诗人、作家、诗词研究者。曾担任新华社“名家空降”领读者计划主讲,央视纪录片《跟着唐诗去旅行·第二季》学术顾问等。诗词作品曾选入《近百年女性词史》《百年词史》等学术研究专著。著有《所思不远:清代诗词家生平品述》《李商隐十五日谈》《香尘灭:宋词与宋人》。

胡桑

诗人、译者。哲学博士,德国波恩大学访问学者,中国现代文学馆特邀研究员。现为同济大学中文系副教授。著有诗集《赋形者》《你我面目》、散文集《在孟溪那边》、评论集《隔渊望着人们》《始于一次分神》《走向他人》,另译有奥登、洛威尔、辛波斯卡、米沃什、鲍勃·迪伦等诗人作品。

推荐图书

《王维十五日谈》

作者:李让眉

浦睿文化·岳麓书社

2025.9

王维,也许是唐代大诗人中我们“最为熟悉的陌生人”。“红豆生南国,春来发几枝”,“空山新雨后,天气晚来秋”,“行到水穷处,坐看云起时”……这些名句我们从小便熟能成诵,但若仔细再想,却又说不出具体的好处,而王维的真实面容,也一直被湮没在世家公子、美少年、音乐家、诗佛、“诗中有画、画中有 诗”这些固化标签之中。

青年诗人、作家李让眉以其丰厚扎实的学养、识见和敏锐的感知力,用十五篇漫谈追寻王维,细解王维的生平、时代、亲交、情感、宗教、绘画、音乐、诗艺,还原王维的人生境遇与精神世界,以诗人之眼关照王维诗独特的妙处——无我而有情,最终收尾在当下的我们为何要读王维、如何读王维,将古典诗人的光芒折射到现代的你我身上。

-End-

编辑:狐狸

原标题:《李白、杜甫和王维,你pick谁?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司