- +1

在艾奥瓦作家工作坊“修句子”,由细节见证美的诞生

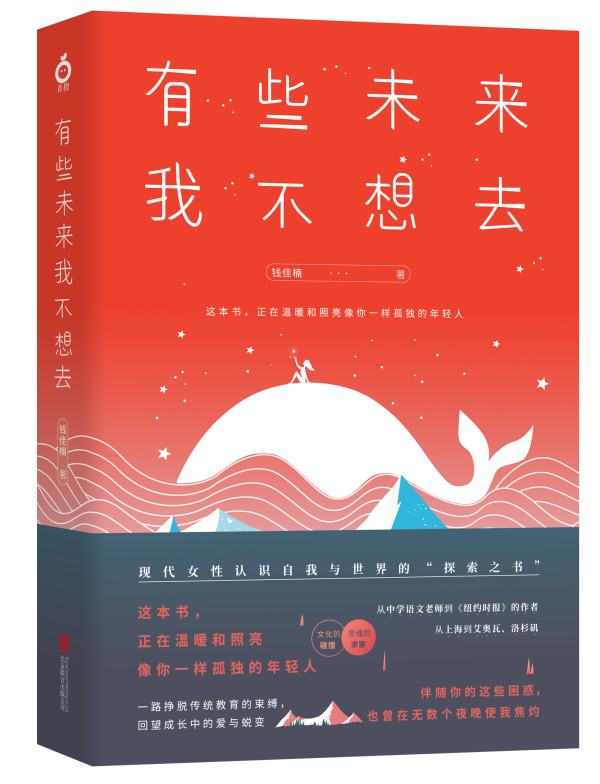

编者按:身处社交网络和即时信息的重重包围,给亲爱的人写一封信意味着什么?在新出版的随笔集《有些未来我不想去》中,青年作家钱佳楠通过29封书信倾诉了自己在美国留学、任教期间的见闻和思考。这些信写给每个阅读此书的陌生人,也写给作者自己,内容包括成长的追问,对多元文化的理解,梦想的坚持,关于爱情的困惑……每一篇都饱含了作者的深情和对人生的感悟。这些文字或许是黑夜里一闪而过的星光,虽然转瞬即逝,但也足以支持我们抵达下一个光明的时刻。

艾奥瓦作家工作坊所在的the Dey House。

文|钱佳楠

亲爱的人:

还未到十一月,我就已经穿起了羽绒服,需要冲热水袋才能安睡,天气预报显示周六就会下第一场雪——预感今年冬天会很难挨。

最近的种种,要从何说起?我感到我已被所在的语言和文化拉扯到遥远的彼岸,以至于我的经验将不再与你相干,以至于我对于你已成了汪洋上的一座孤岛,黑夜中的一稀星辰,仿佛能激起你心井的涟漪,其实并不能。

就让我从文学翻译讲起吧,我已经对翻译系主任Aron说:你改变了我的人生。

一切都始于我走进他办公室的那一刻,当时我在译朱岳会长(民间称:秃顶会会长)的《我不幸的女朋友》。

和我的美国同学不同,因我的母语是中文,我天然地感到我有责任忠诚于原文,任何对原文的改动都可能是亵渎之举。然而,我以为的“原汁原味”的译文并没有得到美国同学的认可,他们觉得有些重复可以避免,有些句子可以压缩,有的地方可以更流畅。

——因为这些“原汁原味”造成的疙瘩,他们无法体会到原文应当具有的美感。

见了Aron,他对我说的第一句话是:“我需要你先把中文原文念给我听,逗号的地方小停顿,句号的地方停下来。”

就这样,我念了第一个句子。

Aron是美国翻译家协会的主席,他学英诗出身,精通土耳其语、英语、西班牙语和法语,并不懂中文,但后来我发现,即便对于他不懂的语言,他都可以抓到里面的“音乐”(音部、节奏、抑扬,甚至语体风格等)。听完第一句话,他说:“现在我会给你五种第一个句子的翻译版本,我想你告诉我哪个版本在神韵上最接近中文原句。”

就这样,我由着语感趋势,从Aron的演绎中“选”出了第一个段落,于是我们的译文成了这样:

I walked into Ward 6. The emptiness made me uneasy. My girlfriend’s bed was in the corner. When she heard my footsteps, she turned and smiled at me. I drew the curtains to let in the sunlight, then took a chair and sat beside her.

(朱岳原文:我走进6号病房,里面变得空空荡荡的,这令我不安。我的女友躺在角落里的病床上,听到我的脚步声,就翻了个身,面朝我笑了笑。我拉开窗帘,让阳光照射进来,搬过小凳子坐下。)

宛如魔法,我发现一个独立的视角在英语中诞生了。“我”的视线慢慢从病房的全景挪到角落,再看到女友,而后触动了“我”的行为。对英语读者而言,这个叙事者“活”了。

仅仅关于这个段落的翻译,我大概就可以写一篇论文。仅以第一句话为例,乍看起来译文“扭曲”了原意,但是按照原文直译不仅啰唆,而且因为这是小说的开头,会让英语读者产生不必要的困惑——“变得”空荡,那么原本是怎么样的?现在的处理是我满意的,因为“空荡”本就和读者对病房的预期有反差,所以“疑惑”仍隐藏在读者的心里;同时,随着句子的紧缩,“不安”也被强化。

是在之后不断地翻译和修改的过程中,我才慢慢意识到一个道理:有时候你必须离开才能接近。

懂得这个道理固然令我欣喜,然而,困扰我的却是:我无法一蹴而就地把这个技巧化用到自己的翻译和写作中,因为我没有Aron的“眼睛”,也没有他的“耳朵”。

这让我产生有如坠入深渊之感。在此之前,我以为凭借一己的努力没有什么困难克服不了,而今这种依靠自我折磨以期提高的方法不再奏效。无论是翻译还是小说创作,我需要英语母语者借我“眼睛”,借我“耳朵”。

Aron说:“你去找你工作坊的同学帮忙,让他们一个句子一个句子帮你看。他们都是这个国家里最好的作家。”

类似的话其实我的导师玛葛一年前就对我说过,那时我们坐在高地咖啡馆(High Ground)里,这个咖啡馆是工作坊学生的写作大客厅。玛葛瞥了瞥周围的同学,告诉我:我相信,就在此刻的咖啡馆里,很多同学都愿意帮你。你可能无法用相同的方式回报他们,但是你总有其他方式表达你的谢意。

——他们都不知道:请求帮助,给人添麻烦,对我而言才是天大的难题。从小到大,我逞强,死撑,表面上的自尊实际是自卑,因为总感到自己不够好,总怕自己讨人嫌。

我不知道这个性格上的缺陷竟然有朝一日会成为我写作路途中最大的绊脚石。

我是在抖抖索索之中开始寻求帮助的。之前花了一学期的时间和Aron一起反复推敲、精雕细琢的翻译被一家文学刊物接受,然而编辑发来的第一篇修订意见让我大失所望,他把很多地方改成了我已经弃置的“字面翻译”,我要据理力争,但又必须确认自己的语感是对的,于是我在工作坊课开始前请同学基能帮我看了第一页,他只动了两个地方,但让我大开眼界。

他把“When she heard my footsteps, she turned and smiled at me”改成了 “She turned and smiled at me when she heard my footsteps”。

他告诉我:“我们现在更接近叙事者的视角。”确实,从叙事者“我”的角度,“我”是从女友转头对自己微笑的那一刻才发现对方听到了自己的脚步。

这个改动让我叹服。

另一处是:

“No, you have it.” She strained to prop herself up.

“You need nourishment. You eat it.”

“Let’s each take half, or I won’t eat.”

基能把这三句改成了:

“No, you eat it.” She strained to prop herself up.

“You need nourishment. You have it.”

“Let’s each take half, or I won’t eat.”

朱岳原文:

“还是你吃吧。”她用尽全力支撑起身子。

“你更需要营养,还是你吃吧。”

“咱们一人一半,否则我就不吃。”

基能说,我不知道我为什么这么改,但是我从一个外国人的角度竟然明白了,中文的原文都是“你吃吧”,但搬迁到英语显得累赘(所以才有了前一稿把第一个eat it改成have it),而且两个人物的声音无法分辨,如今基能调整以后,两个人的用词不同,声音会有不同。

基能本人也从事法语文学翻译,如今我请他每周课前都提前来工作坊帮我看句子,他欣然答应,他说:这很有意思,我随时都愿意帮你。

有了这种愉悦,我找到了罗伯,他是我之前非虚构研讨课的同学。他的不苟言笑让每周去找他“修句子”的我感到自信全无——我感到自己的英语真是烂到家了,竟然还在工作坊里写作,真是荒谬。

就在这个周一,我们的每周约见刚好持续了整月,忽然生出了聊天的兴致。我们从写作聊起,聊到各自未来的打算,聊到他所在的非虚构项目。他说:你要有自信,我看了你的写作这么长时间,你的小说很好,只是你还不熟悉日常语境的表达而已。

罗伯问我,记不记得之前有几次我支持你改回自己的原句?

我怎么会忘记?

Silently, Grandpa had dragged himself to the cupboard, picked a package and plunked down the noodles in a stainless saucer. The gas burner popped. Yet it was not even lunch time.

(沉默中,爷爷挪步到橱柜,拿出一包泡面倒在锅中。煤气灶“噗”地燃起了。然而,这时候连午饭时间都没到。)

这段之中的“The gas burner popped”在此前我请Aron教我如何“紧缩”句子时被他“整合”到了前一句,成了“plunked down the noodles in a stainless saucer on the gas burner”。我把原稿给罗伯,为难地说:“我挺喜欢原来的‘The gas burner popped’。”

“这句话的场景感很强,你一定要留住!句子紧凑是重要,但是不能约去这么好的句子。”

还有一回,我在一段雨景描绘中用了个非常罕有的词:“impinge”。这个词的本义是“撞击;影响”。拿到同学的反馈时,发现他们多在这个词下面画了线,拿给罗伯看时,我已经把这个词改成了“fall”(下落)。出于信任,我询问他对我原先选词的意见。罗伯马上说:我支持你用impinge,你要知道,有多少人会用fall,但是很少有人可以大胆地用impinge,而且这个词放在你的语境中是合适的,你需要激起强烈的不安感。

impinge是我从詹姆斯·乔伊斯那里盗来的。罗伯不知道,他的支持不仅让我对这个句子有了信心,还给了我继续阅读经典的信心。威廉·福克纳、尤多拉·韦尔蒂、约翰·契弗……我在一本一本地啃他们的全集。我找到有声书,跟读,然后抄,然后背,阅读如水蛭一般吮吸我所有的闲暇——我开始怀疑,从这些经典里拼凑出怪怪的语言是不是一条正途?或者我应该把时间全花在《全美最佳短篇小说》上,这样或许可以“速成”?

改回impinge的那一晚,我继续我这周的跟读——福克纳的《我弥留之际》(美国同学过去曾在课间讨论,他们认为福克纳是个高中课本里的人物,没有人再读了)。我明白自己必须读经典,因为《全美最佳短篇小说》里没有人会用impinge这样的词,这样的词必须从大师那里学来,有朝一日,是这些词,是这些句子结构,是这些口吻成为我写作的给养,速成的东西很快就会消耗殆尽了。作为一个外国人,我比英语母语者需要更多的养料。

自从开始向工作坊的同学请求帮助后,时时陷入感动。上周我问和我同住一小区的阿丽莎能否每周帮我看句子,我说我会支付酬劳(天知道这有多耗时间,有时我们会在一个句子结构上磨掉半小时,仍然没有结论)。阿丽莎连续回了两条短信:不要给我钱。我很乐意跟你一起看句子。

这周和罗伯的约见结束后,我们正在修订的小说已接近尾声了,他突然问:这个小说之后,你还有其他东西要我帮你看吗?我说有。他说,太好了,我怕就这么结束。

——我也怕。

这是我日日的感激。我所在的工作坊历来以竞争激烈出名(你可以认为,这是个美国年轻作家的“选秀场”,每个月都有经纪人来物色“投资对象”),即便今天,我还可以感到竞争的暗潮,但或许因为我在很长时间都不会对同学构成任何威胁,反而受到了恩待。

我跟Aron说,如今我最大的愉悦就来自修句子,从最微小的层面看英语的运作规律,也见证美如何在语言中诞生——我完全理解了唯美主义作家的信条,有了美,还在乎什么其他?我不再去想我能否真正用英语写出一部长篇,也不再去想经纪人哪天才能找上我——我已经找到了我(可能是毕生)的幸福。

Aron开玩笑说:你没救了。

因为这周布置学生读黑泽明自传《蛤蟆的油》的英译,我特意找来了黑泽明的采访视频,有一段他说给日本青年导演的话很有道理:

如今,年轻人刚起步,就在琢磨要赶紧到达终点。但是如果你去登山,教练告诉你的头一件事情就是不要去看峰顶在哪儿,盯着你脚下的路。

我是快乐的,唯独无法治愈对你的思念,

是我。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司