- +1

《革命时期的芭蕾》:我演“大春”

史钟麒1960年和双胞胎弟弟一同被选入刚创办的上海舞蹈学校(上海芭蕾舞团的前身),是上芭最早的演员,也是样板戏《白毛女》中男主角大春的扮演者之一。1979年,他被导演吴天明、滕文骥看中,在电影《生活的颤音》中扮演主角、小提琴家郑长河 ,随后成为相当活跃的舞、影、视三栖演员。1988年赴美。

史钟麒现居旧金山湾区,一方面继续从事芭蕾教学,一方面以古稀之年,仍然活跃在湾区各种华人文艺演出的舞台上。在这部回忆录中,他以感激的心情,回忆了芭蕾带给他的快乐与伤痛,人生命运的考验与转折,也从局内人的视角,将上海芭蕾舞团早期的发展历程,《白毛女》创作、上演、成为样板戏的经过,以及可与“乒乓外交”相媲美,为中日复交立下汗马功劳的“芭蕾外交”等历史事件呈现给了读者。

本文节选自他的回忆录《革命时期的芭蕾》(壹嘉出版,2019年9月)

《革命时期的芭蕾》史钟麒 著 壹嘉出版 2019年9月版

1968年夏天,空气与政治环境一样如火如荼,温度升至摄氏35度。连平日聒噪不已的蝉儿在酷热的天气里也只能偶尔发出近似凄惨的唧唧声。酷暑加上超高湿度,让人白天昏昏欲睡,晚上又难以安眠。剧组响应号召,向“文艺黑线”“开排炮”,每星期要演出好几场,有时星期天下午加演一场。从主要演员、群众演员到乐队,人人疲于奔命。主要演员虽隔天轮换,但体力上的消耗数倍于群舞演员,在恶劣的天气中,休息不好,体力难以恢复。

初时,饰演大春只有凌桂明一个人,后来增加了欧阳云鹏。他俩是春季班的,业务很好,表演上成熟。1967年4月24日,最高领袖在人民大会堂小礼堂观看演出就是凌桂明演的大春。这次演出后,剧组声名日隆,演出场次大增。除了日常演出,还要去广州为每年春秋两季举行的商品交易会献演。到工厂农村演出更是常常出现在剧组的排期表上,于是,增加一组主要角色势在必行。编导们从秋季班里选中了我。在所谓“开排炮”的密集演出前,我已掌握了“大春”的独舞和双人舞,但一直没有正式上台的机会。那时我也没觉得这对我有什么重要,反正我先学着,等正式需要我上台的时候再说。

史钟麒 上海舞蹈学校练功房

在一个大型的舞剧中,主要角色就是舞剧的魂。演员除了演好自己的角色外,与其他演员配合也极为重要,他们的默契配合是丰满角色的十分重要的一环。从技巧和形象上看,我与凌桂明、欧阳两位各有千秋,但表演上的差距很大,特别与凌桂明差距就更大,他从学生时期就有了在台上演出《天鹅湖》第二幕王子的经验,到1967年,表演上已十分成熟,我最初的舞台表演经验就得益于他。他给了我不少的帮助,我很感激他。

我在正式排演大春之前,没有当过主要演员,既不曾与群众演员配合过,也没有与乐队合作过,离上台表演全剧,有很长的路要走。但是一次偶然的突发事件,把我快速地推上了舞台。

集体食物中毒事件

我们的演出地点,主要是福州路外滩210号的市委礼堂。过去,每次演出结束后,都是自己拿团里发的三毛钱夜宵费,自行张罗夜宵。离市委礼堂不远的福州路和江西中路交叉处,有一家饮食店,什么小馄饨、菜肉馄饨、阳春面、大肉面、辣酱面,都现做现烧,价格便宜,团里很多人爱光顾,花一毛几分,吃一碗香喷喷的面或其他点心,顺便聊天。但是,载我们回宿舍的车从不等人,于是大部分人演出后不能去那个店,只好回宿舍后吃干点心或用小电炉煮面条。夏天胃口欠佳,就吃西瓜充饥兼解渴。

我团成“样板团”后,除了公演多,一些重要的市级单位也常来包场。那一天又是包场,演出完后,包场单位为表感谢,在后台大休息厅准备了夜宵。上海的炎夏,冷面、冷馄饨是本地人的最爱。特别是冷馄饨,油锅里煎一下,蘸辣酱油或者醋,是无上美味。眼前的油煎馄饨和冰冻绿豆汤,正对胃口。那天是凌桂明演大春,我演八路军战士。我很快卸完妆,来到休息室,里面一片嘈杂,乐队演奏员、合唱队员一面享用,一面高谈阔论。我碰到欧阳云鹏,他那天轮空,我俩拿了些馄饨,舀了绿豆汤。过了一会儿,凌桂明卸完妆,也和我们坐在一起。因味道不错,大家吃得比平时多。吃完,大客车与往常一样送我们回宿舍。

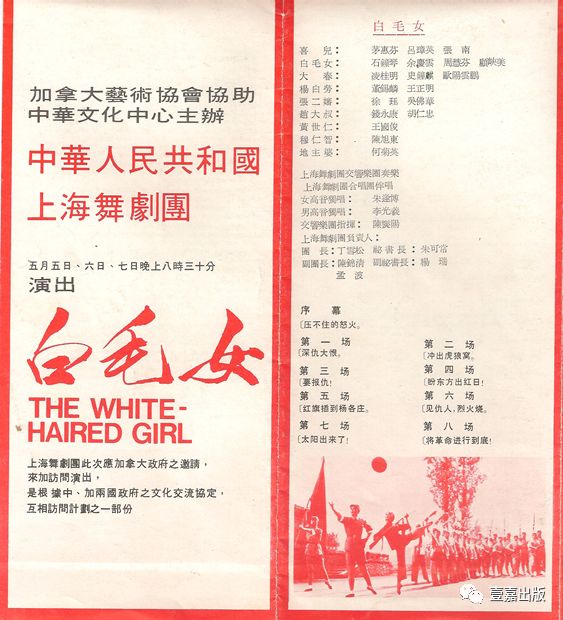

1977年《白毛女》剧团访加演出海报

晚上闷热难耐,我在寝室外面的公共洗衣处用冷水冲过,回寝室强迫自己躺下。手上的蒲扇虽不停地摇,不一会身上又粘粘糊糊的。池塘边,蛤蟆叫声此起彼伏,令人更难入梦。过了午夜,气温逐渐下降,慢慢入睡……没过多久,肚子一阵绞疼袭来,胀痛难忍,头上直冒冷汗,翻身下床跑去厕所,痛快地拉了一阵稀,身上被汗湿透,胀鼓鼓的肚子瘪了下去,感觉轻松了些,于是擦干身体回到床上继续睡觉。

早晨起床,方知事情不妙,原来昨晚上十几个人中招,不少人与我一样,都是痛醒后夜半临厕。集体食物中毒,这在当时的上海屡见于报端,而置我们于不幸的祸首是昨晚变质的冷馄饨。不少人被送到医院里挂急诊,打吊瓶,包括凌桂明和欧阳云鹏,我的病情算是轻的。

早晨,练功时间到了,工宣队领导要所有换好衣服准备练功的演员去201教室集合。到教室后,大家交换刚刚获得的新消息。一会儿,工宣队领导王梅珍推门进来,后面跟着编导林泱泱和医务室的陶医生。大家静下来,等王梅珍说话。王梅珍中等个子,白皙的脸,精炼的短发,是一家工厂的党支部书记,不是一线工人。其实所谓工宣队也就是拿几个工人大老粗推在前面,上面信得过的领导在后面督阵而已。她把昨晚到现在发生的情况一一向大家作了介绍,又叫陶医生报告了凌桂明和欧阳云鹏的病情。等陶医生讲完后,王继续说:“从凌桂明和欧阳云鹏的情况来看,今晚他们两个都肯定无法演出的。你们大家想想看,我们是停止演出,还是想办法继续演出?”谁也不出声,你看我,我看你,最后,大家把目光都集中到我的身上。

编导之一的林泱泱,是《白毛女》四位编导中最年轻的一位。他接着王梅珍的话说:“医院已经尽力,但凌桂明和欧阳两人病情严重,身体极度虚弱,没有任何药可以让他们今晚上台。群舞演员少一二个,我们可以重新排位,但大春没人,我们就得停演。”说到这里,他停了一下,与王梅珍交换一下眼色,转头对着我:“史钟麒,你,可以吗?”导演很客气,并没有那时流行的什么“为革命”口号式诘问。我的心跳陡然加快,脑子一片空白,低头看着自己的脚。其实在林泱泱讲话的时候,我已经预感他会点我的名,因为在那一天,只有我还勉强有条件担此重任。教室里静悄悄的,没有人说话,大家都转过头看着我,时间的秒、分好像被拉得很长很慢,我能听见自己心脏跳动的声音。

1972年8月11日,余庆云、史钟麒在日本日立造船厂 演出《白毛女》第七场 “相认”

这次访日演出就是可与“兵乓外交”相媲美的“芭蕾外交”,为中日复交立下汗马功劳

我要面对的是一个大型芭蕾舞剧,而且是样板戏,绝非简单的小舞蹈可比。我面前的困难很多,个人的独舞和舞蹈技巧固然可以暂时略过,但没有正式的与女主角好好合过双人舞,没有与群众演员配合过,没有走过台,没有彩排过,没有与乐队合过,这些必需要经过的过程,我全部为零,而这又不是轻易可以完成的。这是一个很重要的机会,放弃还是抓住,全在一念之间。其实团里把宝押在我的身上,何尝不是一种冒险和赌博呢?

那段时间是向“资产阶级反动路线”“开排炮”的特别时期,演出,是“保卫无产阶级革命文艺路线”。不演呢?被可能别有用心者上纲上线,那就成了“罪恶阴谋”。即使不计政治后果,退一步,停演也会被观众的唾沫淹死。记得那年为保卫样板戏,反对资产阶级文艺路线复辟,人民广场开公审大会,有一个在普通饮食店卖大饼的毛良玉,因为“技痒”,业余排演样板戏,被人告发,定罪为“歪曲样板戏”,死刑,被押出去枪毙了。判词里有一句话在学校里广为流传至今记得:“一个卖大饼的,居然也关心起文艺来了”。那年代,区区一出戏,需要用各种办法来“捍卫”的。十年中被允许演出的就八个样板戏,我们的演出场场满座。市委礼堂1400多个座位,戏票场场卖光,管票务的老宋常常要躲起来,以免被熟人盯住要票。

当时是上午九点不到,离晚上演出还有十个小时。诸多权衡、比较、激烈的思想斗争,最后,我的好胜心战胜了畏惧心,接受挑战的欲望占了上风。我抬起头轻声回答:“既然领导信任,我想我可以试试。”短短14个字的回答,决定了我的后来的艺术实践。

我这年21岁,离现在恰为半个世纪。因为这对我太重要,是我艺术道路上的一个重要的里程碑,所以至今只要一回忆起那天的场景来,就如刚刚发生一样那么清晰。我明白,军中无戏言,只要答应,就无退路。随即,剧组上下立即行动起来,为我做全面的预演配合。

十分钟后,钢琴音乐在排练厅里响起,演白毛女的石钟琴,演喜儿的茅惠芳,演黄世仁的王国俊,演穆仁智的陈旭东,演杨白劳的董锡麟,以及一干群众演员悉数上场,一遍又一遍地和我配戏。第一场,黄世仁的家丁强抢喜儿,大春与众家丁开打。平日排练,演家丁的演员们与凌桂明、欧阳配合较多,已经非常熟练,常常比划几下了事,但今天全力以赴。张庆祖的“串猫”,赵志权的“背加官”、“趴虎”做了很多次,直到我们配合接手十分顺畅。我们在大教室排练的同时,各自住在家中的管弦乐队的乐手也接到通知,迅速到市委礼堂集中,准备给我合乐。一个多小时后,我们离开排练厅,衣服也没换,上了临时招来的文化局车队的大客车,直奔剧场。

合乐非常顺利,指挥陈燮阳是一个极具才华的指挥,对舞台上每一个舞蹈所需的节奏,拿捏得十分精确。每一段音乐,每一个主要演员完成动作时不同的速度,他都心中有数,配合默契。在合第五场大春32个旁腿转的音乐时,陈燮阳还特别停下两次,以确认我开始转的准备动作和中间的速度。他对《白毛女》的总谱已烂熟到从头到尾不用看总谱,拿起指挥棒就进乐池。那次合乐以后,我在团里的演出,不管是《白毛女》还是其他小节目,大都由他担任指挥。从1968年到1988年,我去美国前的整整20年,剧组里所有演出都在陈燮阳的指挥下进行,这真的是我们的幸运。在陈燮阳之前,乐队还有一个指挥樊承武,是陈燮阳的老师,当年小提琴协奏曲《梁祝》的首演和《白毛女》的首演都是由他执棒,1967年他被调往上海歌剧院。

走台直至下午一点多钟,全体演员回团里吃午餐,然后回宿舍休息。我在床上翻来覆去,放在平时,因上午练功很累,午睡时脑袋粘上枕头就能睡着。但是,今天发生的事像记录片,在脑子里不断地播映,时而清晰,时而模糊,无论怎么努力,“周公”就是找不到。唯一能做的就是闭着眼睛,默念演出的要点,后来干脆起床比划动作,这是我一生中最长、最难熬的下午。

5点15分,去剧场的大客车开出。

正式演出

剧场后台,化妆师程漪云、闵晓梅替我化妆,负责服装的张师傅帮我检查衣服,一遍又一遍,从他们的细心和认真,我感受到她们殷切的期望和祝愿。在焦急和不安中度过了演出前的一个多小时。

7点到了,开场铃响过,陈燮阳步入乐池,序幕音乐奏起,我从下午起就悬起来的心更为紧张了。程老师在边上看出我的不安,不断叫我放松,安慰我:“不要紧张,你一定能演好的!”序幕刚开始,我就在舞台侧幕做准备,一面活动腰腿,一面默念着要做的动作。偷偷地从大幕缝隙望下去,观众厅座无虚席,一个个全神贯注,根本不会知道这场演出差点就泡汤。

序幕飞快地过去,迎来了“北风吹”,朱逢博美妙的歌声在剧场回响,茅惠芳舒展的舞姿,四女友活泼的“窗花舞”,在欢快的音乐声中结束,终于轮到了新鲜“大春”上场亮相。

舞台两侧早就站了一些还没上场的演员,“四女友”吕璋瑛、朱依群、沈芷华、张南,她们自己的舞蹈结束后,没有像平时那样离开舞台径直去后台化妆室,而是站在舞台边上等着,看我上场,程老师站在了大幕边上的最佳位置,注视着台上每个演员的一举一动。

访日演出 《白毛女》第七场 白毛女、大春扮演者:周慧芬、史钟麒

头扎白羊肚毛巾的“大春”,把腰,腿,脚腕再活动一下,随着音乐,手捧面粉袋,几个快速的台步走到舞台中间,一个圆场转身,推开喜儿家的门,进门,把面粉送给喜儿,然后一个潇洒的“大跳”(Grant jete),把一段独舞流畅地跳完。做“二位转”时,稍微有点跳动,紧张所致,但观众感觉不到。接下来,与喜儿的一段抒情双人舞,以表演为主,两人的舞蹈动作都没有什么技巧负担,完成得很好,很流畅,顺利地随着音乐下场。这是我第一次演大春的第一段舞蹈,完成得不错,为我以后的出场开了一个好头。

刚走进侧幕,程漪云老师就快步过来,双手抚着我的两个上臂,告诉我跳得很好,舞台妆也很漂亮,边说边拿出纸巾吸着我脸上渗出的汗珠,站在边上的演员过来给我打气:“阿大,蛮好。”第一次出场没有发生大问题就是成功,加上副台上其他演员的鼓励打气,不断告诉我好的消息,我的紧张心情得以缓解。

演出像平时那样有序进行,第一场的开打,第一次与众多演员合作,每个接手时间都在瞬间,不允许稍有迟疑,因上午在教室里排练时,赵志权、张庆祖、程沛然等演员认真地陪我练习过数次,完成得还算顺利。第二、三、四场,都是喜儿、白毛女的戏,我不用出台,有时间休息和调整。趁中场休息,我在台上走位,想动作。第五场,连续32个“旁腿转”,是大春一角在整个演出中非常重要的技巧,这正好是我的强项。虽然在课堂里练习时曾连续转80多圈,但从来没有在正式演出中转过32圈,更没有手持大刀在舞台上转过,所以不敢大意,在台上转了十多圈,确认地板不会影响我的发挥。这个技巧是衡量一个芭蕾舞演员的重要技术指标,外国的舞剧中常将这段独舞放在双人舞后面,更增加了难度。中国的芭蕾舞剧的舞蹈编排不以炫技为主,而是以剧情作为主导,为表现八路军战士的勇猛无敌,所以让大春手持大刀转,非常契合人物所需。

第五场开始后,我的32圈才完成一半,观众席就响起了掌声,给了我极大的鼓舞。演出一幕一幕地进行,第六场,奶奶庙,我没有独舞,只是过场戏。第七场,大春在山洞里发现白毛女,认出是喜儿,然后有一段独舞和双人舞。大春的独舞中有三个空中旋转盘腿大跳,我做得还算差强人意,但整体看还是显得呆滞。驾轻就熟的石钟琴,形象漂亮,舞姿出众,技术完美,观众把大部分的注意力放在她身上,我的瑕疵和不成熟就被成功地忽略了。“看眼前,是何人?”是相认这场戏的重要转折部分,朱逢博戏剧性的、甜美的歌声把所有需要演员用肢体语言告诉观众的内容,都明白无误地唱了出来。我第一次在台上装模作样的演出,能让观众明白你在说什么,就是因为有这样的伴唱。不然,观众很有可能不明白我在干什么的,因为表演实在是比较差。第八场到了,这一场对于大春的角色来说,几乎不需要什么技巧,不造成任何负担。尾声的音乐响起,太阳出来了,我艺术人生中至关重要的“处女演”也洒满光明。

大幕在观众热烈的掌声中徐徐关上,我傻傻地站在台上,许久才回过神,深深地吐了一口气。没有任何词语可以形容我的心情。多年以后的一首歌,最能表达那一刻:“听到掌声响起来,我的心中有无限感慨……好像初次的舞台,听到第一声喝彩,我的眼泪忍不住掉下来。”

转身,缓缓向后台走去,一面擦着脸上额汗,与我擦身而过的演员和工作人员向我表示祝贺。“勿错,勿错,蛮好,蛮好”的上海话一路随我到后台化妆室。镜前,我一面擦拭额头上的汗,一面把被汗水浸湿的演出服装脱去。今天一天,我完成了自己艺术生涯中一个重要的跨越。我假装平静,其实心里翻江倒海。我很想大叫,甚至哭一下,把心中的兴奋、骄傲、满足尽情释放,但是没有这个胆量,天知道我这一天是怎么过来的。

这突然发生的情况,把我在芭蕾舞团当主要演员的生涯一下子提前了很多。很多年后回想那一天的场景,我真的从心里感谢这个团队,没有他们的熟练的配合,我怎能在一天之内把一个大春演下来。

1977年《白毛女》剧团访法演出期间参观摩纳哥植物园。陈乐民先生(后排左一)当时为剧团担任翻译。作者为后排左二。

从这一天开始,我们团有了三个“大春”。

第二天,凌桂明和欧阳,虽已无大碍,但依然虚弱,我接着再演了一场。从那以后,演出大春成为常态,除了特殊的演出,领导会安排凌桂明外,平时由我们三个人轮流出演。经常的演出,使我逐渐走向成熟。

这一次“处女演”,有一堪称“奇葩”的细节:不知内情的观众,连“大春”换了人也觉察不出来,除了因为我和凌桂明的身材、长相相似外,还因为演员“没有名字”。缘起于六零年代中期以后,文艺界掀起批判“三名三高”运动(三名:名作家,名演员,名教授;三高:高工资,高稿酬,高奖金)。 《白毛女》的剧目单上,只有人物的名字和身份,例如 “大春——贫下中农子弟”,所以,除非对演员十分熟悉,否则,根本不知道角色是何许人,这或多或少地加快了观众对我的认可。

从那以后,我前后演出《白毛女》整整九年,工厂、农村、部队,上海、外地、外国,各种各样的舞台上都曾留下过我的汗水,我的足迹,难忘的故事车载斗量。数十年后,我在异国他乡教学生,还是不断地有机会与我的学妹、学生一起演出《白毛女》。后来我还自己剪辑音乐,一个人同时演大春和杨白劳,受到美国华人的瞩目。《白毛女》陪伴我走过了我的年轻时代,中年时代,也相信它会一直陪伴我走过我全部的人生。《革命时期的芭蕾》即将上市,亚马逊、Banes & Noble及各主要网点有售。定价:$23.99.

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司