- +1

3年3次进入精神病院,一位双相情感障碍女生的自述

双相日记伴随我和大家已经有许久了

从我第一次住院开始到现在

一共有三年了

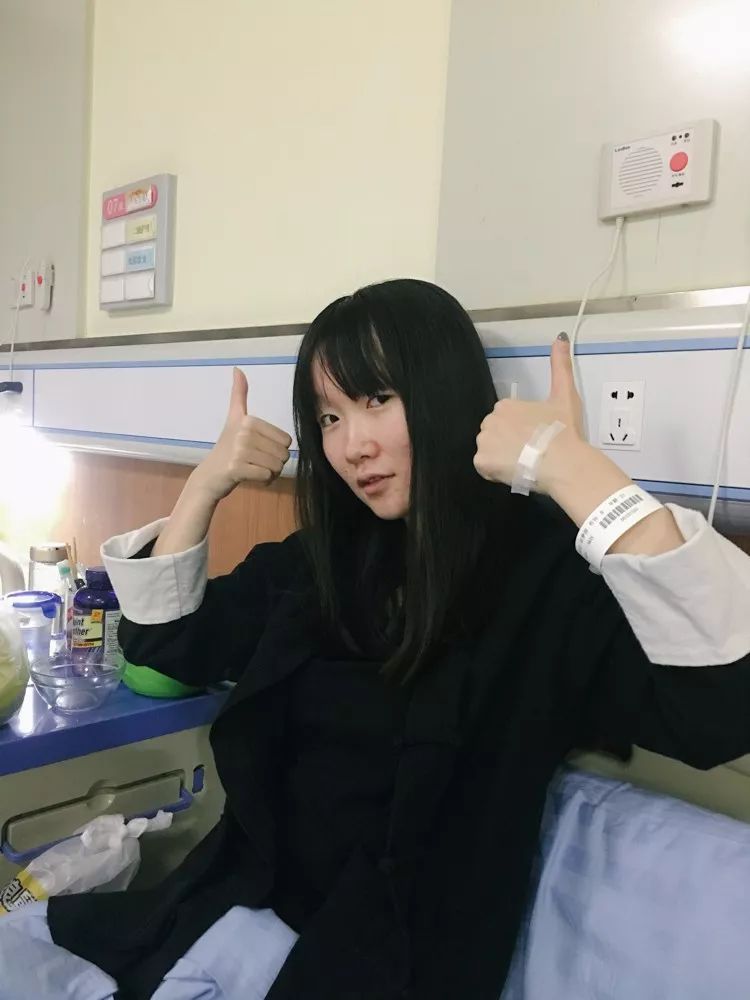

这三年间我拍了些照片

都是在医院里用手机拍摄的

这两天我把照片整理出来一组

《双相日记》

一个女孩子三年时间

出入精神病院三次拍下来的照片

从二十岁到二十三岁

我希望的是别再因为某些定时炸弹

再次住进医院了

谢谢大家这三年的陪伴

这是柴柴一直以来无以为报的事情

第一次因为失恋住院

第二次因为被身边的朋友不理解说闲话住院

第三次因为压力过大暴饮暴食一下子胖了十多斤住院

看起来都是无关轻重的小事 每次都能在医院呆好久

唯一遗憾的是其中我拍的一位女生已经自杀离世

双相日记还会继续

为的是能帮助身边更多的人

还是那句话

谢谢大家三年来的陪伴

自我介绍

你好,我叫崔柴柴,二十三岁,距离第一次住进医院已经有三年时间了,如果说这三年里我学会了什么,那就是如何熟练的办理出入院手续,做好各种检查并且和护士小姐姐们打好关系,因为能在偷偷抽烟被逮住的时候不被臭骂一顿等等。

我知道你想质疑我,一个九五后出生的女孩子怎么会住进精神病院,那你坐下来,好好的听这个故事,其实我也不太明白我为什么会住进精神病院的。

(因为刚出院做了电抽搐治疗,可能会出现一些语序不通或者错别字,请大家见谅。)

似花非花,似痛非痛

从抑郁症到躁郁症,这个诊断的转变中间耗费了四年左右。但是诊断出有抑郁症,大概已经有十年,那是在我初三的时候,花一样的年纪,却沉默的接受了这样的结果,我知道我是有问题的,在很小的时候我就知道,我是哪里出了问题,要不然我的生活不可能是这个样子,可是凭我那样稚嫩的年纪和经历,我无法确定这样一个问题,我恳求妈妈带我去做检查,检查的结果是重度抑郁。

我至今还记得医生说的一句话:你那么年轻,为什么穿一身黑呢,把自己打扮的明亮一点是不是会好很多。

不知道为什么后来我特别喜欢五彩斑斓的花朵,即使我依旧爱穿一身黑。

我没有放弃我自己,请你也别放弃我

要知道去抗争是很艰难的一件事,尤其是和自己抗争,去和自己最亲密的人抗争,检查结果一出来,没有人相信我,这很正常,直到现在十年过去了,也依旧有人觉得我是矫情是脆弱。但是一开始来自母亲的质疑是很让人心痛的,一开始母亲认为这是一种耻辱,她倒掉了医生开的药,撕毁了诊断证明,她宁可相信我是一个青春期叛逆的少女也不相信我是一个生了病的孩子。

接下来的生活简直就是一片混乱,病症带来的肢体反应和精神反应开始越来越明显,我开始明显出现害怕外界的反应,不敢去学校,面对人群我觉得害怕,连着三天我都躲在朋友家里不去学校,后来班主任找到了家里和我父母沟通,直到我前些日子回母校看老师,班主任说了一句:“其实那个时候我就知道你跟别的孩子不一样,你会选择你想要的,作为老师的也应该更关心你”我的眼泪不争气的就掉下来了。

中考失利,我进了一个全封闭的私立高中,没多久我就处于休学状态了,完全不能与外界接触,没白天黑夜的过,那是我最绝望的日子。亲戚开始质疑我:你就是不想读书,你就是想让你父母心疼你纵容你,你就是想偷懒,矫情。这样的声音不绝于耳,最后成了我左手消散不去的疤痕。

你在凝视深渊的时候,深渊也在凝视你

我似乎忘记了第一次住院究竟因为什么原因?是因为我自杀了吗?因为我试图这样太多次了,每次到了死亡的边缘,都有股强大的力量把我拉回来,我想这就是生命,在我高中的时候医生就已经劝我住院了,那个时候我对医院充满了恐惧,屡次拒绝。我只接受心理辅导,那个时候我在思考,住院能有什么用呢,能化解什么呢。

哦我想起来了,第一次住院,那个时候我还在读大学,因为校园暴力,原生家庭,失去恋人,种种原因,我躺在床上已经是木僵的状态,瞪大的眼睛只能流泪,我什么都做不了,我只不过是一具会呼吸的肉体。

听诊器能听到心事吗

很多人都有一个误区,就是精神病患者=疯子=痴呆=傻子。我前面说过的,校园暴力,上大学的时候都要填关于自身身体情况的治疗,为此我特地去询问过班主任和辅导员,因此我抑郁症(大一那年还没被查出是双相情感障碍)的事情老师们是知道的,我自知我无法真正融入一个集体,所以我常常独来独往,但是在大学里作为团支书又不得不与人打招呼,突然有一天,我看到大家看我的眼神变了,我妈打电话跟我:“你是不是把你抑郁症的事情跟所有人说了?”

我愣了一下,经过一系列的追问我才知道,是我室友偷偷翻了我的日记和药之后,告诉了大家,我是精神病,并且和辅导员还有班主任说我有精神病可能会伤人希望把我安排倒别的寝室,我看着我手上按照她们喜欢的口味买的零食心里挺不是滋味的。

飘

我逐渐开始正视我的病情,因为我知道如果我不去正视它,它会成为我一生的恶魔。于是我也开始正视我原生家庭的问题,我曾和我的家庭非常疏离,我觉得我没办法真正的和我的父母亲近起来,尤其是当他们对我生病表现出一种排斥的样子的时候,后来我才知道那是一种手足无措。大二那年我开始怀疑我不仅仅是抑郁症,在母亲的陪同下去了杭州第七人民医院做检查,得出的结果是:双相情感障碍。也就是我们所说我躁郁症,所以我那些过山车一样的情绪一下子就得到了解答,面对这些陌生的词汇,我的父母开始大量的阅读治疗,因为这是一种很容易忽视的疾病,情绪高涨的时候会让人忽视一切,情绪低落下来只觉得是抑郁,更容易错误用药使得病情加重,最后妈妈用了一个聪明的法子看我是不是躁狂的一面犯了,就是带我逛超市,自从我生病了,我妈敏感层度蹭蹭蹭的往上升,但是头发也白的更快了。

请给这个世界一针安定

我曾经写过一篇文章叫做《我没有放弃我,请你也别放弃我》那是在我失恋以后写的,怎么说呢,我曾经有一份我觉得还不错的感情,但是因为对方也无法接受我的病情,甚至对外人说:“我们只是朋友,我只是因为她抑郁症才和她在一起安慰她的”这样的话,最终分开了。我才知道,我这个病,究竟有多可怕。

可怕到让亲戚朋友戳你脊梁骨,让老师同学误以为你会杀人,让亲密爱人舍得就此告别远去,我没有在他眼里看到任何一丝丝留下来的意思,也就没有挽留,毕竟这就像癌症,我不能拖累任何人,这个世界这么多人都可以误解你,何况陌生人,所以后来我学聪明了,上班以后我学会了闭嘴,人用了那么短的时间学说话,却要用一辈子的时间去学怎闭嘴。庆幸的是我领导似乎在别的地方看到过我的文章,隐约知道我生病,经常跟我说:别太累着,要多休息。我们单位的氛围很好,也算让我在俗世中感觉到一丝温暖,毕竟成年人的世界里,感觉温暖不容易。

失去了什么,又获得了什么

第一次住院我真的害怕极了,到底会怎么样,是像电影里那样吗?会不会有束缚带?医护人员会不会很凶?入夜吃了药的我迷迷糊糊就睡了,清晨我被来抽血的护士叫醒,年轻的小姐姐似乎看出了我的恐惧,跟我说了声:“不害怕哦,不疼的,就是有点多。”我看着针头刺进我的皮肤血液从针管溜走,我身体里的一部分就这么被带走作为分析,那会是什么呢,我失去的那部分会带给我怎么样的结果呢。

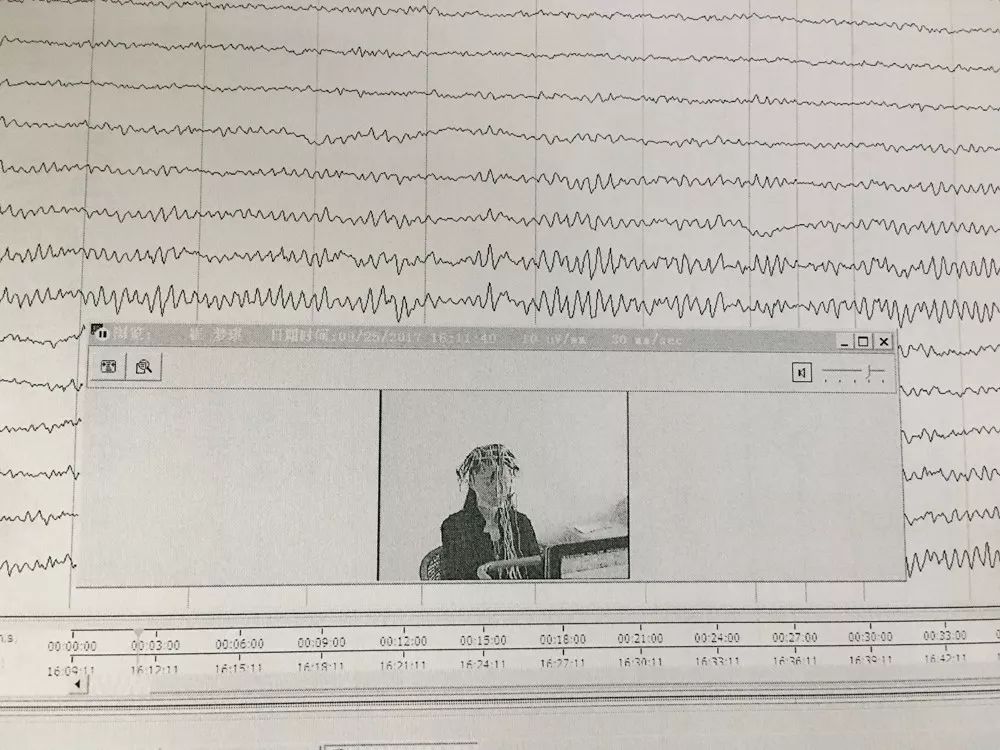

妈妈很早的就来医院陪我做各项检查了,心电图脑电图各项B超CT,这应该都是住过院的或者体检的日常检查吧,我无非就是多了几项心理问卷,有些都是做了好几年题目都能背出来的那种了。

痕迹

去做检查的时候我发现医院柱子旁边有一大块污渍,我盯着看了许久,开始想象各种故事,在这样的场合里你总难免会幻想各种各样的情况,逃走的病人?殉情的恋人?亦或是……

越想越生动我干脆就蹲在这块污渍面前了,直到被我妈拖走去做心电图。在医院晃荡的第一天,我才发现,原来所谓的“精神病院”其实也很温和,那么就接着听我说。

是夜

住院的每一个晚上母亲都问我要不要陪护,我都拒绝了,一个是因为病床小挤不下两人,还有个原因是我习惯了睡前躲在角落里抽根烟再去睡觉,这如果再被母亲发现,那肯定免不了一顿训的。夜晚医院安安静静的,也有病人和我一样,睡不着,起来抽烟的,我听他们的口音不同,一打听,

从哪儿来的都有,我说:“现在得这种病的太多了。”一大哥猛吸一口烟说:“我都生病二十年了,这两年每年都来这住院,好多了。”一打听,大哥从福建来的。

人间疾苦,无非是一场精神上的感冒。

画画拯救不了中国人

小姑娘是我在医院认识的,我在刷牙的时候她在走廊里一边跑一边唱歌,我好奇的把脑袋瓜探出去问她在唱什么,她回答了什么我还没听清她就跑远了,没多一会她就跑过来了拿着她的画告诉我她以后想考中国美术学院。

按照医院的规矩病人和病人之间是不准互相问对方是什么病的,可是一没人查,二大家都有好奇心,我也就忍不住的问了句她是因为什么病进来的,这么问就好像进了局子的黑社会叼着牙签点着头问:“嘿,怎么进来的?”

姑娘是因为躁狂症进来的,犯病的原因是因为校园暴力引发的精神类疾病,因为年纪尚小,用药比较重,经常看到姑娘跑着跑着就没力气了,有一天早上看见她跑过来喊了句:“画画拯救不了中国人”然后就因为体力不支被妈妈搀回去睡觉了。

美丽的疾病

身边的朋友很照顾我,在住院的时候我几乎每天都能收到朋友送的花,这导致我成了一病区的“明星”,经常会有人跑过来看看一病区住在六床的那个小姐姐今天有没有收到花,第一次住院的时间很长,我和病友们相处的很融洽所以经常能吃到各地的一些特产。

后遗症

长年累月的大量吃药导致于我脱发很严重,长长的头发经常一梳下来就掉下来一大把,有的时候我觉得很是惶恐,这是从我身体上剥离下来的一部分,是不是也意味着我,正在消失,我的一部分,正在消失?

联系

弗洛伊德的《精神分析引论》其中里面有一段关于睡眠的分析:“睡眠从生物学角度看是一种休养生息的行为,其心理学意义则是与外界保持隔离。我们其实并不愿意来到这个世界,所以不能一刻不停地留在此处。借助睡眠这种手段,我们得以回到出生前的状态,回到母亲的子宫中。”

治疗

每天的治疗有许多方式,从早上的静脉注射,通常是安定或者舒血宁针,中午会有营养针和脉冲治疗,看着这些针头我有的时候也会恍惚,这是在医院还是在演《猜火车》。

自我伤害

第二次住院的时候我手上还有这未退散的伤,很多时候无法说出口的话,无法掉出来的累,都变成了这样浅浅的伤疤,这也就是需要治疗的理由,看到这些浅浅的疤痕,他们都是一道道的故事。

失去一部分我

很多时候我不会觉得痛,这是某一次打完针之后没有按好,血哗啦啦的从那一小个针眼里流出来,我看着这鲜红色,依旧觉得这是我身体的某个部分消失了,伴随痛苦一起消失了。

拍照的总会对颜色特别敏感,我爱这样的鲜红色,像生命。

它是我

我有一只大黄狗,是前任送给我的,那个时候我兴冲冲的抱着狗从市中心回到了下沙的学校,我觉得它陪伴着我度过了很多时光。所以每次住院我都带着它,偶尔睡不着的时候我会把它放在我的床上,假装它是我,我给它拍照,缓解自己的落寞。可惜的是第三次住院,出院后我还是选择把它丢弃,承载着太多记忆的东西,我究竟还是承担不起。

陪伴

在医院看到最多的是什么,沉默的病人,哭泣的病人,嗔痴怒骂,各种各样的表情,但最多的,是来自家庭的陪伴。在这里我看到的是更浓厚的亲情,第二次住院隔壁床是一个大姐姐,从很远的地方来,认知能力很低,低到做不了心理咨询的表格,她母亲就陪在她身边,我看到最多的动作就是她母亲轻轻的抚着她的头发,两个人不说话,但是很温馨。

无信号

有些睡不着的夜里我也在想,是什么原因带来了这些折磨人的东西。突然一阵尖锐的哭声把我打断,隔壁床的小姑娘一边尖叫一边大喊:“我要杀了你”她似乎被困在梦中出不来,待她母亲好不容易将她摇醒之后我看她愣了一会,然后失声痛哭,我坐在床上思考了几秒钟,走了过去问:“阿姨我能跟她说几句话吗?”阿姨给我挪了个地方,我用尽从心理医生那学来的本事使小姑娘放松下来,让她跟我说了会儿话,得知的结果却是令人震惊的校园暴力和性侵,全然不知这些事情的母亲在一旁哭成了泪人。

我飘啊飘你摇啊摇

小姑娘性格温柔内敛,从大一开始就被同寝室的人欺负,撕扯作业深夜把她拉起来关到阳台什么的是常有的事,她厌学,父母不知情,她遭遇了种种,父母皆不知情。我不知道为什么她愿意把遭遇告知一个只见过一面的陌生人也不肯告知相处了十几年的父母,也不知如何回答阿姨问我的那句:“是不是都是我的错。”错在哪里,错在这无端的恶,错在这一声算了,错在这包容,错在这一声叹息,错,错在哪儿呢。

我渴望是天空中的飞鸟

住在医院里的日子我每天都能遇见形形色色各种人,听到不同的故事,不一定都是苦难,但总有一把辛酸,我渴望自己是天空中的飞鸟,衔着痛苦的石子,丢进无边的大海,再无病痛,再无伤痕。

烟雾

我也不记得我是从什么时候开始抽烟的了,只记得第一次抽烟被妈妈发现的时候她没说什么,沉默的给我买了一袋子零食叫我别抽烟了。我当时心里很害怕,因为小的时候我和妈妈的关系不是那么的好,我以为她会怒斥我一顿。后来还是有了烟瘾,人在痛苦的时候总会找到什么东西当寄托,如果不是因为疼痛无所依,为什么要将吞云吐雾的伤害持续下去呢。

按下去我就是你的人了

第三次住院,签字画押,按印泥的时候我跟护士姐姐开玩笑说:“按下去我可就是你的人了”,因为擦不干净手上的红色印记,只能带着它满病区跑,我就像卖身给医院的病人,和医院签下了一纸条约,希望它能短暂的治好我。

传输

每次做脑电图的时候我都在想,它到底能读取什么呢,是不是我大脑里的东西可以像信号一样被咻咻咻咻的传递过去,然后监测出,嗯这是一个得了病的地球人。

你的眼神。

作为一个拍照的,我拍过很多人的眼睛,直视过很多人眼中的感情。那天她来看我,眼神清澈透亮,已经不再是高喊画画拯救不了中国人的女孩子了。她好了很多,眼神也有光彩了许多,不会再走走路就时刻睡去。

既然快乐那就飞起来

少女的样子最为好看,我却错过了我最好看的时光。那些日子在阴郁里度过,充满了黑暗和怀疑,我却很想再走一遍,再去体验一次那种痛苦,蹲下来抱抱自己,告诉自己没事,因为长大后的自己,有能力,去保护自己,也有能力,去保护别人。

既然快乐那就让她坠落

她曾握着我的手告诉我:你一定会好起来的。我们曾躺在一张小小的床上,说着那些出院以后要做的事儿。她说她怕黑,所以每天晚上都要回家去睡,我朦胧的记得有天早上打过安定我还在半梦半醒中,她来看我,我睡眼惺忪没能起床,她在我桌边放了瓶牛奶。后来她没有来,再后来收到她的消息已经是她母亲发来的讣告,她跳河自杀,抢救无效身亡。我多后悔那天早上没能拉住她的手,没多说一句话。

沉默和沉默

我有个公众号,叫闲隙碎语,在那里有着太多相似的朋友,我们互相安慰,彼此取暖,大多数的时候沉默。我庆幸的是在外刊发了那么多文章之后,很少有人追问我到那里,所以闲隙碎语一直是我的一块净土。一直以来我都想找块小地方,和一样患病的人聊聊,至少还能聊以安慰。

一双流不出泪的眼睛

第三次住院之后我真的很少哭了,但是叹气变多了,不哭可能是因为心理承受能力越来越强了吧,还有就是不想让人担心,前几天看书落泪,我妈看见我都吓了一跳,所以,女儿有泪,也不轻弹。我开始越来越明白成年人世界的难熬,即使是哭泣,也是悄悄的,悄悄的。

痕迹

第三次住院我做了一个疗程的电休克治疗。简单的来说是通过全麻之后通过电疗来使得短暂性失忆,由于我太想抹去那些骇人的,痛苦的东西,所以在十天内我接受了五次电休克治疗,每次几乎都是在妈妈的搀扶下出来的,冰冷的治疗室和麻药打进去时令人倒吸气的疼痛,在后一秒都烟消云散,只觉得出来的时候牙齿微痛,浑身乏力。我究竟忘记了什么,我自然是不知道的,但人似乎是轻松了很多。

变丑记

因为暴饮暴食我整个人几乎胖了两三圈,浮肿加上体重的增加是我看上去非常没精神又病态,我又开始自卑起来,都说爱美是一个女孩子的天性,美丽赋予一个女孩子的东西也是无法言说的,倒不是说自己有多好看,但是在失去长发前,在变胖前,总归是没有那么自卑的,好多很久不见的朋友见到我都会说:“天哪你怎么变成这个样子了”,是啊,我怎么变成这个样子了。

伤口和花朵

等待从伤口里长出花朵,大概我就会好起来了。感谢你听了这么多,陌生人。

作者:崔柴柴

公众号:闲隙碎语

微博:崔柴柴

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司