- +1

孙晓星:数字时代,肉身正在集体隐入世界的黄昏

原创 箱子 身身不息

20世纪是技术和媒介迅速发展的世纪,工业生产促发了地球面貌、城市规模、世俗生活的巨大改变,现代文明走向了空前的物质与信息文明的高峰,人类的身体与意识也经历着前所未有的变化与挑战。世界在身体上繁衍与泛滥。进入21世纪,随着媒介、新技术、生物学的加剧发展,图像/符号、赛博格化、精神疾病以及种种信息幻觉包围现实与身心,人类的未来面临着更加的不确定性。

由身身不息联合凤凰网文化、单读、见地、象外共同发起的“身体访问计划第一季——身体与表演”,聚焦21世纪时空背景,以身体作为出发点与归宿之所,探讨身体作为主体的要义;探讨身体在社会发展过程中的动态脉络;探讨当代社会信息幻觉与社交媒体背后的表演性与展示性;探讨表演与剧场如何阐释身体记忆、遗民群落与技术所演化着的新世界。

剧作家、导演、策展人

孙晓星:数字时代,肉身正在集体隐入世界的黄昏

采访&撰文:箱子

一身Lo装的少女在直播镜头前跳着宅舞发着嗲,已经是直播中司空见惯的景观。可当这样的场景被从我们的手机里、从数据的洪流中释放出来,置于封闭的剧场与强烈的灯光之中,当少女与她们的镜像同时出现在观众的面前时,迫使我们发问:现实中的少女和影像中的少女哪个更“真实”?屏幕空间与剧场空间又哪个更“真实”?我们应当如何描述人在赛博空间中的生存状态?

孙晓星的《〈玩偶之家〉第一集:抖音玩偶》无意拷问任何人的道德和智识,但确乎提供了一个反思的可能。

毋庸讳言,网络生存已经成为了我们今天的最重要的基本现实之一,这里的“生存”,包括了我们的身体、信息以及意识——整体生命的存在走向。我们生活在无处不在的“赛博空间”中,如同我们的客厅、卧室、社区、街道和城市一样,我们一开始寄托了好奇、情感和功效性,后来被它重塑了语言和思维方式。当赛博空间无限变大,意味着“现实空间”正在压缩变小,这两种空间互相交织,日渐紧张。

面对这样的基本现实,有人沉浸在信息的广阔无垠中流连忘返,有人皈依了忧心忡忡的人工智能末世论,有人选择从现代文明退场进入某种怀旧的田园生活场景。

也有人选择弃绝表面的“现实”,跳出“真相、后真相、前真相”的纠葛撕扯,试图描述更高的“真实”。赛博空间成了求真过程中的替代性空间,屏幕作为现实的镜像,暂时成了彼岸的入境之处——从互利网的起源、数字人类的迁徙、现实世界的终结到“真实”的降临,孙晓星想讲述的,是这个数字时代的史诗。

我们的青春期几乎也是中国互联网的青春

身身不息:

你会如何讲述自己的戏剧实践过程?有没有一以贯之的母题?

孙晓星:

我经历过传统戏剧学院的文学写作训练,它从感受力和想象力出发,实话说我是享受这种训练的,但后面出现了问题,就是发现文学体裁的叙事和戏剧体裁的行动之间有种不可调和的东西,当时我还不明确,只是知道我没有办法写出具有行动性的人物台词,我把它归结为戏剧的错误。

我对“剧”的兴趣远远小于对“场”的兴趣,也可以说故事、散文、诗在我的价值里存在一条鄙视链,虽说它们会彼此相互渗透,但我以为世界的“真实”离故事最远。所以大学阶段,我的生活重心也偏离了戏剧,被其它东西吸引了,比如当时北京的摇滚乐,像小型音乐现场或大型音乐节,一个害羞的男同学挤进迷狂的人群,陌生人不问性别地撞到一起,现在说起来好像很轻易,但当时觉得迈出了一大步,还看到有人当众裸体。后来喜欢去跳舞的场合,喜欢黑灯瞎火和低频的噪音,还买过红色的铅笔裤……这些听起来跟戏剧实践没有关系的关系,使我后来的作品更像一个或若干个场景及音乐会。

我还喜欢漫画,我认为漫画产生了伟大的作品,比如伊藤润二、楳图一雄,它们不是简单的消遣品,《漩涡》《漂流教室》已经具备了《启示录》的特征,但在我们的长辈文化里,它们是不入流的东西,是儿童读物,而这类漫画与我的戏剧实践相关。我挺难描述一个线性的实践过程,总好像我的创作从未开始一样。

现在回想起,“正式”步入戏剧领域的开端,像一次妥协。之前写过一个剧本,由我任教学校的学生演的,参加了大学生戏剧节,那个剧本里充斥我了个人的孤独和郁闷,比如一颗莫须有的行星“尼比鲁”(Nibiru),承载了我和主人公共同的末日情结,还有负罪的主题,这是我2009年的状况,写作是为了解脱,极度的自我表达。这部剧演出后,有两种声音,我比较在意的声音是某些评委老师说作者“自恋”,意思是批评作品极端的个人化。对于一个20岁出头的年轻人来说,这种来自“业内”的声音对不够自信的创作者是可以改变他创作轨迹的,现在看来它也不过是“市场”的口味问题。

不过我妥协了,试图让自己的创作社会化,比如担当《写诗》的戏剧构作和第一次做导演的《日常_非常日常》,前者试图给“写诗”的行为进行祛魅,把艺术的真实和生活的真实对等起来,后者赋予几位中学生在舞台上反驳教育制度的象征性权力。后来还创作了《群众》、《向雪松的故事》等纪录剧场(文献剧),开始被一些人认识,登上了自己心之向往的几个戏剧节平台,但我发现这些创作是某种投其所好,自我会疑惑——它们与我有何关系?作品中出现的这些普通人与我有何关系?他们登上舞台又如何?我真的关心吗?答案是一系列的自我否定。

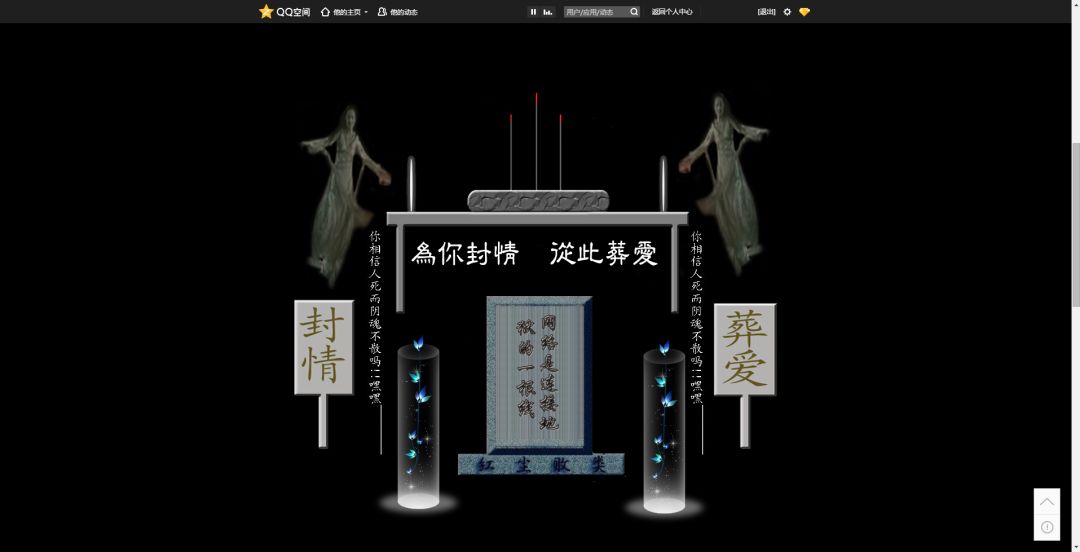

2015年开始的“网络戏剧”(大家习惯这么叫)可能会让人产生误解,就是那几年后网络艺术在中国当代艺术界比较流行,《————这里是分割线————》那个作品会不会是一种市场触觉的产物。很真诚的回答不是,那是我准备“回到自我”的第一个作品,之所以选择网络呈现,原因在于我不知道剧场里呈现它的办法。1999年,我有了第一台电脑,当时刚读初中,赶上千禧年的世纪之交,估计现在都不会有人想起当年人们有多么害怕“千年虫”问题。到了2000年,我们见证了从拨号上网到宽带普及,也在网络游戏元年登陆了《石器时代》,注册QQ和偷窥网吧出现异性网友视频聊天画面的电脑屏幕,我们的青春期几乎也是中国互联网的青春。但我知道当年我对新世界的认识是碎片化的,是小儿科的,我想通过一次网络考古把那些个人记忆和众人记忆挖掘出来,组成一幅中国互联网的线上公共青春全景。

你问母题是什么,我有一阵应该是丢了这个母题,但从《————这里是分割线————》这个母题又回来了,是“青春”。在文学界有批判青春写作的声音,主要针对的是以《萌芽》杂志为代表的80后作家群,这些作家也在主动或被动地告别青春。那是什么逼着我们成长呢?“青春”错在了何处?

赛博空间就像我们的客厅、卧室、社区、街道和城市

身身不息:

谈谈“赛博剧场计划”1。

孙晓星:

“赛博剧场计划”不是最近热门的“科技艺术”,它对技术更迭没那么敏感,我反而对那些即将“入土”的情有独钟,比如鼠标、3.5英寸软盘。

我想过抛弃“赛博剧场计划”这个项目头衔,但目前来说它还能用,别人也刚开始知道,抛弃了又自我流放了。这里面不喜欢的词是“剧场”,其次是“计划”。“剧场”太窄了,还若干次被归入了“后戏剧剧场”这个夹生词,有观众期待所谓的互动,令我很尴尬,互联网一定是互动的吗?我们的鼠标真控制了屏幕中的一切?所谓“网络戏剧”会打破第四堵墙的说法,有点自欺欺人,就像剧场里演员走进观众席或把观众请上舞台的有限互动,让人获得了假想的自由和民主一样。我们的手永远无法真正地伸进屏幕,就好像电脑宕机的时候,用力拍打它没有任何用处,电源键是最后的唯一的让我们尚存其物质触感的位置,有一天也可能会消失,想要融入它的前提是作为物质的我们也消失。

不喜欢“计划”是因为总是毫无计划,因为越来越没有目标和任务,如果换成“冒险”或“幻想”可能会更好,虽然听起来不够“艺术”,像少年刊物,但“赛博剧场计划”的确有变成“科幻文学”的倾向——一种架空的现实。比如《樱桃园》的去社会化处理,脱离任何具体时代的末世预言;《〈玩偶之家〉第一集:抖音玩偶》对“抖音”的真空化,剥除互联网的生产消费语境,作品中的女性也是抽象的匿名的。

“如果《櫻桃園》是一則末世預言,它指向 21 世紀的當下一場尚未到來的災難。人際危機在成長於 數位網絡的荧幕世代身上尤為突出,雖然置身於同一場所,卻好像被分割在不同時空,於是徘徊 在各自的小天地裏自言自語,甚至身體和頭腦都可以分離,漂浮在各自的雲端。如此儘管永遠宅 在家,卻可以忘掉是獨自一人,抱著床鋪上的美夢和零食,仿佛契訶夫筆下的加耶夫、拉涅夫斯 卡婭兄妹守著塑膠、氣泡般的櫻桃園。他們是拒絕長大的一代,他們選擇躲在白色的繭蛹中抵抗 真實。但在外人看來,他們真是一批「怪人」,於是供他們寄生的櫻桃園也有了「恐怖」之感— —一片白茫茫的花園,也有可能是鏡中的凶宅,或少女的子宮。如果《櫻桃園》是一首挽歌,像 聶魯達的詩句「總是如此,朝暮色抹去雕像的方向」,人的影像隱沒入世界的黃昏,天邊琴弦的 繃斷也是天空的荧幕破碎的聲音。”

《〈玩偶之家〉第一集:抖音玩偶》中的新娜拉們是幾個習得抖音拍攝的短視頻「達人」,她們通過一套自我身體治理和人設打造,或擁有嬌好容顏或舉止乖巧,在濾鏡和美妝特效裏觀看自己, 也被別人觀看,手勢舞、娃娃音,她們像永遠長不大的孩子,會向荧幕對面的陌生人以「爸爸」、 「老公」相稱,她們扮演可愛,臉上一塵不染,動作仿若小猫、兔子等寵物,發出「喵嗚」的聲音,如果仔細凝視她們,會發現與「玩偶」無異,是昇華抑或墮落?互聯網隨時批量生產的審美範式,在她們身上得以實驗,同化無差別的「臉盲」,也在點贊經濟效應下被崇拜著,俘獲信眾幾十萬甚至幾百萬的關注量,讓她們成為無數人傳閱的少女寫真集。

一路下来,从《Speed Show:漂流网咖》开始,“赛博剧场计划”好像就没想太多社会层面的问题,它把网吧变成闹鬼的幽灵网吧,让直播镜头里的女孩们消失于一片蓝色,Coser们的巨幅45度自拍覆盖舞台,它试图使另一种“真实”压迫性地呈现在人们面前,可爱又可怖的,温柔又暴力的,它意图对现实世界进行复魅,让屏幕的微光重新赋予其神性,但我认为我做的还远远不够。

身身不息:

你的很多作品其实都可以观看录像,一个实在的空间对于实现“在场”来说还是必要的吗?

孙晓星:

问题是什么“在场”?一般剧场或表演艺术指的身体在场,其它在场可不可以?《这是你要的那条信息……不要让别人看到;-)》鼓励观众看屏幕,大的屏幕小的屏幕,舞台上的屏幕手里的屏幕,并置现实的身体和虚拟的身体直到前者逐渐消逝,变成另一种“在场”。“在场”对我来说,作者意识的在场或者更强烈的大他者的在场,可能比演员身体的在场更重要。我也听朋友说那些作品看录像的感觉很奇妙,通过屏幕窥看屏幕,影像里面依然是影像,像小时候逛游乐园里的镜子迷宫,这种失焦和眩晕是我在剧场时便想要的效果,如果录像可以加强它那也好。

身身不息:

你会怎么看待科技发展、赛博格以及我们的未来?

孙晓星:

我们正身处于现代性的结果里,任何信仰都变成了意识形态幻觉,到处是善于嘲讽和揶揄的喜剧小丑(吐槽),殉道者的悲剧几乎不存在了。我理解的未来是回到古典,并非那种装饰性的古典,而是古典的内在秩序性,是再辖域化。

对科技发展鼓吹威胁论,尤其是站在山水田园的立场上哀嚎无济于事,“后人类”表述的背后也是人类中心主义的残念。

“赛博格”听起来略积极些,有机物与无机物的合体,陌生化彼此,我愿意把它理解成一种诗意的身体或存在,一种新的意象结构,新的美感,新的文学修辞。

身身不息:

怎么理解赛博空间和网络生存?是否二次元和符码化才是我们更真实和本质的生存境况?

孙晓星:

赛博空间就像我们的客厅、卧室、社区、街道和城市一样,我们生活在里面,一开始寄托了某些情感,后来被它重塑了语言和思维方式,它跟现实世界逐渐形成了紧张的关系,与早期世界的全球化跟地方性冲突相似,现实生活全面数字化的过程中,有人到网速不佳的地方找乡愁,有人连接5G歌颂新的速度和广延。二次元不是本质,就像二次元的后面还有一次元,还有零次元,这种降维的过程也是适应世界变化的过程,所以世界最终是几次元的?

身身不息:

我们的肉身又处于什么位置呢?

孙晓星:

对肉身的依恋也是种乡愁,但肉身已经是景观化的现实世界的一部分。

身身不息:

请你谈谈戏剧史中身体观念的变迁。

孙晓星:

虽然戏剧史不是一个戏剧史,但有共通性,比如古典戏剧的身体是一种美的理念的再现,这种美具有绝对性,柏拉图主义的,它变成了美的程式,是一种秩序化的身体。

现代主义以来,绝对的美变成了相对的美,福柯推翻过去的身体,把它归还于社会,指出文明和科技是规训身体的手段,人文学科对现代性展开批判,戏剧史也出现格罗托夫斯基、铃木忠志这些训练者试图使人类的身体返古,用动物性对抗“人性”。

中国戏剧史不太一样,解放以后我们是用一种新的秩序取代旧的秩序,政治的无产阶级身体取代以往所有身体,美的理念被等同于政治的理想。到了八十年代,日常生活的复归,身体逐步获得私有权,但立刻被商品化、全球化,再到数字化,这是当下左翼思想批判的身体,中国近些年热衷铃木忠志方法,也依托于这种批判。剧场常把肉身看作最后的堡垒,尤其是对非本真性的排异,在当下看来已经变成了保守的观点。

“异化”少女被过分消极看待,少女崇拜的背后也是青春崇拜

身身不息:

哪些剧作家、导演或者作品对你产生过影响?

孙晓星:

我喜欢的剧作家不多,就两个人——田纳西·威廉斯和契诃夫,但田纳西·威廉斯的作品我只喜欢《玻璃动物园》,里面的罗拉让人心痛,许多作家有恋妹情结,诗人特拉克尔的诗歌中也经常出现他的妹妹格蕾特,不论是“女少年”、“女陌生人”、“女修士”其实都是他的妹妹,也是女性的集合体。这些人竭尽所能地将女性作为抒情的对象,尤其是那些美好却脆弱的女性,包括契诃夫也如此,还有普希金,俄罗斯东正教传统是圣母玛利亚崇拜。记得大学一年级,老师问我们择偶标准,我当时脑海中出现的居然是类似罗拉那样的女孩,跛脚的需要穿戴一个笨重的机械装置的少女形象,比如坐轮椅的女孩、装义肢的女孩。正像洛丽塔情结不是个别现象,那么对这种“异化”少女形象的钟情也不是个别现象,当然现有的舆论环境,“物化女性”的罪名基本上可以审判历史上一半以上的文学作品,但不妨碍各种赛博格女性在诸多漫画、电影中以积极的形象涌现。

身身不息:

你当下最关心的问题是什么?

孙晓星:

比如刚才说的“异化”少女,但在我的认识里,这种“异化”被过分消极看待了,钟情于此的男性也被女性主义者过分污名化了。

我还关心“幽灵”,非物质(非肉身)化的人类,比如《————这里是分割线————》通过复现一个叫“沉珂”的女孩的QQ空间,为她以及一代人打造墓碑。沉珂在2008年宣布自杀后,许多追随者把自己的QQ签名改成她空间日志里的文字,这是一种表演,但也可以说是祭祀,沉珂成了传说,她把自己去物质化,变成了幽灵一样的数字永存。那时候总会有一种对互联网宗教化的感性表达,比如“网络是连接地狱的一根线”。现在我们也经常看到人们用宗教语言描述这个数字时代,从拜物教到拜数字信息教,但创世和末世的预言同时存在,既是“失乐园”也是“复乐园”,赛博未来也开启了神学的世界。

身身不息:

“少女”是你的一个核心意象,少女崇拜的内在动因是什么?

孙晓星:

少女崇拜的背后也是青春崇拜,古老的献祭仪式虽然有很多残酷的内容,但死亡的反面也有对美好的歌颂。“少女”的意象是直觉的,也会从文学、绘画和宗教故事中找到相似的情感和信仰的表征,它具有经典性、典型性。当然这种经典性被批判也是意料之中,毕竟这是一个祛魅的时代。

身身不息:

少女既是神又是造物,你认为这是一种“复魅”,但这种编码显然同时也是解码,把这个称为建构或生成会不会有自欺欺人之嫌?

孙晓星:

是的,就像日本的萝莉文化既是对女性(尤其未成年女性)的消费(物化)也是神化(复魅),甚至人们更想去消费这些被神化的女性,且消费又助长了其神化的程度,直到无法被消费,变成无价,你愿不愿意相信这世界上有无价之物的存在?如果你反过来相信资本与权力的构建具有无所不及的力量,那么这种无价之物便是不存在的,便是自欺欺人。

身处在现实之中思考现实问题不会获得最终的解放

身身不息:

你怎么理解戏剧与现实之间的关系?什么是更高的“真实”?

孙晓星:

我理解的“真实”并非现实,并不能因为它难以显现,就否定它的存在,就满足、止步于现实。我理解的真实是柏拉图主义的“真实”,形而上的“真实”。抵达“真实”先要抛弃现实,抛弃了多少就离“真实”趋近多少,就好像传说与神话总比历史更“真实”。我目前在作品里能做的是让现实消失,在这个过程,赛博空间成了求真过程中的替代性空间,屏幕作为现实的镜像,暂时成了彼岸的入境之处。

对很多人来说现实比较重要,艺术再现和关心现实也不是一两天的事,但广义现实主义最大的问题在于它与真实之间不是等于号,身处在现实之中思考现实问题对我来说不会获得最终的解放。回溯几年前的那些创作,把生活中的普通人放在舞台上就更真实吗?用一批代言人取代另外一批代言人,形成新的话语权,它不过是若干种现实之间的斗争,阶级斗争,反而使“真实”更隐蔽了。

《Speed Show:漂流网咖》是「赛博剧场计画」的第一个作品。它徵集具有御宅族、网瘾少年、赛博 少数民族等特徵的人群,仅凭著在网络上浪漫的「邀约」,于特定日期的凌晨相聚到网咖。

凌晨 0:00,如果你也不想回家,就跟我去网咖。 你可以把它当做派对、野餐、离家出走、表白的机会、夜晚远足的终点。 从这个现实生活中消失,反正,也没有人会注意的吧。

身身不息:

在《〈玩偶之家〉第一集:抖音玩偶》的演后谈里,你提到了对欧洲戏剧泛左翼的一种警惕,是什么引起了你的这种警惕?

孙晓星:

左翼思想的工具只是工具,像隐形眼镜用完即抛,它能帮助完成一个阶段的成长,但无法帮助下一个阶段,之前需要处理许多现实问题,需要对抗和改变,但去伪之后需要存真,下一个阶段才是永恒的问题。

身身不息:

怎么理解你的神学、复魅,以及浪漫主义的倾向?

孙晓星:

从思想回归到诗,甚至幻想,这些倾向自然而然,而且有种熟悉感,我在上大学之前是这样,反而读书多了这些感觉变得陌生,幸亏不是像浮士德到了晚年才遇见摩菲斯特,才抛弃书本从知识中退出,返回青春期,我认为是一场自我的文艺复兴。

身身不息:

你似乎有某种弥赛亚情结,相信某种救世主的降临?

孙晓星:

对很多年轻人来说,末日和弥赛亚时刻意味着想象中的革命。比如刚刚提到的那颗叫“尼比鲁”(Nibiru)的行星,它的本意是“渡船”,是苏美尔人的神明,可以说是临近2012年的迷因之一,传说这颗体积巨大的行星会在2012年回到近日点,遭致灾难后的地球将进入新的周期。毁灭的情结也是重生的情结,对毁灭者的崇拜也是对救世主的崇拜。《漂流教室》里面的末世景象令人着迷,一切极端情境都会引起刺激。灾难是暴力的,也是美的,从道德上说不通,但超越道德便说得通。

身身不息:

你曾提到自己有重述史诗的野心,能展开谈谈吗?我们今天的史诗应当是怎样的叙事?

孙晓星:

许多科幻文学都有史诗性,我想过写科幻文学。数字时代的史诗也是宏大叙事,从互利网的起源、数字人类的迁徙、现实世界的终结到“真实”的降临,它的描述需要参考经典和足够感知。“赛博剧场计划”是为史诗做的准备,包括那些文学写作也是史诗的草稿,这么说的话史诗工程其实已经开始了,我也看到有人在做这类事,史诗应该不是一个人能成就的,像荷马可能真的不是一个人,是一群人。

1 “赛博剧场计划”是幽灵、玩偶和病毒对“现实”的复仇。“花园中的妹妹与幽灵友好地交谈” ,诗句出自本人喜欢的诗人特拉克尔,花园(人造盆景—玩偶)、妹妹(体弱多病—病毒)和幽灵,以自身的虚拟性(脆弱感)确证“现实”的虚拟性和“屏幕”的泛在。迄今,赛博剧场计划完成了作品:《Speed show:漂流网咖》、《空爱①场》、《这是你要的那条信息......不要让別人看到;-)》等。

2 孙晓星网站地址 www.sunxiaoxing.com

3 参考资料: 屏幕吞噬和溢出屏幕 ——测试性的“赛博剧场计划”

4 参考资料:《樱桃园》:未来挽歌、少女崇拜、赛博神学与黄昏之时

- END -

身体是什么?——身体是我们感知、体验这个世界时的主体,也是被感知到的客体。“身体不是物体,而是处境:它是我们对世界的感受,也是我们人生的项目大纲。”“我”既是一个身体,又“拥有”着一个身体。当身体被物化成为生产主义劳作的工具或者欲望机制建构与投射的对象——这是不是一件危险的事情?身身不息希望带着这些当代性问题,向学者、科学家、艺术家、身体实践者等展开一系列访问。

身体访问计划系列文章转载请联系 boo_2019

阅读更多

身体访问计划发起方

凤凰网文化依托门户网站凤凰网,是中国重要的文化媒体力量,拥有文化评论栏目《洞见》,访谈栏目《年代访》,文化活动“凤凰网读书会”“春天读诗”等。凤凰网文化以“时代文化观察者”为坐标,对中国文化和社会进行深度挖掘与观照,在浮躁的社会环境中为读者提供独立见解和有益智识。广泛关注国内外文学、艺术、思想、出版、影视、戏剧等领域,拥有大量业内资源和网络读者,具备良好的传播度和影响力。

「单读」是单向空间衍生的独立媒体,它团结着新一代作者和读者,内容以小说、 诗歌、文化评论、思想随笔、非虚构报道和艺术作品为主,推崇沉静、深入、 优雅的阅读,尊重清醒、独特、富有活力的声音,致力于成为全球青年思想策源地。

见地坚信,艺术、科学与人文的对话与融通,是人类文明可持续发展的迫切需求,也是个体构筑健全生命的基石。见地致力于构建创造者的终生学习共同体,探索与发掘启迪智识,滋养社会,面向未来的文化与精神道路。

原标题:《身体访问计划 | 孙晓星:数字时代,肉身正在集体隐入世界的黄昏》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司