- +1

杨浦七梦·实录|工人:回望与重逢(上)

这个时代似乎是属于年轻人的。就连当下新型冠状病毒导致的肺炎,都能衍生出许多段子。比如,年轻人请家里老人出门戴口罩,但翻来覆去说不通;又比如,春节劝父母放弃聚会,年轻人戏仿大爷大妈的微信语体,编出一套说辞。

这一类情节看起来有些无奈。年轻人看老人,总是太固执和古怪。但年轻人也许并不理解,老一辈的人生经历了什么,是怎样的时代塑造了他们的观念。

也许,正是那些轰轰烈烈的往事、突然降临的转折和各种各样的艰苦岁月,令一些人更相信命运无常。

我们也试图促发更多交流。2019年11月9日,在上海杨浦滨江杨树浦路1500号绿之丘的“杨浦七梦”展厅,“工人”单元开展了一次老工人茶话会。

如工人单元的研究者朱梦夏所称,杨浦曾经有非常多著名的工厂,对国家的经济发展起到了很大的推动作用。有很多无名英雄在背后默默贡献,发挥价值。互联网时代,大家沟通的渠道越来越多,但反而会有很多矛盾和不理解。

“借此,大家都能走出自己习惯的交往空间,去和不太熟悉的人沟通与交流,去听一听他们的故事,了解他们原来是怎样生活和工作的。”

在这次茶话会上,工人出身的作家管新生、老纺织工人吴翔、厂办学校老教师赵明玉,以及厂里的老人事宋幼敏,讲述了自己的人生经历,和对城市的感受。在场聆听的,还有同济大学两个党支部——研究生第九、第十支部的同学们。年轻人把这次座谈会,以及参观杨浦滨江的城市更新,当作自己的主题党日活动,希望真正了解过去的故事,见证并践行新中国的发展历程。

以下是茶话会部分实录。

管新生:我是66届的中学毕业生,因为文化大革命,1968年毕业分配进入工厂的。那时工人阶级是领导阶级。作为那个年代的工人,我其实很幸运。

我们厂原来是属于瑞士老板的,他大约是1930年代初来上海的。杨树浦靠着黄浦江,工厂的原材料要从江边运输,外国老板看中这一优势,给民国政府打报告,要求把这块地租下来办厂,民国政府答应了。1932年华铝钢精厂开张。

我1968年被分配进上海铝材厂。铝材厂生产程序是这样的:把铝锭投入熔化炉,熔化成铝水,铝水再浇铸到铁模子里,然后经过热轧机、冷轧机一道一道压延,产品为铝板、铝材、铝带、铝箔等。铝板经过铝制品厂加工成各类钢精锅、饭锅、炒锅等,包括钟表面、空调的铝叶、牛奶瓶盖等。最后的工序还有彩色染箔机,成为香烟、茶叶、巧克力等五颜六色的外包装。后来还应用到军工方面。

我们厂在上海属于轻工业局管辖,因为上缴利润高,在局里名利前茅,成为局单列单位。在中央则属于冶金部领导。

当时我们厂号称远东第一。在此之前,中国是没有铝材厂的。在1930年代,产品应该是很前沿的东西。

在我进厂的时候,工矿企业的工人月薪一般为四五十元,五级工七十多元,技师是工人中的高级职称,月薪在一百二十元到一百四十元。而在铝材厂,一般工人月薪二百八十元,技术好一点的三百八十元。厂里扫地的工人月薪也有一百五十元。工资最高的,是厂里的总工程师,为外国老板高薪聘用的德国留学博士,著有《冶铝学》技术专著。月薪5500元。这个工资水平,在当年是不可想象的。我进厂那会儿,正好文化大革命,这个总工程师被打倒成了“牛鬼蛇神”,和我一起在熔铸车间劳动,工资减为75元。所以,当学校给我通知时,邻居一听我进了铝材厂,都说哎哟,进外国老板的厂,工资老高的。

其实这一切和我们不搭界,我们是“36块万岁”。刚进厂那会儿,我还是小艺徒,学生意要学三年。当时月薪是17块8毛,等满师了就是36块。

最早我在三车间做压延工。三车间在高温季节是恒温42℃,两台轧机三个人大轮班轮流转,平均一个多小时才轮到休息,什么该有的额外待遇也没有。虽然相同时间段的炉子间恒温高达72℃,但可以二十分钟对换班休息,每天优待你两大瓶防暑降温的盐汽水、厂部食堂一客最高价位的免费高温餐,一年还能发放一双牛皮工作皮鞋——那年头,这是一双可以出客的时髦货,丝毫不让崭新的工作服,能够让男小囡光光鲜鲜穿到丈母娘面前去,那是一种时代的荣耀,一种工人阶级的骄傲。更让人仰慕的是在那个什么都要凭票供应的年代,一般干部定粮每月28斤,车间工人30——32斤,而炉子间头上出角,定粮每月高达42至48斤。因为它是高强度劳力。除了这些物质方面的巨大诱惑力之外,加上那个年代的年轻人脑子没进水偏偏进了火,认为火热的炉子间是最能锻炼革命青年的地方,人人都有轰轰烈烈的英雄梦,虽然够不上雷锋欧阳海蔡永祥刘英俊麦贤德的级别,但谁都期盼着能在平凡的工作岗位上干出一番绝不平凡的业迹。就这样,我强烈要求去炉子间,成了“熔炉前被烤焦的一个音符”,一干就是十三年。

再后来,政府要求文化补课。凡加工资的每个人,一定要有初中文凭。我因为在《解放日报》上发表了小说诗歌,厂里领导觉得我有点文化,就把我调到了厂部教育科做语文老师,教的是轻工装备公司下属五个单位的工人。先是文化补课,补完初中补高中,等工人把高中文凭拿到手之后,上海市全面开始了技术补课,比如机械制图、高等数学等等。教育科有很多专门教技术的老师。技术补课之后,送他们去参加市里的统一考试,比如考五级工、六级工、八级工、技师等。

这时大概是1990年。我不懂技术,教不了技术的课,于是就做班主任。公司下面五个单位的工人来我们厂上课,我负责每天早上和中午的两次点名。除此之外,就是在办公室打电话、喝茶、看报纸,和人嘎山胡聊天。我觉得,我是在浪费生命,于是就和厂部领导说,你们不是经常说局里领导提起铝材厂有个作家管新生吗,你们也经常以此为荣,那就干脆让我回家搞创作去,也好给你们脸上争光。领导说,好!但是你得给我们一个理由。

行,那我就去找“理由”。

我是1988年凭着在省级以上报刊发表76万字的作品成为上海市作家协会会员的,便去上海作协请创作假。作协同意了,同时告知我,作家协会每半年要审核,根据你半年中发表的文章字数,判定是否达到标准。达到了标准,才可以继续请假,不然就请你打道回府。但有一个问题,创作假期间工资由谁来发?由我们发的话,就是这样的要求。

厂里听说后,说,我们来发!你的工资不过每个月两百多块,不要作家协会发——因为厂里有什么事情,还需要你回来做宣传。你可以把《解放日报》、《文汇报》、《劳动报》、《新民晚报》、《青年报》,甚至电视台广播电台请来为厂里作宣传。而且你是厂里的厂报主编,一月一期,每期都要你签字才付印,这关系到单位是不是能评到市级文明单位,市里每年都会奖励厂里,前提必须要有企业报。

后来我跟市作协汇报了关于工资的事。作协领导哈哈大笑说,那你的创作假可以请到退休了!他们给我盖了个章,创作假就此成立。

这样,我从1991年开始,进入了准“专业作家”的创作期,一直到2004年退休。

我原先在炉子间工作,属高温工。根据国家劳动人事部和市社保局的规定,高温工可以提前退休。2004年,我55岁,退休了。办理退休时,厂里劳资科说,管老师,你退休工资怎么这么低?他们一翻资料,才发现我“创作假”出去的十多年,厂里给我交的是最低的养老保险。

我退休之前,是靠写作吃饭的。无论小说诗歌散文,无论大型晚会的朗诵串联词,甚至大到电视连续剧,都写,而且大都是组稿。因为有了些许名气,所以命中率极高。一位电视台制片人说,我就佩服靠写字吃饭的作家,他开出的稿费在当时是最高的。我们单位的党委书记也对我说,两百多块钱工资,是给你买烟抽的,要想吃饭,你就爬格子去。所以,我一直在靠码字吃饭。

我有两个朋友在报社工作。他们说,老管你的作品好多啊。我说,都是逼出来的,不写没饭吃。我当时每个月就拿两百多块,后来比下岗工人的工资都低。主要靠写作,什么都写,发疯似地写,玩命似地写。好在当时年轻。

我在厂子里待了40年,有浓郁的工人情结,写下了不少工人小说。

回顾创作发表出版的近八百余万字的文学作品,工业题材占据百分之六七十以上。我发表的第一篇小说叫《竞赛》,刊登在《解放日报》的“看今朝”文艺副刊,写的是如火如荼的工厂生活,即班组劳动相互竞赛的故事。在“文化大革命”的特殊时期,这短短一千五百字,出了校样之后,让我足足等了一年,才见报问世。当时在厂子里那可是“爆炸新闻”,一时间成为了厂子里谈论的“焦点人物”。

刊登就意味着作品被别人认可,创作带来的喜悦和成就感在心中油然而生,欲罢不能,于是更为勤奋地去书写身边的人、身边的事、身边火热的生活,并一发不可收。在《西湖》杂志上发表了短篇小说《把脉》、在山东大型文学杂志《柳泉》上发表了中篇小说《生活的长河》,一直到后来的《洋插队》、《厂长轶事》、《走下银幕的枪手》、《楚河汉界》、《海派汉子》、《太阳,在我们自己手上》……无一不是工业题材。

再后来,我关注处于转型期的国有大中型企业的现状,和那些最普通的工人的生活,创作了长篇小说《兄弟时代》,该书荣获了第十四届华东地区优秀文艺图书一等奖。长篇小说《上海没有寓言》则是对一群下岗失业工人生存现状的直面,为了创作这部长篇小说,也不知开了多少次下岗工人座谈会,我从来都没有停止过对工厂的关注。所以,在1997年“上海市十大工人艺术家”的首届评选中,被上海市总工会授予了“上海工人小说家”的荣誉称号。

2013年,上海人民出版社出版了我的三卷本长篇小说《工人》,用一百万字描绘来自江苏、浙江、广州的几个工人家族在上海的命运纠葛。著名学者陈思和评论:“海派文化有两个传统,一个是繁华与糜烂同体共生;另一个是现代工业发展中工人力量的生长。缺失工人命运的海派文化是不完整的。”我创作的“百年工厂”,其实就是“百年上海”。工人世家的命运,其实就是一座城市——上海的命运。中国第一代产业工人的诞生,自1865年9月20日(清同治四年八月初一日)两江总督、江苏巡抚李鸿章奏请设立江南制造总局于上海始,迄今已百余年。随着新时期的改革开放,国有企业天翻地覆的改革,中国进入了“后工人时代”。

《工人》出版后,加印了好几次,有幸荣获工人文学大奖。在出版社和上海作协主持下,还召开了《工人》小说的研讨会,聆听了许多领导、专家、同行的意见和建议。上海广播电台还制作了长篇小说联播,获得了全国的奖项。这一切都让我感到十分欣慰。

2019年,由中国工人出版社出版了长篇纪实文学《工人新村:上海的另一种叙事记忆》,首印8000册。写的是整整一代人的集体记忆。很多人印象中,上海的代名词便是法租界、石库门、花园洋房、咖啡馆、西餐厅、老克勒、海上名媛……然而,在建国后的上海,还有“工人新村”!

我是在1954年10月随着父母从“上只角”的常德路移居到杨浦区的控江新村的,那时的控江新村属于近郊。事实上,工人新村几乎都位于大上海的“边缘”,而工人新村的兴建同时意味着上海城市化的拓展。今天看来,“工人新村”是介于1860年代因太平军攻打上海而兴起的石库门里弄模式和1990年代兴起的小区模式之间的。我家分到的是一居室,使用面积近14平米,卫生间、浴室、厨房、阳台均为公用。在当时上海的大多数人家均挤在尚需要“倒马桶”、烧煤球炉的弄堂房子里,控江新村毫不夸张地说绝对是“土豪”级别的了。

我在书中记录下的一句口号便是当年的生动写照:“一人住新村,全厂都光荣。”很多劳模是戴着大红花、在锣鼓齐鸣的喜庆氛围中乔迁的。这是一个城市、一个时代、一段弥足珍贵的历史记忆!

陈思和老师在为《工人新村——上海的另一种叙事记忆》作的序里这样写:“在海派文化的复杂含义里,如果少了工人阶级的生活文化这一块,那么海派文化肯定是不完整的;反过来说,工人文化也同样体现了海派文化的精神,它是上海市民文化的一个有机组成部分。新生兄这部回忆性随笔集的时代性和地区性都是非常明确的。时代就是上世纪50年代到70年代,地区是特指杨浦工业区,是上海工人阶级比较集中的生活区域。但从他笔底下呈现出来的,仍然是鲜明而丰富多样的上海生活场景。”

当然,时有不少报纸杂志来约稿,由于进入了商品经济时代,他们要悬疑小说,要警匪小说,要武侠小说等等题材。行!我是十项全能冠军,在创作上全面出击。作品发表出版后,销路业绩果然不错。

在写作这条道路上,我在摸索前行。迄今发表出版了800余万字,成为了中国作协会员,也是杨浦区作协副主席,《杨树浦文艺》杂志常务副主编。不管怎么说吧,我依然是个工人,我在《工人新村:上海的另一种叙事记忆》的新书分享会上说:我一定要把工人文学进行到底。

是的,这就是我的心声。

赵明玉:我们一家都是工人出身。我是1973届的初中毕业生。经历了文化大革命,没有好好学文化知识,是个文盲毕业生。

我毕业分配,要根据家里哥哥姐姐的去向落实。

我大哥是1968届的国棉十九厂技工学校的毕业生。为响应毛主席的号召,他作为学生干部,报名上山下乡。等到他都要出发了,我们家才知道他要去内蒙古插队这件事。我妈妈因此很伤心。大哥去内蒙插队,因为他有技术,后来又去了黑龙江农机修造厂工作,曾被评为黑龙江省呼玛县劳动模范。

我大姐学的是电焊工。毕业分配时要被分到农村,但歪打正着,进了上海锅炉厂当工人。大姐厂里的师傅是八级电焊工,她跟着师傅做电焊。锅炉厂要焊很细小的管子,很不好焊,但我大姐技术精湛。她是这个行业中信得过电焊工中的一位,曾获得德国焊接协会焊工教师资格职称。1978年,她被评为上海市劳动模范。

我做了一辈子教师工作,教技术。今天面对你们这些小青年,我又感觉,我对着我的学生。我一站,就又是一堂课。

我是1973届毕业的。当时老师说,我可能被分到新华医院卫校。我一听,到卫校去做护士,要给人打针,我就害怕。去拿通知前,我天天心里难受。最后通知下来,我被分进上海木箱厂技校。

进技校前这段很坎坷。一开始我是分到安徽农村。因为我大哥去了黑龙江农机厂,大姐留在锅炉厂,我就要被放到农村。当时学校放榜,一看被分到安徽农村去,回家后我告诉了我爸爸。爸爸就去汉口路市政府那边问,说我们家大儿子,到底属于支农还是支工。上海市后来发文到学校,说我大哥属于支农。这样一来,我从安徽农村换到了上海木箱厂技校。

于是,我在厂里学了两年车工。

学完之后,学校本来要把我分配到安徽外厂去。当时名单都公布了。毕业会上,我爸表态说,服从学校分配,我也做好了去安徽的准备。

没想到,过了一个月,分配名单下来,要我留在学校做教师,不让我到安徽外厂了。因为木箱厂当时转产,要搞铲车发动机,需要培训和培养大量技术工人。别看我矮矮小小的,车工学得很厉害。厂里就把我留下来,做技校老师。

这一做,就是一辈子。

我当教师,不仅是教学生,还是在教自己。我是技校生,没有大学学历,又是文化大革命过来的人,没有文化基础。我这一辈子,有时间就自学。边带学生边自学,靠自己去啃各种知识。学生上课时,我就下车间。操作上我要自我训练,理论上也要自己啃。不管寒假还是暑假,只要有假期,我就到外面参加培训班,去学习,去考试。十多年时间,不断在学习。

当教师要懂教育学和心理学。我没有系统学过,都是自学的。

我整个教书过程,一直是边教边学,先自己学会,再去教学生。

在厂里的日子,我受过两次伤。

第一次是下车间体验,心理受了刺激。平时看车间工人做得很轻松很顺,我就去跟着体验,干机械加工。体验了一个星期,我发现,工人的技术比我教得好太多了。我们的技术教学怎么这么土?后来,我不断下车间体验,吸取工人们技术的精华,用以指导我的教学工作。

第二次是做产品,把腰弄伤了。车间有生产指标,工人一天要做六百片的小薄片。完不成指标,要扣工资。我要教学生八小时内怎么做这六百片。我自己先到车间做做看。我不先自己做,怎么教好我的学生,帮助他们顺利进入工作岗位呢?结果累死累活,才做了三百六十片,当时腰就坏了,还因此落下了病根。

工人既然能完成,那一定对科学技术有要求,只不过我没掌握。知识要在实践中体验,不能光放在嘴上说。“黑板上种田,天天大丰收”,技术不是简单的事,必须反复训练,出差错就要找到原因。如果不亲身实践,很多东西体会不到。

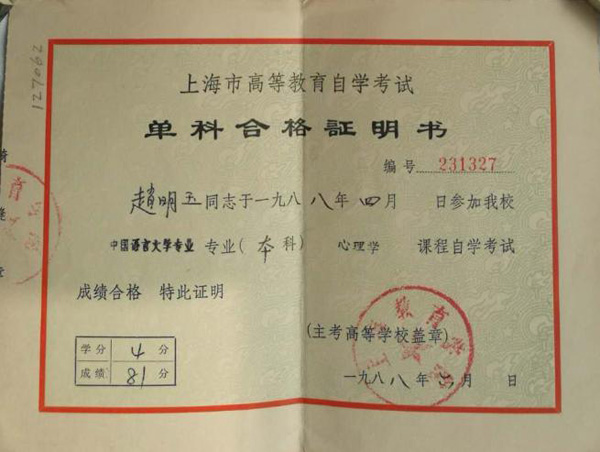

今天我还带来了一些东西。

第一样东西,是纺织工人身上都能看见的围兜。

这个测量仪做好后,孔老师还亲笔写了一篇文章,今天没带过来。

后来搞改革,学校单位倒闭了。我一直放在办公桌里的这个仪器,被当废铁弄掉了。当我知道,办公桌被撬掉,这个测量仪没了,当时眼泪就下来了。我心疼我这个小东西。

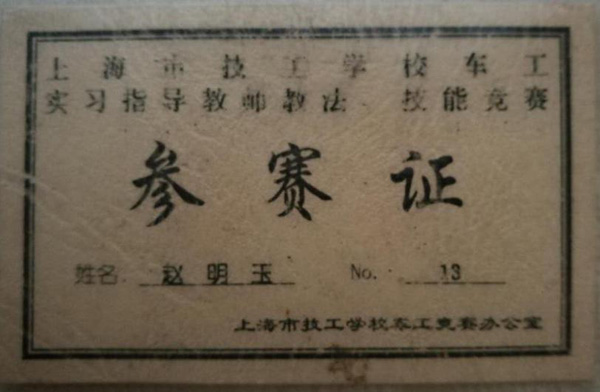

第二样东西,也是一张照片。下岗之前,我参加了一次上海市针对教师的技术竞赛。这是我在操作时的一张照片。

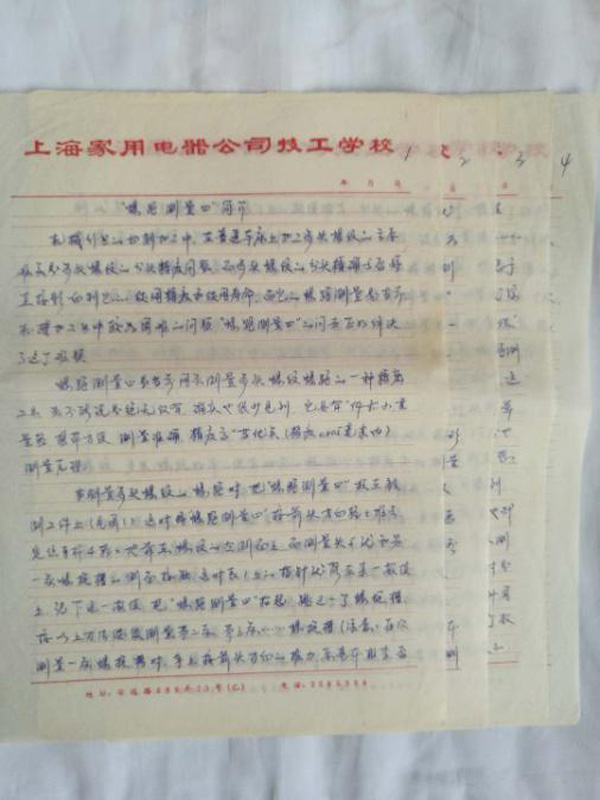

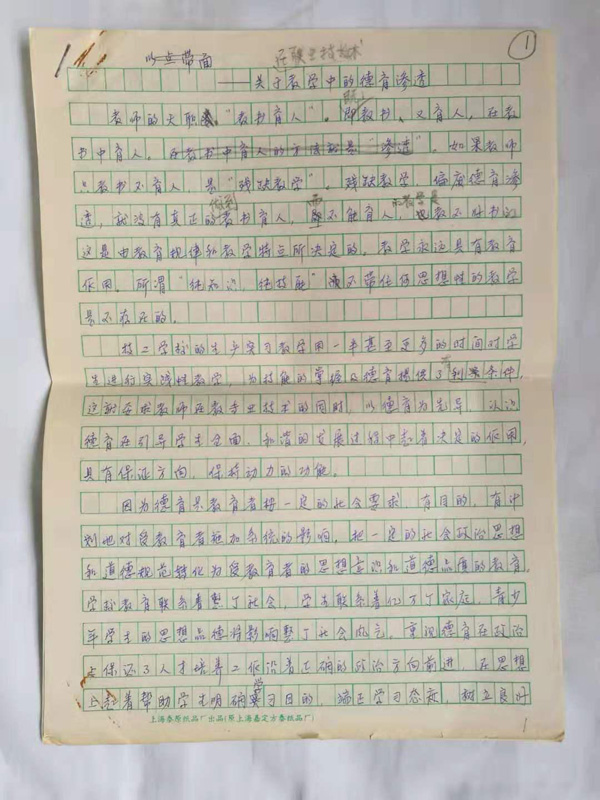

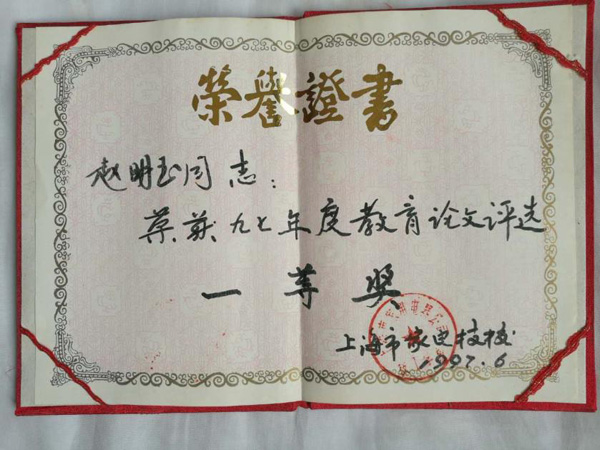

我们讲,搞技术不是单纯搞技术,人要有思想和品德。这在德育上体现。我根据教学实践写了这个论文。当时在我们学校系统当中,这篇论文得了一等奖。手稿我一直留着,前两天翻箱倒柜把它找出来,自己又读了一遍。

学生都具有可塑性。没有笨学生,笨的是不会教的老师;没有一个学不成才的学生,只是他还没找到方向。所以,老师在教学过程中,以身作则,引导学生走向正确的道路,是非常重要的。

你们现在面临就业,要树立信念。即使中途遇到困难,但要按照信念去做。信念很难建立,老师要注重对学生信念的培养。

我做了31年教师,带了26届学生。我们学校两年一届,我经常带插班。带完一年级,跳上去带二年级。大概带了六届初级班,一直在带毕业班。好多同学毕业后改行,没有做机械加工行业。我曾经还听到,有学生说,学的这些知识都没有用。

但三十多年后,我遇到当年的学生,给了我不一样的答案。

下岗以后,我喜欢拍照。有一次我去弄照相机,碰到当年的学生。他在卖照相机的转接环。他说,早就改行了,现在会弄照相机转接环,都是靠当年学的车床加工以及各种精密部件的知识,没有那些,自己的转接环做不到这样的精密度。所以我想说,学知识不要局限于当下它有没有用,可能未来某个节点,它就会派上用场。很多学生一毕业就把好多书扔掉了。扔掉干什么?留一留吧,说不定哪天翻出来,会有更深的体会和领悟。

知识应当在实践中检验,如果停留在书本和学校,根本提高不了。今天中午,我在大屏幕上看到了这次进博会。现在加工齿轮,一次就成功,达到精密度要求,我就感慨,现在已经高科技到这种程度了。以前加工一个齿轮,不知要经过多少工序。高科技好东西,没有改革和提升,机械加工技术怎么能提高呢。

现成的知识,摆在那里,永远是别人的。要掌握知识就得自己亲身体验。像我一样,教了一辈子书,没下过车间,连六百片薄片都完不成。

这就是我的体会,谢谢大家。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司