- +1

林品:大学讲师也是Coser,还是个标签背后的人

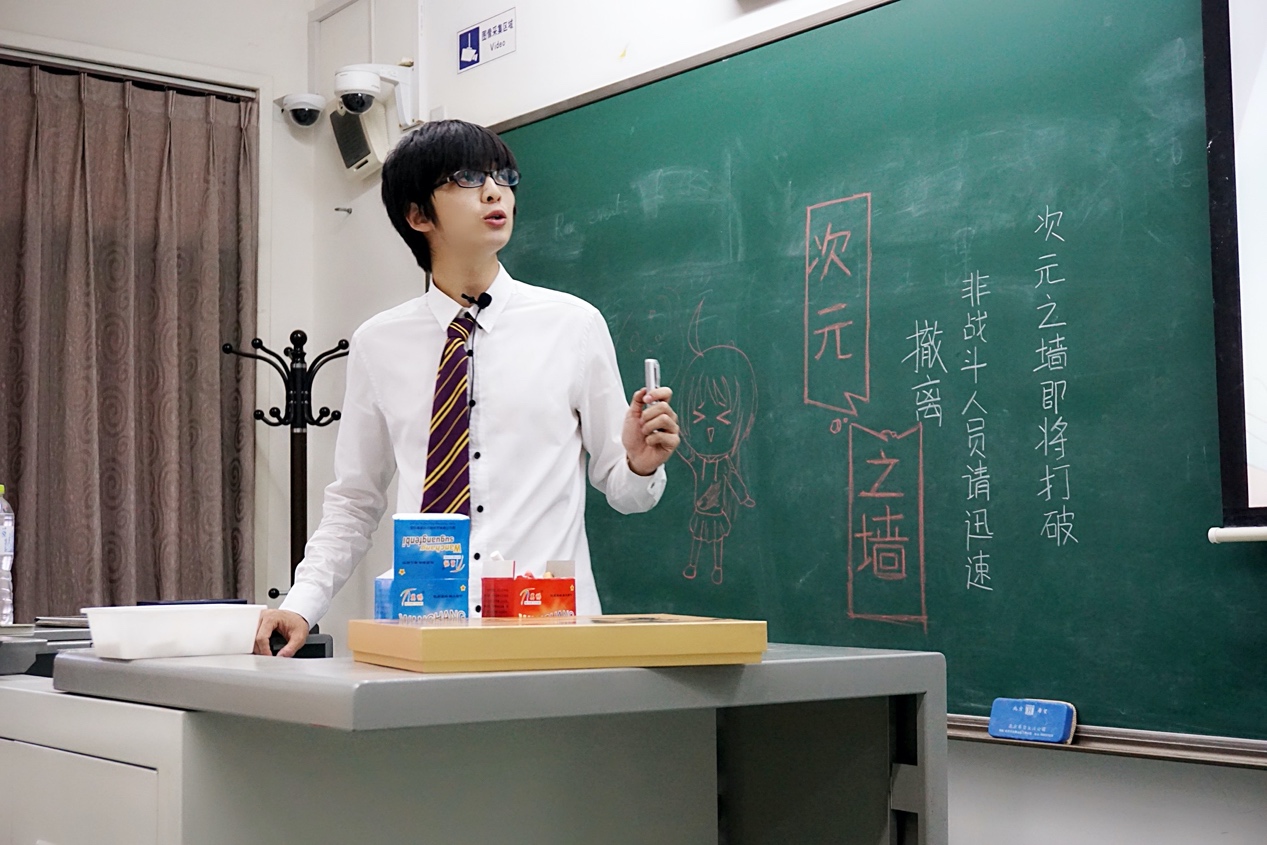

编者按:林品是首都师范大学文学院的一名讲师,博士毕业于北京大学中文系的他,目前主要研究方向为文艺理论与大众文化研究。与一般青年学者不同,林品身上有多重标签。

他是一个哈利·波特迷、一个足球爱好者、还是一个Coser……由于常常Cos哈利·波特,很多朋友会亲切地称他为Harry。除了Harry,在他成长经历中,“萌”、“暖”或是“娘”等标签也曾如影随形。

标签背后,不仅是他人经年累月的偏见,也是林品从少年成长至今的反思之路。少年时期的林品曾由于性别气质被霸凌,这种经历也让他开始思考人们习以为常的有关性别气质二分法(男性气概/女性气质)的合理性。而跨越性别的角色扮演更像是将这场反思付诸于行动的实践,在他看来,通过对认同、喜爱的虚拟角色的扮演,能够让我们突破“三次元生活”的种种限制,用自己的身体去体验与众不同的人设,同时在这个过程中发现不一样的自己,发现个人气质乃至生命经验的多种可能性。

以下是林品的自述:

我的Cosplay体验

我第一次看《哈利·波特》是在2001年。那时,书里的哈利11岁,我12岁。我看着哈利从11岁长到17岁,而我也在这个过程中读完了《哈利·波特》的七本书,从12岁长到了18岁。书中的很多人物就像我的伙伴一样,陪伴我度过青春的时光。当我感到迷茫和焦虑的时候,总是能够从他们身上获得勇气和启迪。

我第一次Cos哈利,是在高一那年,当时学校举行诗歌朗诵比赛,绝大多数同学都选了文学史上的经典诗歌作为朗诵篇目,而我却撰写了一首悼念哈利的教父“小天狼星”的原创诗歌。为了更好地进入情境、抒发感情,我决定穿扮成哈利的样子去进行朗诵。当时,淘宝还不像现在这样流行,我从一个如今已不复存在的网站购置了一套魔法袍、魔杖和围巾,完成了我人生当中的第一次Cosplay。

那次朗诵争议很大,有些老师觉得我是“奇装异服”,也有些老师很欣赏这种形式。在那之后,学校里会有一些人在我背后“指指点点”,但也会有一些同学开始称呼我Harry。

上大学之后,我遇到了更多同好,也参加了更多活动,既有学校社团的活动,也有全国性的哈迷活动。因为我的还原度比较高,所以在圈内有了一点名气。可能也是因为经常Cos学生时代的哈利,我给不少人留下了很“萌”的印象。

完成博士论文答辩之后,我收到了《一站到底》编导的微博私信,邀请我去参加他们的所谓“世界名校争霸赛”。那段时间刚好是我除了高考以外最清闲的一段日子,我就当作“毕业旅行”一样,买票去了南京。

进节目组的当天,就有多位编导找我聊天,除了传递答题方面的相关信息,他们也和我沟通了“人设”方面的安排。作为文化研究方向的博士,我感觉自己就像一个“参与式的观察者”,进入到这场娱乐工业的田野当中,目睹着巨大的工业系统如何通过事先设定好的台本、精密而严格的控场以及叙事性极强的后期剪辑,为观众呈现出一个个戏剧化的场景和一个个标签化的“学霸偶像”。

在这座打造“学霸偶像”“校园男神”的工厂里,我的给定人设是既“萌”又“暖”的“二次元博士”、“北大哈利·波特”,而节目组对于嘉宾台本的设计、服装造型的要求、出场顺位的安排、答题资源的分配、录制过程的控场、视频素材的剪辑,都与这样的“人设”挂钩。

节目播出之后,我在微博上收获了一波“新粉丝”。我到首师大之后,也常有同学对我说,他是因为喜欢《哈利·波特》或者看过《一站到底》,在听我上课之前就已经关注了我。

标签的正反面

读《哈利·波特》的时候,我非常喜欢的一位角色是哈利的黑魔法防御术老师莱姆斯•卢平。而在我成为老师之后,我也会希望自己能够像卢平一样,与学生保持一种平等而友好的交流,为学生提供力所能及的帮助。

刚成为老师的头两年,如果有学生想要加我的微信,我一般都不会拒绝。在微信交流的过程中,我也会使用表情包和颜文字,也会点赞学生的朋友圈。因为这样的缘故,不少学生可能会觉得我的确很“萌”,没有架子。但其中一些学生对于“萌”的想象,在很大程度上其实是由媒体塑造出来的,这种标签化的想象有时也会带来一些意想不到的困扰。

有一次,一个自称是我“粉丝”的学生跑来找我,要我给她所在的社团办一场讲座。在沟通的时候,我就讲座的时间、内容和方式,提出了一些意愿。但是,对方并没有对我的意愿给出反馈,而是在若干日子之后,把她单方面敲定的安排直接告知我,这时,距离她选定的讲座时间已经不剩几天了。

对我而言,沟通是一个双向的过程。在尽可能满足对方的要求时,我也希望对方能尊重我的意愿。然而,当我向她解释她的活动安排是如何与我的行程规划相冲突时,她却非但没有表现出倾听的耐心,反而表达出这样一种态度:别再推辞啦,你不是“暖萌”的“小哥哥”吗?

这样的遭遇让我有点哭笑不得。我很想说,即便我是霍格沃茨的魔法师,我也不可能充当“有求必应屋”呀。更何况,我只是麻瓜世界的一介凡人,既不是邓布利多,也不是AI Siri。

类似的事件不止发生过一次,以至于我不得不对此有所反思,这里的问题不仅包括如何处理师生关系,而且也涉及标签化认知的正反面影响。

不得不承认,在今天这个信息过载的时代,标签的确能够让一个人在不断更新的海量资讯中变得更加具有辨识度,让人们在社交网络中简洁快速地识别彼此。但与此同时,标签化的认知方式又往往会像《三体》里的二向箔一样,对丰富立体的社交对象构成扁平化的“降维式打击”,甚至有可能让某些主观成见与刻板印象阻碍了人与人之间的深入交流。

我的庆幸与遗憾

除了“萌”之外,我还曾经因为另外一个标签遭遇过困扰,那就是“娘”。

现在回想起来,中学时代其实是相当残酷的。除了那种会被老师们用“千军万马过独木桥”这样的话语来大加渲染的应试教育竞争之外,校园内外还有各式各样“以多欺少”的霸凌。

读中学的时候,我曾给自己做过一个或许有些特别的造型,没想到就这样“玷污”了某些人四处巡视的眼睛。有一天,我独自走在放学的路上,突然被一群高年级的男生拖到学校旁边的小巷子里殴打,当雨点般的拳脚砸下来时,嘲骂与恐吓也随之而来:“知道为什么打你吗?就是因为看你不爽!长得这么‘娘炮’,还这么爱打扮,再看到你这样,见你一次就打一次。”

当时势单力薄的我没有能力做出还击,但即便我做出了所谓的“还击”,也不过是让自己陷入到自己所厌恶的行为逻辑里罢了。

令我庆幸的是,我比《少年的你》里的陈念更为幸运,我有机会顺利地通过高考,来到她梦寐以求却失之交臂的北京大学。但令我遗憾的是,《少年的你》所描绘的霸凌,不仅是我曾经亲历的往昔,似乎也是我今日依然在见证的现实。

与此相关的遭遇还有很多。比如,我曾经在田径运动会的热身区遭遇这样的嘲讽:“长这样还来跑800啊?”随后,我就在800米的比赛中把嘲讽者甩了100多米。我曾经在拒绝灌酒之后遭遇这样的揶揄:“酒都不喝算什么男人?”不久之后,我就在足球场上把那个逼酒者突得晕头转向。

诸如此类的荒诞经历,让我不得不去思考这样的问题:为什么会有这么多人执着于在所谓的“爷们”或者说“男性气概”与所谓的“娘”或者说“女性气质”之间建立二元对立的等级差序?他们又是依据怎样的判断标准来划定所谓的“爷们”与“娘炮”的?他们的判断标准与划分依据是否存在着自相矛盾的悖谬之处?他们给这些词语所填充的内涵、所赋予的价值评判是否存在着不合理的地方?当这些词语被运用到我们的生活当中,由此携带的主观成见与刻板印象是否加剧着社会上的不平等与暴力?这样的现实是否应该被改变,能否被改变,如何被改变?

令我庆幸的是,在考入北大之后,我能有机会遇到很多同样在思考这些问题的良师益友,能有机会学到很多相关的理论知识;但令我遗憾的是,对于充斥着各种不平等的现实,我依然常常深感无能为力。

在很多时候,我都只能再度温习《熔炉》里的那句著名台词,借以安慰自己:“我们一路奋战,不是为了改变世界,而是为了不让世界改变我们”。

生生不息的角色扮演

回到Cosplay的话题。就我的体会而言,Cosplay不仅是一项文化消费或者休闲娱乐,它也可以与我提到的那些问题发生关联。当然,我必须指出,对于Cosplay玩法的运用,特别是一些高度商业化的逐利的运用,的确有可能会参与固化某些既存的性别刻板印象。但是,在另外一些条件下,Cosplay 同样有可能转化为某种改变现实的尝试。

2017年夏天,我曾经参加过一场以“消除性别歧视”为主旨的“性转”Cosplay展示活动。所谓“性转”,指的是转换性别,也就是我们常说的男扮女装,女扮男装。

在我看来,这种活动最大的意义是,它作为一种集体参与的节日仪式,不但可以如活动发起人所言,让我们“发现世界上另一个自己”,而且可以让我们发现世界上还有很多与自己志同道合的伙伴,不仅仅是Cosplay的同好伙伴,不仅仅是二次元文化的同好伙伴,而且是认同并追求“性别平等”的伙伴。

按照我的理解,“性别平等”——特别是多元性别平等——不仅是在解放异性恋女性和LGBT人群,事实上也是在解放异性恋男性。因为,个体与个体之间会由于先天禀赋因素和后天经验因素而彼此差异,这些彼此差异的独特个体则会形成这个社会潜在的丰富多彩的多样性,但是,那种过时而僵硬的性别角色规范却会对此构成强制性的压抑,这不仅是对女性和LGBT群体的潜能的压抑,其实也是对众多异性恋男性的潜能的压抑。

我始终相信,理想的社会状态应该是尊重差异、包容多元的。尤其是在从“工业文明”向“后工业文明”的转型进程中,即便是从解放创造力和生产力的角度上说,一个多元而平等的社会也是我们应当追求的。

而在我的期望中,如果我们能够将Cosplay活动与恰当的文化阐释相结合,那么,“性转文化”是有可能对传统的性别刻板印象、性别角色规范构成冲击,有可能借助互联网络的传播效应,促发更多人对性别气质的流动性与多样性展开认知和讨论,进而有可能通过良性的公共讨论,推动性别观念的转变与社会包容度的提升的。

对我来说,Cosplay——以及意义更为宽泛的“角色扮演”——最有趣的一点是,它让我们可以突破“三次元生活”的种种限制,代入到我们认同、喜爱的虚拟角色中去,用自己的身体去体验与众不同的人设,同时在这个过程中发现不一样的自己,从而拓展个人气质乃至生命经验的可能性。

我最喜欢的中国古代思想家是庄周,因为这个缘故,我在《王者荣耀》里最喜欢选用的英雄——或者说,是唯一会使用的英雄——也是庄周。我特别喜欢庄周的那句角色台词:“蝴蝶是我,我就是蝴蝶”。而在“二次元”或“二点五次元”的幻梦时空中,我也可以在不同的时机、不同的场合、不同的语境中说:“秋叶留未穗是我,我就是秋叶留未穗。”“远坂凛是我,我就是远坂凛。”“波风水门是我,我就是波风水门。”“槙岛圣护是我,我就是槙岛圣护。”……

最重要的是,这里的“我”,并不是封闭的、自足的,而是开放的、流动的,是阴阳相推、刚柔相易的。有道是:“生生之谓易”、“易以道阴阳”。在这种阴生阳、阳生阴、生生不息的变化当中,我们的生命、我们的世界就有了更多的可能性。

我们共同的梦想

在我的心目中,我的偶像都具有阴阳相推、刚柔相易的特质。

比如,我最喜欢的NBA球星库里,他可以既是“萌神”,又是“全票MVP”。再比如,我最爱的球员C罗,当他还是红魔曼联的“小小罗”时,我就曾见过无数“黑子”以鄙夷的口吻说他是个“娘炮”;但是,只要你真的了解并且真心热爱足球这项运动,你就不得不承认,C罗已经一次又一次证明,他可以既是一个爱打扮的美男子,又是“天行健,君子以自强不息”这句古训在当今世界足坛最为完美的诠释者。

我的博士导师戴锦华教授,也是我的偶像。柯勒律治曾写道:“伟大的灵魂总是雌雄同体、兼具两性的。”(A great mind must be androgynous)而在我的心目中,戴老师就同时兼具那种被一些人称作“男性气概”的人格魅力,以及那种被一些人称作“女性气质”的人性光辉。

戴老师曾在谈及她的梦想时这样说道:“我梦想的世界里,人们都尊重差异,不会用自己的标准臧否别人,试图暴力改变别人。我梦想的世界里,我会一直拥抱梦想。”这段话给我留下了很深的印象,因为这不仅是她的梦想,也是我的梦想。

事实上,怀抱这样的梦想,也是我热爱《哈利•波特》的最重要原因之一。我曾经有幸就自己关心的问题,当面请教过《哈利•波特》与《神奇动物》系列电影的制片人大卫·黑曼先生。黑曼表示,他希望观众不仅能够在观影过程中感受到美轮美奂的视觉特效、有趣有爱的人物角色,还能够从电影中领会到J.K.罗琳想要传达的主旨。按照黑曼的归纳,贯穿其中的主旨就是“包容,拥抱差异”(tolerance, embracing people who are different),以对抗种种偏见和歧视。而在我成为文学研究者和青年教师之后,我也一直试图通过自己的解读与教学,将这样的理念传递给读者与听众。

我曾经试图在《一站到底》的舞台上加入“女性主义”和“HeForShe”的表达,却被节目组的编导以“这个太深了,观众看不懂”为由拒绝。但令我感到庆幸的是,我挑选并推荐的几句北大校友名人名言,既没有被编导排除出台本,也没有被剪辑师狠心剪掉。在这里,请允许我再次引述费孝通先生的那句名言,作为这场自述的结语:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司