- +1

哲学是无用的思想游戏?还是现代人对知识的需求太功利

去健身房的时候,经常会看见有人在一边跑步,一边刷剧。我有时候也会在运动中打开个综艺看看,缓解一下肌肉的痛苦。但如果想要看一部烧脑剧或者侦探片的话,就一定不会这么随意,而是要空出一个时间,专心的去看,才能跟得上节奏。

其实这也就是大多数人喜欢在所谓的碎片时间刷刷娱乐东西,而不愿意去看那些艰深的内容的原因——人的注意力是需要能量的,如果把注意力需求的能量排个序的话,刷短视频可能是最低,最高可能就是阅读哲学著作了。

而在一个事事都讲究一个投入产出比的时候,人们都会有一个疑问,花最大的能量投入到一部哲学著作中,能产生相应的价值么?

一本《三分钟看懂财务报表》和《纯粹现象学通论》哪个会给读者带来最佳的投入产出比呢?大概率的答案是前者。虽然单纯用“有用”来去衡量哲学似乎有些功利化,但在一个功利化思维的时代里,如果想破除人们对哲学的功利化思想,必须先用通行的功利化语言。

首先,先不管哲学是否难用,难懂却是公认的。这个难懂一方面来自于哲学本身,哲学是一种对现象进行总结概括的抽象思维,它不是简单的像文学那样描绘雨雪冰霜、爱恨情仇,而是去探究现象背后的前因后果、逻辑关系。在思维体系中,抽象思维处于很高级的层次,高级意味着什么?意味着需要花费极大的注意力和精神能量,而且要在相当长的一段时间内保持这种注意力的稳定,所以哲学本身不是难懂,而是去读懂哲学的思维过程比较难。

哲学难懂的另一方面,也很好理解。如果我们处于古希腊时代,可能哲学并没有像现在这样难以理解。就好比在一千年前的一本物理学著作也同样不会看起来很难,如果今天再看一个专业的论文,比如物理或者医学,没有基本知识积累的普通人是完全不知道在说什么的。

放在哲学上,就会变成很多人说的“每一个词都认识,放在一起就不知道什么意思。”任何一门学科,经过长期的发展,都会形成自身的一个语言体系,最极端的就好比是数学或者计算机编程,一个纯外行是不可能从那些“符码”中找到任何意义的。哲学也是一样,看西方哲学发展,从古希腊开始,那些积累的智慧不仅变成理论,而且凝缩成一个个的“术语”,被后世继承下来。

在哲学著作中,也不会把每一个词汇都重新解释一遍,这样的话,每一本哲学书都会变成从柏拉图开始的哲学史和百科全书。在使用了术语和一些前人的智慧之后,哲学著作一个最显著的特点就是信息密度非常大,这也就是哲学内容艰深难懂的另一个原因。

除此之外,哲学家们似乎还有一个共同的癖好,就是喜欢故意把内容写的难懂一点,这不是为了显示自己的聪明才智,而是另有用意。

有一位艺术评论家曾经说过,艺术的本质就是让现象陌生化。什么意思呢?在生活中,人的注意力有限,对于习以为常的东西,通常都不会分配过多的注意力。一个好的艺术作品,往往是通过呈现一种让日常看起来再平常不过的东西的陌生感,来刺激人的注意力,让人在欣赏这个艺术作品的同时,对自己生活的状况有了一个全新的认知,或者用比较现代的词来说,通过反思普通的现象,获得一种更加深刻的人生洞察。

很多哲学家都是语言的艺术家,他们在行文中,创造着人们再熟悉不过的文字的陌生感,也就是字都认识,但不好懂的情况。也正是在这种情况下,读者的大脑才会被激活,才会调动起更多的注意力,从而在其中发现更多的意义。

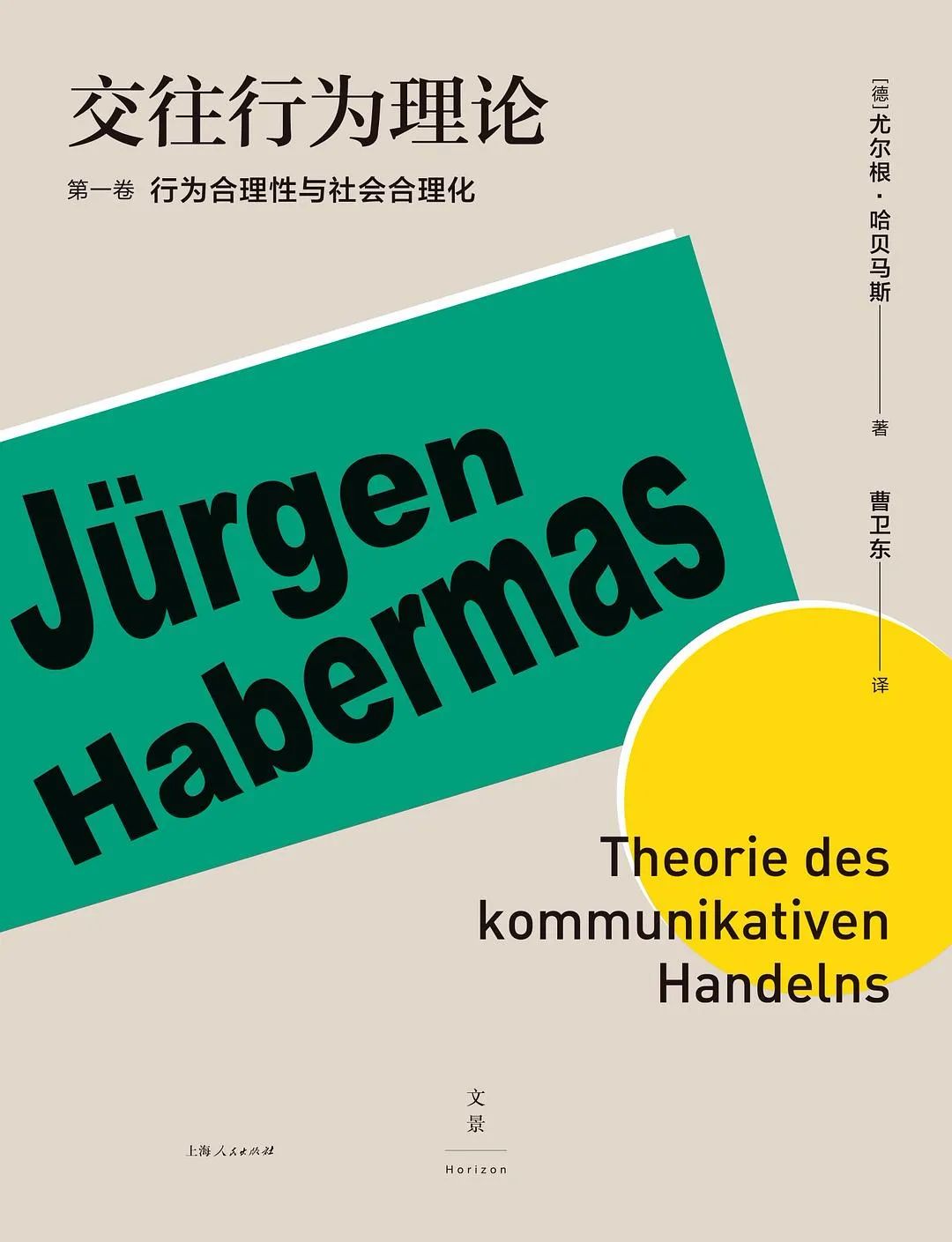

说了这么多,举个简单例子,哈贝马斯在《交往行为理论》的开篇导论是这么写的——

“意见和行为的合理性是哲学研究的传统主题。甚至可以说,哲学思想就是源自对体现在认知、语言和行为当中理性的反思。理性构成了哲学的基本论题。哲学一开始就试图用原理从整体上解释世界,解释多元现象的同一性。哲学所使用的原理必须到理性中去寻找,而无需与彼岸世界的上帝打交道,甚至也不用对茫茫宇宙的自然基础和社会基础刨根问底。古希腊思想所追求的既不是神学,也不是广大普世宗教所理解的伦理宇宙学,而是本体论。如果说哲学的各种学说之间有什么共同之处的话,那就在于它们都想通过解释自身的理性经验,而对世界的存在或同一性进行思考。”

这简单的一段开篇,就以相当大的信息密度,提出了哲学基本构成、思维方式和终极追求。这段文字,也可以当作自测,如果能读懂个七八成,可以算哲学及格了。

从投入产出比的角度来看,想要了解哲学,需要投入大量的时间精力是无疑的事情了。那么它是否能产生出等同的价值呢?

说到“有用”这件事,哲学家们似乎都不屑于去思考。就像庄子所说的无用之用,哲学家们一般都沉浸在自己的思想世界里,对现实的柴米油盐没那么大兴趣。不过用现代的话说,如果哲学家们认真的赚起钱来,就没有商人们什么事了。

被誉为古希腊第一个哲学家的泰勒斯生活在一个“有能力的人经商赚钱、没有能力的人思考人生”这样的信条广为流传的时代。于是他决定要用行动让人们知道,哲学家只是不屑于赚钱而已。通过一种被现代人称为期货的方式,泰勒斯在预测到橄榄即将丰收的情况下,收购了大量橄榄油压榨机未来一年的使用权。在橄榄丰收之后,人们全部来找他租用这些使用权,使他大赚了一笔。

也许泰勒斯这个故事是哲学家们为了抵抗世俗嘲笑所编造出来的故事,后世的哲学家大都出身望族,家底殷实,根本不需要去考虑现实的“有用”的问题。这也就使得哲学在远离日常生活的道路上越走越远。

但这并不意味着哲学没有用,就如哈贝马斯所说的,哲学是在广泛的个体的经验之中,寻找普遍性规律。越是普遍的东西,就越显得空泛,就越没有办法指导某一个具体的现实。将哲学与现实联系起来,并不是哲学家的工作,而是每一个思考哲学的人,通过对哲学的理解,和自身状况的分析,才能将普遍经验应用于独特现象。

还是以哈贝马斯的《交往行为理论》为例,看看这种哲学思维究竟能对现实产生多大作用。如果对哈贝马斯的哲学思想不感兴趣,可以直接跳过四段来看。

在这个理论中,哈贝马斯构建了一种不同于传统的“意识哲学”的理性观念,让哲学思考从对自身的主体性的意识反思,转向对交往中,主体和主体即人跟人之间的理性的研究。也就是从主体到主体间的哲学转折。

什么意思呢?传统的意识哲学,主要是考虑自我,由自我延伸开,去思考外界,将外界视为维持自我生存和发展的工具。在面对外界的人、物的时候,意识哲学下的人是一种工具行为,即利用外界,实现自我。而哈贝马斯所强调的交际行为,也就是主体间关系,强调的是哲学需要更多从人与人的交际,促成人与人互相理解的角度去思考这个世界。

通俗的来说,意识哲学更多是对自我意识的一种考察,它的工具是反思,而交际哲学是对人与人之间沟通的考察,它的工具是语言。所以哈贝马斯说:(话语)是一种从经验和行动分离出来的交际形式,话语的结构使我们确信,只有主张、建议或告诫等暗含的正确性主张才是讨论的唯一对象。讨论的参与者,其议题和见解除了必须接受对有关正确性主张的考验之外,不受其他约束,除了更佳论证之外,不受其他影响;因此,除了共同协力寻求真理之外,也无别种动机。

进一步,哈贝马斯把社会行为进行了两种区分。一种是策略行为,以争取他人服从为目的,只要能达成目的,任何手段,哪怕是金钱收买、权力压制都是合理的;第二种是交际行为,目的不是操控别人,也不是使他人按照我的意愿行事。交际行为者是通过与别人共同分享对共同处境的理解,来协调自己和别人可能不同的计划。其实这个也暗含了康德的道德主张,即以他人为目的而不是手段的主张。

以上的内容是对哈贝马斯哲学构架的粗浅总结,如果用更通俗的话来说:社会的基本模式在于交际,而交际的根本,不是理解,而是共享理解。

接下来就到了哲学“有用”的部分,先从一个日常的问题出发,我们常常在沟通中认为,别人无法理解,或者说自己太难了,都不被理解。

在平等的日常沟通中,人们不太使用哈贝马斯所说的策略行为,即用强权或收买的方式让别人听命于自己,大多数时候还都是用交际行为,让别人了解自己。在这个了解过程中,很多人的做法依然是传统的意识哲学思维,即不断强调我怎么怎么样,我很难,我付出了很多,你要理解我。

但如果以哈贝马斯的交际哲学的角度来看,应该进入一种主体间的思维,即不要去一味强调我这个主体,而是在我跟你之间,寻找一种主体间的东西,也就是一种共同经验,通过对这种经验的分享,来形成共识,并完成互相理解的过程。也就是说尽量少强调我怎么样,而是去通过讲说我为什么要这么做,来获得对方认可。

举个再简单的例子,我们想说明“我是个好人”,如果仅是这么说完全没有说服力,那可能还要有延展出来我为什么是个好人,我做过什么,我具有哪些品质等等。所以这个对于“好人”的理解,是一种主体间的东西,我的目的就需要转变为不是向对方说明我是个好人,而是要首先达成我跟对方对于“好人”理解的共识,在这个共识之上,只需要对应到我身上,我就自然而然地成为了一个我们双方都能理解的好人。

但如果就此把哈贝马斯的哲学定位在对日常沟通的指导,那就“大材小用”。用一种更大的视野来看,当今社会,无论从国际之间的争端,还是企业之间的竞争,或者是企业对消费者的争取,哪个不是一种哈贝马斯式的“交际”呢?

仅以大众都能经常接触到的企业营销行为来看。比较低端或者说愚蠢笨拙的营销方式,就是不断地向大众说,我这个企业很好,我这个产品很好,大家都来买吧。这是一种主体式的思维。

而主体间思维就巧妙很多,在企业和消费者,或产品和消费者之间,找到一种能够链接起来的东西,这个东西可以是一种情感,也可以是一段回忆,甚至是一个动作或一个logo或声音。通过构建企业和消费者对于这个东西的共同认知,来最终达成双方对于一种商业交易关系的认可。

也就是那句话,沟通并不是强制让对方理解自己,而是要跟对方分享一种理解。

很多企业在产品宣传中,喜欢造各种概念,可能这些概念远不及消费者身边的一条狗有用,跟消费者分享对狗的理解,从而形成一种基于共识的交互,往往会四两拨千斤。这也就是近几年,广告从当时的“羊羊羊”、“脑白金”式的强制洗脑,慢慢转变为所谓的“走心”式的情感营销的原因。

回到哲学“有用”问题的根本上来,哲学本身不生产什么实际的经验,它不会让人能看懂财务报表或了解怎么投资赚钱,甚至也不能让人做好PPT和写好文字,这也就是人们觉得哲学无用的一个根本原因。

哲学生产的是一个观点,一些视角和一系列思想的体系,用这些哲学生产出来的思维工具,人们可以用一种全新的眼光来看待世界,从而用一种全新的方式去改变世界。哲学生产的不是家具,而是打造家居的锤子。

托马斯·库恩在他那本著名的《科学革命的结构》中强调,思维范式的革命,是推动科学革命的根本原因。牛顿和爱因斯坦的不同,不是万有引力和相对论的不同,而是两种科学视角、两种科学范式、两种哲学思维的碰撞。

人们痴迷于《三体》,也不是由于里面优美的词句,而是独特的宇宙观带来的认知冲击。特别是用“维度”去理解不同的星系、文明之间的关系,可以给人带来对现实世界的对应思考。

心理学家马斯洛曾经说过一段有趣的类比“对于拿着锤子的人来说,看见什么都像是钉子。”

哲学有用么?对于拿着功利主义锤子的人来说,哲学这个钉子是不合格的,是无法一锤子下去就产生出世纪的价值。哲学本身就是一把锤子,或者说哲学是各种各样的锤子,甚至是各种各样的工具。

哲学可以让我们不再狭隘的死拿着一把锤子四处去找钉子,而是给了我们不同的视角、不同的思维、不同的观念,让我们可以拿着更多的工具,发现这个世界除了钉子之外的更多的可能性。功利有功成名就,安稳者有内心祥和,快乐者有幸福美满。

哲学的“用”,就是让我们能够欣赏世界丰富多彩的同时,有一些抵抗变化莫测的能力;让我们在一切坚固的都将烟消云散的虚无里,保有对自我存在价值的肯定;让我们在愈加趋同的生活方式中,发现多元的意义;让我们在束手无策的困境里,找到那个让自己绝处逢生的最佳工具;让我们在陌生的人群中,更容易的获得他人的认可。

再说,人活在世,就是个想法,闭眼之后,两手空空。从这个角度看,除了哲学,都没用。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司