- +1

“我是谁?” 聊一聊《想见你》中的自我认同

原创 毛毛瑞 华东师大心理健康教育与咨询中心

本文共3296字,建议阅读时间7分钟

作者/毛毛瑞

文编/青争

美编/岚

上个月,台剧《想见你》终于迎来了大结局。主演柯佳嬿在镜头前诠释了两个性格截然相反的角色——孤僻内向的陈韵如和开朗外向的黄雨萱。

陈韵如,一个用耳机将自己与外界隔绝的女生,总是低头弓背,独来独往,小心翼翼。

黄雨萱,一个擅长交际、热爱运动的女生,会将烦人的头发扎起来,抬头挺胸,自然大方。

剧中,一个巧合将黄雨萱的灵魂从2019年带回到1998年陈韵如身上,从那天起陈韵如的生活便发生了大转变,家庭氛围因此变好了,陈韵如慢慢有了朋友,也得到了李子维的青睐。当黄雨萱的灵魂无法成功穿越时,陈韵如开始扮演黄雨萱,可最终还是让别人察觉到了异样……

在采访中,编剧林欣慧表示:“其实我们写的三个青少年主角身上都有一些特别的地方,而他们无法正视自己的特别。”可见,《想见你》真正包藏的议题,不仅是时空穿越或对爱情本质的辩证,更是“青少年自我认同”。

那么,在本文中我们就结合剧情来聊聊青少年时期的这些事儿。

他们的烦恼

剧中的高中生角色们都各有特点,不过他们都共同处于一个矛盾的时期——青春期,个体寻求自我了解、发展的阶段,与此同时,世界上各种各样的信息铺天盖地而来,成熟与稚嫩、深刻与单纯、自主和盲从……种种二律背反现象在他们身上吸斥并举,无时不存在两极发展的可能性。

在埃里克森的人格发展阶段理论中,埃里克森把自我意识的形成和发展过程划分为八个阶段,青春期(12-18岁)是其中的第五个阶段。这个时期的青少年面临着自我同一性与角色混乱的冲突。

自我同一性又称自我认同,指个体对于自我稳定且连贯的认知,即对“我是谁”这个问题的答案的确立。自我同一性的确立意味着青少年对自己本身有稳定的认识,能够将自我的过去、现在和将来整合成一个有机的整体,很好地确立自己的理想与价值观念,对未来的发展做出积极的努力。

然而,如果青少年在自我同一性形成过程中受到阻碍,就会出现同一性整合失调,妨碍他们整合自己的经验,导致自己无法认识自己或确认自我,甚至错误地歪曲自我,不能正确地选择生活角色,内心和外在表现之间出现不平衡和不稳定感,这就被称为“同一性混乱”。

剧中,黄雨萱的灵魂穿越到了1998年陈韵如身上,两人的阅历和眼界是不同的。因此,我们在评价陈韵如和黄雨萱的时候,不能只看到她们性格上的差异。

在埃里克森的人格发展阶段理论中,18-25岁被称为成年早期,在这个阶段中,个体开始学习如何与他人发生爱的关系,而30岁的黄雨萱已经进入成年期(25-60岁),并有过恋爱经历,和朋友、同事的关系趋于稳定,生活阅历使得黄雨萱能够用成年人的眼光看待生活,更勇敢果断地解决问题;而陈韵如仍然处于迷茫的青春期中,她的性格中带有消极色彩,再加上黄雨萱灵魂的突然闯入,更是加剧了她的“同一性混乱”。

陈韵如扮演黄雨萱,真的罪大恶极吗?

每个个体之间都是有差异的,也许大多数人都认同,不过可能很少有人从这样的角度去想:差异的存在,就是为了让人们区分出“我是谁”。

无论在什么时候,人们都无法摆脱价值追求的指引。在与他人的交往中,如果个体知觉到他人的某种品质是被大众所期望的,便愿意逐渐向这样的品质靠拢,在扮演的同时,也被该品质所塑造着。

陈韵如感觉到家人、同学都深深被黄雨萱的性格所吸引着,因此,在黄雨萱穿越失败时,陈韵如便开始模仿黄雨萱外貌和说话语气。然而,为什么不久后就被李子维识破了呢?

在陈韵如的日记中,就连“做自己”都是在扮演,而且好像“自己”的形象都逐渐模糊起来,扮演黄雨萱继续接下来的生活这个决定,无疑是给她增加了角色转变的压力。每次她准备用黄雨萱的语气说话时,总要迟疑一会;她迈开步伐时,仍会小心翼翼,低头弓背。一个人的性格和气质都是长期稳定的,陈韵如模仿黄雨萱的外貌、语气,可是性格和气质却跟不上外在行为的改变速度。因此,在自我外在和内在出现不一致时,陈韵如显得更加茫然和矛盾。

“我在遗憾的青春中渐渐凋零,

我在失落的荒原中学会了哭泣,

我在扮演自己的过程中

丢弃了我自己”

那么,在他人、社会都对我们的表现有更高的期望时,我们到底该对外呈现积极的自我,还是真实的自我?

首先我们要知道,人自我呈现出来的行为会被内化从而影响个体的自我概念,而且公共场合的自我呈现比私人场合的自我呈现有更强的效力。积极自我呈现是指个体有选择性的呈现积极正面的个人信息,真实自我呈现则是指个体对个人信息不故作修饰,深入坦诚的自我表露。

积极自我呈现使我们关注并强化自身积极品质,为个体营造积极的自我形象,强化其自我价值感和自尊,由此可能促进自我认同发展。

真实自我呈现则使得我们对过往经历、思想情感和身份角色等进行反思和整合,自我反思和自我整合的尝试最终会促进自我认同向着更高水平发展。

因此,汲取他人身上的美好品质,固然是一种提升自己的方法,但不是唯一的方法。陈韵如选择扮演黄雨萱,努力让自己变得开朗起来。只是啊,“陈韵如们”,你是否找到了坚持“扮演黄雨萱”的内在动力?

与他人建立情感联系能够收获更多支持

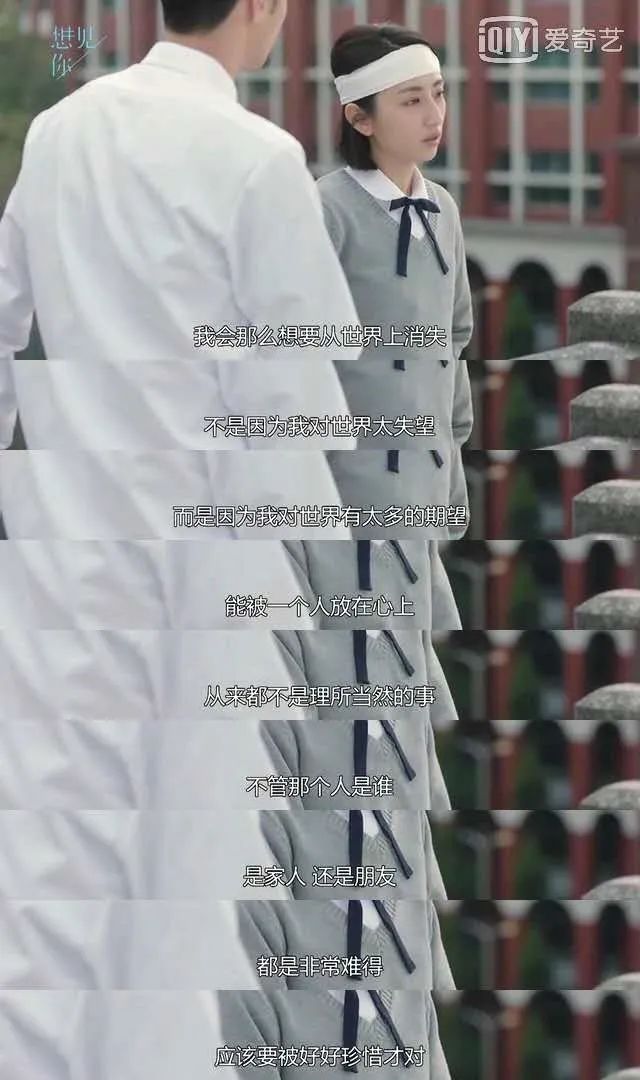

看到这里,也许你才真正意识到自我认同的过程,其实这个过程是在青少年这个群体中普遍存在的。也许,你还会有这样一个问题:如果自己就像陈韵如一样,对世界感到失望,该如何继续走下去?

没错,在自我认同的过程中,我们或多或少会遇上一些不知道该怎么走下去的困境,有些人可能会自己想开;有些人很幸运,因为身边会有亲人朋友适时地拉他一把;但是有些人,就没那么幸运了。

面对世界,陈韵如似乎有些无力——她眼中的父母是重男轻女的,弟弟是顽皮叛逆的,学校里也没人愿意和她做朋友……而黄雨萱的灵魂穿越到了自己身上,一切都改变了,所以她觉得大家在乎的、喜欢的是黄雨萱,而不是自己。然而实际上,大家并不相信黄雨萱的存在,只觉得是陈韵如突然变得容易接近了,才愿意给予她更多的关注。

来自亲人、朋友、社会的物质或精神帮助被称为社会支持,陈韵如身边并没有心肠坏的人,但他们大多数不知道该怎么向陈韵如表达他们的情感和支持,或者没有机会表达,因此在长期缺乏有效沟通的情况下,陈韵如产生了很多误解——

她并不知道妈妈对弟弟的关注度更高,是因为姐姐乖巧懂事,妈妈很放心;

也没有想到弟弟叛逆,其实是故意为了让父母看到姐姐的乖巧;

莫俊杰一直默默支持和信任她,并不是单纯地想要拯救她,而是想向她证明她是值得被这个世界深爱着的;

其他同学不是因为讨厌她才不和她交往,而是因为她自己一直不让人接近……

从陈韵如身上我们看到,她其实是将社会支持想象成他人一味的付出,而没有开放自己,给别人关心自己的机会。虽然自我认同的实现,需要许多人的陪伴,但同时也不要忘了,我们身边的人也需要关注、爱与陪伴。

我们每个人的成长经历各有所异,所以对事物的认知、感想与领悟也就会各不相同,但无论我们的经历如何,我们都得学会打开自己,和他人建立情感联系,学会感激和珍惜。

参考资料:

[1]郭婷.浅谈埃里克森的人格发展阶段理论[J].理论导报,2010(06):26-27.

[2]肖海雁.当代大学生自我同一性混乱的原因及整合[J].雁北师范学院学报,2005(03):93-95.

[3]刘庆奇,孙晓军,周宗奎,牛更枫.社交网站中的自我呈现对青少年自我认同的影响:线上积极反馈的作用[J].中国临床心理学杂志,2015,23(06):1094-1097.

[4]林静.青少年自我同一性发展的相关因素研究述评[J].社会心理科学,2007(Z1):50-54.

[5]周永康. 大学生角色认同实证研究[D].西南大学,2008.

[6]韦岚. 社会转型视域下的个体自我认同研究[D].上海大学,2013.

小丘说

从一部电视剧中,从他人的经历中,也可以汲取成长的养分。所以,请坚定地做自己吧~

原标题:《“我是谁?” | 聊一聊《想见你》中的自我认同》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司